Steve Sabella. Archaeology of the future

“Everything is a mental state, the place itself doesen’t exist”.

(Steve Sabella, catalogo della mostra)

Archeologia del futuro è una mostra ospitata dal Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri di Verona. Si tratta di un’esposizione singolare che insieme alle immagini espone anche la vita dell’artista: il palestinese Steve Sabella.

Nato a Gerusalemme nel 1975, e poi trasferitosi a Londra e in seguito a Berlino, egli racconta alla curatrice Karin Adrian von Roques la difficile permanenza nella città natale e la sua strategia di sopravvivenza: “Gerusalemme divenne un’immagine e io mi sentivo intrappolato in essa. Poi però lentamente, dopo aver rappresentato Gerusalemme in una forma, ho capito che il mio sforzo era diretto proprio a capire le immagini, la loro funzione e origine, per trovare una via e liberare me stesso (…) dall’esilio, o dall’immagine dell’esilio, ricorrendo alla mia immaginazione. Ciononostante, ho realizzato che ero stato imprigionato in altre immagini”. Per questo la vita stessa, afferma l’artista, diventa “un processo infinito di liberazione”.

Un processo di liberazione (anche visiva) che si dipana dal 2000 al 2014, scandito da una riflessione artistica e umana leggibile nei titoli delle diverse sezioni della mostra poi riprodotte nel catalogo: In Exile, Independence, Till the End, In Transition, Metamorphosis, 38 Days of Re-Collection e infine Exit, che cerca di allontanarsi dai facili stereotipi con cui viene di solito rappresentata la sua città.

Non c’è alcuna terra tragica del conflitto e nemmeno individui che vanno frugando alla “ricerca dei luoghi dei morti”, come scrive Elias Canetti, bensì immagini dominate da un lucido rigore geometrico, composte talvolta da un grandissimo numero di frammenti (piccole parti di edifici, finestre, alberi, mani) accostati fra loro con differenti modalità: collages fotografici, installazioni, sequenze di immagini proiettate in dissolvenza su uno schermo.

Cosa vogliono rappresentare? Una via d’uscita, una rinascita, la proposta di uno sguardo in grado di valicare confini fisici e mentali. Steve Sabella rifiuta la fissità del tempo e dello spazio: “il montaggio di un’immagine”, scrive l’artista, “ci permette di cambiare una forma in un’altra, creando una nuova storia o realtà”. “Il mio rapporto con l’immagine”, prosegue, “è simile a essere in un’odissea nello spazio, alla ricerca della comprensione di come si forma l’immagine. E poiché l’immagine è parte dell’immaginazione, decrittarne il codice ci permetterà di vedere oltre la nostra realtà”.

Per questo l’artista propone uno sguardo che sconfina in altro da sé, perennemente dislocato e insieme “glossolalico”, simile per certi aspetti alle invenzioni linguistiche di Antonin Artaud, che praticava una lucida disarticolazione del linguaggio, come accade anche nelle immagini del fotografo.

In esse si può leggere una precisa tensione dialettica. Non è possibile individuare qual è il frammento-archetipo che compone i suoi collage, non c’è alcun “frutto puro” direbbe James Clifford. Tuttavia questi morfemi di un alfabeto visivo perfettamente riconoscibile (una finestra, un albero, una terrazza) sono allo stesso tempo indici di uno spazio e di un codice del tutto nuovi: la composizione-sintassi dell’immagine risulta frammentata dal movimento impresso dall’autore, a cui si accompagna uno sguardo non solo “altro da sé”, ma anche “eccessivo”, inteso come infinito numero di punti di vista e mondi alternativi, che corrispondono all’accostamento dei frammenti posti in immagine.

Ecco perché la ripetizione di alcuni motivi nelle sue opere, scrive Karin Adrian von Roques, li trasporta in uno spazio mentale dove “l’immaginazione diviene immagine”, in grado di svelare l’interiorità e l’esteriorità del fotografo: l’esilio e la via d’uscita da quella condizione.

I suoi omonimi collage di In Exile del 2008, nati dall’assemblaggio di porzioni di spazio – parti di abitazioni, finestre, cornicioni, terrazze – danno vita a un nuovo paesaggio in bilico tra passato e futuro, arte e vita, realtà e illusione (le finestre sono finestre immaginate oppure immagini di finestre?), da cui sgorga un ambiguo effetto di spaesamento e di moltiplicazione dello sguardo. Saranno sintomo (o promessa) della “parvenza di una vita intensificata”, come direbbe Aby Warburg? Forse sì.

Steve Sabella, In Exile, Stampa lambda montata su alluminio con bordo di 5 cm., 2008 (catalogo della mostra).

Steve Sabella, In Exile, Stampa lambda montata su alluminio con bordo di 5 cm., 2008 (catalogo della mostra).

Steve Sabella, In Exile, Stampa lambda montata su alluminio con bordo di 5 cm., 2008 (catalogo della mostra).

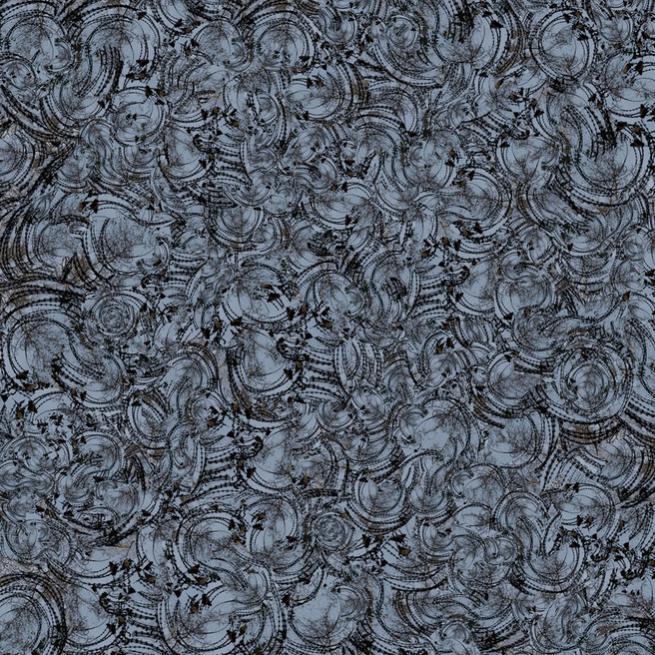

Non è un caso che nelle opere della sezione di Metamorphosis del 2012 si percepisca un’evoluzione. Qui viene abbandonata la chiusa fissità con cui l’artista rappresenta l’esilio: alcune di queste ricordano il disegno di una mappa in movimento, propongono “spazi disorientati” che danno l’impressione di essere mobili. La superficie compatta dell’immagine pare solcata da esili crepe visive da cui è possibile scorgere piccole porzioni di realtà o di realtà camuffata.

In uno dei collages il filo spinato diviene una sorta di dripping che ha perso tutta la sua carica oppressiva e lascia intravedere tra le spirali circolari, altri fili che sembrano rami di alberi. Oppure in un’altra immagine si vede un frammento moltiplicato del muro che separa lo stato di Israele dai Territori abitati dai palestinesi (fotografato seppur in maniera diversa anche da Josef Koudelka), raffigurato in una versione quasi “liquida” e permeabile, una barriera che si può facilmente attraversare.

Steve Sabella, Metamorphosis, Stampa lightjet sotto diasec, con bordo di alluminio di 3,5 cm., 2012 (catalogo della mostra).

Steve Sabella, Metamorphosis, Stampa lightjet sotto diasec, con bordo di alluminio di 3,5 cm., 2012 (catalogo della mostra).

Liquida appare anche la serie di In Transition (2010), dove in un dialogo speculare con la sezione Metamorphosis, sono rimasti solo una serie di alberi evanescenti senza alcuna presenza di filo spinato. L’artista li fotografa con gli occhi rivolti verso il cielo, come se stesse girando su se stesso, tracce di uno sguardo e di uno spazio divenuti ormai vertigini in movimento. Un moto che introduce anche un altro aspetto del lavoro di Sabella: le vertigini temporali.

Steve Sabella, In Transition, Stampa lambda sotto diasec, con bordo di alluminio di 3,5 cm., 2010 (catalogo della mostra).

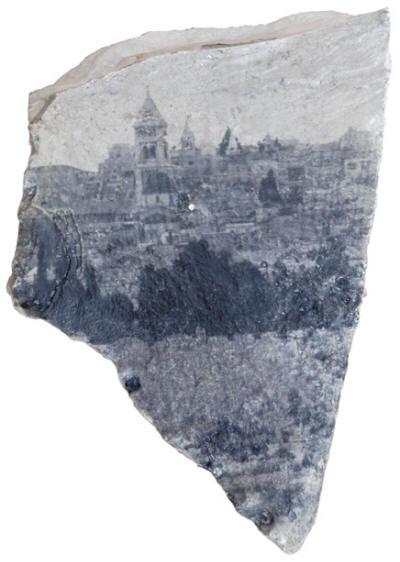

Nella serie Till the End (2004) racconta la curatrice del catalogo, su un gruppo di pietre raccolte a Gerusalemme e collocate nelle teche degli Scavi tra il corridoio d’ingresso e la prima sala (come veri reperti archeologici), il fotografo imprime su ciascuna roccia un “frammento di memoria”, mentre in 38 Days of Re-Collection (dal numero dei giorni in cui l’artista ha soggiornato a Gerusalemme per questo lavoro) con un procedimento più complesso (visibile nel documentario In the Darkroom with Steve Sabella diretto e prodotto da Nadia Johanne Kabalan), egli colloca su alcune parti di intonaco staccate dalla casa natia e da zone limitrofe, alcuni frammenti di pittura muraria trovati in diverse abitazioni della Città Vecchia.

Di cosa si tratta? Di un inganno visivo. La reinvenzione di un tempo instabile e illusorio che si fa beffa della storia: il reperto archeologico costruito da Sabella non appartiene a nessuna epoca, “queste non sono pietre” spiega l’artista, ma “sottili, fragili strati di vecchia pittura, improvvisamente divenuta sensibile alla luce attraverso l’applicazione di emulsione fotografica in bianco e nero”.

Steve Sabella, Till the End, Emulsione fotografica B/N su pietra di Gerusalemme, 2004 (catalogo della mostra).

A questo punto si può comprendere perché sia possibile definire il percorso del fotografo come una spedizione archeologica in cerca di uno sguardo libero da confini geografici e ideologici.

Se ne intravede la meta nell’installazione Indipendence (2013) costituita da sei schermi di circa due metri sospesi nel vuoto, immersi nel buio di una grande stanza, in cui la percezione della libertà lentamente si impone sulla costrizione dell’esilio: gli schermi mostrano i contorni di alcuni corpi umani che si muovono fluttuanti in una sostanza acquosa (e nell’immaginazione dello spettatore), che ricorda l’idea dell’immagine che viene alla luce in una camera oscura.

Lentamente l’odissea visiva di Sabella giunge alla fine. L’ultima parte si intitola Exit (2006) ed è costituita da un insieme di immagini con molte di mani di persone anziane proiettate in dissolvenza, su uno schermo nero. Non c’è alcun segno distintivo che ne riveli la provenienza o l’età precisa (solo la fragilità della vecchiaia), così come per lo schermo neutro e privo di didascalie.

L’impressione è quella che Steve Sabella mostri un’altra volta un soggetto perfettamente riconoscibile da una prospettiva insolita: le macchie, le vene, gli spazi incavi di quelle mani, sono indici di uno spazio organico, su cui vengono esposti i cambiamenti prodotti dall’azione ineluttabile del tempo che lascia su ogni cosa i segni del suo passaggio e suggerisce nuovamente l’idea di uno sguardo universale e il desiderio di trascendere ogni barriera.

Steve Sabella, Exit, 2006.

Steve Sabella, Exit, 2006.

Steve Sabella, Exit, 2006.

Forse Steve Sabella sta cercando di “immaginare-fotografare” una nuova “cittadinanza globale” e le potenzialità di uno “sguardo globale” ad essa connesse. Può darsi che il senso dell’“archeologia del futuro” stia proprio qui: in uno spazio-sguardo sospeso tra passato, presente e futuro, e tra realtà e illusione.

Poiché ricorda Steve Sabella con le parole di Vilém Flusser: “gli esuli diventano liberi, non quando negano la patria perduta, ma quando scendono a patti con essa”.