Donald Trump, Andy Warhol / Un biondo alla Factory

New York anni ottanta. Tante le immagini che vengono in mente. Per limitarci alla scena musicale rock, il music club CBGB nell’East Village sfornava talenti quali Ramones, Talking Heads, Blondie, Patti Smith. Nel 1981 si formano due band che stravolgono la storia del rock quali i Sonic Youth e i Beastie Boys; nello stesso anno viene lanciata l’emittente MTV e si tiene il processo per la morte di John Lennon. Tuttavia gli anni ottanta sono anche quelli del boom di Wall Street, che vedono proliferare allo stesso tempo yuppie rampanti – come quel Patrick Bateman, protagonista di American Psycho di Bret Easton Ellis – e una massa grigia di disoccupati e senzatetto. Il 1981 è inoltre l’anno in cui esce il film Fuga da New York di John Carpenter e in cui Reagan diventa il 40esimo presidente degli Stati Uniti.

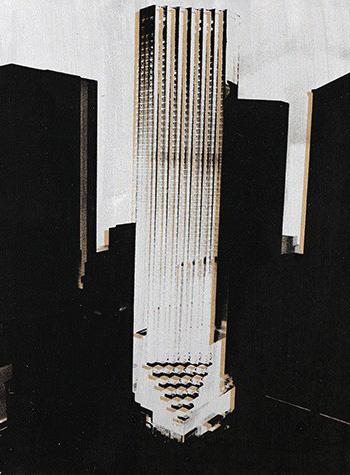

Warhol, Trump Tower.

Nel 1981 Andy Warhol incontra Jean-Michel Basquiat. Un incontro decisivo per la carriera del giovane artista ma anche per la reputazione di Warhol, criticato da diverse parti per essere ormai un “business artist”. La Factory del resto, che chiuderà i battenti nel 1984, non era più frequentata da Nico e i Velvet Underground, e quella scarica di energia libidinosa degli anni sessanta era ormai una pagina della storia. Ora, il 24 aprile 1981 un uomo dai capelli biondi varcò l’ingresso della Factory per incontrare Warhol. Chi era? David Bowie? Paul Morrisey? Grace Kelly? una drag queen? Acqua. Era Donald Trump in persona.

Warhol aveva incontrato il tycoon e la signora Ivana a febbraio, alla festa di compleanno dell’avvocato conservatore Roy Cohn, quello che costruì la sua carriera denunciando comunisti e omosessuali e che, dopo aver servito clienti facoltosi come presunti mafiosi e lo stesso Trump, morì di AIDS (il 1981 è anche l’anno dei primi casi mortali del virus), affermando fin sul letto di morte di soffrire di un cancro al fegato. Per ricostruire l’incontro tra Trump e Warhol ci vorrebbe la penna di un Philip Roth o di Don DeLillo: l’artista e l’imprenditore si avvicinano, si annusano, cominciano a parlare di business. Grazie all’intermediazione di Marc Balet, art director della rivista “Interview”, Warhol si convince a realizzare un ritratto della Trump Tower, allora in progettazione, da esporre all’ingresso della zona residenziale. L’idea doveva quantomeno incuriosirlo, lui che era così attratto dai grattacieli, sin dai tempi di Empire, una proiezione notturna dell’Empire State Building, rallentata a 16 fotogrammi al secondo per una durata di otto ore.

Warhol, Trump Tower.

La prima reazione di Warhol, puntualmente registrata nei suoi diari dettati per telefono alla sua segretaria Pat Hackett (I diari di Andy Warhol, De Agostini, 1989) è positiva: Trump è descritto come un uomo prestante, dall’aspetto virile e pieno di soldi. In seguito l’artista si rende alle Trump Tower ancora in costruzione, accompagnato da Balet e dal suo assistente Christopher Makos, che fotografa la maquette del grattacielo. È a partire da questi scatti e da un paio di schizzi che Warhol compone delle serigrafie in nero e grigio, argento, oro e persino polvere di diamante. Il soggetto lo ispira al punto da realizzarne otto, di cui due si trovano oggi nella collezione permanente dell’artista e sei in collezioni private. Si tratta di opere poco documentate, poiché il catalogo ragionato di Warhol, tuttora in corso, arriva al 1976 e il quinto volume (1976-78) è in preparazione.

Warhol, Carlos Martorell e le Trump Tower.

Warhol, come è noto, aveva il pallino della riproduzione: quando messi uno accanto all’altro, come si vede in una foto col giornalista Carlos Martorell (la cui somiglianza con Trump può confondere), si ha l’impressione che formino un unico skyline senza soluzione di continuità. Una città fantasma – lontana dalla congestione che affascina Rem Koolhaas in Delirious New York (1978) – in cui grattacieli neri e ciechi si alternano alla torre che svetta in un riverbero di luce. Un modulo che si ripete invariato, l’apice paradossale della griglia architettonica di Manhattan.

Se il 1 giugno 1981 l’affare sembra procedere per il meglio, quando i Trump tornano alla Factory il 5 agosto qualcosa va storto. Warhol gli mostra gli otto dipinti, troppi forse, al punto da confondere il committente, la cui reazione è scomposta: quei colori, che Warhol considerava “chic” per l’atrio, si abbinano male alla decorazione rosa e arancione degli interni. Bisognava coordinare i dipinti ai campioni di materiale forniti dal decoratore. Le opere d’arte erano insomma un complemento all’architettura d’interni, un ingrediente che doveva contribuire al senso di opulenza dell’insieme. Warhol ci resta male (“I think Trump’s sort of cheap, I get that feeling”) ma non demorde. Il suo senso per gli affari gli fa sperare che la signora Trump s’interessi ai ritratti di Lynn Wyatt e gliene commissioni uno. Una pia illusione, e quando Ivana Trump lo incrocia a una festa di compleanno, sempre dell’avvocato Roy Cohn, il 26 febbraio 1983, l’imbarazzo è palese: “E allora, quei famosi dipinti, che fine hanno fatto?”, chiede lei davanti a un Warhol che, sul punto di esplodere, fa prova quasi zen di autocontrollo.

Il 1983 è anche l’anno in cui, il 30 novembre, viene inaugurata la Trump Tower, “un intruso pacchiano e incombente” come lo definì all’epoca Martin Filler in “Art in America” (citato da Ian Volner in Fool’s Gold: The Architecture of Trump, in “Artforum”, novembre 2016). Per erigerla venne demolito il grande magazzino Bonwit Teller. Proprio qui, negli anni cinquanta e sessanta, Warhol aveva allestito le vetrine con delle sue opere, secondo una tradizione che, attraverso James Rosenquist, Jasper Johns e Robert Rauschenberg, risale almeno al 1933. All’epoca Dalí – in uno strategica mossa pubblicitaria mascherata da incidente – mandò in mille pezzi la vetrina a bordo di una vasca da bagno. Ad attenderlo sulla Quinta Strada la polizia, che lo arrestò poco prima dell’inaugurazione della sua personale alla galleria Julien Levy.

Bonwitt Teller.

Bonwitt Teller.

Con la costruzione della torre un pezzo di storia dell’arte newyorkese scompariva per sempre. Il Metropolitan Museum of Art, con colpevole innocenza, contattò il magnate pregandolo di conservare almeno le decorazioni art deco che ornavano l’ingresso del grande magazzino, così da includerle nella loro collezione di sculture. Quando l’accordo sembrava raggiunto, con la scusa che preservarle avrebbe comportato dei ritardi nei lavori, e che sarebbe costato all’incirca 500,000 dollari, queste due tonnellate di sculture vennero dichiarate prive di merito artistico e abbattute a colpi di martello pneumatico senza tante ambagi.

Se i quadri di Warhol resteranno invenduti, Trump non mancò di coinvolgerlo in altre attività che si tenevano nell’atrio della sua Tower, come la giuria di una mortale esercitazione di cheerleading (15 gennaio 1984), cui Warhol si presentò due ore in ritardo dopo esser andato a messa. Nelle pagine del suo diario affiora un senso di risentimento, al punto da lamentarsi del traffico creato dall’Hyatt Hotel, altra proprietà di Trump, attorno a Grand Central, che lo faceva rientrare a casa tardi (2 maggio 1984). Curiosamente, in due dei suoi best-sellers che trasudano clichés (Think Like a Billionaire, Think Like a Champion) Trump elogia la propria spavalderia e cita un passo di Warhol tratto da La filosofia di Andy Warhol (1975), uno scelto non a caso: “Essere bravi nel business è il più affascinante tipo di arte. Fare soldi è arte e lavorare è arte, e un buon business è la migliore delle arti”. Che tutta la vicenda si riduca a una questione di soldi? Se Trump avesse acquistato le serigrafie Warhol avrebbe cantato, come Figaro ne Il barbiere di Siviglia, “All’idea di quel metallo portentoso, onnipossente, un vulcan la mia mente già comincia a diventar”?

Difficile dirlo, di certo se fare soldi a palate è un’arte non vuole dire che l’inverso sia vero, ovvero che l’arte sia riducibile al dollaro. E se questa era l’idea di Warhol, non si può dire lo stesso del suo committente. Nel novembre 1996 un giornalista venne invitato a visitare l’interno dell’aereo privato di Trump, un ambiente dorato – come la sua penthouse sulla Quinta Strada – dove era appeso un quadro di Renoir (Mark Bowden, “Vanity Fair”, 10 dicembre 2015). Trump lo invita ad avvicinarsi al dipinto e a osservarlo attentamente. Dove dovrà dirigere lo sguardo? alla luminosità del pennello, all’uso magistrale del colore?, si domanda il giornalista. No, basta la firma, come ribatte il tycoon, aggiungendo: “Vale 10 milioni di dollari”.

Questo articolo è stato pubblicato su «il manifesto» il 19 febbraio 2017.