Buster Keaton sull’Arca rossa / Noah Teichner, Navigators

“La storia del secolo e quella del cinema si sono date strani appuntamenti, come se l’una fosse lo specchio dell’altra”, scriveva nel 1995 Gerard Macé nel suo articolo Ritorno di fiamma. Tuttavia, aggiungeva, “si tratta di uno specchio deformante. In questa gara a farsi il verso, non è detto che il cinema sia il più delirante dei due”.

Non saprei trovare un’epigrafe più adatta per Navigators, il lungometraggio d’esordio di Noah Teichner, ricercatore e filmmaker americano per nascita ma francese d’adozione. Proiettato ieri in prima mondiale al 44° Cinéma du réel, il film vede la luce dopo quasi un decennio di ricerche d’archivio (una prima organizzazione dei materiali è stata presentata nel 2017 al Centre Pompidou, sotto forma di installazione-performance su più schermi) e al termine di un lungo e meticoloso lavoro di postproduzione condotto presso il laboratorio L’Abominable.

Opera dalla natura ibrida, Navigators non è facile da definire. Certo, è un film-saggio (un essay film), come si legge nella cartella stampa, ma qual è il suo oggetto? Un altro film? La storia del cinema? La Storia tout-court? Soprattutto: è un film su Buster Keaton o con Buster Keaton?

Forse la vera protagonista di Navigators, o quanto meno il suo filo conduttore, è la nave raffigurata sul manifesto del film. Varata nel 1890 con il nome di Mississippi e demolita nel 1929, la USAT Buford deve buona parte della propria notorietà a un episodio avvenuto nel bel mezzo della prima “Red Scare”, la “paura rossa” nata dall’eco della Rivoluzione russa. Con il pretesto di una serie di scioperi, il governo degli Stati Uniti scatena fra il 1919 e il 1920 una dura campagna repressiva contro i “radicali”, guidata dal procuratore generale A. Mitchell Palmer e dal suo braccio destro, il futuro capo dell’FBI J. Edgar Hoover. Un’ondata indiscriminata di arresti, passata alla storia come “Palmer Raids”, si abbatte su gruppi sindacali e associazioni d’ispirazione socialista e anarchica. Molti sono gli innocenti coinvolti, soprattutto di origine tedesca e russofona: è una pagina oscura della democrazia statunitense, in cui l’anticomunismo fa tutt’uno con la xenofobia e l’antisemitismo.

Pagina del “New York Tribune”, domenica 23 dicembre 1919.

L’azione più spettacolare viene attuata negli ultimi mesi del 1919. Forte della recente approvazione di due nuove leggi assai discusse, l’Espionage Act e l’Immigration Act, il Dipartimento di Giustizia decreta che 249 persone, considerate a vario titolo “indesiderabili”, vengano espulse dal Paese e deportate verso la Russia sovietica a bordo della Buford, che si guadagna per questa ragione il soprannome giornalistico di “Soviet Ark” (Arca sovietica) e di “Red Ark” (Arca rossa).

Fra i nomi dei 249 passeggeri spicca quello di Aleksandr “Sasha” Berkman: imprigionato durante il conflitto mondiale a causa della sua intensa attività pacifista e antimilitarista, ha già alle spalle quattordici anni di carcere (1892-1906) per il tentato omicidio di Henry Clay Frick, responsabile della sanguinosa repressione del grande sciopero siderurgico di Homestead, in Pennsylvania. Ancor più famosa di lui è una delle sole tre donne a bordo, Emma Goldman. Ebrea lituana come Berkman e per molti anni sua compagna di vita e di lotta politica, attivista, scrittrice, femminista, accusata – a torto – d’aver ispirato con i suoi pamphlet e le sue conferenze nientemeno che l’assassinio del Presidente McKinley nel 1901, “Red Emma”, Emma la rossa, rimane tutt’ora una delle figure più popolari del radicalismo anarchico d’Oltreoceano: qualcuno forse la ricorda in Reds (1981) di Warren Beatty, dov’è interpretata da Maureen Stapleton, che per quella parte vinse addirittura l’Oscar come non protagonista.

Salpata il 21 dicembre 1919 da New York, la Buford rientra in patria il 22 febbraio dell’anno successivo. Una volta messa a riposo, viene acquistata nel 1923 da una compagnia di navigazione privata di San Francisco. Qui la ritrova lo scenografo Fred Gabourie, uno dei più stretti collaboratori di Buster Keaton, mentre sta setacciando la Costa occidentale in cerca di vascelli d’epoca per il film di Frank Lloyd The Sea Hawk. Gabourie ne parla subito con Keaton, il quale, reduce dal mezzo insuccesso di Sherlock Jr., da un po’ di tempo ha in mente di girare una commedia avventurosa ambientata sul mare. La Buford viene quindi noleggiata per 25.000 dollari, ridipinta e ribattezzata Navigator, che sarà anche il titolo del film. All’uscita, nell’ottobre 1924, si rivelerà uno dei maggiori incassi di Keaton, nonché uno dei suoi film preferiti.

Da Arca sovietica a star del cinema comico: prima che Teichner vi mettesse mano, questa “doppia vita” della Buford apparteneva soprattutto all’aneddotica keatoniana, o al massimo ai più attenti lettori di Wikipedia. E però, malgrado l’episodio fosse già stato menzionato nel 1987 da Kevin Brownlow e David Gill nel bellissimo documentario A Hard Act to Follow, le più recenti biografie dell’attore-regista, uscite all’inizio di quest’anno a poche settimane l’una dall’altra, sembrano sorvolare: Dana Stevens, nel pur notevole Camera Man. Buster Keaton, the Down of Cinema, and the Invention of Twentieth Century, lo ignora del tutto; mentre James Curtis, nel monumentale (oltre 800 pagine) Buster Keaton. A Filmmaker’s Life, lo confina in una nota in fondo al volume.

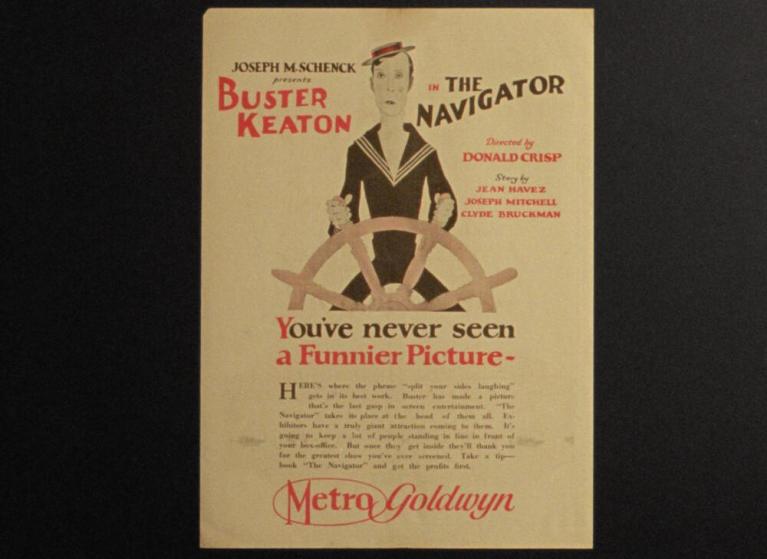

“The Navigator”, annuncio pubblicitario, “Exhibitors Trade Review”, 4 ottobre 1924.

Difficile dire se e quanto ne sapesse lo stesso Keaton. Molto poco, forse niente – anche se non era così impolitico come dava a vedere, e una seppur minima dimestichezza con “quel povero Karl Marx”, come l’aveva definito una volta, ce l’aveva. The Navigator ha per protagonisti due inetti rampolli dell’alta società che, per una serie di circostanze, si ritrovano soli a bordo di un transatlantico alla deriva, senza acqua corrente né elettricità. Il film non ha alcuna effettiva intenzione satirica, eppure vedere Keaton e la protagonista Kathryn McGuire inseguirsi su e giù per gli stessi ponti da cui si erano affacciati Sasha Berkman ed Emma Goldman è un ribaltamento che sorprende e al tempo stesso sgomenta. Proprio da qui prende le mosse il lavoro di Teichner, che si infila con destrezza fra le inquadrature di Keaton e se ne serve per dare finalmente corpo e immagini all’altra storia, quella rimossa e tramandata soltanto dagli scritti autobiografici di Goldman e Berkman, che costituiscono l’ossatura del film.

Si potrebbe obiettare che l’utilizzo in chiave più o meno critica del found footage, e più in generale il riuso delle immagini d’archivio, siano da tempo pratiche fin troppo diffuse. A un occhio poco attento, anzi, il lavoro di Teichner può ricordare per certi versi quello della coppia Yervant Gianikian-Angela Ricci Lucchi (per il lavoro analitico sul fotogramma) e di Bill Morrison (per la dimensione epica e al tempo stesso “materica” della storia del cinema). Nomi importanti e anche un po’ ingombranti, dai quali Teichner prende rispettosamente le distanze (soprattutto dal secondo), ammettendo semmai un debito nei confronti di Ernie Gehr, che con il suo Eureka (1974) aveva ri-filmato, rallentandolo fino allo spasmo, un celebre travelogue dei fratelli Miles, A Trip Down Market Street Before The Fire (1906).

Navigators non è però un film strutturale. Pur nell’attento lavoro di selezione, ingrandimento e rallentamento dei fotogrammi, Teichner sa che un dettaglio ha senso soltanto quando è inserito in una visione d’insieme. Prendendo le mosse dal lungometraggio di Keaton, non esita perciò ad allargare il proprio sguardo a ciò che gli sta(va) attorno, vale a dire alle slapstick comedies di quel periodo, prestando un’attenzione particolare ai lavori prodotti nel biennio 1919-20. Ci si potrà imbattere quindi in altri frammenti keatoniani (i corti Convict 13, Cops e The Frozen North, i lungometraggi Sherlock Jr. e Go West); ma anche in Barney Oldfield’s Race for a Life (1913) di Mack Sennett, The Janitor (1919) con Hank Mann, A Sammy in Siberia (1919) con Harold Lloyd, Breezing Along (1927) con Lloyd Hamilton. Attentatori dai folti baffi, società segrete dagli intenti poco raccomandabili, ufficiali bolscevichi assetati di sangue, ordigni malfunzionanti, sigari che esplodono in faccia: considerato a torto o a ragione il genere più antiautoritario e “anarchico” del cinema hollywoodiano, la slapstick comedy è un vero e proprio termometro storico capace di restituire, secondo una chiave iperbolica ma al tempo stesso puntualissima, le paure di un’America ancora sospesa fra la crisi del dopoguerra e l’avvento dei Roaring Twenties.

Assistito nel montaggio da Emmanuel Falguières, frammento dopo frammento Teichner costruisce con pazienza certosina il proprio affresco storico, ripercorrendo, in sei capitoli e un epilogo, splendori e miserie dell’utopia anarchica negli Stati Uniti prima e dopo la Grande guerra. Attinge, oltre che al cinema di finzione, ai cinegiornali (alcuni dei quali, rari e bellissimi, recuperati presso le istituzioni di mezzo mondo, dalla Library and Archives of Canada al Krasnogorsk Arkiv di Mosca), ai cartoons, alle fotografie, alle vignette, agli ephemera, alla corrispondenza privata (commovente la lettera agli amici di uno dei deportati, il tipografo Ivan Novikov), ai rapporti governativi, alle pagine di diario, dei libri e dei quotidiani; persino, grazie all’intraprendenza del direttore della fotografia Ville Piippo, ad apposite riprese in 16mm effettuate nei luoghi teatro delle vicende.

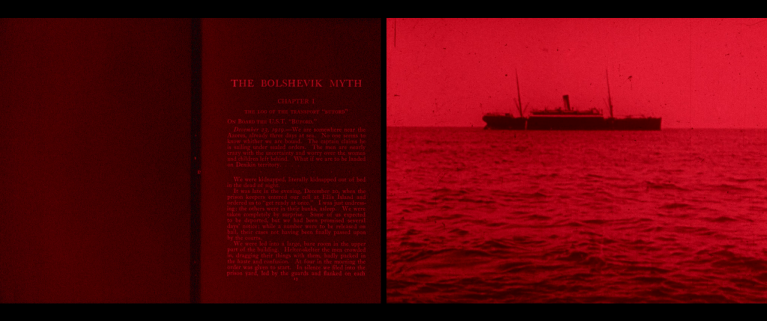

A tratti, lo spettatore ha la sensazione di sfogliare un vecchio volume illustrato, o meglio ancora animato, nel quale a ogni pagina è possibile imbattersi in qualcosa di nuovo e sorprendente. Una sensazione accresciuta non soltanto dalla scansione in capitoli, dalla presenza di note e d’una ampia biblio-filmografia conclusiva, con tanto di fonti e testi per approfondire, quanto dal formato scelto da Teichner: un anamorfico che, tramite l’uso ricorrente dello split-screen, dà vita in pratica a uno schermo doppio, sul quale si alternano testi (le didascalie disegnate appositamente da Éric Nunes presso l’Amperstand Press Lab) e immagini. Come nelle pagine di un libro, appunto.

È una caratteristica, quest’ultima, che vale la pena sottolineare, poiché aiuta a comprendere meglio un aspetto del lavoro di Teichner che altrimenti rischierebbe di essere frainteso. Il ricorso alla pellicola, l’impiego di apparecchiature come la rostrum camera, in genere tipica del cinema d’animazione, o come la stampatrice ottica, quasi desueta nella produzione mainstream, non sono concessioni a un feticismo retrò, o al limite eccessi di acribia filologica. Al contrario, proprio questa concezione così marcatamente artigianale dell’oggetto-film, più vicina alla composizione tipografica che agli abituali processi di postproduzione, è ciò che sta alla base dell’impatto materico, tridimensionale di Navigators e che contribuisce in maniera determinante al suo ineffabile fascino visivo.

Ma c’è dell’altro. Benché sia concepito come un film muto, soprattutto da vedere (e da leggere), Navigators è anche un film da ascoltare (un applauso al sound editor Mikaël Barre). E non solo perché Teichner ha ritrovato e fatto incidere per l’occasione Look Out for the Bolsheviki Man, scritta dal grande Irving Berlin in occasione delle Ziegfeld Follies del 1919 (e probabilmente mai eseguita: più che una garbata presa in giro dei “rossi”, l'ebreo bielorusso Berlin sembrava irridere semmai la febbre anticomunista). L’intera colonna sonora è in effetti una vera e propria sagra delle canzoni Tin Pan Alley del 1919-20, accuratamente recuperate (con poche eccezioni) dalle incisioni 78 giri dell’epoca: da Aloha Land (Helen Louis & Frank Ferera) a Yiddishe Blues (Joseph Frankel Orchestra), da Palesteena (Original Dixieland Jazz Band) a Dardanella (Ben Selvin’s Novelty Orchestra). Anche su questo versante, poi, non mancano le invenzioni. Basti pensare a come Teichner rielabora in due diverse occasioni lo stesso brano, lo splendido Bolshevik, scritto nel 1919 ma inciso soltanto nel 1926 dai Waring’s Pennsylvanians: eseguito a velocità normale, celebra con un irresistibile ritornello (“Far, far, far, far away / In that Bolsheviki land-o-vitch”) il sospirato arrivo degli esuli in terra sovietica; rallentato, accompagna con cadenza di marcia funebre il mesto epilogo del film.

Mano a mano che ci si avvicina alla conclusione, la filologia si piega alla poesia, il saggio inclina al romanzo, pur conservando il medesimo rigore nell’uso delle fonti e dei documenti. Narratore oltre che storico, Teichner sa lasciarsi all’occorrenza guidare dalla sensibilità e dal proprio intuito di filmmaker. Nell’incedere ieratico e un po’ austero di questa epica della sconfitta, si fa strada un pathos trattenuto. Impossibile, d’altra parte, ignorare la forza narrativa degli scritti di Goldman (My Disillusionment in Russia, 1923, e l’autobiografia Living My Life, 1931-34) e di Berkman (The Bolshevik Myth, 1925), la loro irriverenza, la loro profonda autoironia, il loro senso drammaturgico: non a caso, fra le carte inedite di Berkman, depositate presso l’International Institute of Social History di Amsterdam, Teichner ha ritrovato alcuni soggetti cinematografici inviati – senza successo – agli Studios hollywoodiani.

“The Homecoming of the Reds”, “Chicago Tribune”, 14 marzo 1920.

Navigators segue fino alla fine il destino dei 249 deportati. Dopo un viaggio in condizioni precarie durato quasi un mese, e dopo molte incertezze sul punto di approdo (gli Stati Uniti non riconosceranno diplomaticamente la Russia sovietica fino al 1932), i passeggeri vengono sbarcati a Hanko, sulle coste finlandesi, il 17 gennaio 1920, per poi essere scortati in treno fino a Terijoki (oggi Zelenogorsk), passando per Vyborg. Due giorni dopo, il 19 gennaio, sventolando una bandiera bianca, attraversano a piedi il confine russo-finlandese a Beloostrov. Stanchi e affamati, trovano finalmente ad accoglierli l’anarchico Vladimir “Bill” Shatov, già compagno di battaglie Oltreoceano, alla testa di una delegazione arrivata da Pietrogrado. Passati i primi entusiasmi, tuttavia, la terra promessa si rivela assai meno ospitale del previsto. Il Paese è dilaniato dalla guerra civile, la situazione economica è durissima: esacerbate dal contesto difficile, riemergono le antiche, insanabili divergenze ideologiche. Lenin e i dirigenti sovietici, impegnati a difendere con ogni mezzo le conquiste della Rivoluzione, non vedono di buon occhio gli anarchici e il loro velleitarismo libertario; da parte loro, Berkman e Goldman non condividono il centralismo dei bolscevichi, la repressione del dissenso e la presenza onnipervasiva della polizia politica guidata da Dzeržinskij, la famigerata Čeka.

Fra le ultime immagini di Navigators vi sono le riprese della cerimonia funebre di Pëtr Kropotkin, avvenuta il 13 febbraio 1921. Come ha ricordato Alex Butterworth in un suo bel libro uscito una decina d’anni fa (Il mondo che non fu mai, Einaudi 2011), quei funerali furono “l’ultima occasione in cui gli anarchici si sarebbero ritrovati in gran numero nella Russia sovietica”. Gli operatori Giber e Lemberg riprendono Berkman e Goldman mentre vegliano la salma, esposta, scrive Butterworth, “nella sala da ballo dove, una vita precedente e in un mondo molto diverso” il geologo anarchico “aveva per la prima volta attirato l’attenzione dello zar”. Mentre in migliaia sfilano in corteo sventolando bandiere nere, molti esponenti anarchici sono già stati arrestati: a esequie avvenute, i bolscevichi si preoccuperanno di liquidare buona parte di quelli rimasti. Esattamente undici mesi più tardi, il 13 dicembre 1921, Berkman e Goldman lasceranno per sempre il Paese dei soviet.

Un destino di sradicamento ed esilio che può evocare altri destini analoghi, a noi più vicini. Ma a Teichner non interessa utilizzare le immagini del passato per tracciare a ogni costo un parallelo, non si sa quanto legittimo, con il presente; né intende servirsene per tentare una impossibile “redenzione” della Storia. Quello che un film come Navigators invita a fare, semmai, è cercare dei nuovi modi per guardare alla Storia, di provare a rileggerla di sguincio. Magari seguendo, come recita la didascalia d’apertura del Navigator keatoniano, “one of those queer tricks that the Fate sometimes plays”, uno di quegli strani scherzi del destino. Lo stesso che, a distanza di un secolo, ha trasformato un maestro del cinema comico in un involontario storico dell’anarchia.