Le nuove isole d’utopia / The Garbage Island(s)

Uno spettro s’aggira per il mondo. È un’isola. Di plastica.

Sembrerà strano ma si tratta di un’isola d’utopia. Perché proprio come le isole utopiche e come i fantasmi marxiani è dovunque e in nessun luogo. È una ed è moltitudini. Terrorizza e (forse) dà la sveglia al mondo.

La più inquietante si troverebbe nel Pacifico, e la sua grandezza si dice oscilli fra quella delle isole britanniche e dell’Australia. Una presenza talmente ingombrante e distruttiva, popolata da forme di vita più o meno inedite e aggressive che, scopro da Wikipedia, nel 2011 l’Unesco per provocazione artistica o sensibilizzazione umanitaria l’ha riconosciuta come Stato: The Garbage Patch State.

Ma se questo “Stato canaglia” esiste come fargli guerra? Come accerchiarlo, assediarlo, costringerlo alla resa? O quantomeno a una pace negoziata se non proprio a una nuova alleanza?

The Garbage Patch State è infatti uno stato più atipico e transnazionale dello Stato islamico, benché come esso sia fatto da un frustrante gioco di consumismo e regressione, di perturbanti incroci fra riconoscimenti e rifiuti.

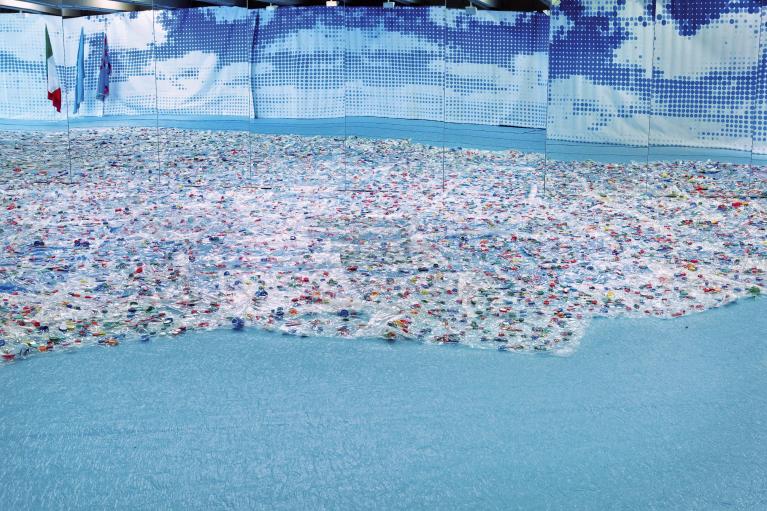

THE GARBAGE PATCH STATE, opera di Maria Cristina Finucci.

Per affrontarlo dunque bisognerà ricordare che se il farsi Stato pare la naturale tendenza di qualunque isola, quest’isola ancor prima di esser tale è chiazza e vortice – Great Pacific Garbage Patch, Pacific Trash Vortex – e in quanto tale è o appare essere inafferrabile.

Di qui la nostra frustrazione. Perché un nome ha questa forza: istituendo cose genera aspettative e desideri d’azione. E dicendo “isola” si finisce dunque fatalmente per domandarsi: “ma se questa immondizia si fa così platealmente mondo, se è un’isola-mondo, com’è che non riusciamo a circoscriverla ed afferrarla? Perché non riusciamo a (com)prenderla?”.

Basta fermarsi un secondo, e anche senza essere biologi e oceanologi, è sufficiente focalizzare l’appena evocata pluralità di nomi, definizioni, identificazioni con cui proviamo a maneggiarla – “vortice”, “macchia”, “Stato”… – perché quest’isola ipotetica riveli la sua natura altra. La sua natura fantasmatica, mobile, sfuggente, polimorfa: la nostra croce ma anche (forse, come vedremo alla fine) la sua possibile delizia.

Intendiamoci, a ben guardare è così per ogni isola. Che non a caso sempre si oppone a una qualche “terraferma”. Ma quella che qui dobbiamo affrontare è un’altra forma di mobilità. E un’altra forma di assemblaggio.

Diversa dalle isole deserte di cui parlava Deleuze, capaci di apparire dal fondo dell’oceano e da questo poter essere sempre risucchiate; diverse dalle isole introvabili di cui parlava Eco, reali e immaginarie al contempo: “sino al XVIII secolo, quando è stato possibile determinare le longitudini, un’isola si poteva magari incontrare per caso e, come Ulisse, si poteva anche fuggirne, ma non c’era verso di ritrovarla. Sin dai tempi di San Brandano (e sino a Gozzano) un’isola è sempre stata un’insula perduta” (“Perché l’isola non viene mai trovata”, in Costruire il nemico, p. 296). E la lista di isole mobili si potrebbe allungare.

Qui ciò che importa è che ad allungarsi su di noi è lo spettro di quest’isola di plastica e con essa il fantasma di quell’altro attore sempre più invadente (tranne che negli attici di Trump) che è il cambiamento climatico planetario. Ancor più precisamente, ciò che conta è ciò che di nuovo questo spettro ci indica rispetto alla vita (o alla morte) che popola il pianeta, rispetto alla proliferazione di esseri imprevisti (in quanto tali inquietanti e ambigui) agli inizi di questo nuovo millennio. Che si spera non sia l’ultimo.

Ecco dunque che l’ambiente fisico e comunicativo si popola di nuove isole. Alcune, proprio come la Garbage Island, sono minacciose: come le “isole di calore” di Milano – che a tratti però sono “ondate” – da dissolvere creando spazi, raggi, corridoi, reti di verde urbano. A proposito, perché a questo punto non dargli lo statuto di contro-isole e chiamarle “arcipelaghi verdi”?

A Rotterdam ci hanno già pensato. Anzi, l’hanno proprio fatto.

La plastica intercettata nella Mosa, il fiume cittadino, prima che arrivasse nel Mare del Nord – andando a contribuire alla costituzione delle Garbage Islands planetarie – viene riciclata e trasformata in piccole aiuole esagonali, galleggianti, che riposizionate sul fiume diventano imprevisti e bellissimi ecosistemi culturali-naturali. O come si preferisce dire oggi, al di là della scissione fra natura e cultura.

Forse quello della Recycled Island Foundation, con il suo arcipelago di attori no profit e istituzioni politiche e universitarie, con la sua rete di attori umani-non umani che va dai rifiuti, alle gru, alla chimica, fino a creare un parco che è incrocio fra ricerca, ecologia e intrattenimento è al momento – fra le isole di plastica – una delle utopie più concrete e realistiche. Forse anche più dei tanti meritori e necessari progetti di isole plastic-free, come da ultima Lampedusa, in giro per il mondo.

Del resto se anche andasse in porto il progetto (finanziato in crowdfunding) che si sperimenta in queste ore per inseguire e risucchiare da qui al 2040, con un grande tubo a forma di U, tutta la plastica che aleggia nel Pacifico, di questo spettro dei nostri desideri consunti, di questo magma di scarti d’utopie quotidiane, qualcosa bisognerà pur farne: altre isole!

Insomma, se la miglior vittoria è la battaglia mai combattuta all’occorrenza bisogna saper battere il nemico sul suo plastico terreno. Per farlo però, prima, bisogna pensarsi attraverso le paradossali utopie delle diverse Garbage Island(s) che fluttuano per il globo.

Leggi anche qui

Leggi anche qui