Le astuzie del Leviatano

I manifestanti che nel settembre 2010, facendo proprio il suggerimento di Raoul Vaneigem, sfilavano per le vie di Salonicco accompagnati dalla scritta «Lo Stato non è più niente, sta a noi essere tutto», avranno probabilmente faticato ad accorgersi, nell’entusiasmo festivo dell’occasione, di quanto straordinario fosse il senso racchiuso in quelle parole. Non tanto per la declamata fine dello Stato greco, da tempo ridotto a mero apparato repressivo, quanto piuttosto per le implicazioni racchiuse in una simile esortazione, vero e proprio salto nel buio verso nuovi modi di vivere in comune, al di là di quelli a cui da secoli le istituzioni ci hanno abituato.

Nonostante l’apparizione recente e insperata di nuove forme di democrazia selvaggia, forse è ancora presto per decretare una possibile fine dello Stato. Certo è, tuttavia, che il discorso dello Stato – quel discorso che ha saputo saturare, con la sua produzione ininterrotta, l’intero immaginario occidentale – sta attraversando una fase di acuta crisi, come se, tutto d’un tratto, gli spettatori avvezzi al suo racconto si fossero trovati nell’impossibilità di lasciarsi sedurre dai suoi attori di sempre: quelle figure, garanti della legittimità, il cui ingresso in scena è di volta in volta presentato con il nome di Contratto o Rivoluzione, Mandato divino o Popolo sovrano.

Figura a sua volta mitica o mitizzata, monolitica e al contempo proteiforme, passibile di assumere di volta in volta i tratti di Leviathan o di Behemoth, della bestia temuta o del genitore amorevole, lo Stato ha esercitato, quale versione civilizzata dei Totem selvaggi, una funzione mediatrice tra lo spazio mitico dell’origine e quello giuridico delle condotte che pervadono la dimensione rituale dell’uomo, finendo col tempo per presentarsi come una seconda natura dell’uomo, venuta ad innestarsi sulla prima per perfezionarla e sostituirla, tanto da non poterne più distinguere con certezza i confini o l’inizio.

Non è certo un caso, allora, che proprio il sapere antropologico abbia recentemente avviato un processo di interruzione del discorso istituzionale, individuando nello Stato non tanto la dimensione fondativa del vivere in comune, quanto piuttosto quella del suo fallimento o della sua manomissione.

La questione dello Stato, in tal senso, si è dimostrata essere un passaggio obbligato per penetrare nei territori di quella che Marshall Sahlins chiamava, meno provocatoriamente di quanto possa sembrare, la pensée bourgeoise, come se proprio da una tale figura dovesse derivare la garanzia e la legittimità della società contemporanea.

Ed è proprio a partire da questa constatazione che l’antropologo canadese Harold Barclay, nel suo libro Lo Stato. Breve storia del Leviatano (elèuthera, Milano 2013, Traduzione di Andrea Aureli), manifesta la necessità di ripercorrere contropelo la storia dell’istituzione statale, per poter risalire a quel momento fatidico – malencontre, secondo le parole di La Boétie – in cui «i popoli del mondo sono caduti nel tranello disegualitario che ha portato alla formazione dello Stato» (ivi, 129).

Tranello fondatore, che ha spinto intere società ad accentrare nelle mani di pochi eletti la gestione della politica, nella speranza che il governo dei viventi potesse essere così meglio garantito. Proprio da questa differenziazione nella gerarchia e nella proprietà è potuta emergere la figura di un mediatore privilegiato, custode di quanto è sempre stato comune e condiviso, la cui narrazione autocelebrativa, per legittimare il dominio di pochi sui molti esclusi dalla proprietà, è giunta fino a presentare quest’ultimo sotto le vesti di una conquista dell’uomo e della civiltà.

E se, come ebbe modo di dire Jean-Luc Nancy, ogni potere mente sulla sua legittimità, ben si comprende allora perché tale momento inaugurale sia stato costantemente occultato dalla minuziosa autobiografia di Stato, grazie alla quale esso è riuscito ad affermarsi ogni volta come elemento neutrale, in grado di superare gli interessi parziali e contingenti in favore di quelli della collettività che esso incarna: forma di potere spesso violenta, persino brutale, ma al contempo necessaria, secondo «la credenza che tutti sarebbero allo sbando se non ci fosse» (ivi, 123). È forse per questo che, nello stesso momento in cui crolla ogni speranza in una sicura tutela statale dei diritti fondamentali, lo Stato sembra perdere, assieme alla pretesa di garantire il benessere pubblico dei propri cittadini, quel potere d’incanto che da sempre lo ha contraddistinto. Insopportabile diventa allora, per orecchie ormai sorde al suo canto, qualsiasi discorso che ancora decreti la superiorità – di natura o di provenienza, d’incarico o di ricchezza – dei dominanti sui dominati.

Ma come la sua storia ha preso avvio, secondo il canone dei grandi miti d’origine, sotto forma di un inganno, nessuno può garantire che la crisi in cui lo Stato sembra versare non sia altro che una nuova astuzia inscenata per sottrarsi a quanto ancora, giocoforza, gli compete. A fronte delle numerose attestazioni di morte dello Stato sovrano, si tratterebbe allora di riconoscerne l’incredibile flessibilità, la capacità di adattamento e la plasticità con cui una simile istituzione ha attraversato i secoli, disattendendo ogni volta quanti credevano di seppellirla. Si tratterebbe, dunque, di iniziare a pensare lo Stato in quanto concetto strutturante il nostro stesso modo di vivere, in grado di lasciarsi rivestire da differenti significazioni, ma recando ogni volta con sé nuove operazioni di segmentazione e stratificazione.

Se, come ammonisce Barclay, «qualsiasi società caratterizzata da un elaborato sistema di redistribuzione che convoglia la ricchezza verso un’élite dominante è una società statuale stratificata» (ivi, 112), non sarà difficile riconoscere come il germe della dominazione si annidi ormai anche nei rapporti sociali più insospettabili. Come distinguere allora la presunta agonia del Leviatano da una sua inapparente quanto insospettabile muta? Come confidare nella troppo plateale uscita di scena di uno Stato che, come ci ha preceduto, farà certamente di tutto per sopravviverci?

Forse la forma-Stato, dopo i parossistici tentativi di salvezza che questa ha conosciuto nel corso del Novecento, si sta avviando veramente verso una lenta ma inesorabile dissoluzione, e non per questo il valore in essa racchiuso – quell’idea di divisione gerarchica e di «accesso diseguale al potere e alla ricchezza» (ivi, 8) che sola garantirebbe la giusta conduzione di una società – sembra desistere dal compito di orientare e guidare le nostre vite. Valore che sempre più spesso pare prediligere altre forme e altre istituzioni per sopravvivere e propagarsi altrove, riproducendosi in tal modo proprio laddove il nostro occhio non è ancora avvezzo a scorgerlo.

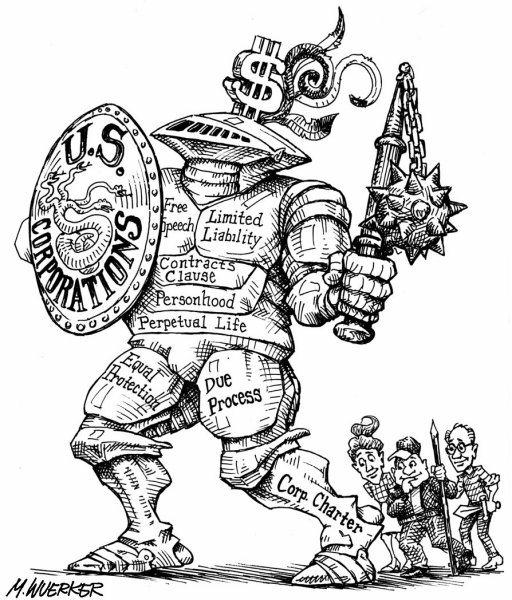

Basterebbe qui pensare all’inarrestabile diffusione di corporations e imperi manageriali, i cui prodotti e servizi ci obbligano quotidianamente a confrontarci con essi, e che si sono sostituiti allo Stato in qualità di nuovi dispensatori d’identità collettive.

Dopotutto, se «gli Stati, al pari di qualsiasi altra istituzione, non sono pensati per gestire la propria estinzione» (ivi, 135), saranno altre istituzioni, più giovani e voraci, ad occuparsene. Quali gusci svuotati di ogni legittimità, eccoli allora intenti a perpetrare con una strabiliante perseveranza le uniche funzioni ancora concesse loro, quelle di polizia interna ed estera: meri orpelli di sovranità il cui impiego strategico, sempre più deciso dai grandi soggetti del mercato, manifesta il livello di privatizzazione della stessa funzione repressiva.

Occorrerebbe a questo punto interrogarsi su cosa oggi permetta e persino promuova tali stratificazioni: forse si scoprirà che non è tanto l’esistenza dello Stato ad essere minacciata, quanto piuttosto la sua precisa declinazione quale Stato di diritto (e i tentativi di rinnovamento mediante i quali lo Stato, tenacemente aggrappato a qualsiasi possibilità offertagli, si presenta alternativamente come fornitore di servizi o impresa pubblica, sembrano confermare tale ipotesi).

Di certo, osserva Barclay, «se la nostra storia passata è in grado di dirci qualcosa, questo è che qualunque Stato alla fine cadrà nell’oblio» (ivi, 39). Se lo Stato è una configurazione storica di relazioni di potere, se dunque è possibile, così come è stato per altre forme ormai scomparse quali la polis o la società tribale, individuarne l’origine, allora anch’esso sembrerà un giorno, una volta relegato in un passato ormai concluso, nient’altro che una poderosa bestia dei tempi andati, a metà strada tra un fossile per archeologi e lo spauracchio con cui terrorizzare bambini disubbidienti. Quanto a noi, consegnati a una simile attesa gravida di speranze, il compito politico più urgente che ci si prospetta sarà forse quello di rendere più abitabile questo frattempo.