Giulio Paolini e l’Autoritratto con il Doganiere

Nel corso di una conversazione con Carla Lonzi, riportata in Autoritratto (1969), Pino Pascali descrive le proprie “sculture bianche” come “bolle”. Sembra riferirsi all’assenza di una comunità storica di riferimento, all’assenza o scarsità di destinatari dell’arte contemporanea in Italia. Non accetta la condizione di separatezza in cui si trova a operare; e guarda con desiderio carico di rammarico agli Stati Uniti, dove gli artisti sembrano disporre di una facilità e immeditaezza precluse all’artista italiano. Giulio Paolini torna in più occasioni sul tema della “bolla di sapone”, citando un celebre quadro di Chardin oggi conservato al Metropolitan Museum of Art di New York (Bulle de savon, 1733-1734 ca.). L’omaggio paoliniano non ha niente di crepuscolare o nostalgico. E’ una riflessione sulla “grazia” in arte e la capacità di cogliere la bellezza là dove nessuno ha pensato di cercarla, nell’attimo. Sia nella versione pinopascaliana della metafora che in quella di Paolini il tema dell’instabilità dell’immagine artistica si coniuga a un’attenta indagine identitaria sulle specificità, se tali, dell’arte italiana contemporanea. Sembra dunque calzante adottare la “bolla di sapone” come titolo di una rubrica dedicata alla tradizione italiana più recente. La mutevolezza della bolla, ora inquieta ora gaia e leggiadra, volge in metafora figurativa il desiderio di un’inafferrabile “comunità”.

Giulio Paolini ha spesso affermato che nella sua opera la fine ripete l’inizio; e che tutto è già implicito nel primo disegno. Ma è davvero così? E perché gli artisti stilizzano retrospettivamente la propria attività come un cerchio perfetto?

Prima la risposta alla seconda domanda. Lo schema narrativo della biografie artistiche sembra tratto, tra Sette e Ottocento, dalle scienze naturali. Agli occhi degli storici preromantici e romantici tanto la singola vicenda individuale quanto l’intera storia dell’arte evolvono come organismi, attraversando le diverse età. Nascita, crescita, fioritura, decadenza (o decomposizione) e morte si succedono l’una all’altra ineluttabilmente, con ritmo prefissato. Il genio (nell’accezione di “artista di genio”) imita senza volerlo la natura: Goethe ne è persuaso. L’origine della creatività è negli oscuri processi evolutivi della monade: non è bene indagare ciò che appare inconsapevole e preterintenzionale. Tutto accade per autoproduzione, senza contributo esterno.

Le autobiografie moderniste tendono a riprodurre lo schema (il mito) organicistico goethiano. Nei Diari di Klee, apparsi nel 1957 in tedesco e nel 1960 in italiano (con prefazione di Giulio Carlo Argan), non troviamo notizia delle cesure, le interruzioni, i drammatici mutamenti di registro che pure sappiamo avere caratterizzato l’attività dell’artista. Il racconto ci propone un percorso intimo e lineare, imperturbabile, coerente; che unisce scoperta a scoperta. Ma attenzione: non c’è banale “progresso”, solo ripetizione e intensificazione. Il modello di riferimento è la cellula, l’animale, la pianta. Il tempo dell’artista è circolare.

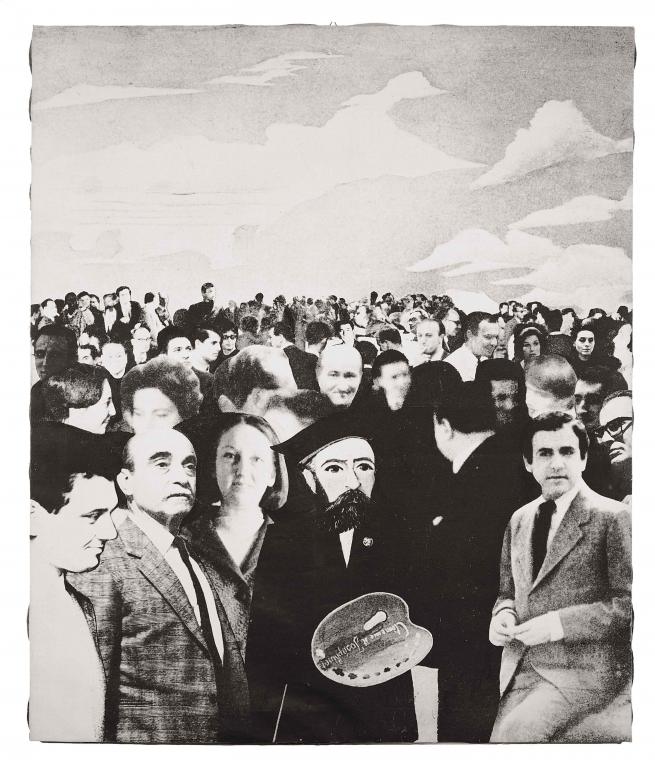

Che c’entra questo con l’Autoritratto con il Doganiere di Giulio Paolini (1968)? Non poco, anzi molto. L’immagine introduce a una discontinuità storico-artistica trascurata, eppure rilevante. Ma in primo luogo: perché il Doganiere?

Giulio Paolini, Autoritratto con il Doganiere (1968)

Il pittore adorato (e burlato) da Picasso e Apollinaire è una sorta di nume tutelare di Paolini: interpreta la figura dell’artista ingenuo, “idiota” e “santo”, che non conosce cospirazione, infingimento o malizia. Che crea al modo in cui una foglia elabora fotosintesi o un animale riposa o si nutre.

Ai lati del Doganiere, la cui effigie Paolini ricava dall’Autoritratto della Národní galerie di Praga (1890), vediamo Lucio Fontana e Carla Lonzi. Tutt’attorno, convocati come componenti di un’affettuosa brigata, artisti, critici, scrittori, intellettuali.

Henry Rousseau, Autoritratto 1890

Paolini omette la propria immagine: dissolve dunque, in omaggio ai suoi interlocutori e mentori, la propria identità nel contesto delle relazioni affettive. L’ego dell’artista, suggerisce, non ha grande importanza: quanto si manifesta nell’opera è il sedimento di una storia condivisa, di una comunità.

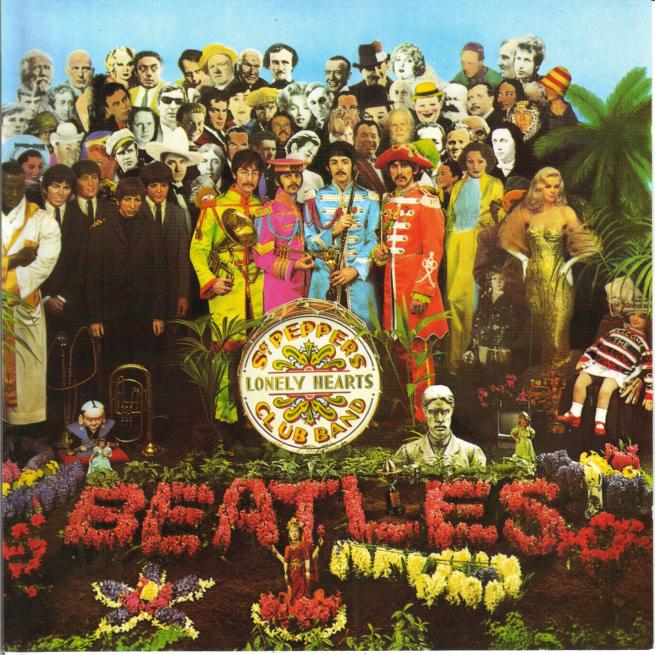

La comunità dell’Autoritratto ha un illustre precedente nella copertina dell’ottavo album dei Beatles, Sgt. Peppers Lonely Heart Club Band, apparso nel 1967. I musicisti di Liverpool vi appaiono circondati da una folla varia e multicolore di amici, estimatori o ritornanti. Nel presentare al pubblico la loro ultima raccolta, i “cuori solitari” della banda del Sgt. Pepper si pongono sotto la tutela di celebrità gaiamente trasformate in numi ancestrali.

Peter Blake, Copertina di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, 1967

Disegnata dall’artista Pop inglese Peter Blake nel 1967 e eseguita con la tecnica del fotocollage, la copertina beatlesiana oscilla tra ritratto di gruppo e ludica genealogia. Riconosciamo Greta Garbo, Bob Dylan, Charles Baudelaire, Marlon Brando, Oscar Wilde, Lawrence d’Arabia e perfino Stan Laurel e Oliver Hardy. La comunità adunatasi attorno ai Beatles è un Pantheon paradossale cui i costumi di scena conferiscono tratti burleschi. Considerato in termini figurativi, il fotocollage di Blake inventa un modo nuovo e arguto di riferirsi alla tradizione, per metà sprezzatura e per metà omaggio. Il “museo” (per così dire) veste freak.

Attorno al Doganiere non troviamo divi di Hollywood, comici popolari né cantanti rock. La folla che si raccoglie attorno all’alter ego di Paolini è disciplinata e composta. I personaggi vestono in abito “borghese”. Talvolta sono accademici, come Argan o Maurizio Calvesi. Talaltra artisti affermati. Il mondo divistico della moda e dello spettacolo appaiono distanti, e una determinata ordinarietà accomuna artisti e intellettuali. Non troviamo vivaci colori né provocanti acconciature. Ma la gaiezza (o la coralità) non è minore.

La scena dell’Autoritratto con il Doganiere è partecipata e intensamente sociale. E’ inoltre una scena nazionale, e la circostanza è tutt’altro che irrilevante. Le cerchie artistiche e intellettuali di Milano, Torino e Roma vi sono adeguatamente rappresentate sullo sfondo del cielo primo-rinascimentale “italiano” che Rousseau ha adottato nel suo già citato Autoritratto; e che Paolini riproduce non a caso. Le persone parlano tra loro. Si sorridono. Appaiono parte di una comunità non attraversata da fratture, gelosie o inquietudini competitive. L’idillio non è tuttavia destinato a durare. Questa stessa comunità scompare dalla produzione di Paolini per non tornare più. Vi saranno certo in seguito altri autoritratti “finzionali” - Paolini nelle vesti di Poussin, ad esempio; o di vecchio orientale - ma sempre dislocati e individuali. L’Italia contemporanea, persino nell’accezione ristretta in cui si può intenderla come società artistica e intellettuale, smetterà di essere comunità, dimora o “patria”.

Giulio Paolini, Autoritratto 1969

Introduciamo una cesura nell’attività dell’artista, violando i suoi stessi dinieghi; un “prima” e un “poi” in parte irrelati. Tra l’Autoritratto del 1968 e i calchi dall’Antico cui Paolini si dedica del decennio successivo esiste una discontinuità che non è solo formale. Il ricorso al motivo archeologico elabora in forme plastiche l’esperienza di una perdita; o quantomeno di una “mutazione” contestuale.

Il piccolo mondo intessuto di relazioni intime e elettive che costituisce la società artistica italiana ancora nel decennio del boom (e che si raccoglie nell’immagine attorno a Henri Rousseau) si dissolve sul finire del decennio. I processi di internazionalizzazione del mercato dell’arte impongono nuove conformità e talvolta spietatezze: non resta spazio per relazioni “cortesi”, come il rifiuto lonziano dell’attività critica testimonia. L’ampia mobilitazione che investe il paese tra 1968 e 1969 spinge alcuni coetanei di Paolini, come Pistoletto o Gilardi, a rifiutare l’ambito estetico e a dedicarsi a pratiche “sociali”. La contesa ideologica si estende all’interno di cerchie ristrette e produce divisioni durevoli. In seno all’Arte povera i “politici” si oppongono ai “formalisti” (e Paolini è tra questi).

Questa la tesi, dunque. L’impiego di calchi in gesso o le citazioni dell’Antico cui Paolini ricorre nel corso degli anni Settanta non sono tout court prefigurati dalle prime opere concretiste e New Dada, datate al 1960, come il Disegno geometrico. Né dalle sperimentazioni fotografiche della seconda metà del decennio, come Autoritratto con il Doganiere. Al contrario. L’artista “neoclassico” cui guardano gli anacronisti sarà cosa ben diversa dal versatile investigatore di tecniche e materiali; o dall’artista-connoisseur degli omaggi in bianco e nero ai maestri rinascimentali e barocchi.

A partire dal 1969-1970 Paolini sceglie di astenersi da materiali o tecniche industriali (come la fotografia appunto); e di giocare la carta dell’inattualità. L’intreccio tra arte e società, estetica e politica gli appare allora soffocante. Nel proporsi di portare in scena il mistero dell’opera d’arte adotta il frammento archeologico come metafora (adesso decontestualizzata) dell’“origine”.

L’arte, agli occhi di Paolini, non ha niente a che vedere con la retorica dell’“impegno” adottata da Germano Celant nei testi che accompagnano il lancio dell’Arte povera; né con le “estetiche da droghiere” (la citazione è da Boetti) che caratterizzano le installazioni poveristiche del biennio 1967-1968. Ha a che fare con la memoria storico-artistica, la “libertà” individuale (così il titolo di una seconda opera di Paolini dedicata al Doganiere) e l’esplorazione di ciò che potremmo chiamare (con Yves Klein) l’“immateriale”.