I 150 anni dell’opera di Verdi / La resistenza di Aida

Negli ultimi dieci anni, in Italia è stata allestita più di cento volte. È andata in scena in 40 teatri di città grandi e piccole, spesso all’aperto, nelle piazze, negli anfiteatri, perfino in una cava nel territorio del minuscolo Comune di Montecrestese in Val d’Ossola. In tutto, fanno circa 460 rappresentazioni (dati di Operbase.com), 184 delle quali all’Arena di Verona, fuor di ogni dubbio il centro planetario della fortuna di Aida. Nell’anfiteatro romano l’opera egizia di Verdi è stata proposta per la prima volta nell’agosto del 1913, da almeno una trentina di anni è titolo stabile dei festival estivi ed è andata in scena finora 728 volte, radunando oltre 7 milioni di spettatori.

La terz’ultima opera del bussetano, insomma, gode di una popolarità consolidata, che non ha bisogno di ricorrenze per rimanere nel grande repertorio. Nel 2021 cadeva il centocinquantenario della prima assoluta, avvenuta al Cairo il 24 dicembre 1871, e la programmazione – nonostante le problematiche pandemiche – non ha fatto segnare soverchi rallentamenti. Lo stesso accade quest’anno, in cui ricorre il 150° anniversario della prima rappresentazione italiana ed europea, quella che Verdi considerava “la vera prima” (e che seguì con la scrupolosità e l’intransigenza abituali, mentre al Cairo non aveva messo piede), acclamata alla Scala l’8 febbraio 1872. In Italia sono previste rappresentazioni a Napoli, Firenze e Bari, oltre all’immancabile Verona. Nel mondo, al festival di Salisburgo, a Berlino e Los Angeles, Stoccolma e Praga e in una quindicina di altri Paesi, dall’Uzbekistan a Malta.

Bozzetto di Girolamo Magnani per la scena finale di “Aida”, Teatro alla Scala, 8 febbraio 1872 (Archivio Storico Ricordi).

Gli spettatori si appassionano e si commuovono per l’amore infelice e alla fine tragico della protagonista con il prode guerriero Radamès, e attendono il kolossal nella Scena del Trionfo, sfolgorante di tube egizie (in realtà fatte costruire apposta come le voleva il compositore) nella Marcia che tutti conoscono. Era la parte che Verdi chiamava “bataclàn”, con la ruvida franchezza che gli era abituale. I melomani si lasciano avvolgere dalla sontuosità di un’invenzione melodica con pochi eguali nell’intera produzione per il teatro di questo compositore. Nessuno sembra far caso all’ingenua approssimazione dell’esotismo egizio delineato nella musica – quando deve delineare il “colore locale” – e nel libretto di Antonio Ghislanzoni. Esotismo a proposito del quale, al di là di tante considerazioni tecniche, basterà l’ironica descrizione di Vittorio Sermonti, contenuta in Sempreverdi – 14 opere in forma di racconto (Rizzoli, 2002): «Introdotti da una Gran Sacerdotessa non prevista dai rituali egizi, che avvia [...] una sommessa litania pseudo egizia, ci ritroviamo nel tempio di Vulcano, divinità ignota agli Egizi, per assistere alla consacrazione di Radamès a comandante in capo dell’esercito, ruolo che mai faraone demandò ad altri che a sé».

La predilezione degli appassionati non conosce eclissi da 150 anni, eppure la storia della critica su quest’opera è una successione di riserve, di concessioni parziali, di sottili distinzioni. Evidente dimostrazione di come il pubblico abbia ragioni che la ragione dei musicologi non conosce.

Alla prima milanese il successo fu uno dei maggiori ottenuti da un musicista che già da tempo era una gloria nazionale, dominus assoluto della scena operistica italiana e fra i grandi protagonisti a livello mondiale. Racconta Julian Budden, nella sua monografia Le opere di Verdi (Edt Musica, 1988), che l’attesa era così febbrile da determinare speculazioni in Borsa sul prezzo dei biglietti. Il che peraltro non impedì un incredibile affollamento del teatro. Verdi ebbe più di trenta chiamate e alla fine del secondo atto gli venne consegnato uno scettro in oro tempestato di gemme.

Era il coronamento di un’impresa iniziata quasi due anni prima, nella primavera del 1870, quando il musicista – con la decisiva mediazione dell’impresario parigino Camille Du Locle – aveva infine ceduto alle insistenze del famoso egittologo francese Auguste Mariette per conto del Khedivè d’Egitto, Isma’il Pascià, che voleva un’opera nuova e in qualche modo “nazionale” da rappresentare nel teatro che aveva fatto costruire al Cairo l’anno prima. In occasione dell’inaugurazione, Verdi aveva rifiutato di scrivere un Inno, ma questa volta la commissione fu accettata. Decisivo l’apprezzamento per il “programma” scritto da Mariette, ovvero la trama già ampiamente “sceneggiata” di un’opera ambientata nell’antico Egitto, al tempo non meglio specificato “della potenza dei Faraoni”. Astronomico il compenso: 150 mila franchi depositati alla Banca Rothschild di Parigi, il quadruplo di quanto Verdi aveva ricevuto qualche anno prima per il Don Carlos (Parigi, Opéra, marzo 1867).

Verdi dirige “Aida” all’Opéra di Parigi nel 1880.

Il clamoroso successo scaligero era però anche l’inizio del “doppio binario” su cui spesso si muove ancor oggi, fra pubblico e critica, la ricezione di Aida. Una situazione ben presto colta da Verdi. Dalla soddisfazione iniziale («Questa è fra le mie delle meno cattive. Il tempo poi le darà il posto che le conviene. Per dir tutto in una parola, parmi sia un successo che riempirà il teatro») il musicista sarebbe passato al fastidio non dissimulato per le «noje infinite e disillusioni artistiche grandissime» causategli da questo lavoro. E avrebbe infine chiosato, con stizza: «Bel risultato dopo 35 anni di carriera finire Imitatore!!!».

Il riferimento non detto ma chiarissimo era a Richard Wagner. Il debutto dell’opera egizia era avvenuto poche settimane dopo la prima esecuzione di un’opera dell’autore tedesco in Italia. Si trattava di Lohengrin, rappresentato a Bologna nel novembre 1871. A una replica aveva assistito anche il bussetano, munito di partitura che annotò fittamente (e quasi mai in senso positivo). L’opera d’arte dell’avvenire (anche se è difficile definire in questo modo Lohengrin) iniziava la sua strada nel Paese del melodramma e anche se la tecnica dei leitmotive, dei temi ricorrenti, in questo dramma musicale è solo embrionale, non mancò chi osservò che un simile approccio aveva adottato anche Verdi in Aida, in particolare rendendo “musicalmente riconoscibili” con temi strumentali specifici le due protagoniste femminili, Aida e Amneris. Ma anche delineando un inedito spazio per l’orchestra, e oscillando fra i “numeri chiusi” della tradizione italiana e una più ampia concezione formale. In quest’opera, in effetti, Arie, Duetti o Terzetti (con o senza cabaletta) e Concertati a volte risuonano “all’antica”, altre volte costituiscono scene di notevole articolazione drammatica e musicale.

Una scena della versione 1913 di “Aida” all’Arena di Verona (Ennevifoto – Fondazione Arena).

La situazione fu “fotografata” dopo la prima scaligera da Filippo Filippi, il più autorevole critico musicale italiano dell’epoca, che l’opera l’aveva sentita anche al suo debutto egiziano, un mese e mezzo prima. «Non c’è persona che si occupi seriamente di arte – scrisse nella sua recensione sul giornale “La Perseveranza” – la quale non abbia trovato nell’Aida un singolare dualismo, o meglio dire antagonismo, una tendenza cioè spiccatissima ad accettare nell'opera in musica le idee, i principî, le tendenze ed anche i procedimenti scientifici della nuova scuola: negare che Verdi non ha subita l'influenza di Meyerbeer, di Gounod e di Riccardo Wagner sarebbe negare la luce del sole: d’altronde questo stesso maestro conserva un affetto immenso per il suo passato e quindi con strana singolare precipitosa transizione passa dall’uno all’altro stile». Filippi concludeva che questo stile “composito” era già presente in Don Carlos e che là gli pareva meglio risolto, mentre in Aida aveva condotto a qualche “disuguaglianza”. E non fu sufficiente la difesa – vagamente d’ufficio – del musicologo austriaco Eduard Hanslick, gran capo del movimento antiwagneriano («Nell’Aida non v’è una battuta per cui l’italiano vada debitore al tedesco») per raddrizzare le cose, almeno dal punto di vista critico.

Archiviate le contrapposizioni artistiche personali, molto vivaci all’epoca, lo stigma critico di opera “diseguale” è rimasto incollato ad Aida, oltre l’addebito francamente singolare (e infatti ben presto tramontato) di “wagnerismo”.

In realtà, al centro dell’interesse di Verdi c’era una volta di più l’elemento che da lungo tempo egli riteneva fondamentale: la “parola scenica”, che scolpisce e modella l’azione, e determina essa stessa il dramma. Le lettere ad Antonio Ghislanzoni al proposito sono illuminanti. «So bene – si legge in una di queste – ch’ella mi dirà: e il verso, la rima, la strofa? Non so che dire; ma io quando l’azione lo domanda abbandonerei subito ritmo, rima, strofa; farei dei versi sciolti per poter dire chiaro e netto tutto quello che l’azione esige. Purtroppo, per il teatro è necessario qualche volta che poeti e compositori abbiano il talento di non fare né poesia né musica».

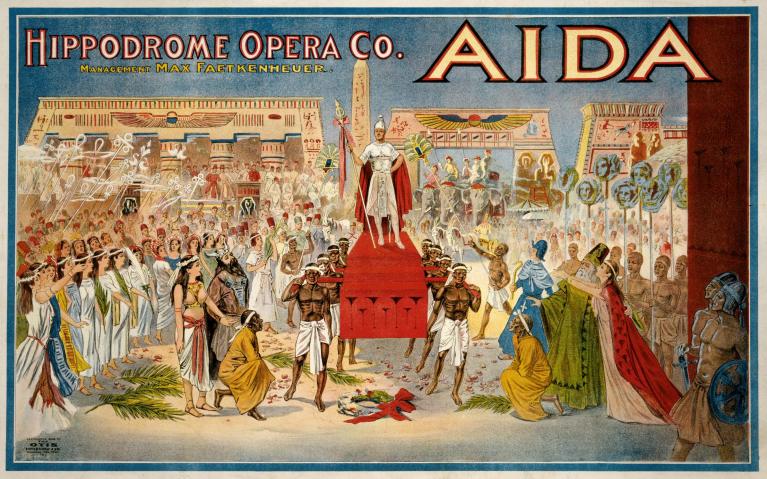

Poster pubblicitario di una rappresentazione di “Aida” a Cleveland (Ohio) nel 1908.

Forte di questa concezione, il compositore esercitò – secondo sua consolidata abitudine – un controllo ravvicinatissimo sul lavoro di Ghislanzoni, spesso stravolgendo le originarie intenzioni del librettista, ma piegando il testo all’urgenza drammaturgica che lo animava. E ugualmente impose le sue idee sull’allestimento scaligero in tutti i suoi aspetti, disegnando le “disposizioni sceniche” perché non ci fossero equivoci su come si doveva svolgere la rappresentazione. Da uomo di teatro integrale, arrivò a riconoscere che Wagner, almeno in una cosa, aveva ragione: “nascondere” l’orchestra – evitando così che lo sguardo del pubblico passasse dai frac degli strumentisti alle scene e ai costumi egizi – non era un vezzo da profeta del nuovo, ma una stringente necessità.

Aida è insomma un’opera eterogenea, che “non guarda avanti” (come dice Budden), divisa fra la magniloquenza del grand-opéra alla francese (con i suoi balli e le grandiose scene d’insieme) e l’eloquenza intima e bruciante delle storie “private” che si agitano nel contesto politico-religioso-guerresco, lo sovrastano, lo rendono “decorazione” a volte rumorosa, spesso sapida e ricca di sostanza musicale assai interessante.

Sulla scena domina il confronto fra due donne, la schiava etiope Aida e la principessa egizia Amneris, accomunate dall’amore per lo stesso uomo e costrette a un confronto per entrambe disperato e perdente, anche se in maniera diversa. Sul piano drammaturgico ed espressivo, l’autentica protagonista è la seconda, in virtù del percorso psicologico che compie dentro alla storia. L’eroina eponima è un’icona sentimentale e patetica, sempre uguale a sé stessa dall’inizio alla fine, in ogni caso ben più caratteristica del suo amato, l’eroico Radamès, che risulta in effetti sbiadito e generico (spesso lo si è osservato), anche se a lui Verdi ha riservato alcune delle pagine vocali più celebri dell’opera.

Non a caso di impianto tradizionale. Ben diverso lo spessore del fiero Amonasro, il padre di Aida, ultima “epifania” di quel vero e proprio nodo melodrammatico fondamentale spesso dipinto dal musicista nel rapporto tra padri e figli. Il re etiope – una parte tutto sommato breve – determina il precipitare della situazione nel terzo atto, che rimane il momento più alto dell’opera per la sintesi fra le ragioni drammatiche e quelle dell’espressione del sentimento, come pure per la straordinaria “pittura strumentale”, insieme cornice e atmosfera, con la quale viene tratteggiato il “notturno sul Nilo” in cui si svolge l’azione.

Quanto al finale dell’opera, la morte di Aida e Radamès (lei piuttosto misteriosamente raggiunge lui, condannato ad essere sepolto vivo per alto tradimento), una notte d’estate di molti anni fa all’Arena di Verona la sentii definire da un autorevole critico musicale, forse ironicamente o forse non del tutto, “la via italiana al Liebestod”. Rispetto al Tristan wagneriano, cui alludeva la battuta, l’unico generico collegamento consiste nella morte per amore, ma naturalmente le analogie si fermano qui. Massimo Mila aveva idee ben diverse: per lui quella scena è un tentativo di colpo grosso da parte del musicista, tentativo “non interamente riuscito”.

Un particolare della Scena del Trionfo all’Opéra Bastille, febbraio 2021 (Vincent Pontet).

Lo stesso Mila, nel libro che conclude e riunisce decenni di studi sul bussetano (L’arte di verdi, Einaudi, 1980), metteva a fuoco la questione-Aida uscendo dall’ambito storico e musicologico per entrare nel problema della messa in scena: “Scenografi e registi non hanno ancora trovato uno stile contemporaneo per la parte spettacolare e decorativa di Aida”. Vista nella prospettiva di oggi, la considerazione appare quasi una divagazione per attenuare la severità del giudizio musicologico. In realtà, qualcosa si è mosso negli ultimi tempi e specialmente di recente, secondo l’auspicio di Mila. A fianco di molte scelte conservative o semplicemente inefficaci, e in parallelo con l’enorme successo decretato a partire dal 1982 alla ricostruzione realizzata da Gianfranco de Bosio dello spettacolo del 1913 in Arena, che continua a essere proposta nell’anfiteatro romano di Verona, anche Aida è diventata oggetto di “regietheater”, non senza connotazioni politiche, con il corredo delle forti ripulse tradizionalistiche tipiche delle discussioni sull’opera nell’epoca dei social network.

L’anno scorso a febbraio è andata in scena all’Opéra Bastille di Parigi un’Aida anticolonialista (regia Lotte de Beer) ambientata alla fine del Secondo Impero (cioè all’epoca della composizione). La soluzione della scena del Trionfo era visivamente geniale: una serie di “tableau vivant” militaristi, ispirati a celebri dipinti e fotoreportage di un passato bellico più o meno recente. Niente Egitto da cartolina, niente Marce se non nella partitura verdiana. In luglio, allo Sferisterio di Macerata, la storia (regia Valentina Carrasco) è stata ambientata negli anni Venti del Novecento e costruita intorno al tema dello sfruttamento dei giacimenti petroliferi, così aggiornato il generico bellicismo della storia originale. Durante la Marcia Trionfale veniva costruito in scena un oleodotto e alla fine Aida e Radamès morivano ricoperti di petrolio.

Altrove, i tentativi di innovazione sono stati seguiti da un prudente ritorno alla tradizione. Nel 2013, per il centenario della prima rappresentazione dell’opera egizia in Arena, un gruppo teatrale innovativo come la Fura dels Baus aveva realizzato nell’anfiteatro uno spettacolo insieme futuribile e quasi distopico: la scena del Trionfo vedeva in scena aggeggi semoventi che ricordavano i mezzi militari della saga di Guerre Stellari. L’esperimento è stato ripreso per poche estati, poi sono riapparse le piramidi d’oro di Zeffirelli – regista che quest’opera l’ha realizzata in tutti gli spazi possibili, grandi e piccoli, al chiuso e all’aperto – e le colonne dipinte dell’edizione 1913. A prescindere dalle caratteristiche del linguaggio teatrale, il pubblico accorre comunque. A 150 anni dalla nascita, per Aida è un bell’indizio di universalità.