Lo spazio (s)fin(i)to

Esiste Ascoli Piceno? Ricordo di averla visitata in una esistenza che, per molti indizi, dovrei considerare precedente; quello che non ho potuto stabilire è se Ascoli Piceno esiste ora… nessun ricordo dà la certezza che qualcosa sia veramente accaduto…

Giorgio Manganelli, La favola pitagorica

Una volta io stesso avevo visto un volumetto con il mio nome in cima, ma mi trovavo alla stazione, dovevo prendere un treno che scalpitava sui binari, e non ebbi il tempo di vedere di che si trattava. In realtà, so che non si tratta di un caso di omonimia – che sposterebbe il problema, ma non lo risolverebbe – ma di un caso di pseudonimia quadratica, che, come tutti sanno, consiste di usare uno pseudonimo identico al nome autentico. In questo caso, il nome resta falso e sviante, oltre che protettivo, sebbene sia autentico e inoppugnabile.

Giorgio Manganelli, La notte

Per una volta ha ragione lo strillo in controcopertina. Davvero è «il romanzo autobiografico di una generazione» – una generazione che è anche la mia – Un amore dell’altro mondo: opera terza di Tommaso Pincio che definitivamente lo impose all’attenzione, nel 2002, come lo scrittore più estraneo alla nostra tradizione (il protagonista del romanzo ha un nome parlante, «Homer Alienson») ma che, proprio per questo, aveva tutte le carte in regola per rinnovarla. Questo effetto di alienazione lo spiega bene, Pincio, nella nota da lui posta in coda alla riedizione – uscita qualche tempo fa da Stile Libero – di questo libro risalente a ormai più d’un decennio fa. Un libro che racconta la biografia di «un individuo alle soglie della mezza età» che «matura la strana convinzione di non essere una persona reale» (il cenno all’età del personaggio di Homer sincronizza al 2014 – Pincio ha compiuto cinquant’anni l’anno scorso – l’autobiografia che comprende, ora, anche il ricordo di questo e degli altri suoi libri di quegli anni…).

L’uso di materiali culturali dati, se non sdati (in questo caso la biografia di Kurt Cobain, le trame dei film di fantascienza anni Cinquanta ma anche gli incubi di Philip K. Dick), è una costante nella narrativa di Pincio: il lettore ha così «la sensazione di inoltrarsi in un territorio già noto, in un libro già scritto». Regime consueto, questo, alla narrativa postmodernista nei cui canoni s’è formato, Pincio, come scrittore. Ma a questo «sentirsi a casa» – e qui sta la sua specificità, la formazione di compromesso che egli incarna – riesce sempre ad associare una sensazione quasi opposta. «L’estraneità», appunto. Il puzzle comprende infatti dettagli incongrui, differenze talora quasi impercettibili, ma proprio per questo non meno che cruciali. Sicché alla lettera perturbante, un-heimlich, è l’effetto di questo sentirsi a casa – ma in una casa estranea.

Quando tre anni fa Pincio raccontò la sua autobiografia-come-lettore, nel magnifico Hotel a zero stelle edito nella «Contromano» di Laterza, non a caso impiegò una falsariga non meno che topica come quella dell’edificio, sì; ma non lo fece modellando la struttura del libro sulla propria abitazione, bensì appunto su quella di un albergo immaginario (ispirato a quello mitico, a Kabul, di Alighiero Boetti). Esemplare il funzionamento del romanzo precedente di Pincio, Lo spazio sfinito, tutto basato su imprecisioni, sfalsamenti, scambi di persona; quello successivo avrà per titolo addirittura La ragazza che non era lei.

Lo scambio simbolico su cui si fondano tutti gli altri – l’atto auto-fondativo dell’avventura letteraria di Pincio – è naturalmente il suo stesso nome. Scegliere di chiamarsi con un nome esibitamente finto, ricalcato su quello di un grande maestro postmodernista, Thomas Pynchon, ma anche su quello di un colle della città in cui è nato e vive questo suo clone imperfetto, il Pincio a Roma, non era solo una provocazione (come, anche con impazienza, venne presa ai suoi esordi) ma intendeva alludere allo spostamento rappresentato dalla scelta di farsi scrittore di un giovane appassionato d’arte, già pittore fallito e gallerista apprezzato. La parola al posto dell’immagine, il nome finto al posto di quello vero, l’invenzione della realtà al posto della sua supposta copia.

Riguardo al rapporto con “la realtà” della propria scrittura, i disclaimer posti in controfrontespizio ai propri libri dai narratori contemporanei (come rilevò tempo fa Daniele Giglioli) sono divenuti ormai un vero sotto-genere letterario: e di questo genere Pincio è il maestro riconosciuto. In quello di Un amore dell’altro mondo si legge: «nomi, fatti e luoghi di questo romanzo sono soltanto simulacri di persone ed eventi del mondo reale. La verità biografica non esiste, diceva un indagatore del pensiero, e quand’anche esistesse non sapremmo che farcene» (la citazione proviene da una lettera di Freud a Stefan Zweig – lo scrittore celebre per le sue biografie, che gli si era rivolto per scrivere anche la sua – che suona: «Chi diventa biografo si obbliga alla menzogna, all’occultamento, all’ipocrisia, all’abbellimento, e perfino alla dissimulazione della propria incomprensione, perché non si può avere la verità biografica». «In assoluto non è che una banale verità ma», mi dice Pincio, «in bocca a Freud diventa un lapsus non da poco, e dunque tutt’altro che ovvia»).

Aveva scritto in Hotel a zero stelle, Pincio: «Darsi un nome nuovo è un atto di ribellione. Significa ribellarsi contro quel minimo denominatore che ci assegna un posto nella società, rendendoci riconoscibili: individuabili prima ancora che veri individui». Scrivere il proprio nome, si può anzi sostenere, è la prima scrittura: o l’“archi-scrittura”, direbbe Jacques Derrida. Proseguiva Pincio: ogni «scrittura, anche quella più retriva e reazionaria, è un atto sedizioso. Lo è perché ogni qualvolta una persona si pone al cospetto di un foglio o di una tastiera con il proposito di raccontare è come se dicesse: “Io non sono un io. Non sono un pidocchioso mattoncino dell’ordine costituito. Non sono un individuo individuabile”». Si potrebbe obiettare che «molti sono gli scrittori che non fanno che parlare di sé» (lo si potrebbe obiettare anzitutto allo stesso Pincio, che queste righe scrive in un libro nel quale in effetti parrebbe non fare altro…), ma è un’illusione ottica: in quanto «la scrittura ha una peculiarità che la immunizza dalle più sfrenate forme di egotismo: l’inconsistenza. Non ha corpo né materia».

Diceva Kafka, in una celebre lettera a Milena, che scrivendo si entra in «relazione con i fantasmi: non solo il fantasma del destinatario, ma anche il proprio, che emerge tra le righe della lettera che si va scrivendo… I baci scritti non giungono mai a destinazione, se li bevono lungo la strada questi fantasmi». Pare parafrasare questo Kafka appunto Derrida, quando nella celebre «comunicazione» del ’71 dal titolo Firma evento contesto sostiene che la scrittura «è in primo luogo l’assenza del destinatario. Si scrive per comunicare qualcosa a degli assenti»; non meno assoluta è però «l’assenza dell’emittente, del locutore dal marchio che egli abbandona, che si stacca da lui e continua a produrre degli effetti al di là della sua presenza e dell’attualità presente del suo voler dire, cioè al di là della sua vita stessa»: assenza che «appartiene alla struttura di ogni scrittura». E riprende appunto Kafka, Pincio, quando conclude così il suo ragionamento sullo pseudonimo, in Hotel a zero stelle: «Tra il rumore muto impresso nei libri di Kafka e l’individuo in carne e ossa che Kafka era in vita ci corre un abisso che nessun nome potrà mai colmare. Non c’è scampo, scrivendo si diventa fantasmi». Perché «la voce dello scrittore è di fatto un vuoto, una cavità morta che prende vita soltanto nei pensieri altrui, nella mente di chi leggerà, assumendo pertanto forme sempre diverse e persino talvolta in contrasto tra loro, forme che possono significare al contempo speranza e terrore, consolazione e angoscia».

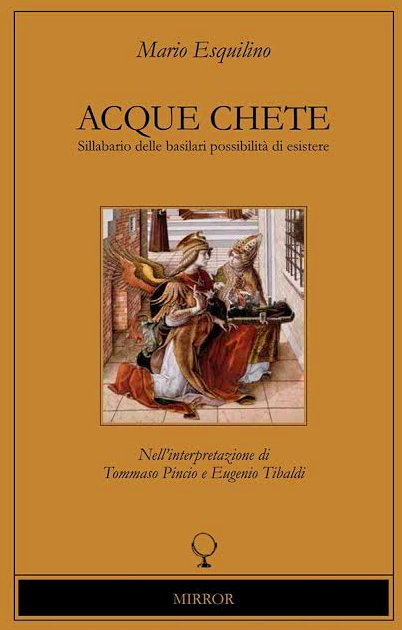

La provocazione più recente di questo trickster tanto quieto che implacabile che risponde al nome di «Tommaso Pincio» (letteralmente implacabile nello smontare i più irriflessi idola tribus della letteratura contemporanea) ha appunto a che fare col concetto, per lui evidentemente non meno che cruciale, di verità biografica. Già a prenderlo in mano, Acque chete, denuncia la sua natura di oggetto finto (che è, spiegano i teorici degli speech acts, qualcosa di molto diverso dal falso: poiché non simula il vero al punto di volerci ingannare, bensì viceversa ostenta le proprie sfalsature e incogruità) o, diciamo, posticcio. L’elegante veste grafica ricorda infatti, ma solo alla lontana (e capovolta come appunto in uno specchio), quella di un libro Adelphi; la sigla editoriale, «Mirror», è in ogni caso inesistente; il libro, naturalmente, fuori commercio. Si tratta in realtà di un libro d’artista, realizzato con la complicità di Eugenio Tibaldi, ma in forma assai diversa da quella tradizionale, e piuttosto convenzionale, del genere. Anziché scrivere un testo più o meno critico sul lavoro dell’artista committente Pincio imbastisce infatti un racconto, o meglio (visto che afferma di detestare il genere) un non-racconto: che della forma narrativa, per la verità, mantiene un solo aspetto: l’invenzione di un personaggio. Colui cioè che firma il libro (del quale Pincio si presenta come mero curatore e traduttore), «Mario Esquilino».

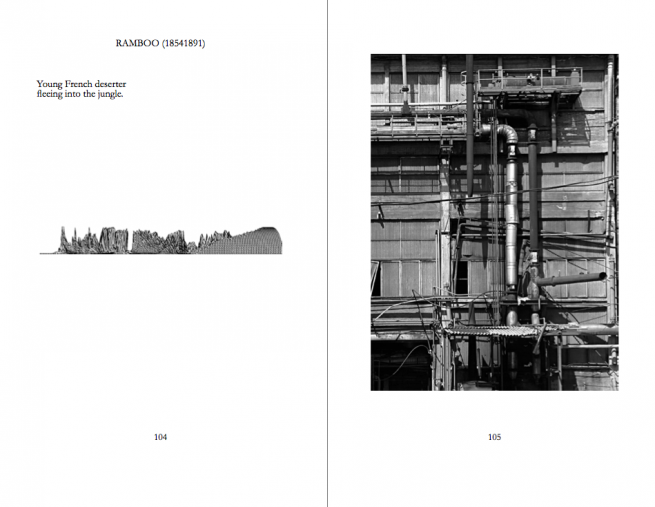

Nome posticcio se ce n’è uno; finto – diciamo – al quadrato: in quanto ovviamente ricalcato su quello dello stesso «Tommaso Pincio». Del poeta «Esquilino», manco fosse un oscuro lirico di qualche età arcaica, resta in effetti solo un corpus di versi in inglese: ventidue haiku dedicati a celebri biografie, ciascuno intitolato (come spiega Pincio nel commentare i “suoi” testi) con «una sorta di traslitterazione storpiata del nome del personaggio evocato» (Dante Alighieri diventa «Daenti Oleegh Yeary», Freud «Phroyd», Landolfi «Laend Old Phee»). Una storpiatura, una deformazione, uno pseudonimo. Di queste vite esemplari, nel breve giro della forma-contrainte, si ricorda solo un dettaglio. Così come, sosteneva l’inevitabile nume tutelare del progetto, Borges, succede ai personaggi della Commedia che tutta la loro esistenza racchiudono compressa nell’aleph di un solo istante decisivo: quello che di loro eterna nei suoi versi Dante. Un istante o piuttosto – declina a suo modo il medesimo concetto, più modestamente, Pincio – una piega mitopoietica: «la quintessenza della narrativa». Un dettaglio in apparenza incongruo, una «possibilità di esistere» che si sostituisce alla «verità biografica» e che accosta la narrativa (una narrativa intesa come finzione, Ficcion, certo) alla poesia: se è vero che, sostiene «Esquilino», «il vero poeta» si riconosce «nella sua abilità di discernere, nel folto arabesco che è la vita di ogni individuo, la voluta primaria, quella su cui si modellano tutte le altre». E dunque «Dante Alighieri e Daenty Oleegh Yeary sono diversi e interscambiabili, perché entrambi esprimono, seppure in termini diversi, un’identica possibilità di esistere». Di «Maakz» (Karl Marx) si dice per esempio: «Galantuomo tedesco / che non apprende l’inglese a dovere / malgrado il lungo tempo / trascorso a Londra / usando pseudonimi / nell’affittare case o appartamenti».

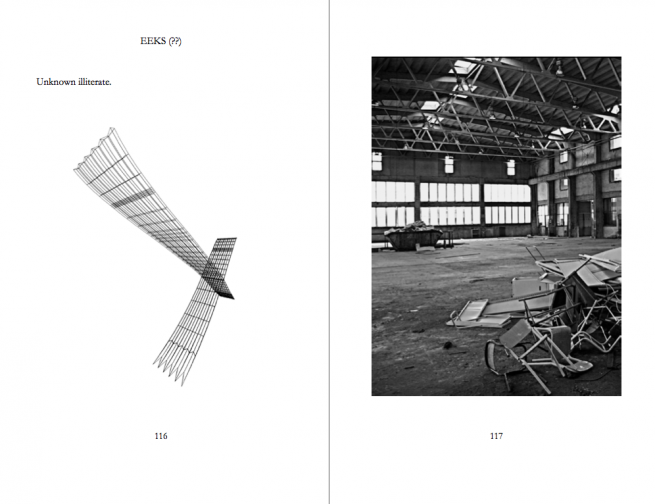

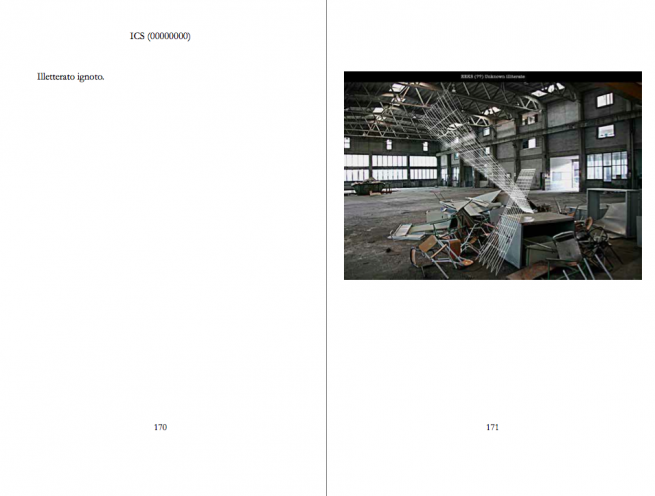

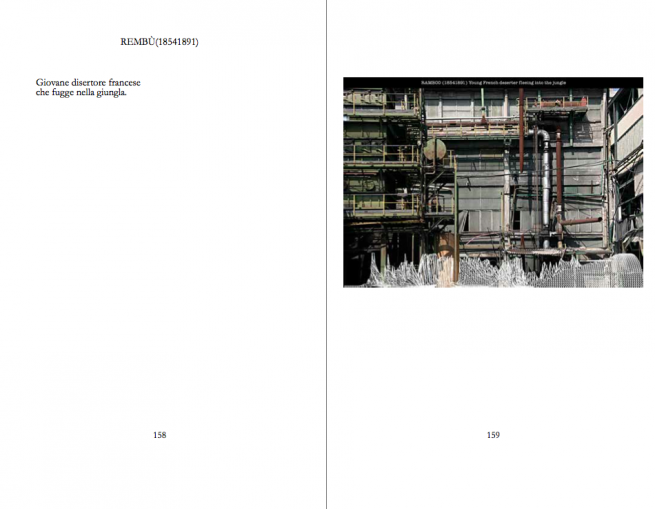

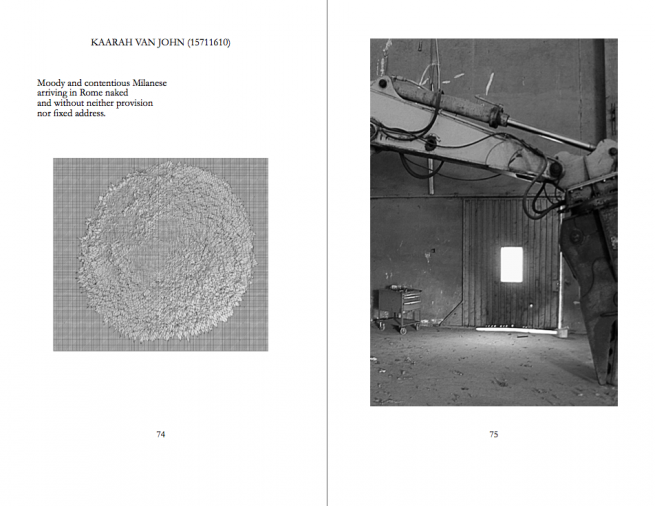

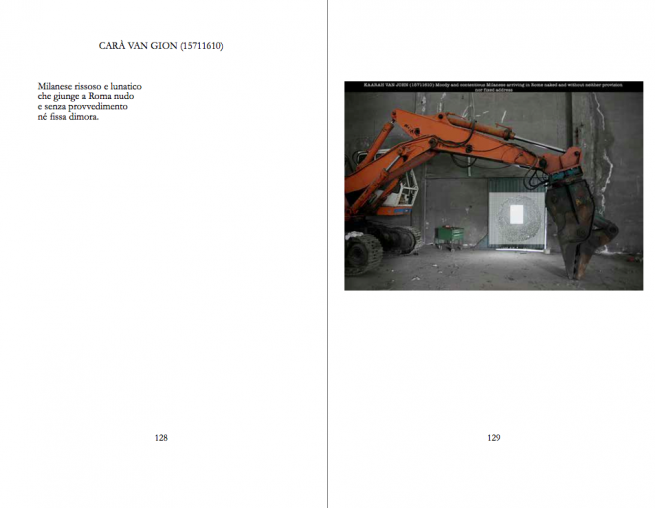

Le immagini di Tibaldi, che si affiancano di volta in volta agli haiku di «Esquilino», interpretano in modo similmente “spettrale” la “verità” storica non di personaggi bensì di luoghi. Un lavoro, scrive Pincio, che «consisteva proprio nello scovare luoghi abbandonati o nascosti o reietti, al fine di dare (o magari restituire) a quegli stessi litighi una dignità, la storia che avevano perduto o che non era mai stata narrata». Per dirla con un cultore di “pieghe” quale Gilles Deleuze, questi luoghi sono dunque a loro volta “personaggi concettuali”: in quanto diversamente simbolici di un vissuto collettivo che nel tempo ha subito trasformazioni radicali. Due luoghi della città di Ascoli Piceno (committente dell’opera, alla stessa stregua del Castello di Fosdinovo che aveva ospitato Pincio in una sua residenza: cornice ideale del non-racconto non tanto per le risapute armoniche “gotiche”, e dunque alla lettera spettrali, quanto per la più o meno mitobiografica memoria, che vi si conserva, di una “residenza” di Dante, che dei Malaspina sarebbe stato ospite nel 1306…), due siti di “archeologia industriale” come la SGL Carbon e le cartiere Mondadori. Come mi ha spiegato Tibaldi, il primo passo dell’opera è consistito nell’invio di queste fotografie a Pincio, che per tutta risposta gli ha mandato le poesie di «Esquilino». Allora l’artista ha messo mano a disegni al tratto che “interpretassero” quei personaggi, sottoponendoli però a un software di disegno architettonico che li ha ulteriormente straniati, rendendoli perfettamente astratti («una specie di firma, in pratica» – scrive Pincio –: «una firma contiene in sé tanto la rappresentazione dell’identità, il nome, quanto quella del preciso momento in cui l’identità si manifesta»).

Nelle prime pagine del libro troviamo così affiancati, separati gli uni dagli altri, i versi inglesi, il disegno elaborato dal programma informatico, e l’immagine di partenza (cioè la fotografia del luogo). Questi elementi vengono poi sovrapposti, alla lettera sovrimpressi l’uno all’altro, nella seconda parte del libro: che comprende alle pagine pari la “traduzione” italiana di Pincio e – come suo “testo a fronte”, alle pagine dispari – l’insieme iconico così realizzato da Tibaldi. Così (scrive Tibaldi) quei luoghi abbandonati «magicamente diventano il luogo in cui quelle vite o meglio la mia interpretazione di quella singola vita può rimanere sospesa e trovare una sua dimensione». Luoghi ispirati insomma – per dirla con un tipo, Alberto Savinio, che se la cavava abbastanza sia con le immagini che con le parole – da presenze spettrali: sospese in una dimensione, alla lettera, metafisica. Uno spazio finto è quello così costruito. Che, seppure per via artificiale, ridà vita e dignità – cioè una storia – a luoghi estinti: deprivati di storia.

Al termine di questo «intricato gioco di specchi» si finisce per sospettare che il fantomatico poeta evocato da Pincio non abbia voluto far altro che mostrarci come «la piega sia una»: un archetipo segreto il quale fa sì che «le vite si pieghino tutte allo stesso modo». E, se così stanno le cose, bisognerà dar ragione al disclaimer dell’ultimo romanzo pubblicato da Pincio, Cinacittà (testo forse più finto di quanto si potesse pensare nel 2008…): «la realtà non è di questo mondo».

Tommaso Pincio, Un amore dell’altro mondo, (Einaudi Stile Libero); «Mario Esquilino», Acque chete. Sillabario delle basilari possibilità di esistere, nell’interpretazione di Tommaso Pincio e Eugenio Tibaldi, «Mirror», pp. 201, s.i.p.

Una versione più breve di questo articolo è uscita – col titolo Pincio, le finzioni dell’autore che non era lui – il 19 luglio su «Tuttolibri».

Oggi alle 21, alla Pinetina del Centro Allende a La Spezia, Andrea Cortellessa e Tommaso Pincio interverranno al festival Lo spazio inventato, a cura di Castello in Movimento.