L'uomo dietro lo studioso / Claude Lévi-Strauss, lettere ai genitori

C’è un passaggio del capitolo “Come si diventa etnologi” in Tristi tropici (1955), che quando l’ho letto mi è rimasto molto impresso (perché mi sembrava riguardasse anche me). Scrive Lévi-Strauss che nel 1928, quando lui aveva vent’anni, esistevano due razze di studenti universitari: quelli di medicina e diritto da una parte, e quelli delle discipline letterarie e scientifiche dall’altra. I primi, spesso di destra, vivevano pienamente la giovinezza in modo “chiassoso, a volte aggressivo”, vitalistico e tutto votato al divertimento (la goliardia identifica molto bene questa categoria di studenti), consapevoli com’erano che grazie ai loro studi, di lì a poco, sarebbero entrati nella società con una precisa funzione. Gli altri, viceversa, spesso di sinistra, erano “adolescenti prematuramente invecchiati, discreti, riservati”, che tentavano invece di imitare gli adulti; ma questo era paradossalmente legato al fatto che scegliendo quegli studi “non dicevano addio all’universo infantile: si applicavano piuttosto a rimanerci”; essendo l’insegnamento e la ricerca le sole possibilità di restare a scuola, continuare a studiare, e così protrarre la condizione di studente. Dunque, da una parte c’erano quelli delle professioni, dall’altra quelli dell’insegnamento e della ricerca (qualcosa tra la “missione” e il “rifugio”, o entrambe le cose a un tempo). A separarli, le rispettive posizioni rispetto alla società: integrati i primi, esterni i secondi (con la loro “inclinazione quasi monacale” allo studio). L’etnologo, secondo Lévi-Strauss, sarebbe il caso estremo di questa seconda tipologia: vivendo “una specie di disancoramento cronico”, rimane esterno a ogni gruppo sociale, compreso il suo, e non si sente a casa in nessun posto. Distinzione tipologica che a quasi un secolo di distanza mi sembra ancora valida.

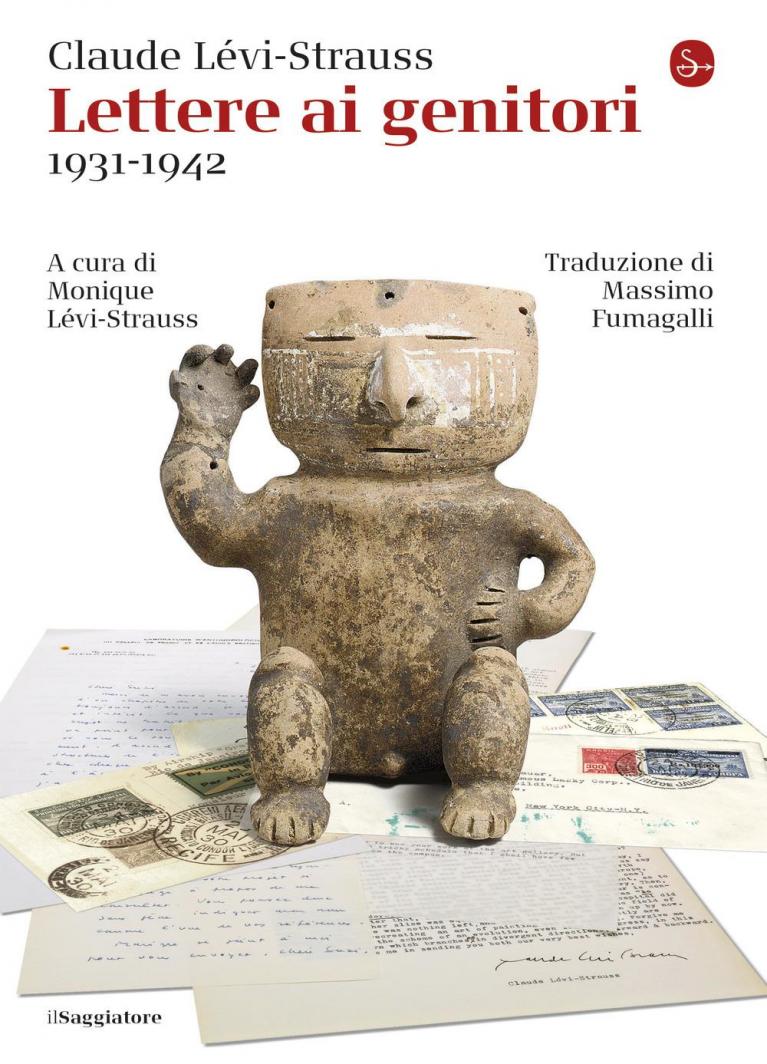

Questo passaggio mi è tornato in mente leggendo le Lettere ai genitori di Claude Lévi-Strauss (Il Saggiatore, 2018, trad. Massimo Fumagalli), da poco uscito in libreria, perché in qualche modo ne è il prologo naturale. La prima sezione del libro è infatti costituita dalle lettere scritte ai genitori tra il 1931 e il 1933. La seconda contiene invece la cinquantina di lettere spedite loro tra il 1941 e il 1942 dall’esilio di New York. Le lettere del 1941 sono precedute da un’introduzione del 2001, che un’ultranovantenne Lévi-Strauss aveva scritto, assieme all’apparato di note, in vista di una loro pubblicazione dopo la propria morte. Poi, al momento di donare l’archivio di famiglia alla BnF, trovò anche quelle del 1942, che annotò a margine e aggiunse alle altre. Quelle scritte tra il 1931 e il 1933 furono invece da lui scartate e rimasero a casa.

Partiamo dunque dalle “Lettere dell’anteguerra”, quelle che Monique ha deciso di pubblicare per far conoscere “l’uomo che si nascondeva dietro lo studioso”, nonostante fossero state scartate dal marito, perché troppo personali e senza attinenza con la propria opera. Precedute da una ricca sezione iconografica, con bellissime foto da album di famiglia, bisogna dire che queste lettere consentono uno sguardo ravvicinato, intimo, e potremmo dire anche etnografico sul grande antropologo. Benissimo ha dunque fatto la moglie a pubblicarle. Esse colmano inoltre un buco nella sua biografia, riferendosi al periodo di cui non si racconta in Tristi Tropici (il suo capolavoro letterario, in gran parte autobiografico), cioè quello tra l’abilitazione all’insegnamento e la proposta, nell’autunno del 1934, ad andare a insegnare sociologia in Brasile (dove ebbe la sua prima (e unica) esperienza etnografica sul campo tra gli indiani Nambikwara, sua iniziazione da etnologo). Siamo quindi nel periodo in cui la sua vita non ha ancora subìto la svolta, e le esperienze sono comuni a quelle di molti giovani francesi della sua generazione. Anche se, come detto, una direzione a dire il vero Lévi-Strauss l’aveva già presa, passando qualche anno prima dagli studi di diritto a quelli di filosofia.

Le prime 51 lettere, dall’ottobre 1931 al febbraio 1932, sono spedite da una caserma di Strasburgo durante il servizio militare nel 158° regimento di fanteria. È la prima volta che il ventitreenne Lévi-Strauss esce da casa. Figlio unico, molto amato e vezzeggiato da genitori che ripongono in lui molte speranze, scrive loro ogni due giorni lettere affettuose. Anche perché pare che loro vogliano essere di continuo rassicurati sul suo stato di salute. Soprattutto la madre, che vuole sapere tutto della sua vita quotidiana, sin nei minimi dettagli (secondo lo stereotipo della yiddish mame). I genitori di Claude discendevano entrambi dall’agiata borghesia ebraica di origine alsaziana (quasi tutta residente nel XVI arrondissement di Parigi), ed erano tra loro cugini di secondo grado (l’endogamia, spesso motivata da ragioni economiche, era frequente in questo microcosmo del franco-giudaismo assimilato). Suo nonno materno era il rabbino di Versailles (nella cui casa, come raccontato in Tristi tropici, aveva trascorso da bambino gli anni della grande guerra), mentre nella famiglia del padre c’erano stati parecchi artisti, tra cui spicca per importanza il bisnonno paterno Leo Strauss (direttore d’orchestra dei balli alla corte di Louis Philippe, fu un importante compositore di musica da ballo, e ospitò Napoleone III nella propria villa a Vichy). Il padre Raymond era un pittore rimasto impermeabile alle avanguardie, specializzato in ritratti, che con l’affermarsi della fotografia aveva visto calare drasticamente le commissioni.

A questo si era aggiunto nel 1931 il fallimento del ricco zio Jean, da qualche anno unico sostegno economico della famiglia. Sicché, la comunicazione con i genitori del giovane Lévi-Strauss, è sia tesa a rassicurarli, sia preoccupata per la salute cagionevole del padre e per le condizioni economiche famigliari. Per questo cerca di spingere il padre a convertirsi alla fotografia, di cui sono entrambi appassionati. E varie sono le lettere in cui gli dispensa suggerimenti su come fare i ritratti fotografici, o insiste sulla necessità di considerare nuove forme d’arte, come per esempio il cinema: “Vi sono senz’altro cose interessanti da fare, e a mio avviso la pittura non può più esistere in quanto disciplina indipendente, ma solo associata ad altri modi di espressione: architettura, cinema ecc.” (lettera # 23, 29 Novembre 1931). Con la madre, bella donna, dotatissima per il canto, e cuoca eccellente, prevalgono invece le questioni riguardanti il corpo: la qualità del rancio, i menu dettagliati dei pasti consumati in libera uscita, gli apprezzamenti per il Butterkuchen (tipico dolce alsaziano che lei gli spedisce regolarmente), le rassicurazioni sul fatto di coprirsi abbastanza (“Ma sì mamma, gli abiti militari sono caldissimi…”).

In una lettera del novembre 1931 risponde alle sue domande con una lista che comprende com’è fatto il cuscino, la forma del letto in cui dorme, il tipo di pavimento della camerata, e soprattutto la disposizione dei gabinetti (di cui fornisce persino uno schemino esplicativo); causa quest’ultima della costipazione che lo affligge nel primo periodo in caserma. Impariamo così che i gabinetti nelle caserme francesi dell’epoca erano disposti per quattro attorno a varie colonne in uno spazio completamente aperto; “…Qui non si è mai soli, nemmeno al gabinetto!”, e ancora: “Ciò che mi dà più pena è la totale assenza di solitudine” (Lettera # 4, ottobre, 1931). Affitta quindi una stanza in città per trascorrere le libere uscite in solitudine, dedicarsi alla lettura, e scrivere articoli per L’Étudiant socialiste (rivista degli studenti socialisti belgi, cui Lévi-Strauss collaborava sin dai tempi del liceo). Le letture (tra cui Freud), i film visti al cinema, le opere d’arte e i monumenti visitati a Strasburgo, sono tra gli argomenti principali di queste lettere. E vale la pena ricordare un’intervista di Lévi-Strauss dove dice che i suoi genitori affiancavano alla non religiosità “una tendenza caratteristica di molte famiglie ebree: il culto e la religione della cultura”. E se gli ebrei sono il popolo del libro, lui era cresciuto in una “famiglia del libro”, dove “i valori della cultura erano predominanti… ed era questo a essere sacro” (Intervista a Viktor Malka, citata in Lévi-Strauss, Emmanuelle Loyer, Flammarion 2015).

Ecco l’humus da cui Lévi-Strauss sostiene essere uscito, come “pericoloso prodotto di una civiltà raffinata” (Lettera # 26, dicembre 1931). Il che, com’è stato notato dalla sua biografa Emmanuelle Loyer, fa parte di una tendenza più generale degli ebrei franco-alsaziani nella Terza Repubblica, a rifondare la propria identità sostituendo il culto religioso con la cultura e le arti. Se i suoi genitori continuavano ciononostante a praticare i rituali religiosi (Claude era circonciso e aveva fatto la Bar-mitzvah), era soltanto per non dispiacere ai rispettivi suoceri. E Lévi-Strauss racconta divertito in Tristi tropici di quando da piccolo, a Versailles, mangiava i panini al prosciutto preparategli dalla mamma nascosto dietro a delle statue in giardino, per non farsi vedere dal nonno rabbino. Altra costante di queste lettere è il continuo riferimento all’estesissima rete di parenti, cugini, zie, zii, e soprattutto prozie, sparsi un po’ ovunque, sempre pronti ad aiutarsi e sostenersi in caso di bisogno. Poi c’è la vita militare, descritta con la minuzia di un etnografo in germe. All’inizio la giovane recluta sembra entusiasta della novità, che prende con spirito d’avventura; poi, col passar del tempo, prendono sempre più spazio le tribolazioni quotidiane, le riflessioni sull’insensatezza militare (le esercitazioni notturne, le marce a piedi eccetera), e soprattutto la noia: “Ecco tutto quello che posso raccontarvi di un’esistenza che comincia fastidiosamente a delinearsi non più come un’esperienza curiosa e provvisoria, bensì come qualcosa di terribilmente definitivo! Ciò che mi irrita maggiormente è questo stato continuo di ozio, questa agitazione vana! Ci si augurerebbe quasi lo scoppio della guerra per dare una giustificazione alla nostra presenza qui! Esagero, ma non così tanto.” (Lettera # 15 del novembre 1931).

E tuttavia, il tono delle lettere è sempre leggero; come se cercasse, oltre a rassicurarli, di intrattenere e divertire i genitori. Come per esempio quando racconta che per spirito di emulazione ha fumato due sigarette, il fumo gli ha fatto girare la testa, e da praticamente ubriaco ha fatto il più bel tiro della sua vita in un’esercitazione con quattro proiettili su cinque a bersaglio (Lettera # 19, 19 novembre 1931). Che ricorda il racconto di quando, l’anno precedente, la sera prima dell’esame di abilitazione all’insegnamento, un amico di famiglia gli aveva dato una fiala contenente non si sa quale droga, assicurandogli che bevendola la sua lezione sarebbe stata brillantissima. L’aveva quindi bevuta e si era sentito così male che aveva passato le ore precedenti all’esame sdraiato su due sedie con il mal di mare; poi, una volta entrato in aula, con la faccia stravolta, aveva tenuto una lezione brillantissima, di cui però non ricordava più nulla (Da vicino e da lontano, conversazione con Didier Eribon, Rizzoli 1988). Questo racconto è esemplare del tono umoristico e leggero (non privo di un particolare senso del comico, i films di Buster Keaton erano peraltro tra i suoi preferiti) con cui Lévi-Strauss racconta alcuni episodi della sua vita, soprattutto quelli decisivi. È una certa tonalità volutamente priva di pathos, uno stile particolare, che ritroviamo anche nella testimonianza che di lui dà Simone de Beauvoir: “Mi intimidiva la sua aria impassibile, ma sapeva giocarci abilmente, e lo trovai molto divertente quando, con voce neutra e viso smorto, espose all’auditorio la follia delle passioni…”(citato in Da vicino e da lontano).

Finito il militare, dal settembre del 1932 gli viene affidato l’insegnamento di filosofia in un liceo di Mont-de-Marsan, un paesino della regione delle Lande, nel sud ovest della Francia. Si è appena sposato con la prima moglie, Dina Dreyfus, una giovane ebrea romana che assieme alla famiglia aveva lasciato l’Italia dopo la marcia su Roma. Anche lei professoressa di filosofia, Mont-de-Marsan è sia il loro primo incarico d’insegnamento che il loro viaggio di nozze. Giovane coppia di sposini, intellettuali e militanti socialisti, fanno un po’ pensare ai protagonisti di Le cose di Perec; però trent’anni prima, e in un ambiente di provincia francese da Madame Bovary, dove l’esuberanza della moglie è oggetto di pettegolezzi, ed entrambi, in quanto forestieri, sono osservati speciali, “…che rivelazione sulla vita di provincia! Conoscono i nostri gesti più infimi, l’acquisto alla fiera delle piccole ghette, per esempio!” (Lettera #21, fine 1932). Sono queste comunque lettere in cui si respira contentezza, con gite in bicicletta da innamorati, passeggiate a raccogliere funghi, e si sente tutto l’amore per la natura di Lévi-Strauss nelle sue descrizioni di quella magnifica campagna; poi resoconti di scorpacciate e lauti pasti a base di fois gras e altre prelibatezze (e qui la descrizione dei menu alla madre raggiunge l’apoteosi, sicché queste lettere sono anche un ottimo libro di ricette). L’insegnamento viene intrapreso con entusiasmo; nonostante gli allievi abbiano “l’aria idiota” e non studino. Molto più tardi, nel 1984, alcuni dei suoi allievi di allora (che fortunatamente non avranno potuto leggere queste lettere per motivi di età), ricordavano invece il loro professore con molto affetto, e ne elogiavano la “coscienza professionale”.

È in questo periodo che si fa mandare dai genitori l’opera completa di Dickens; legge Viaggio al termine della notte, che recensisce con toni entusiastici per la rivista “L’etudiant socialiste”. Anche qui non mancano i toni scherzosi, “Ho – ancora una volta – cercato di comprendere la teoria di Einstein, che rientrava nel programma… Alla fine lo spiegherò bluffando…” (Lettera # 31, dicembre 1932), o come quando racconta di avere tenuto un discorso in stato di ubriachezza al convegno regionale del partito socialista. A volte si mostra insofferente alla pretesa dei genitori di avere sue notizie ogni due giorni, e al loro agitarsi appena non ne ricevono (sono 97 le lettere da Mont-de-Marsan, tra il 22 settembre 1932 e il giugno 1933): “Cari tutti e due, non ho assolutamente nulla da raccontarvi.” (Lettera # 45, gennaio 1933), o “Non vi scrivo i minuti dettagli della vita quotidiana perché già li scrivo a Dina [da poco trasferita a insegnare altrove], e due volte è troppo!” (Lettera # 91, giugno 1933). Poi, come successo durante il servizio militare l’anno precedente, anche qui dopo un po’ subentra la noia (che sia questa la vera molla che fa scattare l’attrazione per l’Altro e l’Altrove?). A convogliare i suoi entusiasmi ed energie è ora più che altro la militanza nel partito socialista locale, che mese dopo mese si fa sempre più intensa, fino alla decisione di candidarsi alle elezioni cantonali. Ma un incidente automobilistico, raccontato in una lettera, fa sì che Lévi-Strauss non diventerà un politico. Appena comprata un’automobile per andare in giro a far comizi, al primo viaggio assieme a sua moglie e all’amico d’infanzia Pierre Dreyfuss, scoppia una gomma, l’auto sbanda, e finiscono in un fosso. I tre se la cavano con solo qualche ammaccatura, però lì inizia e lì finisce la sua campagna elettorale, e con essa la sua carriera politica. Col passar del tempo Claude è sempre più preoccupato per le condizioni economiche dei genitori, e nelle lettere di continuo li rassicura sul suo avvenire e sulla propria carriera. Alla fine, è come se in questi due anni, dal 1931 al 1933, il rapporto con loro avesse subito un ribaltamento di ruoli, che si accompagna a una sua maturazione repentina, con l’uscita da casa, il matrimonio, l’inizio della professione (il tutto nel giro di soli due anni). Questa cosa traspare anche dalle foto all’inizio del libro, dove si vede Lévi-Strauss bambino, grazioso e sorridente; poi adolescente occhialuto, con una faccia seria e trasognata da intellettuale; infine assieme alla moglie, grave e serioso, in una foto del 1932, dove improvvisamente dimostra quarant’anni (mentre ne ha soltanto ventiquattro).

Con un salto di otto anni, nella seconda parte del libro si passa alle lettere spedite ai genitori dall’esilio americano. In mezzo c’era stata la permanenza in Brasile di circa cinque anni, e il compimento della propria vocazione di antropologo, raccontato in Tristi Tropici. Oltre a una breve parentesi al fronte da soldato richiamato alle armi, lungo la linea Maginot, alla frontiera Lussemburghese (dove un pomeriggio, contemplando un campo di soffioni, ebbe l’illuminazione sul concetto di struttura). Nel frattempo si è separato dalla moglie Dina, sua sodale nelle spedizioni etnografiche nella foresta amazzonica. E grazie a un articolo sugli indiani Bororo pubblicato nel “Journal des Americanistes” si è guadagnato la stima di antropologi come Robert Lowie e del suo futuro caro amico e mentore Alfred Metraux. Sono loro, oltre alla zia materna Aline Caro-Delvaille (vedova del pittore Henry Caro-Delavaille, espatriato negli Stati Uniti dopo la prima guerra mondiale), a darsi da fare perché Lévi-Strauss possa beneficiare del piano di salvataggio degli intellettuali ebrei in fuga dall’Europa, istituito dalla fondazione Rockfeller. Per cui viene cooptato a insegnare alla New School for Social Research di New York. Sono passati due anni dal ritorno dal Brasile, nel 1939, e già riparte per l’America. Questa volta però è un esilio forzato, per sfuggire alle persecuzioni naziste. Nonostante le premesse, sarà un periodo felice, e soprattutto fondamentale per la sua carriera di antropologo. È infatti nel periodo newyorkese che nasce e matura l’ipotesi strutturalista, grazie al modello fornitogli dalle teorie linguistiche di Roman Jakobson (anche lui in esilio a New York), di cui segue le lezioni alla New School (Lettera del settembre 1942). Sono anni di alacre lavoro, in cui scrive in inglese la sua sola monografia etnografica, sugli indiani Nambikwara, e imposta l’opera che gli darà la prima notorietà internazionale come antropologo, Le strutture elementari della parentela; cui proprio a New York cerca di dare (non riuscendoci) una formalizzazione matematica.

Lavoro così meticoloso e sistematico, che gli provoca anche crisi di rigetto, “…ne ho fin sopra i capelli di questi indiani con i quali ho tanto vissuto, che mi trascino dietro da così tanto tempo e dei quali ho così tanto parlato!”, e ancora “ spero di terminare lo studio sui sistemi di parentela, terribilmente difficile e privo di interesse: sarà talmente illeggibile che nessuno lo guarderà, ma ha un aspetto talmente serio e tecnico che mi varrà una grande considerazione” (Lettera del 14 luglio 1941). In queste poche righe si riassumono le sue ambizioni accademiche, la volontà di rassicurare i genitori sulla propria carriera accademica, e un leggero dileggio verso certe pose da rigore scientifico richieste al saggio accademico. Va detto che queste ambizioni, al ritorno in Europa dopo la guerra, saranno completamente deluse. Le delusioni si susseguiranno, a cominciare dalla sua non ammissione al Collège de France. Ma propria da questa delusione, come sfogo e atto liberatorio in qualche modo antiaccademico, prenderà le mosse la stesura di Tristi Tropici, il capolavoro attraverso cui la sua notorietà a livello mondiale è andata ben oltre l’ambito dell’antropologia. Unico cruccio, e motivo di costante preoccupazione in questo periodo, sono i genitori; i quali sono nascosti con documenti falsi in un loro casolare nelle Cevennes (comprato qualche anno prima dallo zio Jean). E sono toccanti i vari passaggi in cui Lévi-Strauss esprime il proprio senso di colpa per l’opulenza del mondo in cui si trova, rispetto alle ristrettezze in cui immagina vivere i genitori. I quali, tra l’altro, ora hanno come unica risorsa il suo assegno d’indennità da insegnante.

Poi ci sono le descrizioni entusiaste di New York, dove per rendere l’idea ai genitori fa paragoni con Parigi: così il Greenwich Village (dove abita) è un po’ come Montparnasse, e gli piace molto; mentre i quartieri lussuosi di Manhattan, più a nord, sono un po’ come l’avenue Kléber, e li trova deprimenti. Fa bellissime descrizioni etnografiche di scene di vita americana: l’allestimento delle vetrine, un funerale, eccetera... Racconta delle passeggiate con André Breton in cerca di antichità precolombiane e oggetti esotici, sua grande passione fin dall’infanzia, presso rigattieri e antiquari della città . È un periodo in cui alterna una mondanità frenetica nell’ambiente universitario e tra gli esuli europei (tra cui André Breton, Calder, Max Ernst e altri) – vita che in una lettera definisce “giornalistica e convulsa”, cui non è abituato, e mal sopporta, soprattutto i vacui riti dei cocktail tra universitari – e lunghi periodi di assoluto ascetismo, con intere giornate alla Pubblic Library di New York a studiare. È lì che una mattina fa un incontro sorprendente : “… per due giorni ho lavorato in biblioteca a fianco di un indiano vestito di pelle di bisonte e con la testa ricoperta di piume d’aquila e pellicce d’ermellino… avvalendosi di una Parker prendeva appunti da testi di etnografia con estrema attenzione. Tutti sembravano trovare la cosa assolutamente naturale, mentre l’indigeno – che differenza con i miei selvaggi sudamericani! – discuteva di bibliografia in un inglese purissimo.”(Lettera del 15 marzo 1942). Certo Lévi-Strauss allora non poteva immaginare che meno di mezzo secolo dopo, nei villaggi Kwakiutil e Bela Bela della British Columbia, ci sarebbero state delle guide indiane che spiegavano ai turisti il significato delle maschere indigene, avvalendosi del suo La via delle maschere; proprio come ho sentito io stesso, in Mali, le guide Dogon ripetere ai turisti dei brani di Dio d’acqua, di Marcel Griaule. E di casi esemplari di cortocircuito determinato dall’antropologia, ce ne saranno probabilmente tanti altri.

È a New York che Lévi-Strauss fa l’incontro decisivo con la scuola americana di antropologia, e con il suo patriarca Franz Boas. Alcuni dei suoi allievi, come Ruth Benedict, lo invitano a pranzo; soprattutto, così gli sembra, “per sparlare gli uni degli altri”, (segnalo che nelle note Lévi-Strauss presenta la Benedict come “figlia di Franz Boas”; non si tratta di un errore di traduzione, perché ho controllato l’edizione francese; piccola svista di Lévi-Strauss ? Boas era emigrato negli Stati Uniti dalla Germania un anno prima della nascita della Benedict). Incontra anche Malinowski, allora professore a Yale, che scrive essere “…anziano, gentile, parla egregiamente il francese e non si trova bene negli Stati Uniti.” (Lettera del 4 gennaio 1942). L’altro motivo di interesse di queste lettere sono le loro risonanze drammatiche con la Storia. Sono tante quelle in cui si commentano gli avvenimenti della guerra, ricorrendo però a un codice cifrato per sfuggire alla censura militare, in cui, sono le note di Lévi-Strauss a spiegarcelo, ai nomi dei principali parenti (la zia Aline, la cugina Henriette Nizan, vedova di Paul, e altri) sono associate le potenze coinvolte nel conflitto.

In conclusione voglio raccontare un piccolo ricordo personale dell’uomo Lévi-Strauss. Nell’autunno del 1992 mi trovavo a Parigi per un dottorato di ricerca in antropologia. Essendomi laureato qualche anno prima con una tesi sull’analisi strutturale dei miti, avevo passato un anno a leggere i suoi libri. A Parigi mi capitò di partecipare a un seminario tenuto da un antropologo rumeno, mi pare si chiamasse Marcus, sul tempo nei miti (questo mi sembra di ricordarmelo bene), nel famoso Laboratoire d’Anthropologie Sociale. Il caso volle che di fianco a me si sedesse proprio Lévi-Strauss. Alla fine del seminario, come ovvio, gli fu data la parola, e ricordo che esordì dicendo che sulla questione non si sentiva molto competente perché lui del tempo nei miti non se ne era molto occupato (cosa che mi lasciò di stucco, e mi parve di una civetteria inaudita).

Al che intervenne Jean Pouillon (antropologo, per anni direttore della rivista “L’Homme”), che era seduto di fianco a lui, dall’altra parte rispetto a me, e citò a memoria titoli e date di tutti i saggi dove invece se ne era occupato. Lévi-Strauss riprese allora la parola e fece un lungo intervento, ovviamente magistrale. Durante tutto il tempo del seminario mi ero chiesto se presentarmi e dirgli che mi ero appena laureato con una tesi su di lui. Alla fine, vincendo la timidezza, lo feci. Beh, devo dire che rimasi molto stupito dall’attenzione e la curiosità con cui mi faceva delle domande su di me, sull’Italia, sulla mia tesi (che non gli avrei fatto leggere neanche con una pistola alla tempia). Alto e distinto, con indosso un classico impermeabile chiaro, ricordo perfettamente la gentilezza con cui mi congedò. Certo, si può dire, tutto questo non è stato altro che normale gentilezza e cortesia; ma negli anni mi è rimasta impressa la sensazione di magnanimità del suo ascolto, con cui aveva dato credito a un giovane studente straniero. La magnanimità dei grandi. Che è una cosa che poi, nella vita, ho quasi sempre trovato confermata.