Speciale

Intorno all'opera del grande fotografo sudafricano / Santu Mofokeng: a silent solitude

“Il dono è la testimonianza di un atto, un gesto simbolico allo stesso tempo libero e obbligatorio”, scrive Katia Anguelova, curatrice di AtWork Dakar 2012. E ancora: “concepire l’opera d’arte come relazione in un contesto di dare e ricevere permette di interrogarsi sulla possibilità di apprendere questa come dono o rappresentazione di un dono”. Si tratta dell’idea centrale che anima AtWork, il format ideato da lettera27 e Simon Njami, di cui l’elemento chiave è il workshop, all’interno del quale è prevista la realizzazione da parte di ogni studente di un taccuino personalizzato, che ognuno di essi può scegliere di donare a lettera27, entrando a far parte della AtWork Community.

Quest’anno il workshop, che si è tenuto in Italia in collaborazione con Fondazione Fotografia Modena, è stato interamente dedicato all’immagine fotografica e fra gli studenti era presente come ospite anche un aspirante fotografo ivoriano Mohamed Keita. La mostra dei taccuini prodotti, co-curata dagli stessi studenti, è stata da poco inaugurata nell’atelier di via Giardini di Fondazione Fotografia Modena.

Il tema scelto dal curatore riguardava il concetto di “eterocronia”, ovvero spiega Njami, rifacendosi all’idea di eterotopia descritta da Michel Foucault, “lo spazio che tratta con diversi tempi allo stesso tempo”, “una rottura con il tempo reale che introduce l’idea di uno spazio-tempo multiplo attraverso il quale riconsiderare le varie pratiche artistiche e di fruizione dell’arte”.

AtWork si è concluso con l’inaugurazione della mostra personale del fotografo sudafricano Santu Mofokeng, vincitore del Premio Internazionale per la Fotografia, nato dalla collaborazione tra Fondazione Fotografia Modena e Sky Arte HD. La mostra, A Silent Solitude (Photographs 1982-2011), curata dallo stesso Njami, svela il percorso umano e professionale del fotografo nato a Johannesburg nel 1956, che si dipana in più di trent’anni di lavoro.

Street photographer negli anni ‘70, Santu Mofokeng inizia a fotografare da ragazzo per le strade della township di Soweto. Nel 1981, a Johannesburg, lavora per il giornale Beeld come assistente nel laboratorio fotografico e poi come free lance prima di collaborare, l’anno seguente, con i giornali della Chambre des mines e di unirsi nel 1985, ad Afrapix, un collettivo di fotografi e un’agenzia fondata nel 1982 con lo scopo di contribuire alla lotta anti-apartheid grazie alla fotografia documentaria e militante; le sue immagini vengono pubblicate sulla rivista Weekly Mail (oggi Mail & Guardian). Nel 1987 Santu Mofokeng comincia a lavorare come fotografo per il giornale alternativo New Nation, dove viene incaricato di documentare il crescente malcontento nelle township, e l’anno seguente presso l’African Studies Institute della Wits University, dove può sviluppare e approfondire le sue idee teoriche in merito alla propria attività di fotografo.

Si rende conto che i messaggi che cercava di comunicare, “per quanto inconsueti e differenti rispetto a quelli che li avevano preceduti, sarebbero sempre stati eclissati dalle percezioni e dalle opinioni circa il Sudafrica che i visitatori portavano con sé”, e comprende che nel contesto del Sudafrica di quegli anni l’incomprensione tra il soggetto fotografato e il fotografo acquista una particolare risonanza.

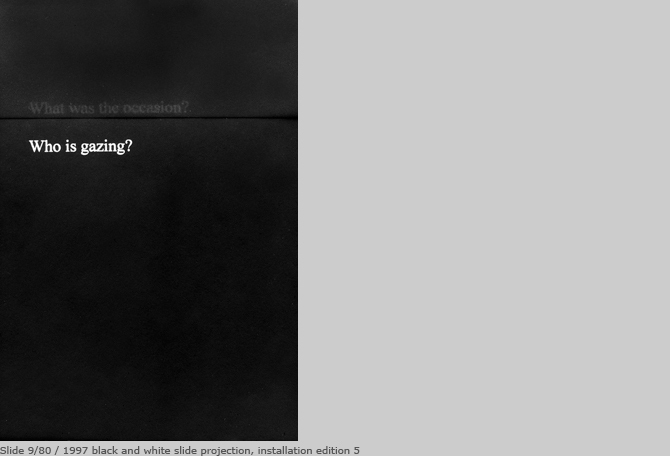

Così a partire dalla sua prima mostra dedicata alle township, il fotografo, racconta Simon Njami, “cercherà di interpretare un ruolo più attivo di quello di un mero voyeur, e di svolgere il proprio lavoro come se intendesse comporre un’autobiografia narrata da altri”, ovvero un racconto visivo che riesce ad essere quel momento, quel luogo, quel silenzio e insieme altri momenti, altri luoghi, altri silenzi. Una combinazione di spazi e tempi diversi: “eterocronie”, interruzioni, fratture del tempo reale che introducono uno spazio-tempo-multiplo, sia inteso come una somma di istanti che compongono una fotografia: “il momento in cui il fotografo vede l’immagine, quello in cui scatta e quello in cui qualcuno guarderà l’immagine”, sia come uno sguardo multiplo, che può trascendere dal contesto dell’immagine e trasformare il soggetto in un archetipo, un’idea.

Su ogni dettaglio e ogni immagine domina infatti lo sguardo ambiguo del fotografo, la messa in discussione di ciò che Santu Mofokeng chiama con una formula suggestiva “a casa propria”, ovvero “una finzione che ci si crea per bisogno di appartenenza”. Ogni luogo come ogni volto impresso nelle sue immagini, è indice di una precisa realtà, ma riesce proprio nello spazio generato dal dubbio a divenire “metafora viva”, capace di trascendere i limiti del medium fotografico, per trasformarsi in un vero e proprio “instauratore di discorsività”, o meglio uno sguardo-discorso sulla realtà fotografata, su ciò che sollecita nello spettatore in relazione alla sua esperienza e sulla fotografia stessa.

Tutto confluisce in un’immagine. Non si riesce a dimenticarla. Nella didascalia si legge Eyes-wide-shut, Motouleg Cave, Clarens, 2004 (Ishmael). C’è qualcosa che va oltre il puro referente, qualcosa di indefinito e inafferrabile. Si tratta del volto di un uomo segnato da un’espressione sfuggente e quasi rassegnata, il capo coperto da un cappello. Il suo sguardo è distante. Simon Njami racconta che l’uomo ritratto nella foto è Ishmael, il fratello dell’artista malato di Aids, che sta compiendo un pellegrinaggio nelle grotte sacre di Motouleng a Clarens, prima di morire. Eppure vi è molto altro.

Gli occhi paiono chiusi, ma è un’impressione visiva che richiede una conferma. Allora si muovono alcuni passi verso l’immagine e all’improvviso ecco la rivelazione: gli occhi sono leggermente velati, ma aperti, e ora, qui, da vicino, la linea immaginaria fra lo sguardo dell’uomo e quello dello spettatore si ricompone. L’ombra che offusca la pupilla non indica la presenza di un’assenza, bensì qualcosa di materiale che prenderà corpo nelle immagini del fotografo-chasing shadows: un invito diretto allo spettatore a lasciarsi coinvolgere in un’esperienza estetica, l’esortazione a spostarsi nello spazio reale, che colma lo spazio del paradosso, gli occhi sono chiusi solo in apparenza, l’ombra è allo stesso tempo qualcosa di reale e irreale.

“Vieni” sembra dire l’immagine, “vieni ed entra nel mio mondo”. E questo accade. Tuttavia nelle fotografie di Mofokeng, la “descrizione” come direbbe Foucault, non è riproduzione ma decifrazione, nel senso che per ogni elemento presente nell’immagine, dopo la “de-scrizione”, è possibile “trovare uno spazio universale d’iscrizione”, in cui l’ultima parola non appartiene necessariamente al soggetto principale del discorso, ma coinvolge ogni individuo che osserva l’immagine, afferma Simon Njami. Un paesaggio ricorderà un altro luogo e poi un volto, un’ombra, la periferia di una città sudafricana o quella di una città asiatica.

Basta limitarsi a guardare la sequenza di Train Church (1986), i “treni-chiesa” di Soweto, ovvero i mezzi di trasporto su cui viaggiano centinaia di persone per recarsi al lavoro a Johannesburg. In equilibrio tra la bellezza e l’eroismo della visione, immersi in suoni e canti, gli individui qui immortalati riescono a tramutare questo frammento di tempo in una preghiera catartica inneggiante alla sopravvivenza: Exhortations, Opening Song, Supplication, dicono le parole scritte nelle didascalie. Il fotografo, anch’esso sul treno in movimento, mostra i volti di uomini e donne coinvolti in un’estasi religiosa improvvisa e bizzarra, accentuata ora da fasci di luce dal chiarore quasi soprannaturale, ora da zone d’ombra che rendono i loro corpi evanescenti, sospesi in un’atmosfera fuori dal tempo.

O ancora come avviene in Chasing Shadows (1996-2004), dove il fotografo affronta da un altro punto di vista la questione della spiritualità. Realizzate nel corso di oltre un decennio, le fotografie sono state scattate nelle grotte di Motouleng, Manspopa e nei diversi luoghi di pellegrinaggio dislocati nella provincia del Free State, in Sudafrica, considerati sacri sia dalle comunità cristiane, sia dai seguaci delle religioni ancestrali. Le “shadows” sono le ombre, le anime, le presenze, gli spiriti, le energie che formano il mondo ed evocano allo stesso tempo qualcosa di chimerico e reale, dove sacro e profano, umano e divino, si fanno mondi labili. In Church of God la sacralità del luogo si confonde con “l’aura” dell’individuo, forze invisibili che lasciano tracce nel mondo tangibile.

Nell’Africa del Sud, scrive Mofokeng, a differenza che nella tradizione europea, l’ombra indica qualcosa di reale. In sesotho, la sua lingua madre, la parola seriti corrisponde a ombra, ma l’assenza di luce non esaurisce il suo senso: seriti nel linguaggio quotidiano infatti può designare l’aura, la presenza, la fiducia in sé, la dignità, il potere di attirare la fortuna e allontanare la cattiva sorte e la malattia, come si può vedere in Rumours/The Bloemhof Portfolio (1988-1994).

I rumours, le voci evocate da Mofokeng, si trasformano in linguaggio fotografico. Bloemhof è il nome di una piccola città nella regione del Transvaal, in cui il fotografo si reca per documentare le condizioni di vita dei mezzadri, “yokels” (bifolchi), come spesso vengono chiamati, ma altresì per osservare, come lui ricorda, l’inquieta euforia alla vigilia delle prime elezioni democratiche del 1994, rappresentata emblematicamente in Moth’osele Maine. Qui si vede che dall’ombra del soggetto, sovrapposta alla sua vera immagine – ma potrebbe anche trattarsi del riflesso dello stesso fotografo, del suo sguardo, delle sue aspettative, come anche di quelle dello spettatore, – sembra sgorgare una luce che rischiara la stanza.

È in questa cornice che si inscrivono le peregrinazioni del fotografo, i suoi tentativi di dare corpo al paesaggio sudafricano, nei luoghi dove si è sedimentata l’ombra della violenza e della tragedia. L’ombra-seriti qui si fa “re-membrance”, ovvero come dice Mofokeng, un processo grazie al quale diviene possibile ridare consistenza ai ricordi dimenticati. In questo caso il corpo è il paesaggio, sul quale si proiettano storie e miti che ricoprono un ruolo centrale nella costituzione dell’identità nazionale. In Vlakplaas (luogo di detenzione e morte tristemente famoso al tempo dell’apartheid) il paesaggio naturale viene deturpato solo dalla presenza di una rete metallica, indice e traccia di uno spazio carcerario, oltre che metaforica cicatrice nel paesaggio e nella memoria del suo paese, mentre nel trittico di immagini intitolate Robben Island, si vedono solo gli angoli del muro che separa lo spazio della reclusione da quello del mondo esterno.

A partire da questa consapevolezza, Santu Mofokeng intraprende un viaggio nei luoghi delle tragedie in Europa e Asia, con l’intento di comprendere le diverse strategie di elaborazione del lutto e del ricordo, da cui nascono i suoi Trauma Landscapes (1989-2005). In essi l’idea di ombra-seriti si materializza come un percorso conoscitivo suggerito dal fotografo: “Ciò che non è sulla foto è nella memoria, nello spirito”, ovvero qualcosa a cui lo spettatore può dare corpo attraverso la sua storia. Anche in questo caso la rinuncia a una facile spettacolarizzazione del dolore rende certi luoghi carichi di memoria ancora più ambigui e in grado di eludere le frontiere e la geografia: il laghetto ameno circondato dagli alberi nelle cui acque riposano le ceneri di migliaia di persone sterminate nel campo di concentramento e i binari di Auschwitz, ripresi dall’alto e da lontano, quasi senza alcuna partecipazione emotiva, avvolti da una nebbia invernale.

E lo stesso vale per le immagini di paesaggi avvelenati Poisoned Landscapes (2010-2011) e Climate change (2007): miniere dismesse, rifiuti tossici, effetti causati dai cambiamenti climatici, dove il fotografo cerca di mostrare ciò che di solito l’osservatore fatica a cogliere, raffigurando il soggetto con uno sguardo che esalta l’ambiguità sottesa alle immagini, tanto che in alcuni casi egli accosta desolazione e bellezza, come in Landscape Left by Rössing Uranium Mine, ideale risposta ai Trauma Landscapes.

Si potrebbe dire con le parole di Georges Didi-Huberman, che il suo lavoro si configura come una “rappresentazione-processo”, in cui “l’automatismo della macchina fotografica rompe irrimediabilmente con ogni idea di rappresentazione-risultato (si osserva la natura, la si imita, il risultato è un bel quadro)”, sostituendola con il rimando a una molteplicità, nella quale l’immagine viene pensata come potenza e potenzialità di una serie, per cui si tende, non tanto a privilegiare il rapporto tra la singola immagine e la realtà rappresentata, ma la relazione delle fotografie tra loro, la sequenza. In questo modo la singola immagine sollecita la sovrapposizione e il riferimento ad altre immagini, che ne moltiplicano il senso, emancipandola dal semplice realismo della rappresentazione.

Il suo lavoro The Black Photo Album/Look at me:1890-1950 (1997), costituito a partire da vecchie foto di famiglia trovate o acquistate in collezioni private, “esalta una ricerca quasi antinomica rispetto al mestiere di fotografo affermando che esiste, in ogni immagine, qualcosa di più importante dello sguardo soggettivo dell’autore”, sottolinea Njami e nello stesso tempo si costituisce come prosecuzione delle immagini raccolte in Distorting Mirror/Township Imagined, a cui si lega un altro lavoro di Mofokeng intitolato Township Billboards (1991-2004).

Il fotografo realizza una serie di fotografie dedicate ai grandi cartelloni pubblicitari tipici del paesaggio delle townships, da sempre mezzo di comunicazione tra il governo e la popolazione, che sembrano, afferma l’artista, “le pagine di un libro sfogliato velocemente” e da cui emergono espliciti rimandi all’ideologia dell’apartheid: la pubblicità dello “sbiancante” Omo, l’ironico cartello che raffigura Robben Island, dove era recluso Nelson Mandela, come un luogo di vacanza, lo slogan pubblicitario “Democracy is Forever” e insieme la critica verso un certo tipo di inquinamento visivo e i messaggi che vengono veicolati.

Tutto ciò, spiega l’artista, lo costringe a misurarsi con se stesso e le proprie potenzialità: “Forse ero alla ricerca di qualcosa che non si lascia fotografare. Inseguivo un’ombra” L’essenza di una coscienza collettiva? È in questo spazio sospeso fra dubbio e ambiguità che si colloca l’opera di Santu Mofokeng. Cosa sono le ombre? Dove si pone lo sguardo del fotografo? Le risposte stanno nell’austera ambivalenza delle sue immagini, il dubbio sorge nello spazio virtuale che si colloca tra la fotografia e la sua didascalia: poche parole, uno sguardo che come un’ombra avvolge lo spettatore di fronte alle immagini opache del fotografo sudafricano. Eppure Silent solitude non è sinonimo di silenzio, ma solo di un varco, che da quel silenzio, conduce ognuno di noi dentro al proprio sguardo.

Mostra: “Santu Mofokeng. A Silent Solitude. Photographs 1982-2011” a cura di Simon Njami, presso Foro Boario, Modena, 6 marzo – 8 maggio 2016.

Con il sostegno di