Essere Dirk Bogarde

Diventò famoso nel 1950, come il bastardo che, all’uscita di un cinema, aveva sparato al tenente Dixon, il bravo poliziotto di quartiere che tentava di redimere più che reprimere i giovani delinquenti. Il film s’intitolava I giovani uccidono (The Blue Lamp), ebbe un successo enorme ed era diretto da Basil Dearden, un regista che se ne intendeva di “problemi sociali” (tra il secondo dopoguerra e i primi anni Sessanta affrontò più volte il tema del disadattamento giovanile, come quelli della discriminazione razziale, della questione irlandese, del fondamentalismo religioso, dell’omosessualità).

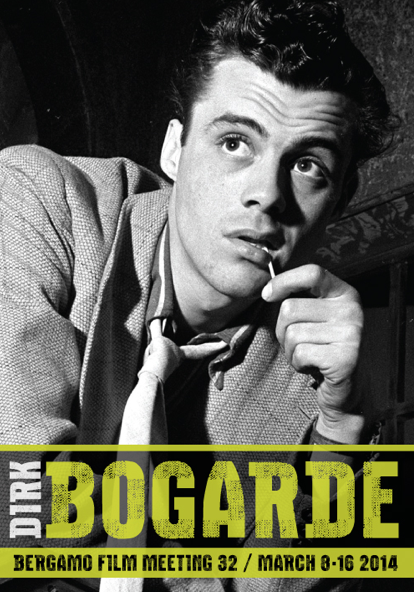

Il bravo “bobby” George Dixon era interpretato da Jack Warner: ucciso a metà film, sarebbe stato presto resuscitato come protagonista di una fortunatissima serie televisiva, Dixon of Dock Green, 432 episodi da 30 e 50 minuti prodotti dalla BBC e andati in onda dal 1955 al 1976 (nelle ultime serie, quando Jack Warner aveva più di ottant’anni ed era poco credibile in servizio attivo, Dixon fu mandato in pensione e utilizzato come collaboratore dell’Intelligence della Polizia). Il giovane “bastardo”, invece, l’irredimibile Riley, erotizzato dalla sola vista di una pistola, era un attore ventottenne arruolato dal 1947 nella squadra delle giovani promesse della Rank Films, che fino ad allora era stato utilizzato piuttosto maldestramente, per lo più in ruoli romantici: Derek Niven Van der Bogaerde, nato a Hampstead, Londra, da genitori creativi (il padre era picture editor del «Times», la mamma attrice), buoni studi a Glasgow, all’Università di Londra e al Chelsea Polytechnic (oggi la Chelsea School of Art), debutto in palcoscenico nel 1939 (nel West End nel 1940), arruolato nel 1941 nella Army Intelligence Photographic Unit (con la quale partecipò allo sbarco in Normandia e poi prestò servizio in Europa e a Singapore), ritornato al teatro alla fine della guerra e notato dalla Rank, che lo fece esordire sul grande schermo nel 1948 in Esther Waters, nella parte di un cinico seduttore vittoriano. In arte: Dirk Bogarde, fisico asciutto, bocca intrigante, occhi interrogativi, un gran ciuffo di capelli difficili da tenere in ordine. Non c’è da stupirsi che in poco più di cinque anni diventasse “l’idolo degli Odeon” (pare che abbia smesso di recitare in teatro perché non sopportava più di venir interrotto, durante la rappresentazione, dalle fan che gli urlavano «We love you, Dirk!»).

Dopo l’infausto Esther Waters e qualche altro film insignificante, e dopo l’interessante Boys in Brown (1949) di Montgomery Tully (sui ragazzi del riformatorio, nel quale l’attore interpreta un giovanotto insinuante e bugiardo che corrompe il compagno buono Richard Attenborough), arrivò il successo, anche personale, di I giovani uccidono, nel quale Bogarde trovava la parte giusta, attuale, e gli accenti nevrotici che, più o meno esplicitamente, avrebbero continuato a caratterizzare le sue interpretazioni migliori. Insomma, pareva che, quasi in contrasto con il suo bell’aspetto, la parte del “cattivo” (o, almeno, “problematico”) gli si addicesse più di quella dell’eroe galante. Era vero, sia in termini di cifra stilistica personale che in un contesto culturale, storico e cinemagrafico che stava per muoversi risolutamente verso la modernità e verso sfumature più complesse e aggressive. Eppure, è una parte brillante e romantica che lo consegna al vero “stardom”: nel 1954 accetta di interpretare la parte di Simon Sparrow in Quattro in medicina (Doctor in the House) di Ralph Thomas, una commedia ambientata tra gli studenti di medicina che fanno pratica in un grande ospedale londinese. Fu il maggior successo dell’anno, inaugurò una fortunatissima serie cinematografica (sei sequel, tre dei quali ancora con Bogarde) e una televisiva dallo stesso titolo, e trasformò Dirk Bogarde nel più popolare divo inglese della seconda metà degli anni Cinquanta (l’attore riceveva circa quattromila lettere di fan alla settimana).

Al culmine della sua carriera con la Rank (con la quale rimase sotto contratto per quattordici anni, dal 1947 al 1960), Bogarde aveva praticamente percorso tutta la gamma dei caratteri concessi in quegli anni agli attori britannici, tutta la gamma della “mascolinità” com’era auspicata o, all’apparenza, condannata da un immaginario che stava perdendo i contatti con una realtà in evoluzione (e da un’industria che stava perdendo smalto), oscillante tra solide, compassate figure paterne e isteriche, fragili figure filiali, tra gli uomini che avevano vinto la guerra (ma avevano perso l’Impero) e i giovani scardinati senza ideali, tra i tenebrosi sadici alla James Mason e gli eroi aitanti alla Stewart Granger. Troppo presto per gli “angry young men” alla Burton/Finney/Courtenay, troppo tardi per gli autentici “British eccentrics” alla Guinness/Livesey/Walbrook.

Figli nevrotici e padri ambigui

Dirk Bogarde (come Peter Finch, un altro attore nevrotico e intrigante, che non ha avuto la fortuna di incontrare sulla sua strada un grande autore che ne rivelasse la fisionomia profonda) cresce lì, in bilico tra due epoche molto diverse: anagraficamente “figlio”, ma troppo ambiguo per essere un figlio buono (come, per esempio, John Mills o Richard Attenborough), passa automaticamente nella schiera dei giovani “vilain”. Ma è anche troppo bello perché il filone romantico si dimentichi di lui; ed ecco allora le commedie e i mélo in costume, come il bizzarro Tragica incertezza (So Long at the Fair, 1950) di Terence Fisher (noir che strizza l’occhio ai futuri Hammer horror), dove aiuta galantemente l’ingenua Jean Simmons a togliersi dai guai nella Parigi dell’Expo del 1889, e Verso la città del terrore (A Tale of Two Cities, 1958) di Ralph Thomas, fiacca versione del romanzo di Dickens ambientato durante la Rivoluzione francese tra Londra e Parigi, che non regge il confronto con quella appassionata diretta da Jack Conway nel 1935, dove Ronald Colman, nella parte di Sydney Carton, avvocato disilluso e alcolizzato, offriva una delle migliori interpretazioni della sua carriera (mentre qui Bogarde è poco più che diligente). Insomma, la maggiore star britannica degli anni Cinquanta non trovava la propria misura, la “pelle” nella quale calarsi.

Forse il problema fu proprio l’istantaneo divismo: «Nessun attore dovrebbe cominciare come una star», ha detto. «È tutto troppo improvviso». Ha riassunto bene la sua carriera Robert Tanitch, nel libro Dirk Bogarde (Ebury Press, Londra 1988): «Scritturato all’inizio per parti di giovane delinquente nevrotico o di ricercato dalla giustizia (con addosso invariabilmente un impermeabile lurido), fu poi promosso soldato in uniforme, spesso ugualmente nevrotico, ed eroe romantico in costume.

Ha interpretato compositori, pittori, romanzieri, spie, giornalisti televisivi e un buon numero di omosessuali. È stato allibratore, campione automobilistico, ragazzo da riformatorio, drogato, musicista di strada senza un soldo, disertore dall’esercito, profugo olandese, commerciante di formaggi, studente di medicina, sposo novello, medico di bordo, giardiniere, bandito messicano, prete spretato, avvocato, psicologo, chirurgo, domestico, ufficiale dei servizi segreti, professore di Oxford, decifratore di codici, console britannico, un fabbricante di cioccolato schizofrenico e un cattivo ultra-camp in un film che sembra un cartoon.

Ha servito nell’esercito, bombardato Berlino, assalito un campo d’aviazione a Rodi, si è ritirato sulla Manica, ha rapito il comandante tedesco di Creta occupata, è evaso da un campo di prigionia, ha messo bombe nella metropolitana di Londra, combattuto i Mau Mau, si è immerso nel maelstrom in Canada, ha sposato una giapponese in India, ha sofferto di amnesia, si è suicidato almeno tre volte, ha ucciso l’amante di sua moglie e ha fatto carriera assassinando donne ricche. È lui che ha sparato al tenente Dixon. Ed è anche stato assassinato, accoltellato in mezzo al mare, impiccato in Russia, ghigliottinato in Francia e colpito alla testa con un attizzatoio in un sobborgo londinese».

Nel calderone dei personaggi esangui o stereotipati interpretati per la Rank, sospeso tra la leggerezza del commediante e la tensione dell’uomo in fuga (come scrisse il «Times» nel 1952, «Il cinema britannico ha un particolare attaccamento al tema della “caccia” e Dirk Bogarde è il campione dei fuggiaschi. Se fosse indetta una maratona città- campagna per gli attori, Mr. Bogarde partirebbe favorito, con la fantastica pratica che ha fatto»), l’attore incrociò anche alcune parti che anticipavano la successiva maturità e alcuni registi che intercettarono le sue potenzialità migliori: prima di tutti Basil Dearden, che dopo I giovani uccidono lo scelse come fratello di John Mills in The Gentle Gunman (1952), un dramma sui terroristi dell’IRA, e più tardi, nel 1960, lo mise al centro del film che modificò radicalmente la sua immagine (Victim); e Charles Crichton e Philip Leacock, che intuirono la sua ambigua efficacia al fianco di attori bambini, rispettivamente in La colpa del marinaio (Hunted, 1952), dove Bogarde, che ha assassinato l’amante della moglie, diventa compagno di fuga di un bambino che scappa dai brutali genitori adottivi, e in Il giardiniere spagnolo (The Spanish Gardener, 1956), la storia dell’attaccamento del figlio di un rigido diplomatico inglese per il giardiniere gentile con cui fa amicizia, della quale Leacock riesce a far balenare i sotterranei motivi omosessuali.

E, naturalmente Joseph Losey, che Bogarde incontrò nel 1954 quando il regista, blacklisted, era costretto a lavorare sotto pseudonimo (in questo caso, Victor Hanbury). Alle prese con il suo primo film inglese, a bassissimo budget, e con una storia piuttosto fiacca tratta da James Hadley Chase, Losey (dopo aver visto La colpa del marinaio), s’impuntò su Bogarde, nonostante i suoi compensi enormi, gli chiese un appuntamento e gli propose di vedere un suo film americano, Sciacalli nell’ombra (The Prawler, 1951). E Bogarde accettò di interpretare l’ennesimo, prestante criminale nevrotico in La tigre nell’ombra (The Sleeping Tiger), e nacquero un’amicizia e una stima reciproca che avrebbero portato ai grandi sviluppi successivi. «È certo che la mia carriera, che l’esistenza stessa della mia carriera, fu resa possibile dall’accordo di Dirk», ha detto Losey nel bel libro intervista di Michel Ciment (Il libro di Losey, Bulzoni, Roma 1983). «Però», ha aggiunto «è anche giusto dire che in seguito, con gli altri film che abbiamo fatto insieme, la carriera di Dirk fu anch’essa trasformata».

Ma la prima radicale trasformazione, almeno sul piano dell’immagine pubblica dell’attore, arrivò nel 1960, con un gesto di coraggio: accettò la parte di Melville Farr, l’arrivato avvocato londinese, potenzialmente omosessuale, che quando un suo giovane amico si suicida mette in gioco la sua carriera e il suo matrimonio identificando e poi denunciando i ricattatori che seminano il panico tra gli omosessuali. Anche se nel 1957 il Rapporto Wolfenden su prostituzione e omosessualità, per quanto enormemente ambiguo e “moralizzatore”, aveva aumentato la tolleranza verso l’omosessualità, suggerendo di curarla piuttosto che reprimerla, nel 1960 questa era ancora punibile con il carcere o addirittura i lavori forzati (la decriminalizzazione arrivò soltanto nel 1967).

Victim di Dearden, con il suo impianto da thriller e la sua carrellata di omosessuali di ogni ceto, tutti anomali rispetto allo stereotipo laido e ridicolo proposto per lo più dal cinema dell’epoca, diede uno scossone al perbenismo imperante e aiutò a cambiare la legge. Diede uno scossone anche alla carriera di Bogarde, che forse per la prima volta, nella parte di uomo maturo, raccolse il consenso unanime dei critici, ma perse una bella fetta di adoratrici femminili. Aveva quarant’anni, si era distaccato dalla Rank e aveva deciso di prendere in mano la propria carriera e la propria immagine. Il “figlio” nevrotico (o la giovane “figura paterna” di ragazzini sperduti) stava cedendo il posto a un “padre” anomalo e tutt’altro che rassicurante, impastato anch’egli di isteria e insicurezze, spesso poco raccomandabile o, nei casi migliori, ambiguo. Stava nascendo in quegli anni, anche in Inghilterra, il cinema moderno, gli eroi gentiluomini avevano fatto il loro tempo e i giovani titanici dissacratori della working class stavano invadendo gli schermi.

Una precisazione è indispensabile: la differenza, in termini di qualità attoriali, che corre tra un Albert Finney, un Richard Burton, un Tom Courtenay, un Richard Harris, uno Stanley Baker (per citare solo i campioni del cinema “arrabbiato”, della nuova mascolinità emersa con il Free Cinema) e Dirk Bogarde è grande. E non si tratta di una questione di età o di physique du rôle (Tom Courtenay era ancor più mingherlino di lui). Il fatto è che Dirk Bogarde non fu un grande attore (come tutti quelli citati); fu una grande star e un ottimo scrittore (attività alla quale si dedicò prevalentemente più tardi). L’interessante miscuglio di sadismo e fragilità, di arroganza e subordinazione che il suo aspetto rivelava non si era affinato nella lunga pratica di palcoscenico che contraddistingue quasi tutti gli attori britannici.

La macchina da presa voleva il suo charme; e questo charme lui le concesse, fatto di sguardi ironici e interrogativi, di sorrisi vagamente sprezzanti, di mani nervose e calibrate, di un ciuffo perennemente ribelle e di un’aura di malinconica solitudine sulla quale impostò la sua recitazione soprattutto nella seconda parte della sua carriera, da L’incidente (Accident, 1967) di Losey fino a Morte a Venezia (1970) di Visconti e al bellissimo Despair (id., 1978) di Fassbinder. Eppure, ebbe l’intelligenza di rischiare, di giocarsi la carriera su ruoli scomodi e film “difficili”, e così acchiappò al volo la breve rinascita del cinema inglese e si trasformò in un’icona del cinema d’autore europeo.

La Fragilità Del predatore

La chiave di volta, naturalmente, fu il rapporto con Joseph Losey e quello straordinario film che è Il servo (The Servant, 1963). Losey avrebbe voluto adattare il romanzo di Robin Maugham dieci anni prima, ai tempi di La tigre nell’ombra, e avrebbe voluto l’attore per la parte di Tony, il giovin signore; ma il progetto non si era concretizzato. Mentre era a Roma, a lavorare a Eva (id., 1962), il regista ricevette la telefonata di Bogarde che lo informava che Harold Pinter, un giovane commediografo ancora sconosciuto come sceneggiatore, aveva scritto la sceneggiatura di Il servo e che il film era stato commissionato a Michael Anderson. Losey, con il suo agente, riuscì ad acquistare la sceneggiatura da Anderson e cominciò a lavorare con Pinter e Bogarde a quello che sarebbe diventato uno dei più grandi ritratti della malattia insanabile della borghesia contemporanea, uno studio psicologico e ambientale barocco e malsano, del quale si ritrovano le tracce (non solo via Bogarde) in moltissimi film d’autore posteriore.

La decadenza di un mondo ci avviluppa e, drammaticamente, non ci sono strade o ideali che ci affranchino dalla disintegrazione. Il servo è un film disperato e premonitore, un film in cui la “rivoluzione” è impossibile e in cui la working class è rovinosamente partecipe della volgarità, dell’arroganza e dell’aggressività della morta “gentry”. Cinquant’anni di storia successiva, di blairismo e berlusconismo, ci hanno portato esattamente all’orgia finale di Il servo (che, tra l’altro, all’epoca fu molto criticata, come un “eccesso” barocco e spettacolare). E, al centro del film, ecco Hugo Barrett, il servo Dirk Bogarde, qui sì davvero grande: Barrett, sinistro e umile, deferente e pericoloso fin dalla prima apparizione, in formale cappotto scuro, bombetta e guanti bianchi, dà il tempo avviluppante e la scura tonalità di questo racconto di possessione e dominio, in cui buoni e cattivi, sessi e caratteri, perversioni e debolezze si mescolano nella circolare ossessione di una perfetta dimora londinese.

Nella collaborazione esemplare che s’instaurò tra regista, sceneggiatore e interprete durante la stesura della sceneggiatura e durante le riprese (talmente esemplare che, quando Losey fu costretto a star lontano dal set per dieci giorni a causa di una broncopolmonite doppia, fu Bogarde a realizzare alcune scene), non solo presero forma uno spietato gioco al massacro e una lucida fotografia dei rapporti di classe e di sesso su cui si basa la società inglese, ma si fissò anche l’immagine del Bogarde quintessenziale: intelligente, metodico, solitario predatore, sessualmente pericoloso (per uomini e donne), puntiglioso nei gusti, negli abiti, nel portamento, ma dannato da sotterranee insicurezze. In Il servo, Barrett, per quanto più colto e raffinato del padrone, è e resta un servo (e, nel gran calderone messo in scena da Visconti in Götterdämmerung, La caduta degli dei, 1969, Friedrich Bruckman non è altro, rispetto ai von Essenbeck, che un servo di estrazione più elevata di Barrett); in L’incidente, l’altro agghiacciante ritratto borghese firmato da Losey nel 1967, Stephen, arrivato e civilissimo professore di Oxford, non resiste al tarlo della competizione nei confronti del suo amico Charley, professore come lui ma anche donnaiolo e celebrità mediatica; e in Per il re e per la patria (King & Country, 1964), ancora di Losey, il tarlo che s’insinua nell’ufficiale è quello della progressiva consapevolezza dell’ingiustizia di classe (complicato dall’attrazione omosessuale che, in questo film come in tutti i precedenti, corre più o meno sotterranea tra lui e il soldato Hamp).

Il migliore Dirk Bogarde non fu mai limpido, ma un sottile veicolo di sottotesti ambigui. E tanto meglio se questi sottotesti non riguardano soltanto l’(ovvia) omosessualità, ma anche l’origine proletaria o quanto meno piccolo borghese dei personaggi. Una traccia cockney nell’accento, un’alzata di spalle o uno sguardo grossolano, una certa trasandatezza nella scelta delle compagnie femminili, e la perfezione ossequiosa di Hugo Barrett s’incrina. In questo senso, un piccolo film gemello che deriva da Il servo è Tutte le sere alle nove (Our Mother’s House, 1967) di Jack Clayton (specialista in bambini diabolici e case-trappola), dove Charlie Hook, marito della madre morta di sette ragazzini, s’insinua in casa loro come figura paterna ma ben deciso a depredarli. Sostituito l’inappuntabile look del maggiordomo con quello informale degli anni Sessanta, giacca di montone e cappello sbarazzino, sciarpa bianca e giacca blu con lo stemma, Bogarde fa risaltare l’anima cheap che era stata anche di Barrett, in un intrigante gioco a rimpiattino e in uno scambio di ruoli tra carnefice e vittime.

Dalla grande esperienza con Losey in avanti, non più “figlio” né mai vero “padre” (se non, forse, nel suo ultimo film, l’accorato Daddy Nostalgie diretto da Bertrand Tavernier nel 1990, dove fronteggia con pazienza la figlia Jane Birkin), Dirk Bogarde attraversa il cinema d’autore europeo degli anni Sessanta e Settanta con un’educata, fragile rigidità, dal civile giornalista televisivo del ritratto al vetriolo della Swinging London diretto da John Schlesinger nel 1966 (Darling), dov’è conquistato, tradito, lasciato, ripreso dall’eroina del titolo (l’irresistibile Julie Christie), fino alla sua durissima vendetta finale, al figlio scostante e puntuto di John Gielgud nel multiforme gioco di Alain Resnais Providence (id., 1975) o alle molte facce del disperato fabbricante di cioccolato di origini ebree di Despair, capolavoro di Fassbinder e forse, insieme a Il servo e a Darling, la sua migliore interpretazione.

Molto intelligente e riservato, Dirk Bogarde è sempre stato anche molto onesto rispetto al suo lavoro: consapevole del “love affair” che esisteva tra lui e la macchina da presa, ha però anche sottolineato spesso che “quella bestiolina” (la macchina da presa) in realtà fotografa la tua mente, i tuoi pensieri e che, se non c’è niente nella tua mente nel momento in cui la macchina sta lavorando, allora è come se non ci fosse nessuno in casa.

Non ha nemmeno mai rinnegato le decine di film di genere e d’intrattenimento interpretati prima (e durante) la sua affermazione nel cinema d’autore: «Tutto quello che ho fatto, l’ho fatto con tutto me stesso. Non ho mai considerato quei film robaccia o stupidaggini. Erano fatti per piacere alla gente, la gente che veniva a vederci. Non tradisci chi ha fiducia in te, chi esce di casa nella neve per venire al cinema. Tu fai tutto quello che puoi. Si davano appuntamento ai miei film, si davano appuntamento e poi magari si sposavano. Ci sono oggi tre o quattro generazioni delle quali io sono direttamente responsabile: il minimo che potessi fare era dare il meglio di me stesso. Non avrei mai potuto disprezzarli. E quel tipo di cinema mi piaceva, era come essere integrati in una forza che produceva qualcosa che il pubblico amava. Sono molto orgoglioso di averli fatti, anche se ammetto che molti erano robaccia. Ma il pubblico non vuole essere sempre educato».

Ogni tanto, è ovvio, avrebbe preferito dimenticare alcuni dei film che aveva interpretato: accadde addirittura con un film di Losey, lo “scherzo” Modesty Blaise (id., 1966), dov’era l’arci-cattivo Gabriel, un dandy fino al midollo con i capelli ossigenati, dove il sadismo e la fragilità che si combattevano abitualmente dentro di lui erano portati alla massima potenza da una dispiegata consapevolezza camp, la stessa che il solo Bogarde aveva in un film precedente, il western sui generis Il coraggio e la sfida (The Singer Not the Song, 1961) di Roy Baker, dove il cattivo pistolero messicano Anacleto amava il buon prete del villaggio John Mills, ma peccato che Mills non se ne fosse accorto. L’ironia esplodeva (esplicita nel film di Losey, involontaria in quello di Baker), e Dirk Bogarde riusciva a essere in realtà molto migliore di quanto non pensasse lui stesso.

Questo saggio è contenuto nel catalogo della trentaduesima edizione del Bergamo Film Meeting. Durante il festival è stata dedicata una retrospettiva a Dirk Bogarde.