Il limbo fotografico di Julia M. Cameron

Le scorse settimana, qui in Francia, sembrava di vivere in Blade runner – il primo ovviamente, quello del 1982, dove non smette mai di piovere. Alla radio dicevano che il paese stava subendo un fenomeno pluvioso di proporzioni anomale e il bollettino delle inondazioni non smetteva di aggiornarsi. Dopo tre settimane di pioggia quasi ininterrotta, la vita, al di là dei danni concretissimi provocati da torrenti esondati e allagamenti di centri cittadini, comincia progressivamente a perdere di attrattiva. Non ho mai capito se la meteoropatia sia un fenomeno psicologico universale o un’idiosincrasia di certuni, ma l’uomo del nord in genere è molto meno scanzonato di quello del Sud, forse più meticoloso, ma di certo meno scanzonato. Io, tra lo sterminio autunnale delle foglie e le pozzanghere onnipresenti, quando uscivo in strada cominciavo ormai a percepire un odore di marcescenza generale, capace di intaccare anche gli strati più minerali del paesaggio urbano. Comunque domenica scorsa, di pomeriggio, ha smesso di piovere – non ricordo più se anche in Blade Runner a un certo punto accade il miracolo – e allora ci siamo decisi ad andare al Jeu de Paume, a Parigi, per vedere una mostra fotografica. “Una mostra fotografica? Davvero?!” La proposta è venuta da mia moglie, dal momento che io sono meno incline a vedere mostre di fotografia, anche perché ritengo l’oggetto fotografico – la foto – qualcosa di profondamente sfuggente. Non ho mai inteso per bene che cosa sia la fotografia, a partire da tutto il processo fisico-chimico che la rende possibile, fino alle implicazioni artistiche, intellettuali, culturali che la sua diffusione ha suscitato. Certo, a vent’anni ho trangugiato con slancio La camera chiara di Barthes, anche per il timore che i miei amici fotografi di allora, se non l’avessi fatto, non mi avrebbero più rivolto la parola. E ricordo benissimo un’immagine di un condannato a morte, che noi vediamo vivo, mentre lui in realtà è già morto, e considerazioni simili, che mi hanno forse fatto amare più Barthes che la fotografia medesima. Quindi non è che fossi particolarmente né preparato né motivato, a vedere la mostra di Julia Margaret Cameron, una fotografa ottocentesca. Ma andare per musei serve anche a questo: costringersi a un esercizio mentale, per sfondare un po’ i perimetri del proprio universo culturale di riferimento. E poi mi son detto quello che dico ai miei allievi: l’arte è complicata e di difficile assorbimento per coloro che hanno parecchie idee su di essa; per le menti vergini e innocenti, come quelle dei bambini fortunatamente ancora incolti, essa si presenta invece senza grandi ostacoli. E siccome di idee precise sulla fotografia non ne ho, ho pensato di poter trovare qualche ragione d’interesse di fronte alle foto di una signora inglese dell’epoca vittoriana. Una donna che fotografava con intenti professionali e artistici a soli venticinque anni dalla nascita ufficiale del dagherrotipo, non è una circostanza banale. Non che Cameron sia stata una fotografa clandestina, alla Vivian Maier, la bambinaia dallo scatto geniale e compulsivo. Cameron non ha nulla di una salariata, anche se a differenza della Maier farà subito della sua passione un’attività commerciale. Figlia di un ufficiale della Compagnia Britannica della Indie Orientali e di un’aristocratica francese, sposò un giurista e uomo d’affari, che possedeva piantagioni di caffè a Ceylon.

Non doveva essere, però, una tipa dedita a languire sui divani. Quando inizia, quarantottenne, a fotografare, gestisce una famiglia di dodici persone, oltre al marito. Ha messo al mondo sei figli, ne ha adottati altri tre, si occupa dei due bambini di una sorella, e ha raccolto in casa anche una giovane mendicante. (Naturalmente in nessuna notizia biografica, si precisa anche il numero di domestici che circolava per casa Cameron. Ma se pure quel numero fosse stato alto, Julia Margaret assumerebbe comunque i tratti di un condottiero rinascimentale più che quelli di Oriane de Guermantes.) La sua carriera fotografica durerà in tutto una dozzina d’anni, ma lascerà un’impronta significativa in quella che Benjamin considerava l’epoca d’oro del mezzo, prima che la sua diffusione commerciale ne uniformasse l’uso. “Infine, i commercianti entrarono in massa nella categoria dei fotografi professionisti e più avanti, quando il ritocco dei negativi con cui il cattivo pittore si vendicava della fotografia divenne prassi comune, iniziò un repentino decadimento del gusto”. Così scrive nel saggio del 1931, apparso a puntate su rivista, Piccola storia della fotografia (Skira 2011). Sappiamo come andrà a finire: nello spazio pubblico, la fotografia si mette al servizio della pubblicità e, in quello privato, al servizio dei grossi album di famiglia, che campeggiano ormai nei salotti borghesi. L’emblema più terrificante di questa parabola è, per Benjamin, un ritratto di Kafka bambino, a sei anni, realizzato in uno di quei teatri di posa “con palme e drappeggi, arazzi e cavalletti che così ambiguamente oscillavano, tra la camera della tortura e la sala del trono”.

Le foto di Cameron nulla hanno a che vedere con la glorificazione fotografica di uno statuto professionale o di un’appartenenza familiare. Dominano già i ritratti, di uomini, donne, bambini; domina la messa in scena – il teatro di posa di Cameron è, in origine, il pollaio della casa famigliare situata nell’isola di Wight –; non vi è però traccia di esotismo, di abiti smerlettati, di colonne ioniche ad altezza di gomiti. Per quanto riguarda i soggetti maschili, Cameron ritrae soprattutto individui celebri, personalità d’eccezione. Le relazioni non le mancano con le cerchie di artisti, letterati e scienziati novatori.

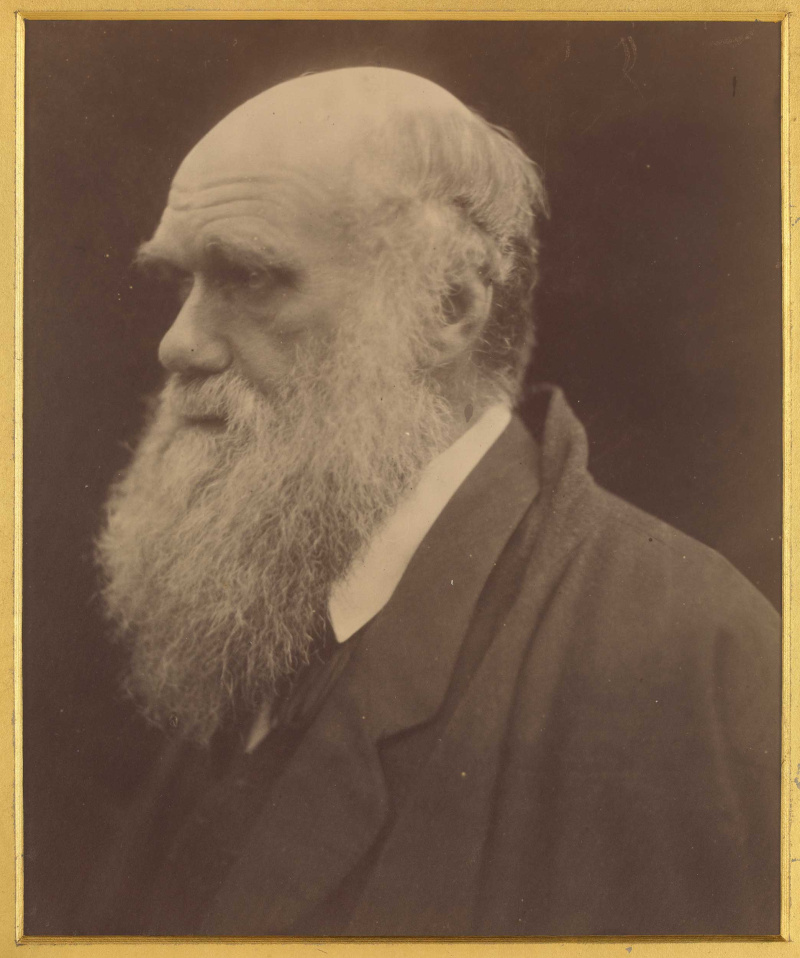

La puritana e conformista epoca vittoriana ha prodotto le proprie serpi in seno. Non solo Darwin e Wilde, ma anche il socialista William Morris e gli stravaganti membri di quello che verrà chiamato l’Aesthetic Movement. Una banda di artisti che sognano di sfuggire le contraddizioni della superpotenza mondiale del momento, e il suo impetuoso sviluppo industriale, rifugiandosi nel cerchio sacro della bellezza. Alcuni di loro, per altro, frequentano il salotto della sorella di Cameron, Sara Pinsep, a Little Holland House. In mostra, ritroviamo una serie di foto di queste celebrità: la più nota è quella che ritrae, nel 1868, Charles Darwin di profilo su sfondo nero, con la calvizie, le arcate sopraccigliari sporgenti e la maestosa barba; la più impressionante, quella dell’astronomo John Herschel, faccione frontale da scienziato pazzo e criniera di capelli bianchi; la più suggestiva, quella di Henry Taylor, poeta e drammaturgo, berretto e immancabile lunga barba, raggio di luce calda su di un lato del volto, come fosse un Geremia di Rembrandt.

Nei ritratti maschili, dunque, null’altro che il viso conta, l’impronta incontestabile di una personalità singolare non definibile attraverso generiche segnaletiche sociali. La popolarità è determinante nella scelta dei soggetti, anche perché, per i fini commerciali di Cameron, una foto di Charles Darwin riscuote più interesse di quella di un anonimo giardiniere. Per le donne e i bambini la situazione è un po’ diversa. Ed è su questo terreno che la sua proposta si fa più audace. Mentre alcuni artisti passano all’apparecchio fotografico, cogliendone le possibilità documentarie, e orientano in questo senso l’uso della nuova tecnica, Cameron percorre il cammino opposto: la fotografia tratta a suo modo zone dell’universo iconografico che appartengono da sempre alla pittura, ossia le immagini sacre, mitologiche, letterarie. Ecco allora respinta l’opzione per la fotografia come prova di realtà e il perseguimento, all’opposto, di un mondo immaginario, a cui si forniscono corpi e volti reali, esistiti qui e ora, come quello dell’irlandese Mary Hillier, domestica di casa Cameron, modello costante di tutte le madonne, ma anche di personaggi storici (è ancora lei a incarnare un magnifico ritratto di Saffo). Mentre in quegli stessi anni, dall’altro lato della Manica, il disegnatore e incisore Charles Marville da illustratore diventa fotografo, ed è coinvolto dalle istituzioni di Napoleone III nell’inventario fotografico prima dei capolavori del Louvre e poi delle vie di Parigi al momento della grande trasformazione haussmanniana, Cameron sperimenta le possibilità pittoriche e artistiche della fotografia, trasformando in amorini rinascimentali, con ali fittizie, i bambini che posano per lei o in sibille michelangiolesche sue amiche o vicine di casa. Mentre Marville, o più tardi Karl Blossfeldt (il fotografo dei boccioli e degli steli), sono attirati dalla nitidezza dell’immagine fotografica, dalla sua parentela con l’impassibilità dello sguardo scientifico, Cameron conserva uno spirito ludico e fantastico, mostrando fin da subito che la fotografia implica una forma di creazione e di trasfigurazione rispetto a ogni pretesa oggettività dello sguardo. Da questi presupposti, discendono alcune scelte stilistiche che caratterizzano e rendono ben riconoscibile l’opera della fotografa inglese: lo sfuocato trionfa sul nitido, il chiaroscuro sul contrasto. Inoltre, le imperfezioni della stampa (macchie, graffi, persino impronte digitali) sono accettate, e contribuiscono a rendere singolare lo scatto. I formati, anche, sono più grandi di quelli in voga all’epoca. Tutti tratti che costituiscono l’originalità del lavoro di Cameron oggi, ma che dovevano essere ragione di critica per i suoi contemporanei. Ciò non le ha impedito di essere accolta alla Royal Photographic Academy, fino ad allora congrega di soli uomini.

Alla noncuranza “tecnica”, in Cameron, è associata anche una certa noncuranza “scenografica”: è sufficiente una tunica bianca, in grado di spiegazzarsi per suggerire il peplo e i suoi drappeggi, un tessuto posato sul capo e le spalle fungono da velo e veste della vergine, un tralcio di edera sistemato in grembo alla nipotina è un dettaglio sufficiente per togliere familiarità al ritratto. Vi è sempre una messa in scena, un’attenzione per la composizione – il privilegio pittorico per la diagonale, ad esempio –, ma è la semplice esibizione del travestimento che conta, piuttosto che la ricercatezza dei dettagli o la panoplia di addobbi e costumi. Basta poco, sembra dire Cameron ai suoi contemporanei, e di fronte all’obiettivo fotografico, così adatto a inseguire la “realtà”, è possibile porre qualcosa in grado di farlo tentennare. E il suo sguardo, da meccanico, impersonale, scientifico, diventa trasognato, come se di colpo nemmeno l’impronta della luce sui corpi reali fosse in grado di incatenarli a questo mondo, di certificare una loro chiara appartenenza. Ecco allora l’enigma del volto di Mary Hillier, la già citata giovane domestica, che appare sotto le fattezza di Sant’Agnese, della Vergine, di un’allegoria di una poesia di John Milton, di Saffo. Vi è pure una foto, sempre della Hillier, come angelo del sepolcro (quello che nel Vangelo annuncia la resurrezione di Cristo). Qui il travestimento è prodotto da uno sconquasso nella capigliatura della modella: Hillier sembra essere stata sorpresa di profilo, appena fuori dalle lenzuola, dopo una notte tormentata, con una massa di capelli elettrizzati e un ciuffo sparato verso l’alto. Che cosa stiamo guardando? Che genere di volto? E quali i suoi legami con il mondo storico della seconda metà dell’Ottocento o con l’iconografia sacra della pittura rinascimentale? Forse, negli intenti della fotografa, i ritratti femminili, d’ispirazione sacra o meno, debbono esprimere una sorta di malinconia, di interno struggimento, che si riflette sullo sguardo velato o assente delle sue modelle. Per quanto mi riguarda, è questo l’aspetto più affascinante del lavoro di Cameron: non la retorica estetizzante che associa la bellezza femminile a un misto di tristezza e tedio, ma l’inespressività statuaria dei volti, il loro rifiutarsi ad assumere qualsiasi ruolo definito, né quello documentario della prima persona reale né quello del personaggio fittizio, che solo il titolo ci permette di identificare. Il travestimento, per leggero che sia, e la propensione alla posa abulica, fanno sì che questi volti si sottraggano simultaneamente alle coordinate della realtà e a quelle della finzione. La foto della Cameron ci trasporta, a tratti, in una sorta di limbo dell’immagine fotografica. Ed è questo l’effetto più inaspettato – e oggi probabilmente più prezioso – della sua opera.

Julia Margaret Cameron, Capturer la beauté

Jeu de Paume - Paris

Dal 10 ottobre 2023 al 28 gennaio 2024