Judith Malina: il segreto dei poeti

In un freddissimo pomeriggio di un novembre di un anno e mezzo fa, ho comprato dei pasticcini in una panetteria italiana di Astoria, nel Queens, sono salita sulla metro, poi su due autobus, e in qualche ora sono arrivata in New Jersey, a Englewood, più precisamente alla Lillian Booth Actors Home, a “casa” di Judith Malina. Si stupì: «Ormai quasi solo gli amici vengono fin qui. D'altronde oggi un tale viaggio non avrebbe molto senso per chi volesse chiedermi quello che ho già detto in tante interviste o in vari libri».

Judith Malina con Silvia Calderoni, ph. Andrea Macchia

Judith Malina con Silvia Calderoni, ph. Andrea Macchia

Da lei – fondatrice con Julian Beck del Living Theatre, esperienza fondamentale del novecento teatrale – non cercavo più notizie, o più sincerità di quella che si può percepire nella sua interezza solo nella trama delle narrazioni, tra le pieghe delle parole e dei gesti che ha scritto e portato in scena. Tra l'altro, in veste di studiosa, l'avevo incontrata al Segal Theatre sulla Quinta Strada più volte durante quel periodo di ricerca trascorso a New York e avrei continuato a dialogare con lei, di persona, e dopo il mio ritorno in Italia, per iscritto, attraverso due dei suoi compagni più cari.

Onestamente: quella volta sono andata fin laggiù perché fosse lei a fornire a me «sorprendenti teorie su di me», perché mi smascherasse, perché mi facesse cadere da cavallo, perché mi conoscesse e nei suoi propri racconti intuisse principio e direzione delle mie intuizioni. Già intuite da altri quindi, già da scartare. I poeti – nostri maestri – fanno questo: alloggiano per qualche momento nei loro versi il nostro sentire, e nel carezzarlo troppo lo appagano, lo corrompono, lo logorano, e ci costringono ad andare oltre.

Era vestita di nero, in una casa di riposo in cui tutti indossavano riposanti colori pastello. Stava scrivendo un nuovo testo per il Living, No Place To Hide, e uno sul valore della vecchiaia da mettere in scena con gli attori in pensione che abitavano alla Lillian Booth. Quando sono arrivata Judith ha sistemato i capelli, e indossato – appositamente per onorare la mia visita – un paio di orecchini e una collana. Ho imparato in quel momento il senso della essenzialità non pornografica, non trasparente. Il divino senso del rito dei ribelli. Quel pomeriggio abbiamo parlato di tutto. Dei suoi genitori, della madre attrice e del padre rabbino, del loro emigrare dalla Germania verso gli Stati Uniti, di Erwin Piscator, suo maestro, inventore del teatro politico moderno, che le ha insegnato la necessità di cercare qualcosa in cui credere prima ancora della necessità di dirla con voce irripetibile; della fondazione nel 1947 – lei diciottenne, Julian Beck diciannovenne – del Living Theatre, di quella radicale esperienza artistica che porta inscritto nel nome stesso la prerogativa di infrangimento del patto di finzione e di totale sovrapposizione dell'arte alla vita; della lotta non violenta per il pacifismo che non deve arretrare mai, della BNVAR - The Beautiful Non-Violent Anarchist Revolution: “beatiful”, perché «se quella che chiami rivoluzione non è bella, dimenticala», diceva Julian; di amore, giustizia, bellezza, poesia, teatro, pittura, musica, anarchia e rivoluzione. Tutto insieme.

Abbiamo parlato dei loro viaggi in Europa, e in Italia, degli arresti rocamboleschi per le memorabili proteste, del Festival di Avignone nel '68, del libro di conversazioni scritto da Cristina Valenti in cui ho incontrato per la prima volta il Living, la sua storia, le sue opere, The Connection, The Brig, l'Antigone, Mysteries and Smaller Pieces, Frankenstein, Paradise Now...; e poi abbiamo parlato del suo lavoro con Motus, con Silvia Calderoni, del loro The Plot is The Revolution andato in scena in Italia, proprio in quell'anno, nel 2013, al Giardino della Memoria di Ustica e al Valle Occupato (proprio in quell'occasione l'aveva intervistata Massimo Marino per Doppiozero). E poi di Armando Punzo, della sua messa in scena de La Prigione con la Compagnia della Fortezza nel Carcere di Volterra nel 94 cui lei volle assistere; e dunque, ancora, di poesia e di utopia.

Ha recitato una poesia in tedesco, e infine, molto a lungo, abbiamo parlato dell'uomo, del senso dell'arte, di me, di perché mi trovassi in una casa di riposo per attori indigenti nel New Jersey: «Gli anni ‘60, ‘70, ‘80 non sono importanti, il momento più importante è questo. La rivoluzione è oggi, è domani. È nel fatto che tu sia venuta fin qui per me, per parlare con me di pacifismo».

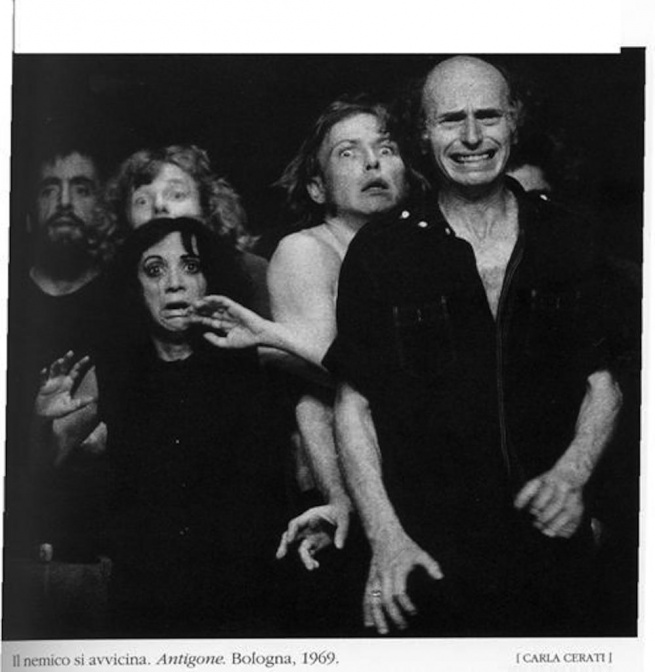

Living Theatre, Paradise Now, Yale Repertory Theatre, 1968

Living Theatre, Paradise Now, Yale Repertory Theatre, 1968

Judith Malina, maestra del teatro novecentesco, è morta ieri, povera imprudente e coraggiosa, come povero imprudente e coraggioso è sempre stato il Living Theatre. È già stato e sarà a lungo tempo di rintracciare padri nobili e legittimare figli del Living, di studiare, interpretare, collegare, intersecare. Nel frattempo, a lei spetta la gloria eterna dei poeti; per avere immaginato, soprattutto, la rivoluzione di un'arte che non racconti la realtà ai suoi spettatori, ma la incrini, la sposti, la sconfessi, la rigeneri, per e con loro, attirandoli nel cerchio della propria inattualità. Un'arte che sappia interrompere, con la bellezza non violenta, la furia cieca della storia.