Speciale

Non c’è mai una storia unica

«Kelsey si rivolse a Ifemelu: – Che cosa legge? || Ifemelu le mostrò la copertina del romanzo. Non voleva iniziare una conversazione. […] – È bello? || – Sì. || – È un romanzo, giusto? Di cosa parla? || Perché la gente chiedeva sempre “di cosa parla?” come se un romanzo “parlasse” di una cosa sola? A Ifemelu quella domanda non piaceva; non le sarebbe piaciuta nemmeno se, in aggiunta alla sua depressione da incertezza, non avesse avuto un inizio di mal di testa».

Siamo nel capitolo diciottesimo di Americanah, di Chimamanda Ngozi Adichie; scritto e pubblicato negli Stati Uniti (2013) e tradotto da Andrea Sirotti per Einaudi (2014; la citazione è a p. 180; da pochi mesi è uscita anche l’edizione tascabile).

Chimamanda Ngozi Adichie è nata nel 1977 ad Abba, in Nigeria (nei luoghi che hanno fatto parte della Repubblica del Biafra), ed è cresciuta nella città universitaria di Nsukka, da dove si è poi trasferita, con una borsa di studio, negli Stati Uniti. Americanah è il suo terzo romanzo, dopo L’ibisco viola (Purple Hibiscus, 2003; Fusi orari 2006, e Einaudi 2012, traduz. di M. G. Cavallo), che ha vinto il Commonwealth Writers’ Prize for Best First Book nel 2005; e dopo Metà di un sole giallo (Half of a Yellow Sun, 2006), Einaudi 2008, traduz. di S. Basso, finalista al National Book Critics Circle Award 2006 e vincitore dell’Orange Broadband Prize 2007; Premio Nonino 2009. Il titolo rimanda all’emblema del Biafra, che è un sole nascente – la “metà di un sole giallo”, appunto.

Chimamanda Ngozi Adichie

Americanah ha ottenuto il National Book Critics Circle Award e molte altre menzioni, tra cui quella di uno dei cinque migliori romanzi del 2013 sul New York Times.

È un libro bello, originale e importante. Comincerò a spiegare queste affermazioni tornando all’esclamazione di impazienza riportata all’inizio: «Perché la gente chiedeva sempre “di cosa parla?” come se un romanzo “parlasse” di una cosa sola?». Ifemelu, la protagonista di Americanah, ha ragione a infastidirsi, perché un romanzo non racconta mai un’unica vicenda; e, soprattutto, non parla e basta, ma esprime: sé stesso e la storia, attraverso la forma. Se ci limitassimo soltanto ai fatti che avvengono dentro un romanzo, nomineremmo soltanto alcune delle ragioni per cui ci ha emozionato, ci è piaciuto, ci ha fatto pensare, ha cambiato il nostro sguardo. E così, usando come esempio proprio Americanah, l’interesse e il valore di quest’opera non riguardano soltanto la vicenda che si svolge nel corso della narrazione, e che possiamo riassumere così: siamo in Nigeria, nella prima metà degli anni Novanta; Ifemelu e Obinze si innamorano al Liceo. Vivono in un paese soffocato dalla dittatura militare e dalla mancanza di prospettive. Ifemelu vince una borsa di studio e parte per gli Stati Uniti, convinta che entro pochi anni Obinze possa raggiungerla. Ma l’impatto con la società americana è difficile: è come se Ifemelu scoprisse per la prima volta di essere nera e cosa è il razzismo. Questa presa di coscienza è traumatica, nei primi tempi, tanto da provocare un crollo emotivo e il rifiuto della storia con Obinze; del resto, il processo di integrazione rimarrà sempre incompleto e faticoso, anche successivamente, quando, mentre trascorrono gli anni, la donna ha altre relazioni, cambia città, cambia lavoro, e apre un Blog (“Razzabuglio, o varie osservazioni sui Neri Americani – un tempo noti come negri – da parte di una Nera Non Americana”):

– L’unica ragione per cui dici che la razza non è un problema è perché vorresti che non lo fosse. Tutti lo vorremmo, ma è falso. Vengo da un paese in cui la razza non è un problema; non mi sono mai pensata nera e lo sono diventata solo al mio arrivo in America. Se sei nero in America e ti innamori di un bianco, la razza non è un problema finché siete da soli, perché siete solo voi e il vostro amore. Ma appena esci fuori, la razza ha importanza eccome. Ma noi non ne parliamo. Non le diciamo nemmeno ai nostri partner bianchi, le piccole cose che ci fanno incazzare e quelle che vorremmo capissero meglio, perché abbiamo paura che ci rispondano che stiamo esagerando, o che siamo troppo sensibili (Americanah, p. 278).

Obinze, intanto, non riuscirà a espatriare per l’America a causa dell’irrigidimento delle politiche di sicurezza e di controllo seguite ai fatti dell’Undici Settembre; parte dalla Nigeria grazie a un permesso di soggiorno per l’Inghilterra di sei mesi; rimarrà a Londra, come clandestino, fin quando sarà scoperto ed espulso. Tornato a Lagos, Obinze diventerà un ricco immobiliarista, si sposerà e avrà una figlia. A distanza di tredici anni dal suo arrivo in America, Ifemelu, a Princeton, ha lasciato il compagno, Blaine, e ha chiuso il blog che l'ha resa famosa. È in un salone afro a «farsi le treccine per tornare a casa» (p. 9), perché ha deciso di tornare in Nigeria, e non vuole arrivarci da 'Americanah' (è questa l’espressione usata con le amiche, al liceo, per aggredire ironicamente chi al ritorno dall’America ostentava una pronuncia strascicata dell’inglese). Ifemelu scrive a Obinze: il suo ritorno e il nuovo incontro tra i due personaggi rimettono in gioco un altro possibile inizio della storia.

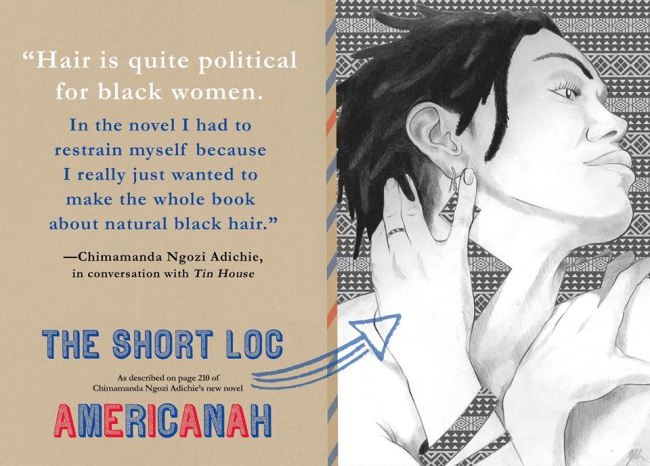

A fare di Americanah un’opera di rilievo però, più che l’insieme dei fatti, è il modo in cui la scrittura reinventa e ricostruisce la storia, chiedendoci di impossessarcene. In particolare, sono soprattutto i confini formali, spaziali e temporali costruiti dal racconto che danno vita e significati alla rappresentazione. Il libro, infatti, si articola in sette parti composte da cinquantacinque capitoli: fino all’ultimo capitolo della Parte Quarta, vale a dire fino al quarantunesimo, la storia, che era iniziata dal momento in cui Ifemelu si reca nel salone afro per farsi le treccine, si svolge in flashback: durante le sei ore di permanenza dalla parrucchiera, la voce narrante, servendosi prevalentemente dello sguardo di Ifemelu (con l’eccezione della Parte Terza, dedicata a Obinze), rivive i fatti accaduti negli ultimi quindici-sedici anni. La tensione narrativa costruita dal corpo del racconto è tutta caricata sul paradossale equilibrio tra una temporalità così estesa e varia e uno spazio di posa unico (almeno fin quando, nel quarantunesimo capitolo, Ifemelu uscirà dal salone). Ma non è uno spazio indifferente: perché il luogo dove una donna africana può farsi sistemare i capelli – il negozio dove Ifemelu, come si racconta nelle prime pagine di Americanah, è arrivata affrontando un viaggio, cioè uscendo da Princeton, prendendo prima un treno e poi un taxi – non è uno scenario tra gli altri, ma è uno spazio di forte portata simbolica, perché il posto dove si fanno i capelli è il campo d’azione e di espressione dell’immaginario dell’identità femminile africana. È la zona dove entrano soltanto le donne e dove diventano protagoniste le storie femminili, essenzialmente; è il posto dove si mette in scena, costruendola e decostruendola, la narrazione della diversità nera – che davvero può essere riraccontata anche attraverso la storia dei capelli, come mostra, per limitarsi a un paio di esempi, il libro Hair Story, Untangling the Roots of Black Hair in America, (scritto da Ayana D. Byrd e Lori L. Tharps 2001 e 2014), o il bel film di Céline Sciamma Bande de filles (2014: uscito in Italia con una traduzione imbarazzante: Diamante nero) in cui la protagonista, una sedicenne nera, ogni volta che vive una fase diversa e nuova subito cambia acconciatura. È qui, dunque, nel salone di bellezza, mentre la parrucchiera le acconcia la testa alla maniera africana, che l’invenzione romanzesca fa rivivere nella mente di Ifemelu le vicende degli ultimi anni nigeriani che avevano preceduto la partenza e dei successivi tredici anni di vita americana. Guardata da questa prospettiva, e dall’interno di questo luogo dell’immaginario, la storia di Americanah non è semplicemente la storia di un ritorno a casa, o, peggio ancora, di un viaggio all’indietro, ma la storia di come Ifemelu, e chi legge assieme a lei, esplora e rimette insieme i passaggi attraverso cui prende forma la sua scelta di tornare più che ad “abitare in” ad “abitare la” Nigeria. È proprio la sua rilettura del passato a mandare avanti la storia, componendo, assieme al racconto, una narrazione di autoidentificazione, una memoria che possa preparare, a livello sia tecnico che esistenziale, l’immaginazione di un futuro.

Tanto in senso tematico che strutturale, Ifemelu, dunque, per quattro quinti del libro impersona un destino narrativo che continuamente si instaura e si definisce per differenza e dissociazione: per stare al centro di qualcosa (che vale anche come spazio di un’identità) deve trovarsi sempre, simultaneamente, in disparte rispetto ad altro. Così per essere dentro il salone deve andare fuori da Princeton, il luogo dove ha una borsa di studio; mentre era in Nigeria era lontana dall’America; viceversa, una volta in America è distante dall’Africa; e, ancora, quando sarà di nuovo a Lagos capirà di avere uno sguardo straniero:

– Il suo generatore è grande come casa mia, ed è silenziosissimo! – disse Ranyinudo. – Hai visto il casotto del generatore su un lato del giardino?

Ifemelu non l’aveva notato. E si irritò. Era quello che ogni vero lagosiano avrebbe dovuto notare: il casotto del generatore, le dimensioni del generatore (p. 377).

Come ha fatto anche con i suoi capelli, Ifemelu a lungo ha cercato di “lisciare” la sua identità, di ambientarla, di inventarla pure, per farsi accettare:

Laura annuì con l’aria di chi la sa lunga. – Terribile quello che succede nei paesi africani.

– Come ti sei trovata, finora, negli Stati Uniti? – domandò Kimberley.

Ifemelu le raccontò del senso di vertigine che aveva provato la prima volta che era andata al supermercato; avrebbe voluto comprarsi dei cornflakes, li mangiava anche a casa, ma nella corsia dei cereali si era trovata davanti cento confezioni diverse, un turbinio di colori e immagini, e le era venuto il capogiro. Raccontò questo episodio perché pensava fosse divertente; chiamava in causa in modo innocuo l’ego americano. (Americanah, p. 141)

Oppure si è trovata a dover contenere una reazione per non essere “aggressiva”:

– Il tuo cane mi ha appena mangiato il bacon, – disse a Elena, che affettava una banana dalla parte opposta della cucina, facendo cadere i pezzi nella tazza dei cereali.

– Il fatto è che tu odi il mio cane.

– Dovresti educarlo meglio. Non dovrebbe mangiare il cibo dalla tavola.

– Vedi di non ammazzarmi il cane con il vudù.

– Cosa?

– Dai, scherzo! – disse Elena con un sorrisetto furbo, mentre il cane scodinzolava, e Ifemelu sentì il sangue andarle in acido nelle vene; si avvicinò a Elena con la mano alzata e pronta a esplodere sul suo viso, poi si trattenne con uno scossone, si fermò, si voltò e salì di sopra. (p. 145)

Ho appena citato tre scene, nel senso tecnico dell’espressione, perché certamente non sono l’unica strada possibile, né possono valere in assoluto, e tuttavia, in molti casi, l’uso delle scene, cioè di una situazione mimetica, anziché degli inserti digressivi diegetici, può far capire la capacità creativa con cui un’autrice si è saputa impossessare di certe verità che ha scelto di pronunciare a titolo di romanziera, o comunque in qualità di scrittrice, e non di sociologa. Americanah, insomma, non è un trattato sull’Africa, né un saggio sulla discriminazione razziale, bensì un’opera di fiction: non intende spiegare o argomentare, ma inventare un mondo di finzione che mostri, dica le cose dall’interno del racconto. Per diventare letteratura, la violenza simbolica subita da Ifemelu deve essere vissuta, sia dal personaggio che da chi legge.

In tal senso, credo che, scrivendo Americanah, Chimamanda Ngozi Adichie abbia voluto affrontare, come autrice di un romanzo, almeno tre questioni sentite come urgenti, ma che andavano appunto reinventate e trattate in senso letterario.

Anzitutto, la necessità e la scelta di raccontare l’Africa come spazio non metaforico («Credono a qualsiasi cazzata sull’Africa»: p. 125), riprendendo, in tal senso, la ricca – ma ancora troppo sconosciuta – tradizione di riflessione nigeriana intorno allo sguardo orientalista sull’Africa: ne parlava già, in un famoso intervento, Chinua Achebe (1930-2013), l’autore di Things Fall Apart (1958, Il crollo, tradotto in cinquanta lingue, letto da milioni di persone; disponibile in Italia in una rara edizione Loescher del 2002), quando definiva l’Africa «un campo di battaglia metafisico privo di qualsiasi riconoscibile umanità, in cui l'Europeo errante entra a proprio rischio e pericolo» (An Image of Africa: Racism in Conrad's "Heart of Darkness: http://kirbyk.net/hod/image.of.africa.html). Ne parla anche Wole Soyinka nella conversazione con Alessandra Di Maio pubblicata da doppiozero in Africa (Of Africa, 2012), o quando scrive delle «finzioni» eurocentriche sull’Africa (Bompiani, p. 50, traduz. di Alberto Cristofori; ma l’introduzione del volume si può leggere anche qui).

È principalmente attraverso il personaggio di Obinze, attraverso la sua parabola narrativa, che prende vita, in Americanah, un’idea dell’Africa come soggetto di uno sguardo e di una voce:

– Quando ho iniziato a lavorare come immobiliarista, in realtà avevo l’idea di ristrutturare vecchie case invece di buttarle giù, ma non aveva senso. I nigeriani non comprano le case perché sono vecchie. Un vecchio fienile ristrutturato, vecchio di duecento anni, hai presente, il genere di cose che piacciono agli europei. Qui non può funzionare. Ma ovviamente si capisce, perché noi siamo una nazione del Terzo Mondo, e quelli del Terzo Mondo guardano avanti, e ci piace che le cose siano nuove, perché il nostro meglio deve ancora venire, mentre l’Occidente il suo meglio lo ha già dato e quindi ha bisogno di fare un feticcio di quel passato (p. 420).

– Usate le patate surgelate, importate, oppure tagliate e friggete le vostre?

Il cameriere aveva l’aria offesa. – Sono quelle surgelate e importate.

Mentre il tipo se ne andava, Ifemelu disse: – Quella roba surgelata ha un sapore orribile.

– Non riusciva a capacitarsi che tu gli chiedessi le patate vere, – commentò ironico Obinze. – Le patate vere sono cose di altri tempi. Non dimenticare che questa è la nostra nuova classe media. Non abbiamo ancora completato il primo ciclo di prosperità: dobbiamo arrivare in fondo per tornare alle origini, a bere il latte dalla mammella della mucca (p. 427).

Un secondo aspetto svolto da Americanah riguarda poi l’attenzione costruita dal romanzo intorno all’immaginario razziale. Lasciamo ancora la parola al testo, in particolare a una scena che si svolge tra Afroamericani: la padrona di casa, sorella di un fidanzato di Ifemelu, sta raccontando di quando un bianco inglese si è dispiaciuto per una donna bianca abbandonata dal marito, immedesimandosi nel rincrescimento provocato non dall’esistenza di un’altra relazione, ma proprio dalla scoperta di una rivale nera:

– Forse dovresti trasformarlo in un romanzo, – disse Maribelle.

– Stai scherzando? – chiese Shan, un po’ brilla, un po’ teatrale, adesso seduta stile yoga sul pavimento. – Non si può scrivere un romanzo onesto sulla razza in questo paese. Se scrivi su come la gente è condizionata dalla razza, è troppo ovvio. I pochi scrittori neri che fanno narrativa di qualità in questo paese, e sono tre, non i diecimila che scrivono quelle cazzate di libri sui ghetti con le copertine sgargianti, hanno due scelte: o fare i preziosi o fare i pretenziosi. Quando non sei né l’uno né l’altro, nessuno sa cosa fare di te. Quindi, se vuoi scrivere di razza, devi cercare di farlo in modo lirico e sottile così che il lettore che non legge tra le righe non si accorge neppure di questioni razziali. Avete presente, una meditazione proustiana, tutta acquosa e sfocata, che alla fine vi farà sentire acquosi e sfocati.

– Oppure trova uno scrittore bianco. Gli scrittori bianchi si possono permettere di parlare di razza senza filtri e di diventare militanti perché la loro rabbia non fa paura, – disse Grace (pp. 323-324).

Al contrario del personaggio di Shan, l’autrice di Americanah ha scelto di parlare frontalmente dell’immaginario razziale, esattamente come fa la protagonista con il suo Blog. Proprio attraverso l’inserimento dei pezzi postati sul Blog (per es.: Ai miei amici Neri Non Americani: in America siete neri, cari miei: 209; Obama può vincere solo se rimane il negro magico: p. 309; Viaggiare da neri: p. 318); oppure per via dei dialoghi, o ancora attraverso la descrizione attenta di situazioni della vita ordinaria (magari il parquettista che suona alla porta, e si rilassa solo quando si accerta che la donna nera che gli ha aperto non è la padrona di casa, ma una babysister, dunque una sottoposta: p. 158); grazie a tutti questi aspetti Americanah procura esistenza narrativa alla banalità impercepibile eppure ferocemente operante del razzismo, talvolta lavorando anche con ironia: « – Sei bellissima, – le disse un tizio, con un sorriso sfacciatamente smagliante. – Le donne africane sono splendide, specie le etiopi» (p. 161); o come quando Obinze, a Londra, va a cena casa del suo amico del liceo, Emenike, che ha sposato una donna bianca:

– Si mangia ragazzi? – Prese uno dei piatti e lo esaminò.

– Adoro questi piatti. Con Georgina ed Emenike non ci si annoia mai, vero? – disse Hannah.

– Li abbiamo presi in un bazar in India, – spiegò Emenike. – Fatti a mano dalle donne del posto, semplicemente bellissimi. Vedi il particolare sul bordo? – Sollevò un piatto.

– Sublimi, – disse Hannah, e guardò Obinze.

– Sì, molto carini, – mormorò lui. Quei piatti, con la loro rifinitura amatoriale, le leggere protuberanze sui bordi, non sarebbero mai stati mostrati in presenza di ospiti in Nigeria. Ancora non era sicuro se Emenike fosse diventato uno che trovava bella una cosa solo perché fatta a mano da gente povera in un paese straniero, o se avesse semplicemente imparato a fingere di apprezzarla (p. 259).

Un terzo motivo, infine, continuamente operante nella scrittura di Americanah consiste nella costruzione di prospettive testuali e narrative che smontino, anche nel senso del “genere”, l’immaginario canonizzato dalla tradizione. Si tratta dunque di raccontare anche le vite di quella parte dell’umanità rimasta molto spesso invisibile nella tradizione del racconto occidentale: i neri, per esempio; le donne, per esempio; i neri emancipati, anziché gli schiavi, che studiano e diventano ricchi, per esempio, oppure i neri che si trovano a pulire i gabinetti, vivendo a Londra da clandestini, pur essendo figli di docenti universitari; le donne che studiano e si emancipano, che hanno un lavoro, e possono far funzionare e mandare avanti un intero meccanismo narrativo, anziché avere diritto di presenza soltanto a titolo di madri, figlie, mogli o amanti del protagonista, per esempio. Se le storie sono importanti perché attraverso di esse riconosciamo il nostro posto nel mondo, ecco che la definizione di universi finzionali dinamici, cioè capaci di non raccontare sempre la medesima (vecchia) storia, diventa una scommessa di libertà che riguarda tutti. In questo senso, Americanah dialoga con i due temi a cui Ngozi Adichie ha dedicato due “Ted Talks” che hanno raggiunto una fama mondiale: la prima è I pericoli di una storia unica ( The dangers of a single story, 2009), e la seconda Dovremmo essere tutti femministi ( We should all be feminists, 2013), pubblicata nell’aprile scorso da Einaudi – e ripresa pure in una canzone di Beyoncé. La critica del razzismo e il femminismo non sono infatti due questioni messe vicine per caso: in entrambe le situazioni il riscatto creativo nasce dalla possibilità di uno spostamento di sguardo, vale a dire dal passaggio dall’orizzonte di una storia unica a quello plurale di storie altre, differenti, occultate dalle finzioni egemoniche, oppure ammaestrate a identificarsi sempre, in senso tanto estetico quanto ideologico, in storie di affermazione che appartengono ad altri. La famosa questione tecnica della “sospensione dell’incredulità”, guardata attraverso un dispositivo di decostruzione, non è più soltanto una questione letteraria, perché la presenza di narrazioni che parlino di tutti, e di tutte, non riguarda solo l’ambito della credibilità romanzesca; ma rende plausibile l’esistenza di un mondo in cui a ogni vita sia riconosciuta la possibilità di reinventarsi. E magari di avere una storia che non parla di una cosa sola.

Con il sostegno di