Reparto femminile e genderfluid / Uncinetto a San Vittore

Mi sono sempre meravigliata che il lungo e largo marciapiedi che costeggia il muro del carcere di San Vittore sul lato di viale Papiniano sia per lo più quasi deserto. A parte le poche persone in attesa davanti alla porticina che immette ai locali per i colloqui con i detenuti e la consegna dei pacchi, sono rari i pedoni che scelgono di percorrerlo. Nemmeno le biciclette sembrano voler approfittare dell’occasione piuttosto unica di potere sfrecciare su un marciapiedi senza essere maledetti dai passanti. Tutto il consueto frettoloso andirivieni milanese si svolge di là dal semaforo, a debita distanza dall’odore di galera.

Che cosa tiene lontane le persone da uno dei luoghi più presidiati e sicuri della metropoli, mi chiedo. Istintiva repulsione per il crimine ospitato in quella enorme e sinistra costruzione, con le sue antiche garitte e le sentinelle armate, che molti infatti non vorrebbero vedere esposta in bella mostra a turbare la quiete borghese del quartiere Magenta? Fastidio per l’intrusione nel loro campo visivo di un ostacolo al tran tran dei pensieri mentre si fumano una sigaretta o portano a spasso il cane? Giacché credo che nessuno di noi, prigionieri della libertà, possa passare di lì senza che anche per un solo istante non lo sfiori l’immagine angosciosa della detenzione coatta che si sa nascosta dietro il muraglione.

O forse non piuttosto – a voler scendere più nel sottile – l’oscuro timore di esporsi a un qualche contagio che la nostra umana fragilità rischierebbe di contrarre al solo avvicinarsi a quell’intercapedine da cui potrebbe filtrare la presenza conclamata del Male? È anche per cercare risposta a queste (e a tante altre) domande che un giorno di ormai parecchi anni fa ho deciso di trovare il modo di entrarci, a San Vittore. Da allora ogni settimana aspetto che una guardia mi apra il portone di Piazza Filangeri e vengo accolta da un mondo fuori dal mondo che ormai mi tiene stretta a sé con un legame tenace, contraddittorio, impossibile da spiegare in tutti i suoi tormentati risvolti. Le pagine che seguono sono un tentativo di descriverlo e di cercare di esprimere le emozioni di cui sono generosi i luoghi, le atmosfere, le persone che ospita.

Devo questo titolo a Roberta, la mia compagna di ‘galera’.

Osvaldo e l’uncinetto

Si sale sempre con una certa apprensione al IV piano del Sesto Raggio. E si arriva con grande affanno dopo aver percorso la scala impervia, stretta, sbreccata che sembra annunciare nel suo estremo degrado quello che sta di là dal cancello. Il SESTO/IV è la sezione dei cosiddetti Protetti, i detenuti che il gergo della galera chiama “infami”, quelli che non possono permanere nei reparti della delinquenza comune il cui codice etico non concede tolleranza verso la particolare efferatezza di certi crimini, anche solo presunti, o verso soggetti vistosamente devianti nella loro identità di genere.

E invece, varcata la soglia, il Sesto/IV smentisce le aspettative create dalla pesante stigmatizzazione che gli pesa addosso e si rivela un posto imprevisto e di imprevisti.

Il reparto è ampio e luminoso con una piccola biblioteca a vista sul fondo, disegni e tavole dei buoni propositi alle pareti. E ci sono loro, i Protetti. Eccoli qua: tutte le età, le razze, le lingue radunate in una settantina a di persone, ospitate in celle da tre/quattro detenuti, molti dei quali sono sottoposti, con ogni evidenza, a trattamenti sedativi pesanti. Visti da fuori, sono quelli per cui una grande maggioranza di gente vorrebbe “buttare la chiave”. Visti da “dentro” e da vicino sono persone che – ti raccontino poco o tanto di sé, ti dicano o no cosa li ha portati in carcere – hanno estremo bisogno di uscire dalla solitudine e dall’apatia del ghetto e di sentire il suono della propria voce che parla a qualcuno cui interessa ascoltare e non giudicare. Ci sono gli arroganti e i disperati, gli arrabbiati e gli sfiniti, quelli che hanno le energie per tenersi a galla e quelli che vedi soccombere, affondare nel silenzio, schiacciati da qualcosa che non è dato di definire.

La prima volta che è possibile raccoglierli in un piccolo gruppo è il 6 maggio 2021. La pandemia impone ancora la reclusione dura, ma chi partecipa a questo incontro settimanale ha il permesso di lasciare la cella. Tutti gli altri restano, tranne l’ora d’aria, di là dalle sbarre; qualcuno sporge uno specchietto per guardare cosa succede nel corridoio… È un’immagine che colpisce allo stomaco, il segno del ritorno, con l’emergenza, a una galera che credevo superata per sempre.

Nella saletta arrivano due ragazzi senegalesi e due brasiliani. I senegalesi parlano perfettamente italiano, sono belli e maestosi, integrati da tempo, abbastanza spavaldi.

I due brasiliani sono come un’apparizione, allegra e chiassosa. Uno, Linda, è un trans visibilmente femminile; esile e minuta, ha scelto un look da ragazzina: ballerine ai piedi, minigonna, in testa un fantasioso turbante. Vuole essere chiamata col suo nome femminile, perché femmina ci son nata. E c’è il suo ‘concellino’: Osvaldo, un personaggio sorprendente ed estroso, una sorta di provocante quintessenza del queer. I capelli, rasati sulla nuca, diventano una criniera riccia e agitata da metà della testa fin giù sulla fronte, e così ricorda un po’ quelle bambole che cambiano aspetto e ruolo se le capovolgi: da una parte Cappuccetto rosso, dall’altra il Lupo… Ha lineamenti delicati su cui cresce un’ombra di barba, movenze effeminate, unghie dipinte d’azzurro ma una voce virile e sonora con la quale in un italiano quasi forbito dice, racconta e domanda in una irrefrenabile valanga di parole. È divertente, simpatico Osvaldo, che fuori faceva il cuoco.

Ha un sacco di problemi pratici per cui si rivolge a me. Ma poi, stanco di tutte le complicate questioni burocratiche che lo assillano, eccolo uscire con una richiesta lì per lì strabiliante: “Saresti proprio un tesoro se mi portassi un uncinetto e delle matassine di filo colorate, rosse soprattutto, per fare i braccialetti”. Subito anche Linda si dice a sua volta smaniosa di quel lavoretto manuale. E a me pare che in questo modo, con quel loro impellente bisogno di uncinetto, mi stiano spiegando – meglio che se non avessimo intavolato una discussione sul tema – come nel lungo periodo in cui il Covid ha ripristinato il regime delle celle chiuse, ha cancellato gli incontri con i parenti e con qualsiasi figura esterna, gli espedienti per riempire il tempo vuoto sono tornati a essere la merce più preziosa.

E così, qualche giorno dopo, eccomi in una merceria milanese a chiedere matassine colorate e due uncinetti a una commessa, alla quale mi piacerebbe raccontare che devo portarli in carcere a un brasiliano genderfluid e a un trans, detenuti per reati che non conosco in un reparto su cui pesa un marchio infamante. Le spiegherei che credo valga la pena di portargliele, quelle matassine, e non come gesto caritatevole ma perché – ce lo ha insegnato una sentenza memorabile della Corte Costituzionale (nr. 196) – anche e soprattutto chi si trova ristretto in regime speciale “deve conservare la possibilità di accedere a piccoli gesti di normalità quotidiana, tanto più preziosi in quanto costituenti gli ultimi residui in cui può espandersi la sua libertà individuale”.

Not giving up

La settimana seguente Osvaldo non si presenta; piena di sorrisi e sbracciandosi di saluti arriva invece Linda. Il turbante è nel frattempo cresciuto in altezza e la fa sembrare ancora più minuta sotto quell’impalcatura da Cleopatra. Indossa un miniabito sui cui bordi serpeggia, quasi un manifesto programmatico, la frase Not giving up, e scarpette di vernice. È ansiosa di mostrarmi cosa ha prodotto con le matassine che sta raccogliendo da diversi donatori. Con un gesto plateale dispiega sullo sgangherato tavolino di formica della stanzetta colloqui una tovaglia rotonda ancora in fase di lavorazione. Nella sua sapiente commistione di italiano e brasiliano mi illustra, con grande competenza della materia, che quella che sta portando a termine è una toalha de mesa eseguita a punto pipoca.

Oggi però mi accorgo subito che il suo umore è diverso, gli occhi scuri sopra la mascherina sono più sgranati. Le chiacchiere sulla toahla si rivelano infatti ben presto solo una digressione, il preambolo di un altro discorso che le preme e che si rivelerà lungo, faticoso, sofferto.

I fili sgargianti hanno saputo rompere il ghiaccio ma ora sono altre le trame da intrecciare. Con straordinaria teatralità, enfatizzata dalla sua lingua immaginifica, dipinge quelle strade tra la ferrovia e il Cimitero monumentale dove batte da anni ormai per rientrare dell’esorbitante somma dovuta al trafficante che l’ha fatta arrivare qui. Descrive le automobili che accostano e i clienti che giocano al ribasso sul prezzo pattuito e l’hanno indotta più volte a mostrare il coltello e strappare via in fretta qualche banconota. E poi ancora rievoca le camere dove improbabili fidanzati l’hanno ripetutamente “fregata”, fino all’ultimo che con spregio e premeditata violenza le ha trasmesso l’HIV. “E dire che io me ne starei così bene in casa a far le torte di mele e il crème caramel!”. Così Linda conclude il lungo monologo a cui oggi ha deciso di invitarmi. Come sempre, davanti alle narrazioni che ascolto non mi chiedo quali intenzioni le ispirino, quanta verità contengano.

La reclusione sembra essere per molti l’occasione di rivedere la propria vita e provare a riorganizzarla in un racconto o in molti racconti che le restituiscano una qualche forma di dignità e di senso. Io non posso che essere spettatrice consapevole di questo gioco, niente di più, ma in molti casi già questo può essere tanto. Forse è la prima volta che qualcuno sta lì ad ascoltare Linda, senza fare domande, lasciando semplicemente spazio a tutte quelle parole e immagini, che sono probabilmente un impasto di invenzioni e di fantasie. Ma ho imparato che proprio queste finzioni sono il modo di molti detenuti e detenute per comunicare a spezzoni, a flash abbaglianti, la loro realtà più autentica, quando questa è troppo terribile da maneggiare con lo strumento della pura verità.

Quel giardinetto

Il reparto Femminile è tutta un’altra galera. Sta in un’ala laterale di San Vittore e costituisce una piccola comunità a sé. Questa collocazione appartata sembra ribadire che a tutt’oggi il carcere delle donne è marginale e subalterno rispetto a quello degli uomini. L’abisso che li separa è in primis di natura quantitativa: il numero delle detenute è irrisorio se paragonato alla bolgia dei raggi maschili e nessuna teoria ha ancora fornito una risposta esauriente alla questione della differenza di genere nel delinquere, dell’assoluto primato dei maschi nella produzione di devianza criminale. Quello che però accoglie di sorpresa chi entra in questo reparto è la sensazione fortissima di penetrare in un vecchio convitto per ragazze perdute, in uno di quei Pii Istituti religiosi dove il buon tempo andato si liberava delle sue femmine ribelli, e non in un carcere dove recluse di ogni età, provenienza e condizione sociale attendono di essere sottoposte a giudizio per crimini radicati nel nostro oggi disastrato.

Questo effetto di straniamento temporale ha una sua precisa ragion d’essere: fino al 1990, quando il Corpo di polizia penitenziaria si dotò anche di personale femminile per la custodia delle donne, il compito di vigilanza e assistenza morale e infermieristica in queste sezioni era infatti affidato alle suore. A San Vittore fu il benemerito ordine della Carità di Santa Giovanna Antida di Thouret, che aveva nel carcere anche un suo piccolo convento. La loro impronta è rimasta, coltivata dalle due sorelle ancora in servizio nel reparto.

Superato il cancello di accesso, lo spazio che ti accoglie sembra precipitare questo luogo in un’arcana atmosfera di cattolica espiazione. Dal suo piedistallo al centro del corridoio una misericordiosa Santa in gesso colorato con un giglio in mano e un putto roseo al fianco vigila sull’andirivieni delle detenute, delle agenti, dei visitatori e impartisce la sua benedizione ai borsoni di plastica rigonfi di indumenti che i familiari delle recluse depositano ai suoi piedi. La santa è circondata da una moltitudine di vasi e vasetti con le piante che non mancano mai in nessuna sacrestia che meriti questo nome.

Sembra un angolo preso in prestito da una chiesetta della bassa padana e predisposto perché chi passa di lì ricordi che siamo e non smetteremo di essere un paese devoto e cattolico dove la parola reato fa rima con Peccato, le sentenze infliggono il Castigo e le assoluzioni concedono il Perdono alle sventurate incorse nelle maglie della legge. Tutto sembra ribadire che le donne che ‘sbagliano’ sono e restano in prima istanza delle peccatrici, soggetti fragili, irresponsabili, che per debolezza hanno lasciato la retta via delle virtù femminili cui, per il loro bene, il carcere le riconduce con lavori di cucito e apprendistato culinario.

Dal fondo del corridoio, laggiù dove dietro il reparto Penale stanno le cucine, arriva alle ore dei pasti l’inconfondibile e indefinibile odore delle stesse paste al sugo e delle minestre che conosciamo se ci è capitato di essere stati ospiti della foresteria di un’abbazia o di una ‘mensa dei pellegrini’.

Il vero cuore segreto di questo mondo a parte si spalanca però lungo il lato sinistro del corridoio, dove grandi vetrate aprono la vista sul giardino. Prima della pandemia, che lo ha interdetto a ogni frequentazione, in questo spazio, pur nella recinzione vigilata, era concesso alle recluse guardare il cielo oltre la chioma di un albero, nelle vicinanze di un oleandro, con un piccione che becchetta nei dintorni: piaceri incommensurabili per chi vive in cella e trova in quel rettangolo inscritto nel grigio cemento di San Vittore un tranquillo avamposto di libertà.

Da due anni il giardino sta lì solo perché lo si guardi oltre i vetri, come un acquario, ma riuscendo comunque ad assaporarne l’insopprimibile vocazione ad assomigliare al cortile di una parrocchia. I connotati ci sono tutti e anche questi non possono non evocare l’atmosfera degli oratori delle nostre infanzie: i vialetti di ghiaia, il pergolato di glicine, le aiole di finta pietra e tutte le piante modeste e irrinunciabili che popolano certi vecchi cortili di Milano. C’è persino un eroico arancio capace di mettere frutti insperati nell’algido habitat di una galera lombarda. Nel cuore di questa gentile coreografia non poteva non collocarsi, offerta alla meraviglia delle detenute di qualsiasi credo, la riproduzione in sassi e cemento della Grotta di Lourdes. Talvolta capita di vedere transitare di lì, rapido e furtivo, un bel gatto soriano attirato dalle cucine. Nell’insieme un giardino capace di risvegliare in chissà quante di queste donne il ricordo delle periferie da cui provengono e dei frati che alle più diseredate sapevano sempre offrire una zuppa calda, una maglia di lana o un paio di scarpe senza fare troppe domande.

Quando esco a fine mattinata mi apre il cancello una giovane agente di custodia (“Age”, così vengono chiamate confidenzialmente lei e le sue colleghe dalle detenute del reparto): molto bella, sapientemente truccata, una sfida allo sguardo della Santa che vigila lì accanto ma è generosamente pronta a sorvolare su queste apparenze. Chissà, mi chiedo, che sentimenti suscita la provocazione del suo aspetto seduttivo nelle donne ‘peccatrici’ cui deve aprire e chiudere la cella. Forse una forma di tacita sorellanza che annulla, almeno sul piano della complice femminilità, i ruoli imposti dal rigore della galera? “Anche tu come me, anche io come te” …

Benvenuti al III!

IL III è il reparto più affollato e difficile di tutta San Vittore. Ospita chi ha commesso reati legati alle droghe o all’alcool e ne è a sua volta, in gran parte dei casi, dipendente. Questo raggio è popolato da uomini che per lo più trascinano le loro giornate aspettando la chiamata per il metadone o smaltendo la massiccia dose di sedativi e sonniferi che gli consente (e consente all’Istituto) di tirare avanti. Molti di loro non sanno nemmeno né chiedono di sapere il nome dei farmaci che gli vengono somministrati giorno dopo giorno. Qualcuno che riesce a tenersi più in forma scende nella piccola palestra dell’umido sotterraneo per lo sfogo di un po’ di allenamento. L’atmosfera che si respira qui è quindi particolarmente opprimente e aumenta la sensazione angosciosa di trovarsi dentro un deposito temporaneo di rifiuti umani destinati a non poter essere ‘smaltiti’ ma a riprodursi incessantemente. Sono tanti, sono giovani e sono in grande maggioranza stranieri irregolari. Sono oppressi da ogni tipo di necessità e vengono agli incontri con noi per chiedere, chiedere incessantemente, chiedere di tutto, quasi che quel chiedere fosse ormai l’unico loro modo di relazionarsi col mondo. Le loro precarie condizioni fisiche e psichiche li mettono raramente in condizione di articolare un discorso, di costruire un racconto di sé. E tuttavia, quando si riesce a fare breccia in quelle corazze di apatia, anche qui possono talvolta accadere piccoli miracoli.

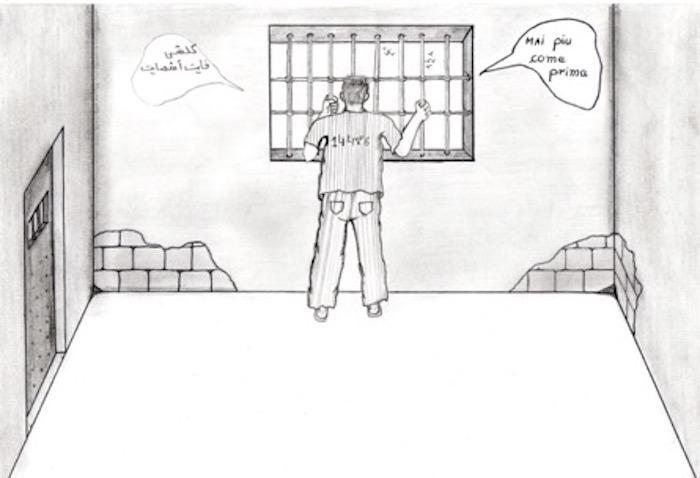

Ahmed è un giovane algerino che fuori faceva il panettiere, poi si è visto costretto ad arrotondare con lo spaccio un bilancio familiare insufficiente. Periferia milanese, percorso migratorio irto di difficoltà, storia sentita e risentita centinaia di volte. Ahmed però sa bene l’italiano, è sveglio e intelligente, si è tirato fuori dalla dipendenza, e così prima gli affidano il compito di scrivano del reparto (una specie di segretario tuttofare a disposizione degli altri detenuti) e poi addirittura di bibliotecario. Un giorno, durante i mesi in cui assisto a questo suo avanzamento di grado, mi ferma e mi confida di aver ripreso la sua passione per il disegno e di essere alle prese con un lavoro che lo sta impegnando molto. Gli brillano gli occhi, sembra che stia parlando di un’esperienza emotiva intensa, di una specie di illuminazione, ma quanto mi mostra la settimana seguente va oltre le mie aspettative, è un piccolo capolavoro di rielaborazione estetica della condizione detentiva, che Ahmed mi consente di fotocopiare e di conservare.

Si è ritratto al centro dello spazio, di spalle, aggrappato alle sbarre della finestra oltre la quale si intravvede un volo di uccelli. Indossa una divisa di fantasia, ispirata ai carcerati dei film americani, addirittura con il numero di matricola impresso sulla camicia. Nella realtà qui ci si veste come capita, magliette, jeans, tute, il modo raffazzonato che caratterizza il fashion di San Vittore. Anche la cella è trasfigurata in un ambiente spoglio e surreale, che rimuove il soffocante sovraffollamento e l’accatastamento di letti e oggetti della realtà carceraria; ma questo vuoto, inscritto nella nitida simmetria del disegno, non fa che enfatizzare il senso di solitudine della figura che guarda verso l’esterno. Ahmed ha affidato al fumetto scritto in arabo e in italiano il messaggio del suo disegno: desiderio del fine pena, sogno di un diverso futuro? È così felice del mio interesse e apprezzamento per il suo disegno che la settimana seguente mi porta un regalo che, in questo scenario umano, acquista un valore smisurato. Su un cartoncino ha vergato a colori nei meravigliosi caratteri arabi il mio nome

È questa la firma con cui mi piace chiudere queste pagine: Eva, scritto per me, nella sua lingua, da un detenuto del III raggio di San Vittore. Un gesto di gentilezza e di resilienza sull’orlo del precipizio.