In mostra a Milano / Lynn Saville, Dark Cities and dark profits

«Atget ha fotografato Parigi la mattina presto, prima che fosse popolata di gente (…) Saville è la sua controparte di New York, una sorta di Atget che lavora però alla fine del giorno, raccogliendo frammenti del passato nel presente, poco prima che vengano inghiottiti dalle ombre», ha scritto Arthur C. Danto, nella prefazione al libro di Lynn Saville Night/Shift. Atget si vantava di aver fotografato tutta Parigi come se fosse un raccoglitore imparziale di frammenti di realtà: dalle periferie più sconsolate, alle insegne dei negozi, alle strade del centro fino alla reggia di Versailles. Saville non ha l’obiettivo di fotografare tutta New York City, sarebbe ora francamente anacronistico. Eppure – ha ragione Arthur C. Danto – qualcosa li accomuna: entrambi rifiutano l’idea dell’autore quale creatore di immagini che scaturiscono dall’interiorità o dalle fantasie, mentre si rivelano attenti e animati da una profonda curiosità nei confronti dei luoghi intesi come spazi che riflettono la storia e la vita degli uomini.

Lontani dal ridurre l’esperienza fotografica alla semplice illustrazione di una tesi o di una ideologia, entrambi rinunciano alle prerogative di una soggettività messa in primo piano, per evidenziare una riscoperta dell’ambiguità del mondo e del visibile, come rivela la mostra di Lynn Saville, Dark City (Alessia Paladini Gallery, Milano, fino al 26 marzo 2022 e l’omonimo volume edito da Damiani editore nel 2015). Entrambi, per usare le parole con cui Benjamin scrive di Atget: «trascurano le grandi vedute e i cosiddetti simboli rivelatori (…) Tutti questi luoghi non sono solo solitari, bensì privi di animazione; in queste immagini la città è deserta come un appartamento che non ha ancora trovato gli inquilini nuovi. Sono queste le opere in cui si prefigura quella provvidenziale estraneità tra il mondo circostante e l’uomo, che sarà il risultato della fotografia surrealista» (Piccola storia della fotografia).

I surrealisti si “innamorano” delle opere di Atget non certo perché vedono nelle sue immagini una perfetta documentazione di Parigi, ma perché avvertono che proprio tale procedura fotografica, per così dire imparziale e documentaria, fa emergere quanto il visibile, tradotto in immagine, abbia un fondo di enigmaticità, si scontri contro una sorta di muro di «estraniazione» che nel rivelare al contempo cela. Tali opere non evocano nulla, non sollecitano il nostro immaginario: mostrano. Ma mostrano qualcosa che, nato da un apparecchio di registrazione, va oltre ciò che vediamo abitualmente perché si situa al di là della nostra consapevolezza. È stato spesso ripetuto che “noi vediamo quello che sappiamo”. Ebbene, tali fotografie – sia quelle di Atget che di Saville grazie al loro “inconscio tecnologico” (per usare un termine coniato da Walter Benjamin, poi ripreso e precisato da Franco Vaccari) vedono diversamente, funzionano come lenti d’ingrandimento capaci di evidenziare anche ciò che l’occhio vede senza metabolizzarlo, senza portarlo alla coscienza. La loro efficacia consiste in un effetto di eccesso di trasparenza della comunicazione che si rovescia in mistero.

Ma torniamo con maggior precisione alle opere di Lynn Saville. Nel silenzio della sera e della notte, lei vagabonda tra il crepuscolo e l’alba, tra strade svuotate di auto e passanti, a New York City e in altre città degli USA. Così il suo sguardo si può concentrare maggiormente sui luoghi, sui dettagli, ne sente quasi il respiro. Se aiutata dall’oscurità, la nostra percezione riesce infatti a comprendere anche le distinzioni più sottili, può aprirsi a nuove potenzialità che vanno oltre la vista mettendo in gioco le facoltà e le attitudini del fotografico. Uno strumento, quello della fotografia sia analogica che digitale, che vede sempre diversamente soprattutto là dove s’intrecciano luci artificiali o oscurità, fino a creare qualcosa d’altro, a volte d’inaspettato, rispetto alla percezione visiva umana.

Il buio, nelle sue immagini, non è l’antitesi della luce perché ha qualcosa di vivido e luminoso. «La mia “ora d’oro” è in realtà “blu”: la magia del blu brillante mentre il crepuscolo si sposta nella piena oscurità» – racconta questa autrice capace di creare immagini estremamente nitide e cristalline, quasi scintillanti, spesso dominate dal blu luminoso di un cielo “notturno-rischiarante”. Il suo non è infatti il buio ater, che – come spiega Michel Pastoureau – aveva per gli antichi la caratteristica di essere nero e opaco, bensì il niger, il nero brillante, che indica la luminosità delle tenebre. D’altra parte la parola inglese dark, che rimanda al titolo della mostra – Dark City – deriva a sua volta dall’inglese antico deorc, il quale suggerisce una palpabile entità fisica. Una corporeità che nelle immagini di Saville è fatta anche di spazi vuoti e svuotati tra le case, di spazi incerti dal futuro ancora indeterminato, di vetrine chiuse simili a figure nude in attesa di cambiamenti ignoti, di ex magazzini e storici edifici, simili a figure misteriose perché non indicano più un loro uso preciso ma aspettano inerti di essere modificati o abbattuti.

È come se Saville fosse attratta da luoghi sospesi in un limbo, in una zona incerta, ambigua dove tali spazi non sono ancora del tutto abbandonati e divenuti reietti, senza però essere già in procinto di risorgere verso una nuova vita. Tali spazi o – se si vuole – tali non luoghi, paiono a volte minacciosi perché minacciati da ignote trasformazioni. E lei, con grande coerenza, li fotografa a loro volta in un’ora del giorno a sua volta transitoria, ovvero il crepuscolo, quando l’oscurità della notte non ha ancora preso pieno potere ma la luce diurna è ormai declinata. Questo senso di indeterminatezza, di tempo sospeso, trascina le sue immagini verso un che di misterioso e al contempo di affascinante. Geoff Dyer scrive, in "The Archaeology of Overnight", introduzione al libro di Saville, Dark City: «I locali vuoti diventano difficili da datare così che a volte sembrano essere caduti non solo fuori dal tempo ma anche dalla storia». Non è che le sue città diventino disabitate, ma sembrano abitate solo da se stesse, ovvero da locali e finestre, muri ed edifici, che paiono esistere unicamente nella loro solitudine, nel loro essere in attesa di una possibile o impossibile “resurrezione”. In una sua immagine si vede un cartellone bianco, vuoto, su una strada di Baltimora: una dichiarazione lirica che il suo viaggio è diretto verso una città dagli spazi incerti, spogliati delle loro abituali attrazioni e funzioni, dai loro messaggi seducenti.

Quel cartellone bianco è lì, pronto ad accogliere qualsiasi messaggio pubblicitario, ma nella sua immagine si staglia solitario, immerso in un tempo indeterminato. Quella di Saville è una città laterale, non vista, non abitualmente percorsa, perché quasi nessuno si ferma a osservare pareti di plastica che coprono lavori in corso, negozi serrati, spazi vuoti scavati dalle ruspe o occupati da cumuli di terra. Vedendo il suo lavoro mi torna in mente che nessun autore italiano, nel fotografare le colonne di San Lorenzo a Milano, ha mai degnato di attenzione ciò che lo sguardo cieco della statua di Costantino Imperatore “vede” tutti i giorni davanti a sé, fin dai tempi del dopoguerra, subito oltre le colonne: uno spazio vuoto, un buco dentro la città, nascosto anni fa da staccionate di legno in stile pollaio, poi da plastiche varie sempre più bucate e ricoperte di scritte, e ora da robusti pannelli che coprono progetti mai iniziati. Lei, Lyn Saville, me lo sento, avrebbe trascurato le storiche colonne antiche per osservare invece quel terreno semicelato agli sguardi, dove si giocano le turbolenze o le inerzie economiche e sociali di un paese. Tant’è che sulla West Fifty-first Street a New York il protagonista “forte” di una sua immagine è la scritta al neon Space for Rent che pubblicizza il suo vuoto, il suo essere in vendita, in modo così efficace che sembra un peccato convertirlo a qualsiasi altro uso. Così come un negozio vuoto di Santa Monica si protende verso la strada come una sorta di presenza, di scultura o installazione da interpretare.

Come molti grandi autori, anche lei sa tenersi in equilibrio tra malinconia e splendore, inquietudine e fascinazione, senza scivolare né verso “il troppo bello”, né verso un eccesso di cupezza. Tutto il suo lavoro si gioca in questo “tra” che agisce come un intervallo, come una sospensione interrogativa, come una tensione non placata. In tal modo le sue immagini enigmatiche funzionano come un cattura-sguardo perché ci adescano con il loro aspetto seduttivo per poi lasciarci in sospeso, senza un senso e un significato preciso a cui aggrapparci. Il loro aspetto descrittivo evidenzia inoltre anche una pietà per ciò che è effimero, il desiderio di salvare ciò che è perituro, destinato al cambiamento, al rinnovamento, al riutilizzo. Le occasionali presenze umane, spesso mosse e sfocate a causa dei lunghi tempi di posa, non diminuiscono, ma anzi sottolineano il senso di vuoto, come se volessero «testimoniare luoghi di vacante autosufficienza senza disturbarli o intromettersi» – come scrive Geoff Dyer.

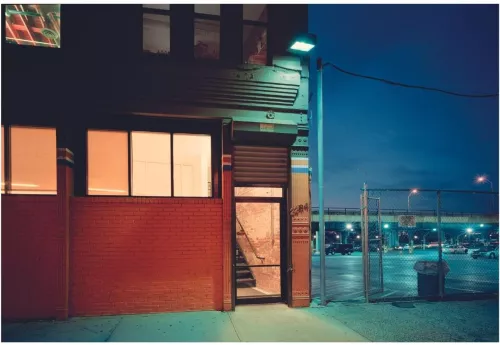

Red house, Lynn Saville, courtesy of the artist and Alessia Paladini Gallery.

Si è detto spesso che la fotografia tradizionale – e quella di Saville per certi versi lo è – ha cercato di rassicurare le coscienze dando l’illusione che la realtà fosse concretamente raffigurabile nelle immagini fotografiche. Solo l’incompletezza, l’apertura allusiva, la forza evocativa e un approccio non documentario – secondo questo modo di intendere le fotografie – può conferire un valore aggiunto alle immagini, aprirle all’immaginazione del fruitore. Ebbene, è come se le immagini di Saville dimostrassero che è vero anche il contrario: infatti, indagando con la massima precisione la realtà visibile ciò che emerge è qualcosa di invisibile. Un invisibile da intendersi però – almeno nel suo caso – in un doppio senso. Da una parte la realtà, tradotta in immagine, s’impone con un’alterità enigmatica e rinvia a un che di straniante, di inafferrabile.

Dall’altra tali spazi intermedi, in divenire, sottendono reali, ma altrettanto ignote e invisibili dinamiche economiche basate su interessi sotterranei e nascosti. Per non lasciare troppo nell’indeterminato tale ultima affermazione, faccio un esempio significativo, anche se sono costretta a non essere totalmente esaustiva non avendo prove inoppugnabili da proporre a parte la mia esperienza diretta e testimonianze non verificate. Anni fa, ospitata da amici nella loro casa in quartiere semicentrale di una capitale del Mediterraneo, sono rimasta molto turbata da quel che vedevo e sperimentavo ogni giorno che tornavo da loro a piedi: case con muri sommersi da strati di scritte e protette da cancelli per evitare bivacchi di homeless e drogati; marciapiedi in parte divelti, crivellati di buche mai riparate e invasi dalla spazzatura; negozi in buona parte chiusi; spaccio di droghe alla luce del giorno. In sintesi tutto sembrava immerso in un degrado senza speranza.

Forse era un segno di recessione economica, di incapacità di gestione del territorio da parte dell’Amministrazione comunale? Decisamente no, bastava infatti attraversare una strada, solo una strada, per entrare nel quartiere limitrofo dove tutto cambiava. Lì, come per incanto, i marciapiedi tornavano ad essere percorribili senza rischiare di rompersi una caviglia dentro una voragine, i negozi mostravano vetrine scintillanti di merci di alta qualità, i muri delle case erano intonsi e perfettamente puliti, gli edifici ben tenuti. Di fronte all’evidente anomalia di tale situazione urbana ho cercato di capire chiedendo ai miei amici che cosa stesse accadendo al quartiere. Decisamente indignati, a loro dire era in corso una operazione immobiliare “nascosta”: una potente holding immobiliare straniera stava infatti acquistando la maggior parte degli edifici del quartiere a prezzi stracciati grazie alle vendite dei cittadini esasperatati dal degrado, con l’obbiettivo di rilanciarlo come “quartiere alla moda” in un futuro imprecisato. Dietro il visibile c’era cioè un invisibile tutt’altro che metafisico bensì legato a precisi interessi immobiliari non dichiarati. Il crepuscolo che illumina le immagini di Lynn Saville diviene allora anche una metafora di una realtà dominata da logiche a loro volta oscure.

Non ci sono più certezze, ma proprio per questo diviene importante saper raccontare e vedere con sguardo limpido e preciso quei punti del mondo che, come nodi intrecciati di significati, mettono in evidenza le dinamiche di un capitalismo sfuggito dalle mani degli uomini. Luigi Ghirri scriveva (in Niente di antico sotto il sole): «L’esito finale non è la schedatura di un territorio, la resa oggettiva della realtà, il languore romantico del viaggio, l’affresco formalmente impeccabile, ma piuttosto il desiderio di entrare in un rapporto globale con il mondo esterno, cercarne modi di rappresentazione adeguate, per restituire immagini, dati, figure, indizi perché fotografare il mondo sia anche un modo per comprenderlo.» Ebbene, certamente nelle immagini di Saville non ci sono gli aspetti giustamente rifiutati da Ghirri, ma non ci sono neanche più le sue speranze di «un rapporto globale con il mondo esterno».

Dai testi di Ghirri, dalle sue immagini, sono ormai trascorsi vari decenni, e ora Saville ci dimostra che, di fronte ad un mondo sempre più complesso, uno tra i nuovi compiti della fotografia, è soprattutto quello di interrogarlo, di evocarne le tensioni sotterranee. Persa l’aspettativa di «comprenderlo» rimane infatti la possibilità di farlo emergere come una presenza per quanto enigmatica capace di evocare contraddizioni nascoste. E rimane soprattutto la possibilità di mettersi di fronte a quel che si vede, facendosi coinvolgere in un rapporto di mutua implicazione, né eccessivamente empatico, né eccessivamente oggettivante.