Speciale

Calvino, punto e linea

Sono trascorsi trent’anni da quel 19 settembre del 1985 in cui Italo Calvino moriva improvvisamente all’età di 62 anni a Siena. La vita di Calvino non è stata poi così lunga, eppure ha scritto tanto e soprattutto ha attraversato da protagonista insieme ad altri (Pasolini, Sciascia, Morante, Volponi, Moravia, ecc.) la letteratura italiana del dopoguerra, dal 1947, anno del suo debutto con Il sentiero dei nidi di ragno, sino a quella fatidica metà degli anni Ottanta.

Trent’anni sono un tempo sufficiente per tracciare un bilancio della sua opera. C’è ora una nuova generazione di critici che si affaccia con intelligenza e crescente autorevolezza nel paesaggio letterario italiano. Sono quasi tutti nati negli anni Ottanta, ed erano ancora bambini quando Calvino ci ha lasciato. A loro abbiamo chiesto un bilancio dello scrittore Italo Calvino nella forma più diretta ed efficace: cosa è vivo e cosa è morto della sua opera? Cosa ci serve ancora oggi di Calvino, dei suoi libri, dei suoi saggi, dei suoi interventi giornalistici e anche politici? Cosa è invece diventato obsoleto o non serve più? Quale giudizio formulare su di lui? Possiamo separare Calvino dalla sua epoca, dal rapporto con il suo tempo, oppure no? È diventato un Classico?

Si tratta di tracciare un bilancio e di prendere delle misure, formulare giudizi che saranno, ovviamente, anche generazionali. Ed è proprio questo che ci interessa. Con questo intervento proseguiamo il discorso che andrà avanti per alcuni mesi, dato che abbiamo raccolto numerose adesioni.

La mia generazione

I compiti delle vacanze, i regali di compleanno, le schede-libro, i consigli degli amici, i brani dell’antologia, i corsi universitari. Volumi presi in mano alle elementari e mai sfogliati, le prime letture fatte in classe dalla maestra che compongono nella memoria immagini destinate a fissarsi per sempre – una città sotto la neve, la difficoltà di scaldarsi davanti a una stufa balbettante –, oppure la scoperta, ancora adolescenti, che la lettura può essere anche un’esperienza affettiva, quando il trasporto emotivo s’intreccia con la comprensione del mondo, o ancora i primi cimenti di una passione intellettuale che trova tra le pagine un terreno fertile su cui esercitarsi. Infine, la sicurezza di trovare sempre parole che confortano e insieme aprono la realtà a uno sguardo nuovo, impensato eppure evidente nella sua chiarezza. Un inganno, forse, ma talmente solido da non lasciare adito a dubbi.

Queste sono le parole che mi vengono in mente nel momento in cui cerco di spiegare cos’è Italo Calvino per la mia generazione. Per chi è nato nella seconda metà degli anni Ottanta, per chi quindi non ha mai vissuto, neanche un momento, nello stesso mondo di Calvino, lo scrittore ligure è, prima e al di là di qualsiasi possibile concettualizzazione critica, un’esperienza della giovane età. Tutti sanno chi sia, tutti ne hanno letto almeno un libro, tutti ne portano un ricordo, seppur vago, nella memoria. Si potrebbe dire che è un “minimo comun denominatore” della mia generazione, un’esperienza che se anche non segna la crescita di una persona, senz’altro vi si incastra, pronta a risuonare con le esperienze altrui nel momento in cui si scoprono letture simili o impressioni comuni. Potenza del canone – e naturalmente anche delle pratiche cospiratorie di quei critici che, come tanti Ermes Marana, si sono adoperati negli anni perché s’imponesse il monumento di uno scrittore da «bella sala pedagogica». Ma bisogna tener conto che se un canone è fatto dalle scelte di chi propone le letture, a contribuire a queste scelte sono anche le reazioni suscitate nelle prime generazioni sottoposte a quelle stesse letture, in un circolo virtuoso che finisce per dare anche ai lettori un’importanza decisiva – che non sarebbe spiaciuta a Calvino.

E dopotutto, Calvino non sembra in alcun modo soffrire il peso della responsabilità che la canonizzazione comporta, né sembra mancare di argomenti che ne giustifichino la posizione di rilievo. Una posizione che nessun altro, tra gli autori della modernità italiana, occupa in quell’ambito fondamentale per la formazione di una coscienza della nazione – e quindi, letteralmente, di una coscienza nazionale, collettiva – che è la scuola. Non Manzoni, di cui pure si leggono per intero (o quasi) I promessi sposi, la cui distanza appare abissale. Non Pirandello, Pavese o Levi, nomi ricorrenti nei percorsi scolastici, ma che spesso vengono fossilizzati nell’immagine di un solo libro, o di una sola idea. Nessuno ha la presenza pervasiva di Calvino, perché nessuno più di Calvino ha saputo codificare un discorso personale capace di parlare a tutte le età, e di farlo ora con libri diversi, ora invece con lo stesso libro – come testimoniano i percorsi di due cicli importanti come quello di Marcovaldo, uscito nel 1963 nella collana dei “Libri per ragazzi” e poi, a coronamento del grande successo, ripubblicato nei “Coralli”, e quello, inverso, dei Nostri antenati (1960).

Certo, un ruolo importante in questa postura ha anche quella vena pedagogica e accomodante, da moderno Abate Stoppani, che sempre, e certo non senza malizia, fu di Calvino – e che continua a suscitare gli implacabili strali degli immoralisti cronici, e spesso isterici, della nostra critica. Ma quel che è ancora più importante è la voce chiara e pacata che Calvino ha modulato negli anni e che è diventata un vero e proprio marchio di fabbrica, capace di distinguere un “Calvino” in mezzo a tanti imitatori dello stile semplice. Una voce misurata, ironica ma capace di far risuonare nel profondo le corde della malinconia. Una voce che, per dirla con la bella espressione di Mario Lavagetto, racchiude una «possibilità di scelta», e una possibilità discreta, ma forte.

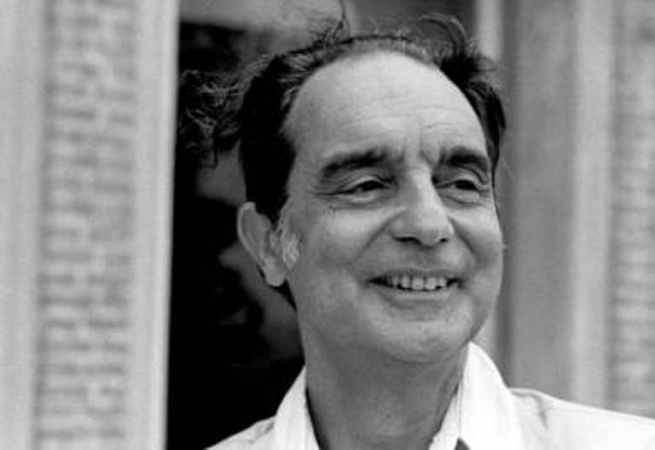

Calvino non si pone infatti con la sicumera del maestro, quanto, piuttosto, con l’esperienza del fratello maggiore, con l’immodestia di chi sa perché ha già sperato ed è già rimasto deluso. È una disillusione strana, serena e al tempo stesso amareggiata, quella che traspare dalla voce di Calvino, e che si ritrova anche nelle sue tante fotografie, con quel sorriso sardonico, come di chi voleva beffare e invece è stato beffato dall’imprevisto scatto di una macchina fotografica, che improvvisamente azzera le possibilità e richiude tutto in un punto. O almeno in un fotogramma.

Il punto e la linea

Al riparo da qualsiasi critica di prosa sentimentale ed impressionistica, ribadisco quanto scritto sopra perché il rapporto che la mia generazione ha stretto con lo scrittore Italo Calvino e la sua scrittura è – o almeno mi sembra – un rapporto innanzitutto affettivo, come sono le relazioni che si costruiscono nell’infanzia. E anche se negli anni sono intervenute altre letture, si sono raffinati gli strumenti dell’analisi e si sono capite cose che ai tempi della scuola neanche si immaginavano, rimane, al fondo, una confidenza irriducibile a qualsiasi studio o schema intellettuale.

Questa confidenza potrebbe essere spiegata in due modi. Da un lato con il fatto che nessuna diatriba sullo statuto di “maestro” attribuito a Calvino è arrivata a inquinare la percezione ingenua ma fondata che questa generazione ne aveva – e ne ha. Anche l’ultima polemica, quella del Pasolini contro Calvino, si è infatti consumata prima degli anni della formazione universitaria – prima cioè che un pur acerbo spirito critico potesse affrontarne la messa in discussione con occhi liberi da pregiudizi. Dall’altro, ed è forse l’aspetto più interessante, c’è un carattere proprio alla scrittura di Calvino, ovvero quella «casella semivuota nella letteratura calviniana» – come l’ha definita Francesca Serra – che è il personaggio. Niente di originale nel dire che, fatta eccezione forse solo per il Pin del Sentiero, Calvino non abbia mai dato vita a dei veri personaggi a tutto tondo. Lo diceva anche lui, d’altronde: le persone – e così anche i personaggi letterari – sono ciò che capita loro. Ecco perché l’universo calviniano è un ribollire inesauribile di situazioni narrative, peripezie fantastiche e soluzioni possibili, mentre scarseggiano i profili definiti di soggetti in grado di imporsi sul contesto in cui si muovono. Dagli alter ego “realisti” alla Amerigo Ormea a quegli “ammicchi umani” sulla realtà che sono Qfwfq e Palomar, il personaggio calviniano si distingue per la sua trasparenza, per un essere voce senza corpo, come Kublai Kahn e Marco Polo nelle Città invisibili.

Ciò che si riflette in questa scomparsa del personaggio, però, non è, come tanta critica ha sostenuto, una barthesiana e parallela “scomparsa dell’autore”, ma al contrario una sua complementare e prepotente affermazione. Tolto lo schermo che ogni personaggio istituisce tra l’autore e il suo lettore – catalizzatore di interesse e mediatore di sentimenti – a conquistare il primo piano della scrittura è proprio la distinguibile voce di Calvino, che approfitta dello spazio concessole per dare sfogo a quella inesausta formula di ragionamento dilemmatico che lo porta a decostruire ogni sentimento, percezione o concetto in un vertiginoso castello di ipotesi. È lo schema fisso degli Amori difficili, che, come altri hanno già ricordato, è uno dei suoi lavori migliori, ma è anche, a ben vedere, di tutti i racconti di Calvino, dalle comiche incertezze di Marcovaldo fino ai sublimi tormenti di Silas Flannery.

Ecco il vero strutturalismo di Calvino, un’attitudine ragionativa e strutturante che lo porta a ridurre il reale alle sue coordinate essenziali – spazio, tempo, mente – e che trasforma le sue prose in una specie di traduzione letteraria del «less is more» di Mies van der Rohe: risalire all’origine fenomenologica di ogni evento, concettualizzarlo ricostruendone i caratteri essenziali e così anche cauterizzarlo, ridurlo a una catena logica di deduzioni incaricate di salvaguardare l’io dall’«inferno dei viventi».

Grazie alla persistenza di questo progetto, fattosi via via più ingombrante, e a una sua cristallina esposizione nelle diverse metamorfosi testuali, Calvino è riuscito a rendere comprensibile a tanti – per non dire a tutti – un rovello esistenziale e per certi versi anche filosofico tutt’altro che semplice da esplicitare: il terrore della (non) identità, la vertigine della metamorfosi e l’incubo del non “essere uno”, esemplarmente espresso nella chiusa dello Zio acquatico. Concetti che a volerli spiegare richiederebbero pagine di investigazione biografica, oltre che una breve storia del pensiero contemporaneo, e che invece trovano, in queste narrazioni brevi e talora anche brevissime, formulazioni chiare e sorprendentemente intuitive.

Nessun rimosso, nessuna autocensura. Calvino conosce benissimo il labirinto; il suo «pathos della distanza», quel saltare sull’albero per sfuggire alla vischiosità fangosa del reale non è una strategia di fuga preventiva, bensì la reazione a un’esperienza reale e sconvolgente – la guerra, l’impegno politico, «la storia come esperienza personale» –, una contromisura ragionata e che non può certo negare ciò che l’ha prodotta. Calvino sa che non ci sono soluzioni pronte per uscire dal labirinto; ci sono solo degli atteggiamenti che si possono adottare per affrontare questa sfida. L’atteggiamento che lui suggerisce ha la forma di una mappa, di un reticolo cartografico che è l’ultima eredità calviniana che ci portiamo in questo debuttante millennio.

Come ha scritto ancora Mario Lavagetto, Calvino rappresenta, nella letteratura italiana, «una linea dell’ostinazione nonostante tutto», la linea di chi non si arrende di fronte al proliferare inesauribile e caotico del reale, di chi sa che non è possibile contrapporgli un unico, monolitico tutto e che il poco – modesta porzione di regolarità capace di dare forma al reale – è l’unico strumento in mano a chi con le parole crea e costruisce. Ecco cosa sono le architetture logiche dei suoi libri: sono piccole mappe in forma ora di cruciverba, ora di scacchiera, ora di rete o di complesso schema combinatorio, tentativi di esercitare una cartografia che, seppur parziale, può consentire ancora di «riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno» e può dargli spazio. Come il disegno e il colore nelle tele di Valerio Adami, pittore da lui sempre stimato, Calvino ricorre alla linea e allo spazio bianco per ricostruire i profili e marcare i contorni di figure che, pronte a rifluire nel grande corso delle metamorfosi, per un istante si stagliano con incredibile chiarezza sulla soglia della nostra percezione. Ancora un altro tentativo, solo questo Calvino ci concede, consapevole che nulla potrà ridurre l’inesauribile complessità della vita: in quell’istante però, in quel momento di sospensione dalla frenetica corsa verso il nulla, qualcosa, in un punto preciso, si è visto.

Giacomo Raccis è dottore di ricerca in italianistica con una tesi sull’opera letteraria di Emilio Tadini. Si è occupato di romanzi storici e contro-storici, ma anche di letteratura contemporanea italiana e francese. Su La Balena Bianca, rivista che ha contribuito a fondare, si cimenta in un’inattuale militanza. Collabora anche con Doppiozero, Nuova Prosa e Orlando Esplorazioni.