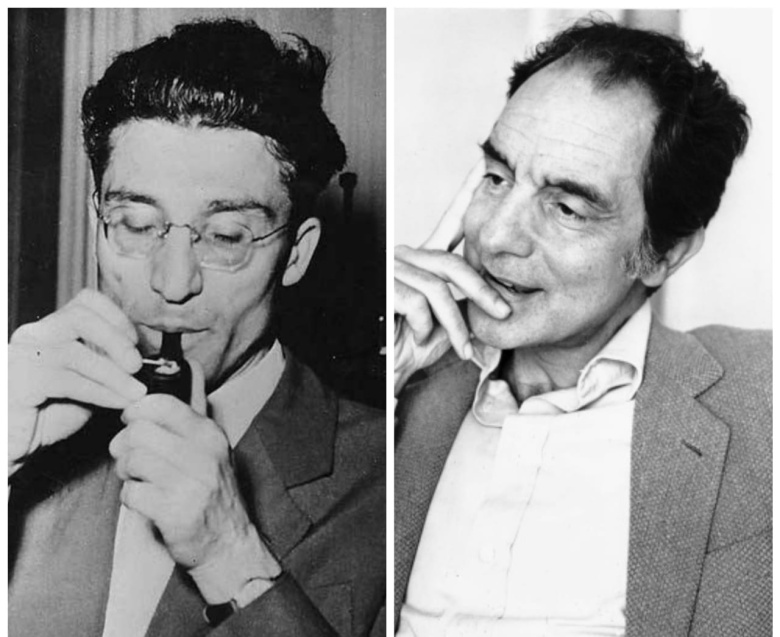

Calvino e Pavese l'amico mio più caro

Poco dopo essersi conosciuti, Italo Calvino regala a Chichita alcune opere di Cesare Pavese; e Chichita, in una lettera non datata ma verosimilmente del 1962, gli risponde:

Querido Italo,

Recibí Il mestiere di vivere. Muchas gracias. Terminé La bella estate y empezaré ya el Diario porqué yo también me siento captivada por el mundo de Pavese que ya tiene forma y existencia propria en mi desordenada cabeza. Entre Pavese y yo hay «endopatía».

(Lettere a Chichita, 1962-1963, a cura di Giovanna Calvino, Mondadori 2023)

Mi ha colpito vedere quanto l’inizio della storia d’amore tra Italo e Chichita (1962) sia segnata dall’impronta di Pavese. C’è senza dubbio la coincidenza temporale del lavoro di Calvino su Pavese, molto intenso in quel periodo («Adesso sono qui, immerso nei manoscritti giovanili di Pavese», 3 settembre 1962; «Da più d’una settimana passo mattina pomeriggio sera tra le vecchie carte di Pavese. Devo curare un’edizione di tutte le sue poesie, edite e inedite […] E sono catturato da Pavese, da questo esempio d’una costruzione letteraria così solitaria e così rigorosa […] A proposito, ti ho fatto mandare altri tre libri di Pavese. Ti devo ancora mandare il diario», 11 settembre). Ma penso ci sia anche il bisogno e l’orgoglio di dire le proprie radici, di farsi conoscere dentro la propria storia e il debito assoluto contratto con Pavese. Come aveva scritto a Isa Bezzera pochi giorni dopo lo sconvolgente suicidio, il 3 settembre 1950:

per me Pavese era parecchio: non solo un autore preferito, un amico dei più cari, un collega di lavoro da anni, un interlocutore quotidiano, ma era un personaggio dei più importanti nella mia vita, era uno cui devo quasi tutto quello che sono, che aveva determinato la mia vocazione, indirizzato e incoraggiato e seguito sempre il mio lavoro, influenzato il mio modo di pensare, i miei gusti, fin le mie abitudini di vita e i miei atteggiamenti. Davvero mi ci è voluto parecchio per riavermi del colpo e riprendere chiara coscienza di chi è vivo e di chi è morto. Tutti i luoghi e le carte e i lavori tra i quali vivo sono sempre stati per me impastati della sua presenza; adesso sto – e stiamo tutti noi amici e colleghi legatissimi a lui – cercando di colmare questo terribile vuoto. (Lettere, 1940-1985, a cura di Luca Baranelli, introduzione di Claudio Milanini, nuova edizione riveduta e ampliata, Mondadori 2023)

E al padre Mario, appena appresa la «tragica notizia» (27/28 agosto 1950), Italo aveva definito Pavese l’«amico mio dei più cari, scrittore da me amatissimo, un maestro a cui mi lega un debito di gratitudine infinita».

Calvino non ha ancora compiuto ventisette anni, l’«antico» Pavese l’ha scoperto giovane, l’ha preso per mano, gli ha dato il geniale appellativo di «scoiattolo della penna». Ora non c’è più e Calvino è tra quelli che da subito e negli anni a venire cercherà di tramandarne, precisarne, proteggerne con tenacia, discrezione e delicatezza la memoria.

Il prezioso volume di Scritti su Pavese (1946-1972) curato con eccellente perizia critica e filologica da Francesca Rubini (Mondadori, 2025) raccoglie buona parte dei tanti testi dedicati da Calvino a Pavese. Si possono suddividere in tre momenti. Gli scritti prima del suicidio (1946-1950), sullo scrittore e l’intellettuale scoperto e conosciuto di persona; quelli immediatamente successivi al suicidio, che segna il tragico e imprescindibile «dopo», con il fondamentale Necrologio del settembre 1950; quelli «dieci anni dopo», quando alle emozioni seguono i bilanci e le edizioni che conferiscono a Pavese lo statuto di classico contemporaneo.

Nella recensione di Il compagno («l’Unità», 20 luglio 1947) il ventitreenne Calvino (che non ha ancora pubblicato Il sentiero dei nidi di ragno, uscirà nel mese di ottobre 1947) sostiene che «Pavese i suoi libri se li lascia crescere addosso come funghi, non li stimola, non li sollecita, non li forza: nascono da sé, come frutti maturi, e devono portare dentro tutto quello che l’autore ha imparato di nuovo della vita nell’intervallo tra un libro e l’altro». In Il compagno, afferma Calvino, «c’è il gusto ruvido e sottile della vita»: un aggettivo, «ruvido», che egli associa costantemente alla memoria di Pavese. «Una delle cose che ci aveva insegnato», scrive Calvino nel Necrologio («Bollettino del Sindacato nazionale scrittori», settembre 1950), «era l’amicizia ruvida e schiva, senza abbandoni o confidenze». Nella presentazione del disco Verrà la morte e avrà i tuoi occhi (pubblicato dalla Cetra nel 1957) Calvino ricorda che «Pavese ci aveva abituati a un discorrere schivo, di ruvida confidenza virile, accompagnato da alzate di spalle, come si fa tra gente che s’intende».

È il ritratto di un uomo in apparenza sbrigativo perché severo, che non indugia nei sentimenti; eppure sa trasmetterli nella propria schiettezza e verità esistenziale, che cela tenerezze avanzate e cercate. Pavese sa rappresentare e comunicare la potenza degli affetti, come appunto nel Compagno, in cui la storia dell’amore di Linda e di Amelio «è così bella da lasciare il gusto del ricordo d’un amore vero». Constatazione ed evidenza che tornano per La casa in collina, in cui la storia «d’un antico amore» tra Corrado e Cate è «assai bella come tutte le storie d’amore di Pavese» («l’Unità», 30 dicembre 1948).

Anche l’aggettivo «antico» è caro a Calvino, per il quale «Pavese era il più antico dei nostri contemporanei; tutto il bene e il male sortito dalle nostre generazioni gli era noto come il compimento di un remoto destino» (Necrologio). Il «remoto destino» è ciò a cui Pavese sembra non potersi sottrarre, una sorta di condanna per la quale non è bastata la «munita trincea» che aveva ostinatamente costruito per proteggersi. «Lo scrittore guarisce innumerevoli uomini, presenti e futuri, ma i farmaci per gli altri sono per lui conferma del suo male: veleni».

Alle opere finora edite si aggiunge il capolavoro segreto, il diario Il mestiere di vivere, «che alla prima impaurita nostra scorsa si rivela come uno straziante, stupendo libro». «Quando Pavese morì», dichiara Calvino nel «notiziario Einaudi» del 31 agosto 1952, «per accostarci al grosso scartafaccio del suo diario (in parte dattiloscritto, in parte vergato di suo pugno), dovemmo far forza su noi stessi, vincere quel senso di timoroso riserbo che c’ispiravano queste pagine, quest’itinerario segreto d’una vita che avevamo sempre supposto amara e scontenta e che ci s’era rivelata allora tragicamente disperata». Il mestiere di vivere si presenta in tutta la sua straordinaria forza umana e letteraria, uno dei testi più importanti del Novecento, che dà e regala alla letteratura italiana un’opera di respiro europeo, in verticale e in orizzontale: per quanto esprime del proprio tempo e perché si lega alla tradizione dei grandi moralisti antichi e moderni, da Marco Aurelio a Guicciardini, Montaigne, Leopardi.

«Difatti», scrive Calvino, «a apertura di pagina, ci accorgemmo di avere di fronte un documento impressionante, pagine convulse, grida di disperazione, che traboccano clamorose ogni tanto, certo in seguito a episodi, a incontri, a delusioni che il diario non ci racconta ma ci lascia soltanto intravedere. Ma vi trovammo anche, soprattutto, dell’altro: il termine antitetico alla disperazione e alla sconfitta: una paziente, tenace fatica d’autocostruzione, di chiarezza interiore, di miglioramento morale, da raggiungere attraverso il lavoro e la riflessione sulle ragioni ultime dell’arte e della vita propria e altrui».

Il mestiere di vivere uscì nel 1952 (fino al 1990, all’edizione curata da Marziano Guglielminetti e Laura Nay, con alcune prudenziali omissioni riguardanti fatti e nomi di persone ancora viventi). Elias Canetti, di qualche anno più anziano di Pavese e un altro dei grandi moralisti del Novecento, lo lesse nel 1960 e nei propri Quaderni di appunti annotò alcune riflessioni e giudizi tra i più autorevoli e sintonici:

Pavese era mio contemporaneo in tutto e per tutto. Ma si è messo al lavoro prima e si è tolto la vita dieci anni fa. Il suo diario è una sorta di gemello del mio. […] È molto curioso che io senta così profondamente questa affinità con Pavese, del quale non conosco altro che i diari.

Il 1960 di Canetti coincide anche con i «dieci anni dopo» di Calvino, con l’intervista rilasciata alla rivista «L’Europeo» (28 agosto 1960), che segue di un anno quella concessa al quotidiano «Il Giorno» (18 agosto 1959) dal significativo titolo Pavese fu il mio lettore ideale. Calvino racconta parecchie cose e si sofferma anche sul diario, del quale dice di averne saputo l’esistenza prima della morte di Pavese:

Un giorno, non ricordo come, seppi che teneva un diario. La cosa mi stupì perché mi pareva che il suo ideale letterario e umano, tutto concreto e schivo, fosse agli antipodi di quella preoccupazione per la propria interiorità che occorre per tenere un diario. Corsi subito a dirglielo: «Tieni un diario? Sei matto?» Lui mi rispose: «Se si fa il letterato bisogna farlo fino in fondo, accettare tutte le conseguenze». Poi aggiunse, come per rassicurarmi: «Ma non è mica un diario di quelli che si scrive: “Stasera sono tanto triste”. È un diario di riflessioni, di idee; quando mi viene una idea la scrivo lì». Mi pare anche che aggiungesse: «Come lo Zibaldone di Leopardi».

E «invece», prosegue Calvino, «era un diario anche a quella maniera che tra noi era inteso non ci piacesse: con gli sfoghi delle sere tristi. Ma erano battuti nello stesso ferro incandescente della costruzione poetica e vitale».

Sono osservazioni essenziali e bellissime e danno senso e tono a un’amicizia e a un’eredità di fatti e di emozioni, una delle più ricche e decisive della cultura del Novecento. Leggere questo libro (come le lettere a Chichita e come le lettere prima a Pavese e poi su Pavese) è indispensabile sia per conoscere Pavese sia per conoscere Calvino. E, in primo luogo per me, è un’esperienza umana e letteraria toccante, splendida e memorabile.