Contemporanea Festival 2020 / Le insidie del vero

L’armatura della finzione (Matteo Brighenti)

Il teatro restituisce, riporta in vita la vita. È un secondo tempo, è una seconda occasione. Per imparare a essere più attenti, più presenti, più responsabili. Basta una parola di verità, una soltanto, anche se le altre non lo sono, anche se tutto intorno è palesemente finto. Anzi, l’armatura di finzione è costruita ad arte per custodire e far risplendere quella parola, una volta scoperta. La verità negli spettacoli che abbiamo visto a Contemporanea Festival_20 di Prato, diretto da Edoardo Donatini, è la necessità di raccontare e di capire, stando dalla parte e nei panni delle vittime, sentendo anche noi ciò che hanno sentito loro. In una sala teatrale la volontà non si ferma sulla soglia del corpo, la varca: diventa sentire comune, empatia, immedesimazione. Un fatto di cronaca si dipana nella cronaca multiprospettica dei fatti con La reprise. Histoire(s) du théâtre (I) di Milo Rau/IIPM al Teatro Fabbricone. La scena è un palco e, insieme, un set cinematografico, è sia la ricostruzione che la narrazione della morte di Ihsane Jarfi, torturato per ore e assassinato con una violenza inaudita nel 2012 in Belgio, a Liegi. Una notte di aprile si è fermato a parlare con un gruppo di ragazzi in una Polo grigia, davanti a un bar gay. Due settimane dopo il suo cadavere è stato ritrovato, per caso, al limitare di un bosco.

La reprise. Histoire(s) du théâtre (I), di Milo Rau/IIPM, ph. Hubert Amiel.

Liegi è la città dei fratelli Dardenne, Jean-Pierre e Luc, i registi e sceneggiatori di cinema, nati documentaristi. Quindi, per raccontare e (far) rivivere quel brutale omicidio, Rau aumenta, allarga la realtà del teatro e la riprende con una macchina da presa, che registra la materialità dei corpi e degli oggetti in diretta su un grande schermo. I sei interpreti, professionisti e non, sono, al tempo stesso, gli attori dello spettacolo e del film che stanno girando. Il palcoscenico, per così dire, è il prima e il dopo, mentre la pellicola è il durante. Lontano da qualsiasi tentazione voyeuristica o, peggio ancora, scandalistica, la scelta di Milo Rau serve a esercitare l’attenzione del pubblico sui dettagli, sulla concretezza delle emozioni, sulla valenza sociale e politica della tragedia narrata in cinque atti più uno. In La reprise tutto è palesemente a vista: tanto il teatro è teatro, quanto il cinema è cinema. A ognuno di noi spetta il compito di decidere se riconoscere o meno che ciò che vediamo è successo davvero come lo stanno riportando. Possiamo restare in silenzio, nascosti dall’oscurità, perché abbiamo pagato un biglietto. Ma là fuori, dove non ci sono biglietti ma decisioni da prendere, non potremo più dire che non sapevamo che una notte di aprile 2012 in Belgio, a Liegi, Ihsane Jarfi è stato torturato per ore e assassinato con una violenza inaudita.

Livore – Mozart e Salieri, di VicoQuartoMazzini, ph. Rocco Malfanti.

La violenza di Livore – Mozart e Salieri di VicoQuartoMazzini, al debutto nazionale nell’Ex Cinema Excelsior, non è tanto nelle azioni, quanto nei rapporti. A terra cadaveri non restano i corpi, ma le loro anime, svendute al potente di turno per il successo, che oggi significa una cosa e una soltanto: visibilità. È per questo, forse, che il testo scritto da Francesco d’Amore, che lo interpreta con Michele Altamura e Gabriele Paolocà (anche registi), abita la scena quasi del tutto vuota di Alessandro Ratti. Antonio e Rosario (D’Amore e Paolocà) sono infatti una coppia di invisibili che ambisce a emergere, a farsi notare, a essere accolta nel novero di quelli che contano. Vale soprattutto per Rosario: il suo riconoscimento passa per l’affermazione di Antonio, un attore mediocre, ma di una certa fama, che il compagno tratta come un animale ammaestrato. Ci troviamo nel loro appartamento poco prima della cena delle cene: aspettano l’onorevole Giuseppe Basurgo, il produttore che può lanciare definitivamente Antonio nel mondo dello spettacolo. Rosario l’ha preparata per otto anni e mezzo. Cioè, da quando stanno insieme. Ma non aveva fatto i conti con Amedeo (Altamura), un attore di talento e squattrinato, che irrompe in casa e scombina i piani di una vita.

L’ispirazione dichiarata è Mozart e Salieri, microdramma tra le Piccole tragedie di Aleksandr Sergeevic Puškin, messo in musica da Nikolaj Rimskij-Korsakov, sul presunto tentativo, senza fondamento storico, di Antonio Salieri di distruggere la reputazione dell’odiato avversario Wolfgang Amadeus Mozart. Ne è stata tratta anche Amadeus, l’opera di Peter Shaffer all’origine dell’omonimo film di Miloš Forman. È facile riconoscere, per il nome e l’atteggiamento, Salieri in Antonio e Amadeus in Amedeo. Il ribaltamento del palcoscenico vuole, però, che nella serie tv che devono girare i ruoli siano invertiti. L’arte è la scoperta dentro di sé dell’altro. Essere è crederci. Ma non è ancora abbastanza. Francesco d’Amore ha scritto il copione durante il lockdown: l’invidia brandita in scena ha la medesima natura sistemica del Coronavirus. Quando si diffonde, colpisce l’intero organismo di Livore. Tutti e tre i protagonisti si affrontano e rimproverano a vicenda frustrazioni e rancori, in un meccanismo al massacro che fa dubitare di ogni cosa, dell’arte come del mercato, del talento come del tornaconto. Il nodo, sembrano suggerire i VicoQuartoMazzini, si scioglie solamente tagliandolo. Sottrarsi, chiamarsi fuori e guardarsi da lì, come se in scena ci fosse qualcuno al posto nostro in grado di indicarci la strada da seguire. Come se la vita fosse un teatro della gratitudine.

Memento Mori, di Sergio Blanco, ph. Matilde Campodónico.

A teatro c’è un copione: è tutto scritto. Ma anche nella nostra esistenza è “tutto scritto”: siamo vittime destinate a morire, presto o tardi. Di conseguenza, in Memento Mori o la celebración de la muerte il drammaturgo e regista franco-uruguayano Sergio Blanco legge tutto quello che dice e dice tutto quello che legge. Al Teatro Metastasio va in scena un puro testo, di idee sulla morte con un’introduzione, ventinove racconti e un epitaffio, accompagnati dalla proiezione di una serie di fotografie scattate da Matilde Campodónico. Si tratta di una vertigine imbevuta di autofinzione, inseguendo la fantasia che fa passare il dolore, la letteratura con cui facciamo esperienza, altrimenti impossibile, della morte. Le mani e gli occhi sopra i fogli, Blanco pare un rabdomante delle parole. Sono sue e, a un tempo, le fa sue, come se nel dirle appartenessero a un altro: non è proprio lui quello che legge, legge ciò che ha scritto su di lui. La compresenza tra autore e attore è la medesima tra l’essere e il non essere. Memento Mori non parla solamente della morte in sé, dell’intimo modo in cui Sergio Blanco la pensa e la sente, ne incarna anche la presenza, la condizione nella e per la vita. Scorrono quadri per un’esposizione del dolore e del tormento, quanto del piacere e del diletto. Le morti, romanzesche e romanzate, di Anton Čechov, Euripide, Oscar Wilde, Molière, Socrate e Samuel Beckett, si contaminano dei suoi ricordi o presunti tali. Si immagina uno di loro, in grado di incontrare la grazia di una fine che ne riassuma l’inizio, che rappresenti chi è fino all’ultimo momento. Ma c’è un unico modo per arrivarci pronti: vivere.

Purgatorio, ovvero aspettando il Paradiso, di Marco Chevenier, ph. Ilaria Costanzo.

La grazia non è la compostezza, è l’intenzione. Marco Chenevier danza Purgatorio, ovvero aspettando il Paradiso mentre sul giardino del Teatro Fabbrichino sferza un vento freddo. È l’Aldilà di un uomo ricoperto di piume nere, marionetta disarticolata, scomposta, che incede su passi spezzati per un volo a terra con le braccia come le gambe. La meta, la montagna che conduce al Paradiso di cui scrive Dante Alighieri, è una costruzione trasparente ideata da Michel Favre, un cubo in cui il danzatore entra al contrario, sovvertendo i confini, i punti cardinali, il nord con il sud. Desidera e rifugge uno slancio, una spinta che lo porti in alto, più in alto. È la sorte che ha scelto, la strada che ha deciso. Il tecnico Andrea Sangiorgi cammina adesso dove prima è passato lui. Sale in cima alla struttura e rovescia dei secchi pieni d’acqua in un sistema di tubi che finisce all’interno. L’acqua cade sulla testa di Chenevier, porta via le piume e lo lascia nudo al gelo del ritorno al Padre. Scivola via dal corpo ogni speranza, ogni colpa, ogni desiderio, ogni attesa. Non riesce più a stare in piedi, si dibatte, si scontra contro la copertura, si rotola. Sono i sussulti di un corpo sbattuto, percosso, vinto da questo mondo che non nasconde le fragilità, le debolezze: è un mondo che l’ha denudato. I punti di appoggio si fanno rossi per i colpi, le botte a terra. Ha addosso una costellazione dello sforzo e dell’attrito del tempo sul corpo. Rinasce sui gomiti e sulle ginocchia, nelle pieghe delle articolazioni. Assume una posizione da San Sebastiano, in piedi con le braccia dietro la schiena. Si è piegato, ma non si è spezzato. E può ascoltare il Canto XVIII del Paradiso: «Volgiti e ascolta; ché non pur ne’ miei occhi è Paradiso». Quelli di Marco Chenevier sono vivaci e stanchi, perché si sono rivolti verso altezze vertiginose che tolgono il respiro.

Sulle vette del fake (Roberta Ferraresi)

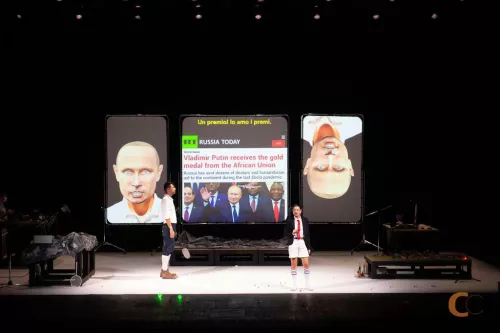

Che cos'è la verità? Lo chiede dal palco di un rinnovato Teatro Metastasio, appena riaperto in un'inedita versione distanziata, Agrupación Señor Serrano nel suo nuovo lavoro in programma a Contemporanea. Dopo la storia del capitalismo trattata in Kingdom, le ondate migratorie in Europa (Birdie) o la guerra globale al terrorismo che ha segnato l'ingresso nel nuovo millennio (A House in Asia), con The Mountain adesso tocca alla questione, altrettanto scottante, della post-verità, sempre affrontata tramite il peculiare linguaggio scenico messo a punto dalla compagnia, all'incrocio fra l'azione dal vivo, la magia quasi artigianale degli effetti teatrali e le diverse opzioni della riproduzione audiovisiva. In realtà quello sulla verità è un interrogativo che il gruppo si sta ponendo da anni, intorno a cui si potrebbe dire ruoti l'intera produzione. Ma mai come in quest'ultimo spettacolo si è fatto chiaro, esplicito, diretto – tanto che la domanda è una battuta ricorrente lungo tutta la performance.

Sul palco stanno i consueti tavoli dove trovano posto modelli in scala di vari “mondi”, che saranno attivati dall'azione dei performer in micro-scene proiettate live. Su tutto campeggiano tre grandi schermi, sui quali passerà buona parte della messinscena: molto più complessa, articolata, anche riuscita dal punto di vista tecnico rispetto ad altri lavori, e però decisamente orientata, nella sua resa, alla prospettiva cinematografica, dall'altro lato performativamente più rarefatta e minimale, sfrondata dell'atmosfera ludica che aveva caratterizzato, nel senso ampio dell'inglese “to play”, l'approccio del gruppo fino a questo punto. Sono due le storie che s'intrecciano al fondo drammaturgico di questo spettacolo. Una è la vicenda di George Mallory, che negli anni Venti, forse, ha conquistato per primo l'Everest, restituita sia attraverso le ultime, magnifiche lettere della moglie – che stava lavorando su Platone, e illumina dunque secoli d'immaginario filosofico intorno alla figura della montagna come metafora della ricerca della verità –, sia tramite la ricostruzione ben illustrata degli ultimi passaggi dell'ascesa in cui l'alpinista perse la vita e del suo ritrovamento dopo decenni (non aveva con sé la foto della donna, che avrebbe dovuto lasciare in vetta come segno del compimento dell'impresa, da cui quel “forse” su cui rimane sospesa l'attribuzione del primato e prende avvio l'intero spettacolo). Dall'altro lato c'è il caso della Guerra dei mondi, con cui Orson Welles in diretta radio, il 30 ottobre del '38, conquistò la fama e scatenò il panico, leggendo un adattamento dell'omonimo romanzo che fece credere a migliaia d'ascoltatori che gli alieni stessero sbarcando sulla Terra (nello spettacolo ne rendono conto interviste al regista stesso, contrappuntate da spezzoni del successivo film di Spielberg e da maquette che, animandosi, ripropongono atmosfere hopperiane fra il fascino per l'American Dream e il suo dissolvimento).

Agrupación Señor Serrano al Metastasio, ph. Augusto Biagini.

Fra la fantascienza divenuta reale grazie a un nuovo media che oltreoceano di lì a poco avrebbe dimostrato tutta la sua potenza (per il ruolo ad esempio che ha avuto nella diffusione dei totalitarismi europei) e il tentativo di definire una nuova realtà a partire dalla testimonianza – per ora mancata – di una foto, sta, in tutta evidenza, l'interrogativo sulla verità con cui inizia lo spettacolo (e questo resoconto). A porlo, e ad accompagnarci fra un livello drammaturgico e l'altro, è una guida d'eccezione: un'attrice che interpreta – o, meglio, è, come dice lei stessa dietro la “maschera digitale” del personaggio che porta mappata in viso – Vladimir Putin, il cui nome è comunemente associato alla manipolazione, costruzione e ricomposizione del reale in rapporto all'incessante lavorio di rielaborazione mediale. La presenza dell'attrice, bravissima, dietro o dentro l'icona mediatica che rappresenta, crea una dialettica scenica particolare: dall'altro lato stanno gli altri performer, impegnati come di consueto a dare vita, riprendere, proiettare ciò che accade sui diversi stage in miniatura disseminati sul palco oppure a gestire i passaggi fra i differenti livelli video, per una messinscena che ci arriva quasi del tutto attraverso lo schermo. Solo che stavolta questi ultimi, a differenza di altri spettacoli di Agrupación, quasi non si vedono, mentre le diverse zone deputate alla costruzione delle azioni, pur essendo più numerose, sembrano quasi occultate. Le diverse versioni e visioni della realtà proliferano l'una sull'altra creando strati e strati di simulazioni differenti, i cui frammenti s'intrecciano in un viluppo indissolubile, sovrabbondante, disorientante come l'incessante flusso mediale della quotidianità; riflessioni di natura teorica contrappuntano una bulimia informativa deformante che divora ogni cosa, resa quasi in “copia dal vero”, in una drammaturgia curata nel disincanto vertiginoso fra iperrealismo e decostruzione.

Sempre più difficile dire, man mano che lo spettacolo va avanti, dove possa stare la verità: fra il vero corpo dell'alpinista britannico mostrato in foto e quello, praticamente identico grazie al framing della telecamera, del performer che lo ripropone in video; fra le persone che di volta in volta assumono il volto via via più glitchato di Putin; fra varie versioni del regista di Quarto potere che si contraddice egli stesso a parole e viene contraddetto da esplicite manipolazioni delle sue interviste. Oppure col dubbio se il gruppo abbia veramente aperto durante il lockdown un sito d'informazione di dubbia affidabilità, che ha permesso di guadagnare denaro grazie al sostegno di decine di account creati ad hoc sui social, e l'ombra ronzante di un drone che ogni tanto si alza in volo, ricordandoci che tutto vede, ascolta e sa. Forse poco importa stabilire con certezza cos'è, in un simile contesto, la verità – visto che siamo a teatro e che – ça va sans dire – tutto il mondo è un palcoscenico. Il punto, come ci dice lo spettacolo, è che si tratta di una cosa sempre spuria, negoziabile, ridefinibile; che la differenza non la fa la costruzione di notizie più o meno fondate, ma di chi ci fidiamo e perché. Forse più semplicemente, qui, è un fatto di teatro. Quando guarda oltre sé stesso – e, così, profondamente in sé stesso –, quando dilaga fuori dal palcoscenico, ci resta attaccato addosso mentre torniamo alle nostre vite, a casa, parliamo d'altro, assistiamo a un'effrazione importante. The Mountain inizia a sipario aperto, mentre il pubblico entra, con una partita di badminton. Quasi subito arriva la domanda sulla sostanza della verità di cui s'è detto. E poco dopo un'attrice ci chiede di metterci d'accordo, di credere, che il gioco che stanno facendo in scena invece sia baseball. Non è una contraddizione grottesca, solo una gag che strappa qualche sorriso, una facile esagerazione in cerca di metafora sulle fake news: ha a che fare con la sostanza stessa della scena, con il suo meccanismo di base – con la sospensione dell'incredulità. Che è lo stratagemma che ha consentito a quest'arte così antica di modellare il reale quanto (e forse più) degli altri media: di metterlo in crisi, dal vivo, assieme alle sue rappresentazioni e narrazioni. Di metterci in crisi, da sempre, rispetto a come giudichiamo ciò che vediamo.

L’ultima immagine, di Augusto Biagini, raffigura un momento di The Mountain di Agrupación Señor Serrano.