La pasticceria di Umberto Eco

“Nonita. Fiore della mia adolescenza, angoscia delle mie notti. Potrò mai rivederti. Nonita. Nonita. Nonita. Tre sillabe, come una negazione fatta di dolcezza: No.Ni.Ta. Nonita che io possa ricordarti sinché la tua immagine non sarà tenebra e il tuo luogo sepolcro.

Mi chiamo Umberto Umberto. Quando accadde il fatto soccombevo arditamente al trionfo dell’adolescenza. […] A detta di chi mi conobbe allora ero un efebo valente […] Amavo, amico lettore, e con la follia dei miei anni solerti, amavo coloro che tu chiameresti ‘le vecchie’. Desideravo dal più profondo intrico delle mie imberbi fibre quelle creature già segnate dai rigori di un’età implacabile, piegate dal ritmo fatale degli ottant’anni […]. Per designare costoro, sconosciute ai più, adoprerò un termine che non dispero esatto: parchette”.

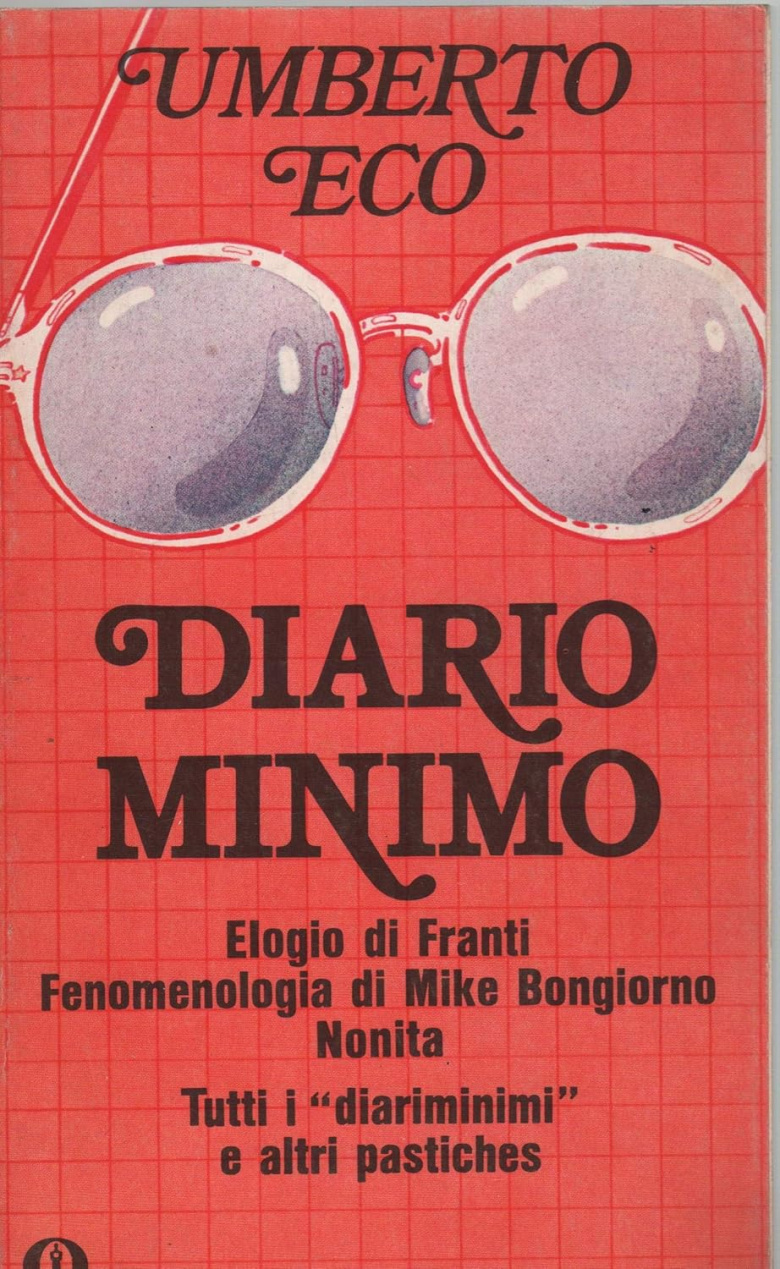

Inizia così il Diario minimo di Umberto Eco, con quest’evidente pastiche della Lolita di Vladimir Nabokov – di cui si riprende quasi letteralmente il noto incipit. Il romanzo-scandalo dello scrittore russo-americano era uscito nel ’55, e il giovane Eco, titolare di una rubrica di costume sul “Verri” diretto da Luciano Anceschi, appena quattr’anni dopo e ben prima della versione italiana, ne coglie il valore caustico, trasgressivo, rivoluzionario: sia espressivo sia narrativo. E ne ribalta la vicenda conservandone lo stile. La ninfetta è diventata una parchetta, la pedofilia è ribaltata in gerontofilia, Humbert Humbert (quando si dice la fortuna) è qui Umberto Umberto. Viene mantenuta la finzione del manoscritto ritrovato (il protagonista-narratore è morto in cella e le sue pruriginose memorie vengono comunque diffuse), ma il mondo di Nabokov è programmaticamente alla rovescia. Cosa che ne conferma, per nulla paradossalmente, l’eccentricità costitutiva, la voglia di radicale rottura, amplificandone quell’ironia di fondo che tanti austeri, accigliati critici del tempo facevano finta di non cogliere. Con buona pace di Epstein e dei suoi file miticamente desecretati, Nabokov aveva di che dire. Ed Eco lo aveva capito immediatamente. Il film di Stanley Kubrick con Peter Sellers era in lavorazione.

Diario minino, si sa, raccoglie i testi che Eco andava scrivendo da metà anni Cinquanta con eguale titolo nella rubrica del “Verri”. Uscito nel ’63 da Mondadori, quegli scritti, digeriti da pubblici diversi nel corso degli anni, hanno inaugurato un genere che ancor oggi, con alti e bassi, sembra sopravvivere nella pubblicistica di massa e no: il diariominimo, appunto. Presente anche, con importanti avatar, nell’opera successiva dello stesso Eco, dal Costume di casa del 1973 (significativamente dedicato ai genitori) a ovviamente il Secondo diario minimo (1992) e a numerosi altri scritti, molti dei quali hanno avuto origine nella sua nota rubrica dell’“Espresso” intitolata “La bustina di Minerva” – dove banali fiammiferi e sapiente divinità greca si mescolavano felicemente – poi raccolti prima nel libro omonimo del 1999 e poi ancora nel volume postumo Papè Satan Aleppe (2016).

Come s’accorge immediatamente, ora come allora, il lettore del libro (che nel ’75 ha visto una riedizione aggiornata negli Oscar Mondadori, per non parlare degli spezzoni presenti in molte antologie scolastiche), Eco aveva un fiuto non comune per lo stile altrui, sapeva cogliere tic linguistici e stereotipi tematici non solo di scrittori più o meno illustri (De Amicis, Joyce, Robbe-Grillet, fantascienza varia) ma, in generale di scriventi d’ogni tipo, da filosofi come Husserl e Sartre (presenti nello spirito della celeberrima “Fenomenologia di Mike Bongiorno”) ad antropologi come Ruth Benedict e Margaret Mead (che tornano nelle pagine sul paradosso della milanese Porta Lodovica, che c’è senza esserci) fino a telecronisti come Tito Stagno e Ruggero Orlando (criptocitati nella finta telecronaca dell’allunaggio in America), passando per gli sceneggiatori dei film di Ermanno Olmi o Michelangelo Antonioni e per le feroci lettere di rifiuto dei manoscritti redatte, tutte uguali, dai grandi editori (ne sa qualcosa il povero Snoopy, che Eco conosceva bene). Ma il suo fiuto era, per così dire, performativo, dato che sapeva riprodurlo all’impronta, quello stile; raddoppiando, come per Nabokov, l’ironia in esso già presente o rovesciandone l’ideologico sistema di valori, come nel pluricitato “Elogio di Franti” (che meriterebbe un discorso a sé sui buonismi e i cattivismi contemporanei). Il Diario minimo, insomma, è l’apoteosi del pastiche – e non è un caso che la versione francese del libro s’intitoli Pastiches et postiches.

Nel paese di Proust, del resto, la faccenda è di casa. L’autore della Recherche sapeva perfettamente imitare gli stili più diversi dei pilastri della letteratura francese, di modo che un fatto di cronaca abbastanza banale – il celebre affaire Lemoine, un finto chimico che si spacciava per creatore di diamanti – veniva da lui raccontato sul “Figaro” à la manière de Balzac o Michelet, Flaubert o Sainte-Beauve, come anche Chautebriand o La Bruyère. Questo gesto di Proust, ricorda Gérard Genette in Palinsesti (1982), si inseriva ancora nel gusto neo-burlesco del Secondo Impero, praticato per esempio da Lemaitre e Giradoux, una specie di giornalismo mondano considerato come un tipo minore col solo scopo di mettere alla berlina uomini e cose. Gide rifiuterà di pubblicare lo Swann di Proust proprio per questo.

Ma Eco fa di più. Più che rivolgere la famigerata mimesi verso la famigerata realtà, impelagandosi nelle eterne diatribe su realismo e irrealismo, preferisce indirizzare i suoi diariminimi verso l’imitazione attenta di stili e di generi, letterari e no, dimostrando come il pastiche non sia esclusivamente un gesto che mira a svillaneggiare autori eccessivamente roboanti, alla luce di una concezione purista e minimalista della letteratura. Cogliere i tratti caratterizzanti uno scrittore, o un’opera, o un testo, e saperli riproporre ironicamente, è, molto probabilmente, una delle cifre costitutive dell’opera di Umberto Eco. Questa sua capacità, fatemelo dire, pasticcera, va molto oltre il puro divertissement, investendo in pieno sia la sua produzione romanzesca sia la sua riflessione filosofica e semiotica.

Da un lato, infatti, la forma pastiche si gioca tutta entro la questione, linguistica e strutturale, della pertinenza. Quali possono essere i tratti costitutivi di una qualche produzione comunicativa, letteraria o meno? A fronte delle innumerevoli varianti di una storia, come ricostruirne le forme invarianti? Se questa è la domanda chiave della narratologia e della semiotica tardo novecentesche (a cui Eco ha lavorato incessantemente in opere come il Lector in fabula o le Sei passeggiate nei boschi narrativi, ma in fondo già nel celebre saggio su James Bond), praticando il pastiche egli riesce, trasversalmente, a cogliere le pertinenze profonde, i modelli impliciti, gli schemi formali di uno stile, di un tipo testuale, di un genere letterario, giornalistico, antropologico, filosofico e così via. Arrivando ben più rapidamente di molti semiologi e strutturalisti vari, a individuare alcune forme generali della semiosi, certi pattern taciti delle prassi comunicative. Laddove Propp, Lévi-Strauss, Bremond o Greimas s’affaccendavano a proporre modelli narrativi sperabilmente universali, Eco arrivava a soluzioni simili giocando per lo più un altro campionato: quello, appunto dell’imitazione parodica. Del resto, già Sklovskij aveva mostrato come, per capire la forma romanzo, fosse più utile decostruire Sterne piuttosto che Richardson.

Dall’altro lato, gran parte dei romanzi di Eco si fondano sul pastiche, più o meno esplicito, più o meno caricaturale, comunque accuratissimo. Il Nome della rosa non è altro che un risuonare di voci tipiche – dunque di stili comunicativi – di monaci e prelati, logici e filosofi medievali. Ogni personaggio parla, e agisce, secondo un modello espressivo astratto che Eco, grande studioso si sa dell’epoca di mezzo, conosceva molto bene ed era in grado di riprodurre all’impronta. Analogamente Il pendolo di Foucault può essere letto come il succedersi di tipi d’enunciazione delirante nella storia occidentale: il Complotto templare non è altro che un miscuglio involontariamente satirico di discorsi interpretativi, di tipiche ermeneutiche aberranti. Se prendiamo Baudolino, vi ritroviamo riprodotte quasi letteralmente, se pure invertite di valore, le descrizioni tardo romantiche di fanciulle e giovanottoni che Eco stesso aveva individuato, e criticato, in Apocalittici e integrati. E si potrebbe continuare (pensiamo a Numero zero e al mondo del giornalismo). Molti, a questo proposito, hanno parlato di citazionismo postmoderno. Probabilmente si potrebbe calcare la mano e parlare di una poetica del pastiche, di una pasticceria programmaticamente creativa.

Bisognerebbe, certo, lavorarci ancora. Si tratta di una ipotesi critica da dimostrare. Se l’opera di Eco, come lui stesso amava ripetere, è fatta di tre scaffali – il teorico, il narrativo e il giornalistico –, molto probabilmente il pastiche si configura come il telaio che li tiene insieme. Pensiamoci: più interessante che scartabellare tra i file di Epstein.

Leggi anche:

Gianfranco Marrone | Umberto Eco, giovane romanziere

Gianfranco Marrone | La gente mormora. Ancora su Eco e i media

Marco Belpoliti | Ferrario, Eco e la biblioteca del mondo

Emanuela Patti | L’Eco della Sinistra

Gianfranco Marrone | Umberto Eco e le barricate della storia

Gianfranco Marrone | Umberto Eco: ridere con la verità