La fotografia e il potere delle immagini / Malgrado tutto

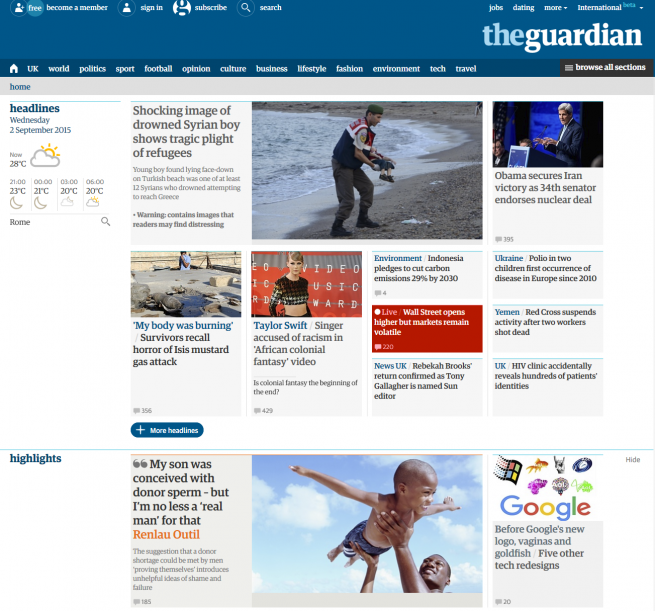

Il titolo lo leggo nel tardo pomeriggio di ieri sul “Guardian”, Shocking images of drowned Syrian boy show tragic plight of refugees, e i miei occhi saltano da “drowned”, a “boy” a “refugees” alla fotografia a fianco, clicco meccanicamente, per vederla meglio, certo, so che la posso vedere meglio. E lo faccio, e guardo, e leggo, ingoio anzi a pezzi l’articolo, Bodrum, la spiaggia, Turchia, Siria, la fuga, il mare, e guardo ancora, e poi clicco, ancora, guardo l’altra fotografia, l’immagine vera, brutale, inevitabile, quella che mi attira e mi stringe in un’oppressione fredda, quella che i lettori italiani, scoprirò più tardi, non vedranno, non subito almeno, non così facilmente, no, per il loro bene immagino, e intanto compio i gesti scontati, automatici, clic, seleziona, salva-con-nome. Ecco.

Un bambino morto annegato, un bambino di tre anni senza nome, senza altro ormai che queste poche immagini, affogate anche loro nella schiuma di gesti ripetuti, identici, di riquadri che si disegnano sugli schermi e poi spariscono, di clic, di colpi d’occhio e magari di secondi sguardi più lunghi, più attenti forse, o più avidi. Un’immagine cui non si può resistere e che non ci dice nulla, il corpo di un bambino di tre anni, bocconi, sul bagnasciuga, le gambe leggermente rannicchiate, le braccia tese all'indietro, le mani con i palmi rivolti in alto, la suola di gomma chiara delle scarpe, non è così che dormono i bambini di tre anni.

Mi chiama M, devi scrivere di questa immagine, mi dice, è il dovere elementare di chi vive di immagini, e ha ragione, è il mio mestiere in fondo, la mia presunta specialità. Ma penso anche, questo era il mio compito, al tempo in cui le immagini erano invariabilmente quelle degli altri, quelle degli altri tempi: di qui le genealogie, le corrispondenze, le iconografie organizzate in serie ben ordinate. Avrei fatto questo una volta, non più oggi. Nel tempo di ora, nel tempo, come dice Guido Mazzoni ne I destini generali, in cui le contraddizioni, i conflitti, non si risolvono più, il superamento dialettico è proibito e ci è dato solo abitare le lacerazioni senza sperare di risolverle, non mi è più permesso farmi da parte, issarmi sul mio osservatorio, brandire la mia abilità. Io sto giù, come tutti, e come tutti clicco, guardo, consumo immagini, mi paralizzo, e continuo a vivere.

Come tutti scrivo dead boy syria e vedo apparire migliaia di fotografie, migliaia di altri bambini morti ammazzati, fatti a pezzi, stesi su cassoni di camion, o su pavimenti, portati in braccio, morti, a migliaia. Shocking. A cosa serve il mio mestiere, mi chiedo, se non a confermare la nostra insaziabile fame di immagini, l’irresistibile scopofilia che ci trasporta senza sosta, noi abitanti della parte fortunata del mondo, noi a bordo di un drone in volo incessante su ogni possibile scenario di distruzione, violenza, dolore, su un mondo invariabilmente visto dall’alto, lo sguardo del dominio, del potere.

Perché dunque questa morte, perché questo bambino, perché oggi? La forza dell’immagine fotografica, ci hanno insegnato, è l’esser prova, pietra di inciampo per la volontà di rimuovere, negare, zittire. È testimonianza in nome dei deboli, dei soccombenti: la bambina bruciata dal napalm a My Lai, il bambino estratto dalle rovine della sua casa in Iraq, il ragazzo decapitato sulla spiaggia libica. Ecco perché la scelta del “Guardian”: far inciampare la logica oscena del tornaconto politico che detta oggi all’Europa la sua testarda volontà di non vedere, il suo ringhiare contro quelli, gli invasori sporchi e mezzi morti che si gettano sulle spiagge in Italia, in Grecia, ovunque. Vedete, ora?

Ma cosa vediamo? Il “New York Times” ha iniziato la settimana scorsa a raccontare le storie del “fiume di migranti” in fuga, le storie di notti insonni, stazioni, filo spinato, controlli, polizia. Le storie tutte uniche e tutte uguali della paura e del coraggio, del cinismo, della brutalità, ma storie comunque, e luoghi, nomi, identità individuali: testimonianze, seppure colte come in un lampo nell’oscurità che le avvolge. Ma qui, di fronte a questo bambino morto, di fronte a questo oggetto muto, emerge l’altra verità della fotografia, il suo essere sempre ellittica, reticente, ambigua, il suo esigere un testo, una parola di appoggio. Questa necessità di didascalia è un’ansia di rassicurazione, di normalità: anche la più accurata delle leggende, suggeriva Susan Sontag, resta in fondo solo una delle molteplici interpretazioni possibili. Per questo forse la fotografia di reportage mi sembra irresistibile e ripugnante al tempo stesso, con la sua letteralità, il suo insopportabile candore, la sua pretesa di verità, la sua arroganza, la sua medietà, così pronta a piegarsi a ogni fariseismo volgare, e insieme certo, con la sua flagranza, e magia, e forza oggettivante, e straniante.

A ragione Roland Barthes diffidava delle fotografie di cronaca, delle foto “unarie” che veicolano enfaticamente la realtà, in blocco, senza farla vacillare. Producono choc, ma non colpiscono in profondità, il loro effetto è momentaneo, una piccola puntura senza conseguenze. C’è allora qualcos’altro in queste immagini che possa sottrarle al loro destino di irrilevanza? Un appiglio, a parte il breve blip sul tracciato altrimenti piatto del buon senso corrente, dell’indignazione automatica e presto sopita? Poco, se non la casualità messa a nudo dallo scatto, le coincidenze che la attraversano: il piccolo corpo zuppo d’acqua, l’uomo in uniforme che lo trasporta sulla spiaggia, i pezzi di plastica bianca che spiccano sulla sabbia, la maglietta rossa e i pantaloncini blu del bambino, identici ai colori della casacca del poliziotto, su cui a lettere bianche sta scritto “Gendameria/Indagini sulla scena del delitto”. Ecco, un delitto, non un evento naturale: non doveva andare così, poteva non andare così. Può essere questa la smagliatura, la fessura attraverso cui entrare, appropriandocene, in queste fotografie?

Cerco altre notizie, torno sulla home del “Guardian”, mi colpisce adesso una seconda fotografia, poco sotto: un altro bambino, vivo, euforico, tenuto in volo a mezz’aria, per gioco. Com’è ironico il caso, il caso oggettivo, a mettere una sotto l'altra un’immagine d’aria e una d’acqua, un’ascesa e una caduta, un volo e un annegamento, un’infanzia come dev’essere e un’infanzia com’è. Ironica, e triste, questa corrispondenza a distanza, eppure così tentante nella sua simmetria morale: che ci sia cioè, per ogni istante, un potenziale a disposizione di ciascuno, una diversa possibilità, un altro mondo, da qualche parte. Una chance, un'ennesima illusione forse, che per chi oggi traversa il Mediterraneo vale però davvero ogni rischio, ogni ostacolo, ogni fatica. L’idea, per quanto improbabile, di poter realmente mutare il proprio destino, e il destino di tutti. Di poter alla fine trovare un tempo per vivere, oltre che per morire.

Leggi anche su doppiozero: Ferdinando Scianna, Il dolore vissuto