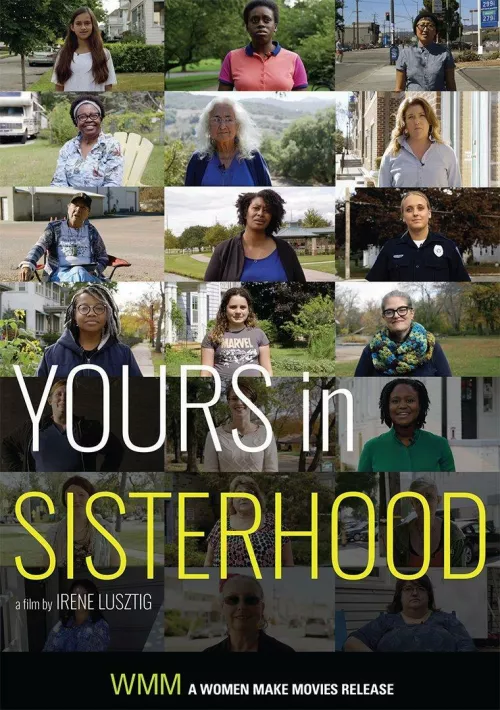

Irene Luzstig a DocLisboa 2018 / “Yours in Sisterhood”. A proposito di sorellanza

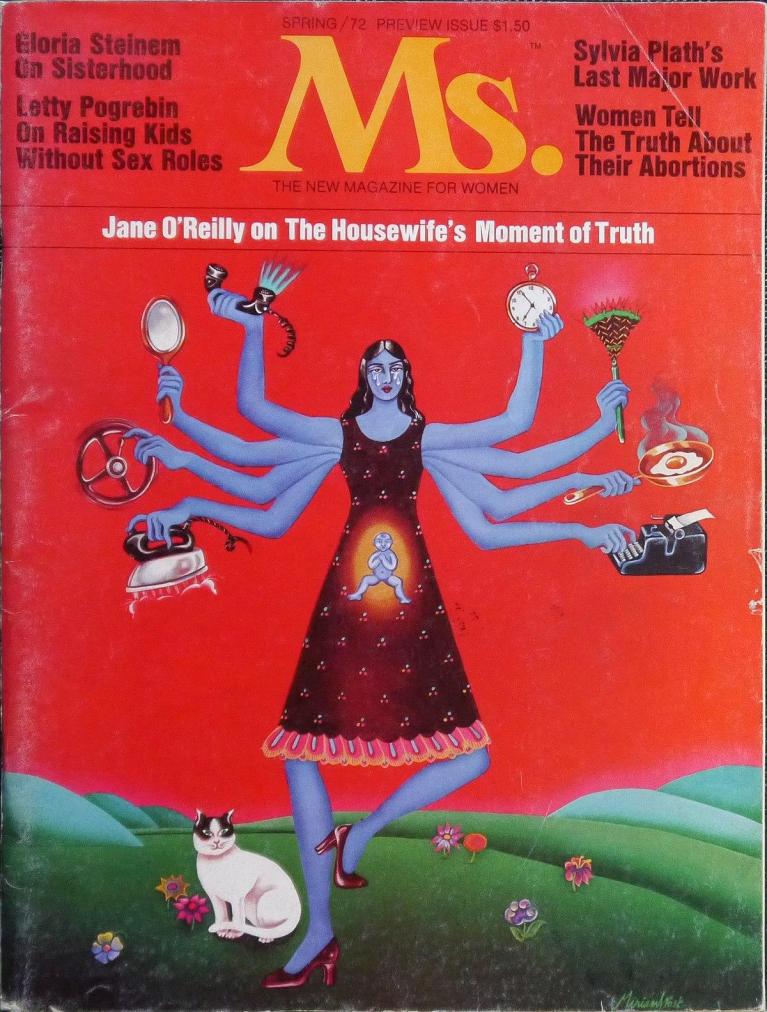

Nell’inverno del 1972 arrivò nelle edicole nordamericane il primo numero della rivista statunitense Ms. Magazine, una testata dichiaratamente femminista che da allora, con alterne e interessantissime vicende, non ha più cessato di esistere.

Per alcune attiviste del movimento delle donne fu un formidabile segno di affermazione: il pensiero femminista aveva trovato un canale per diffondersi ‘alle proprie condizioni’ fuori dagli ambiti della militanza. Il giornale si poneva come un luogo d’incontro e di scambio allargato, una piattaforma che invitava al confronto con donne di ogni razza, classe, credo religioso, convinzione politica, identità sessuale. Una zona franca, ma non un rifugio. Sulle sue pagine le donne di ogni angolo degli Stati Uniti – dalle grandi città alle aree rurali a quei tanti nonluoghi che non figurano sulle carte geografiche – potevano parlare tra loro e maturare una visione a tutto campo non solo sulle questioni cosiddette femminili, ma sull’America e sul mondo intero.

Per altre donne la nascita di Ms. Magazine fu invece una resa alle leggi del consumo, che segnalava la capitolazione del movimento a una bassa mercificazione. Comunque sia, fin dal primo numero la rivista si rivelò un successo nazionale, diventando quasi immediatamente un simbolo popolare del movimento delle donne. La sfida lanciata dalle sue cofondatrici, Gloria Steinem e Letty Cottin Pogrebin, non era cosa da poco: dare vita attraverso il giornale a una politica di opposizione pur restando all’interno di un perimetro culturale commerciale. Femminista e di massa, la rivista intendeva far uscire dal chiuso dei piccoli periodici più radicali – e di lì a poco dalle gabbie accademiche degli Women’s Studies e dei Gender Studies – un pensiero che aveva in sé un potenziale critico sovversivo.

“Ms. Magazine”, copertina del primo numero (1972).

Ed eccoci arrivati a Yours in Sisterhood (2018), il documentario che l’americana di origini rumene Irene Luzstig inizia a girare nel 2015, presentato alla Berlinale e di recente al Festival Doclisboa 2018. Quarantaquattrenne, docente presso la University of California Santa Cruz, artista visiva e filmmaker appassionata di archivi, Luzstig – come mostra la sua nutrita filmografia, in particolare l’ottimo Reconstruction (2001), il saggio filmico The Motherhood Archives (2013) e il progetto web Worry Box Project, iniziato nel 2011 – è interessata alle donne, alla loro storia, al loro modo di relazionarsi e comunicare tra loro, di stabilire legami e creare memoria.

Gli archivi le servono per indagare sul passato e estrarne materiali da mettere in risonanza con il presente attraverso tecnologie filmiche e digitali, «capaci di dare significati nuovi a storie lontane e dimenticate, recuperandole e rianimandole». Mentre lavora a The Motherhood Archives, negli schedari della Schlesinger Library at Radcliffe Insitute for Advanced Studies, presso la Harvard University, scopre la “Ms. Letters, 1972-80 collection”, una nutritissima raccolta di lettere al giornale scritte in quegli anni dalle lettrici di Ms. Magazine. Sono migliaia e parlano di tutto: sessualità, amore, guerra, politica, ambiente, inquinamento, disarmo nucleare, maternità, solitudine, lesbismo, razza, religione, povertà, educazione dei figli, violenza maschile, lavoro, disoccupazione, discriminazione, transessualità, malattia, morte, paura, speranza, desiderio. Di questi e di molti altri temi, queste lettere scritte alla redazione con richiesta di pubblicazione e dunque teoricamente rivolte a tutte le lettrici, parlano in modo articolato e schietto, con la passione di chi è in cerca di un’interlocuzione reale, di una ‘sorellanza’, la formula di congedo comune a ogni missiva.

Luzstig ne sceglie 306 e poi, servendosi della rete, avvia la ricerca di altrettante donne americane di oggi disposte a leggerle ad alta voce davanti alla sua videocamera e a dire che cosa pensano, a distanza di oltre quarant’anni, di quei medesimi temi. Le donne che le rispondono sono tante, diverse tra loro per età, provenienza geografica, background etnico e culturale, classe, mestiere… E la regista si mette pazientemente a scegliere quale viso/corpo/voce contemporanei accoppiare a quelle parole ormai disincarnate e a rischio di essere messe a tacere per sempre. La richiesta che rivolge alle donne selezionate è di immaginare che quella della lettera a lei affidata sia la sua voce. Niente prove, niente preparazione, niente discussioni preliminari. Al più tre o quattro riprese della medesima lettura, perché entrare nella pelle di un’altra persona richiede attenzione, intelligenza, empatia, capacità di sospendere il giudizio. «Avere nel tuo corpo le parole e le idee di un’altra donna è complicato», mi dice la regista nel corso di una conversazione. «È difficile leggere qualcosa che non condividi e riuscire a essere convincente». Eppure, in questo documentario, non c’è donna che non riesca a farlo, creando una misteriosa dialettica non solo tra il passato e il presente, ma anche tra sé e l’altra. E non si tratta di pura performance: refrattarie ai luoghi comuni, vigili, critiche, le lettrici attuali entrano in relazione con le lettrici di allora creando una specie di cortocircuito temporale.

L’America, negli anni in cui quelle lettere vengono scritte, è ancora impegnata nella guerra del Vietnam, le donne e i neri stanno lottando per i diritti civili, l’economia va a gonfie vele ma il tasso di disoccupazione è in crescita soprattutto nelle grandi città. Le voci recitanti raccolte da Luzstig parlano da un’altra America – quella post 11/09, instupidita dalla paura e da un’arroganza impotente, immersa in imprese belliche catastrofiche che mantengono a galla l’economia nazionale, sempre più feroce con le proprie minoranze e atterrita da tutto ciò che non è ‘identico’ all’immagine che ha di sé. Eppure queste voci di donna che si intrecciano e non si fanno rinchiudere nella camicia di forza di un ‘femminile’ determinato dalla biopolitica del potere (niente vittimismi vendicativi, interesse scarso o nullo per il #MeToo) sembrano essersi passate la staffetta, consapevoli, tenaci, impermeabili alle false promesse, poco interessate al giudizio altrui.

In Yours in Sisterhood, di questi abbinamenti ne appaiono solo 27 (gli altri saranno presto disponibili on line). Filmate in trentadue degli stati confederati d’America da una troupe ridottissima – la stessa Luzstig alla camera e una tecnica del suono – per non inibire il processo di identificazione in corso, quella conversazione a distanza tra donne che non si incontreranno mai e che si stanno cercando, le protagoniste del documentario posano con semplicità, sempre in esterni, davanti all’obiettivo della regista. Sono riprese nel luogo dove abitano e dove abitava l’autrice della lettera affidata a ciascuna: piccoli paesi, città, comunità rurali. Solo in quattro casi a leggere è la stessa autrice della lettera, perché, come spiega Luzstig, «il loro testo mi aveva incuriosita a tal punto che ho deciso di cercarle e di chiedere loro se se la sentivano di interpretare se stesse. Nessuna mi ha detto di no».

A punteggiare questi ritratti a due facce, silenziose riprese alla Edward Hopper di distributori di benzina, crocevia, lotti vuoti, strade, binari ferroviari persi chissà dove: un paesaggio americano che parla di solitudine e disconnessione. «Volevo che ad accogliere quelle lettere ci fosse un dispositivo filmico in grado di restituirle in forma pubblica, perché è evidente che a questo aspiravano le loro autrici», afferma la regista. Vedendo il film e ascoltandolo, ben presto ci si accorge che non si tratta mai di sfoghi o di messaggi in bottiglia arrivati fortunosamente fino a noi: sono ragionamenti che una donna propone ad altre donne per provare a pensare e fare, sole e insieme.

Di un’unica lettera non vediamo la controfigura attuale o l’autrice. A leggerla al telefono è una donna che all’epoca era rinchiusa in un centro di riabilitazione per traffico di droga. Le sue parole sono uno struggente tentativo di far sentire la propria voce fuori dalle mura e dal recinto di filo spinato di quella prigione. E il commento attuale è che nulla in meglio è cambiato: l’America continua a cancellare le proprie zone d’ombra non prestando orecchio alle voci che da lì giungono.