“120 Battiti Al Minuto” di Robin Campillo / Non voglio smettere di pensare

Le nostre contraddizioni non ci appaiono mai tali. In seguito agli attacchi omofobi apparsi sui social network contro l’ultimo film di Robin Campillo, 120 Battiti Al Minuto, ho deciso di andare a una proiezione del film in un cinema del florido Nord-Est. So bene che i social rappresentano la negazione della complessità – e difatti non ne faccio parte – ma non mi sono ancora rassegnato al fatto che le persone e le loro opere siano riducibili a definizioni, offese, acronimi, spesso senza cognizione di causa.

Lo scorso 2 ottobre, a Roma, il regista Sebastiano Riso è stato aggredito e insultato sotto casa da due uomini in merito al suo ultimo film, Una famiglia, dove una coppia vende illegalmente i propri figli a coniugi benestanti, etero e omosessuali. “I froci non devono avere figli” gli hanno urlato mentre lo colpivano al volto, allo stomaco e al costato. Dieci giorni di prognosi. Se i due aggressori avessero visto il film, si sarebbero accorti che Una famiglia non racconta affatto il tentativo di una coppia omosessuale di avere un figlio, ma si focalizza sul tormento identitario di una donna, Maria (Micaela Ramazzotti), che non accetta più che il suo utero sia una fonte di guadagno e decide di ribellarsi al compagno per accogliere il proprio desiderio di maternità. Un equivoco in cui, in questi giorni, si è imbattuto anche il film di Campillo.

120 Battiti Al Minuto non rappresenta una patologia, ma si focalizza sulla militanza e la solidarietà degli attivisti di Act Up-Paris: associazione nata nel 1989 sul modello di Act Up-New York per difendere i diritti dei malati di Aids. All’interno del gruppo – in cui lo stesso regista ha militato – ci sono diverse commissioni che si occupano di temi specifici come tossicodipendenza, carceri, immigrati. All’inizio degli anni Novanta, nell’indifferenza dei media e del governo di François Mitterrand, gli attivisti cercano di trovare spazio nell’opinione pubblica ricorrendo ai mezzi disponibili a quel tempo: l’affissione di manifesti, il boicottaggio di libri dai contenuti omofobi, i fax e le catene telefoniche, e soprattutto manifestazioni pacifiche. “Siamo malati e non violenti” precisano a ogni azione. Le loro richieste vanno dalla distribuzione di siringhe sterili per chi fa uso di droghe alla somministrazione assistita di eroina, fino ad accusare la multinazionale Melton Pharm di non rivelare i risultati sulle prove di tossicità di una nuova molecola utile a creare un farmaco in grado di contrastare la proliferazione del virus Hiv.

Non è il tema a dare valore a un’opera – infatti nutro non poche riserve sul film di Riso – ma il punto di vista, il linguaggio adottato dall’autore. Campillo dedica gran parte del film alle riunioni serali a cadenza settimanale ricavate dagli impegni e le esigenze di ognuno. Le storie private dei militanti – gli affetti, il lavoro, le passioni – rimangono fuori dallo schermo, a eccezione dei due protagonisti: Nathan (Arnaud Valois), neofita dell’associazione, e Sean (Nahuel Pérez Biscayart), attivista in prima linea, le cui vicende acquistano rilevanza nella seconda parte del film. Le omissioni rivelano quanto o più di ciò che viene mostrato. I membri di Act Up-Paris sono indaffarati, frementi, senza tempo né voglia di rimandare questioni che ritengono necessarie, a costo di sacrificare parte del loro privato. Lanciano sacche di sangue finto nella sede parigina di Melton Pharm, chiedono, accusano e danzano al ritmo della house music – i “120 Bpm” del titolo originale – per non arrendersi a quel virus che, citando Nicola Gardini e il suo La vita non vissuta (Feltrinelli, 2015), “ti entra nel sangue e banchetta con la tua vita”.

Una sequenza del film mostra l’irruzione di alcuni attivisti in un santuario per distribuire agli studenti preservativi e materiale informativo su come evitare le malattie sessualmente trasmissibili. “No, non mi interessa” dice una ragazza. “Non sono omosessuale. Io non rischio di prendere l’Aids, come voi”. È una frase che si potrebbe udire in molte delle nostre scuole. E qui veniamo al divieto – tutto italico – di visione del film ai minori di quattordici anni che, di fatto, impedisce di organizzare le necessarie matinée rivolte agli studenti. Non ci si può stupire se poi sempre più giovani, in un sistema scolastico dove non esiste un’educazione sessuale e con famiglie spesso reticenti ad affrontare l’argomento, costruiscano il loro immaginario erotico unicamente davanti a YouPorn.

Vorrei qui fare un raffronto con un’altra patologia, a suo tempo indicibile, che gode ora di nuovo e nutrito interesse editoriale: il cancro. Non passano giorni senza che in libreria escano libri su come prevenire l’insorgenza di tumori mangiando in maniera sana, talvolta soffermandosi sulla scoperta di nuove terapie o sulle testimonianze di persone – e soprattutto personaggi – che hanno affrontato la malattia. Tutto legittimo e in certi casi utile a fare chiarezza perché, come diceva Susan Sontag, “le idee sul cancro sono come tante idre – tagli una testa e ne spunta un’altra”. Ma non si muore di solo – meglio: non si convive solo con il – cancro. Di Aids si continua a non parlare ed è per questo che il film di Campillo ci interroga.

Una ragazza o un ragazzo che non ha mai letto o ascoltato nulla di rilevante e affidabile sull’Aids e l’Hiv, rischia di associare questi termini a morte sicura – sebbene ora i farmaci siano disponibili, abbiano meno effetti collaterali di un tempo e le aspettative di vita siano aumentate – o peggio ancora di ritenere, nel 2017, che la sieropositività riguardi esclusivamente un certo mondo sociale composto da omosessuali, drogati, carcerati e prostitute. Emarginati a cui destinare giudizi, finta pietà o una comoda indifferenza. Non voglio crederlo, non posso. Si tratta di un discorso che va affrontato attuando un serio programma di informazione e prevenzione che non può certo esaurirsi con frasi di circostanza e immagini di drappi rossi condivise sui social durante la Giornata Mondiale contro l’Aids, il primo dicembre.

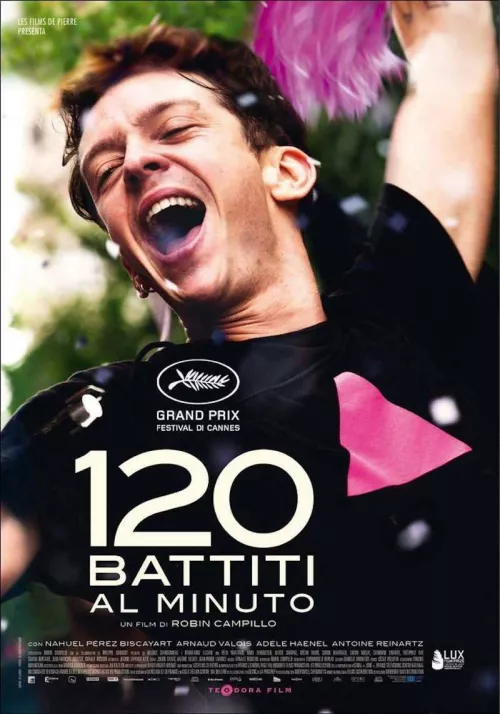

Credevo ingenuamente che un’opera premiata da Pedro Almodóvar con il Grand Prix all’ultimo Festival di Cannes venisse acquistata per l’Italia da Andrea Occhipinti e la sua potente Lucky Red, da tempo sensibile a queste tematiche, e distribuita in almeno centoventi sale, per riprendere il numero del titolo. Invece no. I distributori italiani sono Vieri Razzini e Cesare Petrillo di Teodora Film – che, rispetto a Occhipinti, godono di minore forza economica – e le sale sono quaranta, esattamente un terzo, ora già diminuite visti gli scarsi incassi registrati nel primo fine settimana di programmazione. In questi giorni si è creato un certo brusio sui social network, prontamente riportato dai quotidiani come “bufera”, in merito all’accusa, mossa da Teodora Film alla comunità LGBTQ, di aver disertato il film per mancato senso di appartenenza. “Ve lo meritate Adinolfi” concludeva la società. Battuta politica e travisata dai più – che Teodora ha poi esplicitato in un comunicato – a cui, come spettatore, vorrei tentare di rispondere con due personali esperienze di visione cinematografica.

Nell’ultima parte di 120 Battiti Al Minuto troviamo Sean sul letto d’ospedale: il progressivo peggioramento di salute non ha spento la sua protesta che continua seguendo un breve notiziario televisivo dedicato all’ennesima azione di Act Up e, soprattutto, sognando la Senna tinta di rosso: immagine che diventa sia atto politico che visione privata – di quelle visioni che accompagnano il malato nella sua ricerca di significato. Al suo fianco c’è Nathan che, come lui, crede nei valori e nelle battaglie che persegue, a costo di passare agli occhi del mondo come un condannato a morte. Già, perché Nathan è sieronegativo e, seguendo le dovute precauzioni, non teme di contrarre il virus. D’altronde, si sa: l’attrazione non ha nulla di razionale. “Ho male dappertutto. Non so più se è la febbre o la paura. O tutt’e due. Ho paura. Ho una paura terribile, sempre” dice Sean. “E tu mi manchi”. Nathan si avvicina in silenzio, lo bacia e gli offre un dono. Il volto di Sean diventa estatico: si sente desiderato, accettato, di nuovo vivo. “Mi dispiace tanto che sia capitato a te” gli dice alla fine. Nathan sorride. È una scena intima che racconta l’importanza di essere accolti, amati, felici nonostante, prima che l’amore si indurisca nella perdita.

Ben diverso, per fare un raffronto con la situazione italiana, è il dono elargito da Antonio (Francesco Arca) a Elena (Kasia Smutniak) in Allacciate le cinture di Ferzan Özpetek. In primo luogo, non di dono si tratta ma di una richiesta di scuse a seguito di vari tradimenti: Antonio è andato a trovare Elena in ospedale e, preso dall’impulso ormonale, comincia a spogliarsi ansimante. Elena tenta di respingerlo, dice di essere sporca, lo sfida mostrandogli la propria magrezza, il cranio ormai glabro dai cicli di chemioterapia. Ma agli occhi di lui resta pur sempre Kasia Smutniak. Mentre i loro corpi si assolvono, nel letto accanto la degente terminale Egle (Paola Minaccioni) finge di dormire spiando quell’emozione a lei negata. Il tutto si svolge in un tripudio sonoro di archi e affettazioni da cineromanzo che ne evidenziano la totale programmaticità.

Sono entrambe scene di finzione, ma se la prima riesce a trasmettere il carico emotivo dei due protagonisti senza aggiungere nulla, la seconda esibisce fieramente una costruzione che plastifica ogni buon intento. Veniamo dunque alle reazioni in sala. I pochi spettatori della scena di 120 Battiti Al Minuto presenti alla proiezione hanno reagito con sbadigli e sghignazzi. Gli spettatori seduti nella mia fila durante Allacciate le cinture, tre anni fa, stentavano a trattenere lacrime e singhiozzi. Commentando la scena del film di Campillo su “Il Giornale”, il critico Maurizio Acerbi si è sconcertato al punto da supporre che il pubblico si sarebbe alzato per uscire. Pur non condividendo, durante la proiezione ho dovuto ammettere che aveva ragione. Due spettatori si sono alzati senza più tornare. Mi chiedo: respingiamo a tal punto la realtà da prendere per verosimili le costruzioni che si presentano come tali? O, se preferite, tornando alla battuta su Adinolfi: ci meritiamo davvero solo Özpetek?

Il cinema, come la letteratura, non è un luogo dove nascondersi, ma dove è possibile ritrovarsi. 120 Battiti Al Minuto permette di leggere dentro noi stessi, indipendentemente dal nostro orientamento sessuale, ci fa dubitare, ci allontana da aspettative e dettami esterni, ci rende consapevoli. E la consapevolezza è il primo passo per una libertà interiore. “Tutto quello che posso fare è tentare di tenermi lontano dall’imbecillità – quantomeno la mia, perché quella degli altri…” dice un personaggio de La conoscenza di sé di Luca Doninelli (La nave di Teseo, 2017). Dire: “Questo film non mi riguarda” equivale a pensare, per esempio, che le donne siano le uniche depositarie dei sentimenti. È un atteggiamento sciocco, e vile. Le categorie sessuali e le polarizzazioni come maschio/femmina, giovane/vecchio, sano/malato, che invadono le nostre esistenze, non andrebbero applicate neppure all’arte, al cinema e alla letteratura – come purtroppo già accade. Non esiste una scrittura femminile. Non esistono storie per froci, storie per anziani o storie per famiglie: sono divisioni oppressive e come tali vanno respinte. Esistono solo storie per le persone. Il nostro interesse per l’arte è l’interesse che abbiamo per noi stessi.

A qualcuno tutto questo potrà sembrare apodittico, superfluo o ridondante. Vorrei che lo fosse. Sarei contento di rileggere queste frasi tra venti giorni, un mese o due, e trovarle ridicole, superate. Vorrebbe dire che non ho smesso di pensare. Tutto ciò che mi accade mi induce a riflettere. Nel vedere al termine di 120 Battiti Al Minuto la piccola sala del cinema interamente vuota, ho provato vergogna per tutti noi. Ho scritto con urgenza, in prima persona e senza un’argomentazione lineare perché, come Sontag, “odio sentirmi una vittima” e voglio essere responsabile. Non possiamo ridurre il mondo a come vorremmo che fosse. Nel finale del film, gli attivisti reduci insistono a danzare nel buio finché la musica lascia spazio a corpi ansanti, gesti sincopati, scarpe che stridono sul pavimento. La perseveranza di chi non vuole confrontarsi solo con la morte. Quando la vita diventa volontà di vita. La sieropositività non è una maledizione, una condanna o un’ingiuria. È una condizione, in primis della coscienza, e come tale va conosciuta e rispettata anche da chi, come me, non la vive. L’azione è vita, il silenzio è morte. E io, proprio come Nathan, non voglio essere l’ennesimo veicolo di luoghi comuni.