Andrea Cortellessa: Pasolini visivo

Il 2 novembre scorso si è chiuso un triennio, compreso tra il centenario della nascita e il cinquantenario della morte, in cui la figura di Pier Paolo Pasolini è tornata in modo prepotente sulle scene della cultura italiana. Si sono moltiplicate le mostre, le iniziative editoriali, i documentari, gli incontri nelle biblioteche, gli approfondimenti su siti e giornali. Non che, negli anni precedenti, Pasolini fosse finito nel dimenticatoio, ma forse prevalevano, presso il pubblico “generalista” della cultura, due tendenze ugualmente futili (e solo in apparenza divergenti). Da un lato, l’idea che di lui si fosse già detto più o meno tutto, e che molte delle sue battaglie fossero ormai di retroguardia, in una società che pareva scesa serenamente a patti con il modello capitalistico/consumistico, imbellettato alla bisogna di istanze etiche e civili. Dall’altro, il suo confinamento a icona vuota, a mito slegato dall’opera: «Un santino, anzi un santone da murale». Queste parole sono tratte dall’ultimo libro di Andrea Cortellessa, Una ragione di più per andare all’inferno. Vedere, Pasolini (Treccani), raccolta di nove saggi che condividono l’esplorazione dei rapporti di Pasolini con le arti visive. Testi accomunati anche, e in maniera sentita, dall’idea che al di là delle celebrazioni più o meno retoriche un confronto reale con un autore così complesso non sia ancora avvenuto. Cortellessa lo sottolinea già nelle prime pagine del libro, ricordando quanto scritto da Franco Fortini, un amico-rivale di Pasolini che spesso lo fraintese in vita ma che fu lucido a tracciare il modo per gestirne l’eredità: «Smetterla con la confusione fra biografia e opera ossia col mito» e leggerlo/vederlo davvero per stabilire del suo lavoro «un canone di eminenza ossia una antologia». Questi obiettivi possono essere raggiunti privilegiando linee di indagine che aggirano quella confusione, e che si soffermano su nodi intricati ma rilevanti, come appunto l’incontro-scontro di Pasolini con la contemporaneità artistica (le avanguardie) e, in generale, un’idea della visione che si definisce anche (e soprattutto) in rapporto alle riflessioni sulla pratica cinematografica. La ricchezza del libro di Cortellessa permette di percorrere, al suo interno, diversi sentieri; qui ne imboccherò uno, con le domande che da esso scaturiscono, un sentiero che parte proprio dalla teoria del cinema e della sceneggiatura.

Non è una novità il fatto che il saggio del 1965 La sceneggiatura come «struttura che vuol essere altra struttura» (poi incluso in Empirismo eretico sette anni dopo) sia, oltre che ancora oggi uno dei contributi più stimolanti su questa forma testuale, uno scritto chiave per la parabola artistica di Pasolini. Lo coglieva già nel 1979 Antonio Bertini, in Teoria e tecnica del film in Pasolini (Bulzoni), quando scriveva che «la struttura letteraria della sceneggiatura nel tendere verso una struttura filmica compie un’operazione che si può […] definire “regressiva”» non in senso negativo, ma positivo: perché offrendosi al linguaggio «arcaico-onirico» del cinema, che è più originario di quello «di tipo razionale o concettuale» della parola, contribuisce alla «sacralizzazione dell’astoricità del mondo dell’emarginazione» – che è là dove Pasolini vuole portare la sua testimonianza. È proprio la tensione verso l’altro da sé (il film, la realtà), e quindi l’apertura della forma, a costituire per Pasolini la specificità della sceneggiatura. Ma quell’altro dal testo poteva indicare, come avrebbe poi notato Walter Siti, la vita stessa del suo autore: «Quel che vale nel rapporto parola/immagine per la sceneggiatura può essere universalizzato in un orizzonte di “pansemiologia” – in tale orizzonte si può supporre che qualunque segno, verbale o iconico, possa essere “integrato figuralmente” dall’esempio vissuto di colui che lo traccia […]. La vita stessa dell’autore diventerebbe allora, da un punto di vista semiotico, parte integrante del segno» (da Quindici riprese. Cinquant’anni di studi su Pasolini, Rizzoli 2022). Si arriva qui in presenza di quell’intreccio tra biografia e opera indicato da Fortini, approcciandolo però non con la superficialità del mito pubblico, ma attraverso le sue ragioni profonde. E queste ragioni possono essere condensate in un concetto che, esemplificato dalla teoria della sceneggiatura, attraversa tutto il percorso di Pasolini: quello, appunto, di «integrazione figurale». Erich Auerbach, in un saggio del ’39, aveva usato questa definizione trattando della concezione del tempo nel Medioevo, compresa tra i poli della profezia e della promessa (pre-figurazione) e del suo adempimento nel futuro; Pasolini se ne appropria, ma per significare altro: la «capacità – scrive Cortellessa – della scrittura letteraria di evocare immagini virtuali», il fatto che un testo, anziché qualcosa di stabile, è in movimento, è un «processo», tanto dal lato dell’autore, come detto sopra, quanto dal lato del suo fruitore (e su questo tornerò dopo): entrambi sono chiamati a integrarlo.

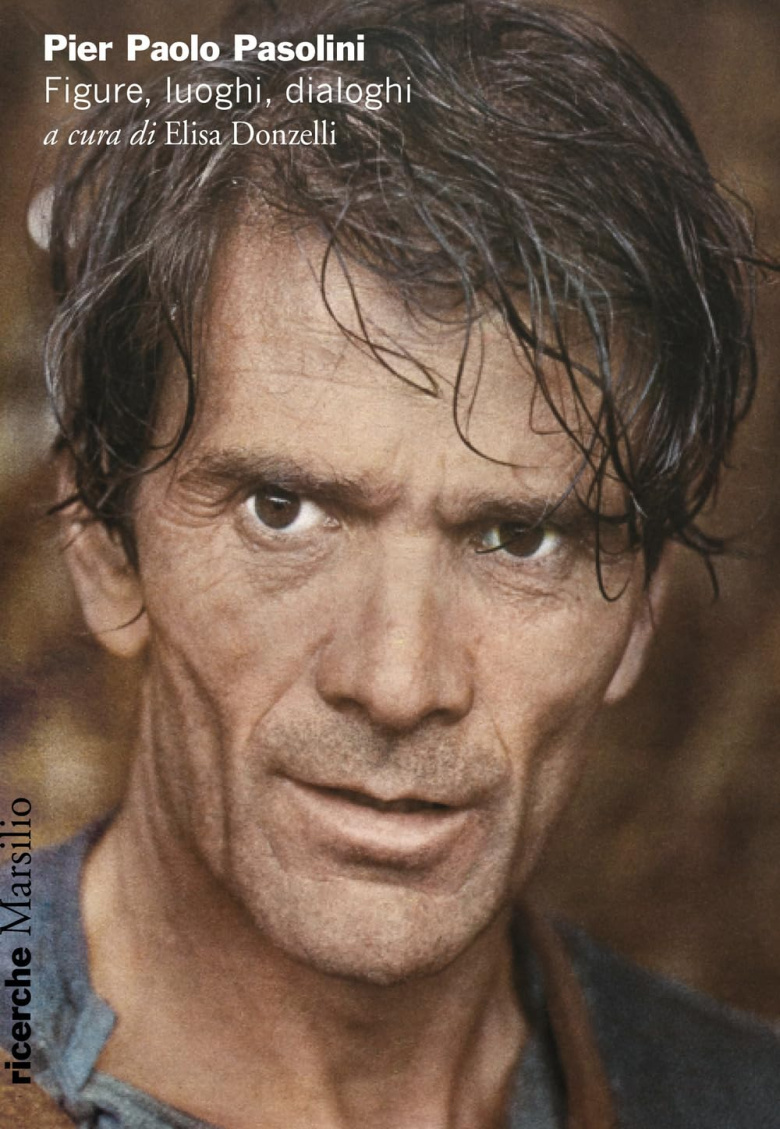

Si pone a questo punto un problema che, a mio avviso, ha segnalato in maniera precisa Emiliano Morreale in La sceneggiatura come struttura in movimento o come morte della letteratura (incluso in Pier Paolo Pasolini. Figure, luoghi, dialoghi, a cura di Elisa Donzelli, Marsilio 2024). Un problema di cui lo stesso Pasolini si era reso consapevole solo pochi anni dopo il saggio sulla sceneggiatura confluito in Empirismo eretico, svolgendo una delle sue tante attività parallele, quella di recensore di libri. È scrivendo per il «Tempo» di Cent’anni di solitudine di Gabriel García Márquez – un libro malsopportato, anzi: detestato – che Pasolini compie un passo ulteriore, inatteso, nella sua riflessione sulla sceneggiatura: dopo aver ricapitolato le tesi del decennio precedente, e ricordato l’idea di integrazione alla loro base, prosegue così: «Tuttavia l’enorme maggioranza delle sceneggiature […] sono pessima letteratura. Letteratura indegna». Bisogna fare attenzione a non cadere nello schema dell’abiura, di cui si spesso è vittima parlando di Pasolini, perché qui si è piuttosto davanti – come scrive Morreale – a una «torsione», in cui l’autore non disconosce il risultato delle sue riflessioni ma prende coscienza del loro lato oscuro. Perché le sceneggiature (e, in generale i testi di servizio del cinema come soggetti e trattamenti, che pure lo stesso Pasolini non aveva esitato a raccogliere in Alì dagli occhi azzurri) portano su di sé un marchio d’infamia? Ecco la risposta: queste forme di scrittura non sono davvero «pubbliche», ossia destinate in primis alla gente comune, a una platea, ma professionali. Sono parte di un commercio: quello tra uno scrittore cinematografico e un produttore, ovvero colui che deve farsi piacere il copione, acquistarlo e di conseguenza investire del denaro (proprio, o farsi collettore di denari altrui) per trasformarlo in un film. In questo senso, poiché sta all’interno di una logica di scambio economico, il produttore è «ancora una volta, il padrone». Per far sì che quest’ultimo investa su una certa sceneggiatura, il suo autore deve agire con scaltrezza, quindi blandirlo, «arruffianarselo». E come avviene questa lusinga? Creando un canale di complicità tra autore (venditore) e lettore (compratore/padrone). Ovvero appianando tutte le asperità che un testo può presentare: le «ambizioni politiche e letterarie dell’autore» (contrabbandate per «veniali esigenze culturali»), le «fatali complicazioni dei personaggi», «l’umorismo critico e amaro». Tutto deve rientrare in uno schema che l’interlocutore/acquirente può ricondurre a dei precedenti che hanno già una loro posizione nel mercato culturale: per raggiungere questo obiettivo, lo sceneggiatore compie uno sforzo «per ridurre, per sdrammatizzare, per rendere tutto comunicabile e senza problemi reali». Ma qui, alla fine della perorazione, Pasolini fa partire la frecciata più bruciante. L’imbellettamento a cui il testo della sceneggiatura è sottoposto dal suo autore è, in ultima analisi, una contravvenzione morale: «La maggior parte degli scrittori cinematografici provengono dalla élite culturale [e] hanno l’obbligo, direi sociale, di considerare il padrone un idiota, un semianalfabeta, un uomo spregevole. […] Ora, nessun uomo è aprioristicamente come lo sceneggiatore immagina sia il produttore: nessun uomo è aprioristicamente inferiore a noi stessi. […] Agire in modo contrario a questa prima, elementare regola morale, rende un autore indegno della sua professione». Eccola, dunque, la colpa grave di Márquez: trattare il proprio lettore come uno sceneggiatore farebbe con un produttore; adularlo, rendergli la lettura facile e piacevole perché metta mano al portafoglio, e, in fin dei conti, sminuirlo come uomo. La letteratura diventa, nelle sue mani – dice Pasolini rivoltandogli contro una citazione del suo stesso romanzo –, «il miglior giocattolo che si fosse inventato per burlarsi della gente» (la stroncatura di Cent’anni di solitudine si trova in Descrizioni di descrizioni, 1979).

Tra adulazione e disprezzo dell’interlocutore: ecco lo spazio inaccettabile degli scrittori-sceneggiatori. Morreale ci avverte che questo problema ci riguarda da vicino, sta a noi renderci conto di quanto «questa “abietta complicità” con il proprio lettore-consumatore abbia segnato i destini della letteratura non solo italiana degli ultimi decenni». Se certo è difficile seguire Pasolini nel giudizio su Márquez, portandosi in prossimità dell’oggi e guardandosi attorno la prospettiva cambia: il panorama si mostra fitto di scrittori-brand, di sovraesposizioni autoriali non necessarie, di carriere transmediali che hanno il profilo dell’occupazione del mercato più che dell’assenso a una concezione processuale e aperta dell’opera. Tutti fenomeni che in larghissima parte si basano su quell’appianamento delle asperità, ideologiche e morali, che Pasolini indicava come uno degli aspetti più rivoltanti della «comunella» tra scrittore e consumatore. Insomma, una caricatura di tutto ciò che egli aveva voluto essere e sperimentare come artista. Siamo giunti quindi alla malattia dell’integrazione, alla stipula di un patto scellerato sotto gli occhi del dio dei consumi.

Come reagire? Se Pasolini ha aperto lo spazio del pericolo, e subito dopo lo ha cintato con segnali d’allarme, ha fornito tuttavia anche una via di salvezza. Mi sembra che, rispetto a questo problema, la possibilità di una soluzione sia resa più concreta proprio dalle indagini che Cortellessa compie nel suo libro, e in particolare dall’analisi di un esperimento grafico di Pasolini, trovato nelle sue carte. Ancora più prezioso, ed eccezionale, perché astratto, quando è noto il fastidio di PPP per la pittura astratta. Il disegno rappresenta un modulo di linee che si ripete per sedici volte in maniera quasi identica, con minime variazioni, corredato da un titolo-didascalia: Il mondo non mi vuole più e non lo sa. Per Cortellessa, questo esperimento di difficile datazione che riporta alla mente Henri Michaux o Luigi Serafini (che però Pasolini non poteva conoscere), richiama l’idea di sospensione del senso, di opera «a canone “sospeso”» che sarebbe diventata sempre più importante nella poetica pasoliniana. Ispirata da Barthes, seminata, anch’essa, in un saggio di Empirismo eretico (La fine dell’avanguardia) e sbocciata poi nelle opere tarde: La Divina Mimesis, Petrolio, Salò. Rispondendo dunque a Fortini, Cortellessa scrive: «Un canone sospeso può essere […] la migliore antologia di Pasolini: opere che si sottraggono a qualsiasi interpretazione a senso unico». L’esatto contrario, dunque, che «rendere tutto comunicabile e senza problemi reali» come fa la cattiva letteratura-sceneggiatura. Come fa molta della letteratura che ci circonda. E “sospesa”, di un’opera, non vuol dire illeggibile, come di sicuro non vuol dire già-letta, già decisa in partenza: «significa aperta alla lettura, all’interpretazione – “sospesa” in quanto “interminabile”». Non è questo – con Pasolini e contro Pasolini – che fanno le buone avanguardie quando reinventano i linguaggi e regole del gioco?