Jeff Koons è un aspirapolvere

È una semplice misura di sicurezza per smistare la fila dei visitatori all’ingresso delle esposizioni, o meglio delle due più grandi retrospettive dell’anno al Centre Pompidou: Marcel Duchamp e Jeff Koons. Identiche e speculari le segnalazioni: una freccia a sinistra per Duchamp, una freccia a destra per Koons. In questo bivio sembra decidersi qualcosa di più che la visita di una mostra – è in gioco il destino stesso dell’arte contemporanea. Allora, Duchamp o Koons? Scelgo Koons.

Ai sensi di colpa – su cui è costruita parte dell’opera di Koons (come Made in Heaven) – si aggiunge presto la paranoia di essere riconosciuto mentre mi pettino davanti a Moon(light) (1995-2000), uno specchio lucidato in acciaio inossidabile che non ha niente da invidiare alle sculture di Anish Kapoor. In una postura coquette lontana dallo spirito critico, penso che non è in queste sale – mai così aperte, quasi senza ripartizioni interne rispetto al percorso serpentino di Duchamp – che vorrei incontrare i miei ex-insegnanti, i miei colleghi, i miei studenti.

Duchamp oppure Koons: se fosse una mera questione di logica formale, potremmo chiederci se la congiunzione funzioni come un aut o un vel, cioè come una disgiunzione esclusiva o inclusiva. Ma l’arte contemporanea è lontana da un consesso di filosofia analitica. E chi è convinto che la disgiunzione sia esclusiva, dovrà riflettere sulla carriera di Koons nonché sulla parabola che ha portato l’arte dall’avanguardia al postmodernismo, dall’utopia all’edonismo, dall’engagement al cinismo insolente, da Roosevelt a Reagan.

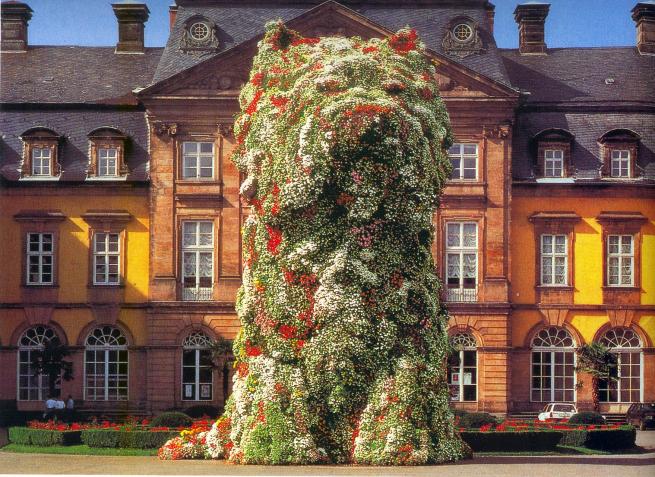

Koons è stato influenzato tanto da Dalì, che incontrò a New York, che dai readymade di Duchamp. Un’influenza segnata dagli anni sessanta nei loro slanci più radicali e apparentemente inconciliabili come l’estetica pop e la scultura minimalista. Koons spoglia quest’ultima di quell’aspetto astratto, pretenziosamente intellettuale e mortifero congiungendola con la radice pop e con quelle misure antropomorfiche messe al bando. Con la stessa mano, le toglie ogni velata coloritura politica. Del resto a Kassel Koons non porta una scultura sociale come il Bataille Monument di Thomas Hirshhorn (Documenta 11, 2002) ma la prima incarnazione di Puppy (1992), il peluche di fiori esageratamente rosa, gioioso e fertile.

Puppy, 1992

Alle prime armi, Koons utilizza gli specchi come Robert Smithson ma per mettere in bella mostra fiori e giocattoli gonfiabili. Allo specchio sostituisce presto un altro readymade, i tubi al neon che glorificano gli aspirapolvere Hoover in teche di plexiglas, a volte stesi in orizzontale come una Pietà, esposti nelle vetrine del New Museum of Contemporary Art di New York nel 1980. Una window installation storica che fa emergere tutta la purezza inconscia delle sculture dei minimalisti e inaugura la carriera di Koons, matrimonio perverso tra minimalismo e pop, arte e marketing, teatralità della scultura e display commerciale.

Così Koons riesce là dove Dan Flavin ha fallito. Le installazioni al neon di Flavin necessitano dello spazio estetico della galleria d’arte per funzionare, e quando tentò d’intervenire all’esterno come nella newyorkese Central Station, i suoi tubi al neon scomparvero, incapaci d’imporsi in un ambiente urbano.

L’aspirapolvere incarna bene la passione di Koons per gli oggetti riempiti d’aria. Ma presto inverte i termini: non sono più gli oggetti gonfiabili a imitare la scultura, ma la scultura in bronzo, in alluminio policromo, in acciaio inossidabile a imitare – in un processo laborioso e maniacale che tiene occupati i suoi assistenti – gli oggetti gonfiabili. Pony e delfini, cigni e aragoste, scimmie e conigli: le sculture di Koons sembrano morbide e leggere come un aquilone sebbene siano più poderose di un Laocoonte. È il vero che deve somigliare al falso, affinché nel prodotto artistico non sia leggibile lo scarto con la sua versione industriale, affinché sia sottratto alla deperibilità cui è destinata la merce.

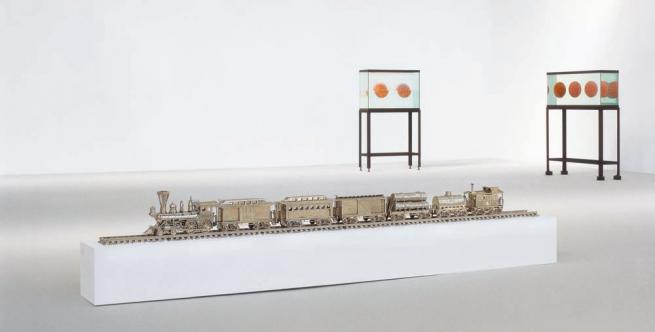

J.B. Turner Train, 1986; Two Ball 50 /50 Tank, 1985; Three Ball Total Equilibrium Tank, 1985

All’aspirapolvere perenne seguono i palloni da basket (Equilibrium Tanks, 1983), immersi in una soluzione di cloruro di sodio reattivo e acqua distillata, all’interno di un acquario che ne deforma il contenuto e senza il quale non esisterebbe Damien Hirst (ma in Hirst c’è una dimensione della mortalità assente in Jeff). Un’idea visionaria che l’artista ha potuto realizzare grazie all’intervento del nobel per la fisica Richard P. Feynman.

Koons sa osservare la pubblicità meglio di qualsiasi semiologo. Si accorge che le affiche sulle bevande alcoliche a buon mercato tendono alla figurazione, quelle più costose all’astrazione (Luxury and Degradation, 1986). Una critica allo “straight white middle-class male”, ma soprattutto un colpo, l’ennesimo, all’astrazione, considerata come un linguaggio elitario se non classista. Del resto mettere Donald Judd a Versailles non avrebbe suscitato alcuno scandalo; metterci Jeff Koons, come è accaduto nel 2008, ha provocato rigurgiti reazionari, tipo “i pupazzi di Koons nelle stanze regali del palazzo?”.

Nel corso della sua carriera Koons ha dimostrato di saper trattare con la stessa abilità la pubblicità come il fasto del rococò e l’estetica del porno. Made in Heaven è una cannibalizzazione del mondo di Cicciolina, qui nelle vesti della vergine eterna circondata dal cane fedele, da fiori e farfalle su sfondi rosa e fucsia. Persino la porno-star, persino il suo “muscolo rosso”, come cantava in una hit indimenticabile piena di sconcezze cantate con la voce soave di una ninna nanna, diventa un readymade.

Certo, come si evince dalla mostra parigina intitolata nulladimeno “La rétrospective”, Koons, a differenza di Duchamp, riprende il readymade senza la bellezza dell’indifferenza. Nelle sue mani il readymade risponde alla logica del prodotto di lusso. Koons parla delle sue creazioni senza un filo d’ironia, di deuxième degré, marchio di fabbrica dell’arte francese contemporanea. Niente gli è più estraneo della postura dandy di un Duchamp o di quella istrionico-catalana di un Dalì. Koons tiene a precisare che lui è non l’artefice delle sue opere ma il direttore di un’impresa con oltre cento assistenti. Si presenta alle interviste un quarto d’ora in anticipo, in completo scuro, ottimista, pettinato, con la Legion d’honneur all’occhiello. Ha i modi di quei businessman miliardari che non parlano mai di soldi ma sono preoccupati solo di piacere al loro interlocutore, di sedurli con la forza della loro argomentazione, di essere amati per quello che pretendono essere, per il loro carisma, qualità non monetizzabile.

Histoire d’O. Traumi e cioccolata

Cambiamo scenario. A metà ottobre, in occasione dell’ultima FIAC parigina viene installato a Place Vendôme Tree, un albero di natale di 24 metri. Un albero di natale ad ottobre? Ecco che finalmente si riconosce in questa forma curiosa un “anal plug”, ovvero un dilatatore anale. Se a Paul McCarthy, autore di questa riuscita boutade, la forma ricorda una scultura di Brancusi o di Jean Arp, ormai tutti ci vedono uno smisurato sex-toy. La protesta sale: McCarthy viene aggredito il 16 ottobre durante l’installazione della scultura fallica. Poca cosa, qualche graffio, un incidente di percorso da dileguare con una battuta. Ma il trauma deve essere stato profondo, a visitare la bella mostra Chocolate Factory che inaugura l’attività espositiva della Monnaie de Paris (fino al 4 gennaio 2015). Le sontuose sale del XVIII secolo sono farcite, oltre che di 30000 figurine in cioccolato (Babbo natale e il plug anale, quando i due non si danno insieme), di video pletorici in cui un Paul furioso e in calo d’arguzia trascrive le frasi dell’aggressore (“Fuck you up! you, American artist...” ecc.)

Paul McCarthy, Tree, 2014

Ancora, dopo soli tre giorni Tree subisce un atto vandalico: il compressore che lo tiene gonfio viene staccato, alcune cinghie che lo ancorano a terra sono recise. Che facciamo, Paul, lo raddrizziamo? Niet, il fallo va detronizzato; la mattina lo sgonfiano, lo ripiegano e lo rispediscono al mittente. A Jeff non sarebbe successo. Era più probabile che si afflosciasse la colonna Vendôme, che si avverasse la profezia di André Breton, per cui la luce dei quadri di Courbet è quella della place Vendôme all’ora in cui la colonna cadrà. E ad ogni modo la colonna è attualmente in restauro, impacchettata come una bottiglia di champagne. Ma come gli è venuto in mente, a Paul, di misurarsi con le gioiellerie più lussuose della città, unica attrazione della piazza? Il lusso è un terreno congeniale per Jeff, per Paul non erano meglio i sexy shop della rue Saint-Denis o il parco Disney?

Jeff oppure Paul

Sbrigliare il rapporto Duchamp/Koons non è più semplice di quello McCarthy/Koons. Il Grande sporcaccione e il Grande cinico: Paul sembra l’opposto, quasi l’antidoto, di Jeff il Divo. Paul ha 69 anni, Jeff 59, coetaneo del compianto Mike Kelley. Jeff è figlio di un commerciante di mobili e decoratore d’interni della Pennsylvania. Paul è figlio di mormoni dello Utah, il background più sfigato che si possa immaginare per un artista americano, se non per un adolescente sensibile tout court. L’irriverente e il conformista: Paul si considera come un pagliaccio piuttosto che come uno sciamano; Jeff è più showman che sciamano, ma gli piace confondere i piani. Paul sogna di essere ricordato come un nuovo Ed Kienholz; Jeff confonde Ed Kienholz con uno stilista tedesco di giacche di pelle.

Jeff è abile nel camuffare i richiami sessuali in una scultura di porcellana dorata; Paul sa portare al parossismo tabù e latenze psico-sessuali, pur restando consapevole che i suoi grotteschi teatrini sono lontani da quelli degli azionisti viennesi. McCarthy non è lo Hieronymus Bosch della California, come Los Angeles non è Vienna – e Rudolf Schwarzkogler a Los Angeles avrebbe finito per recitare in un remake di Der Golem.

Paul denigra qualsiasi incarnazione contemporanea della figura dell’eroe; Jeff è maestro nell’eroicizzare ogni banalità. Jeff s’ispira all’ottimismo e alla sincerità di Disney, dove il simbolo del male è la strega cattiva di Biancaneve. Anche Paul s’ispira a Biancaneve, ma dopo che i nani le hanno alzato la gonna: Pinocchio, Babbo Natale (simile a uno gnomo maligno), Heidi & C. diventano attori di un pornazzo, una madida orgia di supereroi.

Se Jeff lavora materiali imperituri, Paul è attratto dai liquidi corporali, da tutto ciò che è viscoso e viscido, dallo stato appiccicaticcio della materia. Nel video Sauce (1974) si spalma dappertutto del ketchup come fosse crema solare. La simbologia è palese: ketchup (sangue), maionese e mostarda (sperma), olio di motori (pipì), cioccolata (merda) – “una metafora dell’inconscio della società”, precisa l’artista.

Se Jeff è sempre più interessato alla scultura classica, winckelmannianamente bianca e immacolata (Gazing Ball, 2013), davanti alle opere di Paul si è certi che prima o poi spunta un culo, che prima o poi si finisce sullo scatologico spinto. È la sua forza e il suo limite: sulla soglia dei 70 anni Paul osserva ancora il mondo dallo spioncino del buco del sedere, e da quel pertugio non riesce a distogliere lo sguardo. Nelle performance degli esordi, in un’aula semioscura dell’università di San Diego, si ferisce e cosparge di ketchup; “in seguito”, Wikipedia dixit, “vomita diverse volte e s’infila una Barbie nel retto”. Correva l’anno domini 1976 (Class Fool). Quasi 40 anni dopo siamo alle solite: sodomizzazioni col collo della bottiglia (Train, Pig Island, Fondation Pinault, 2007), un’enorme scultura di merda su una verde pendice svizzera (Complex Shit, Berna, 2008), Bush che sodomizza maiali (Londra, 2011), oggi l’anal plug. È una vista monoculare, e quindi monotona, dell’arte e della realtà.

Paul McCarthy

Ora, Paul McCarthy è un artista complesso e la sua teratologia della società americana, agli antipodi dello zoo fanciullesco di Jeff Koons, s’inscrive nella tendenza verso l’abietto propria all’espressionismo californiano (ne rende conto una mostra del 2012 al Pasadena Museum of California Art, L.A. Raw. Abstract Expressionnism in Los Angeles 1945-1980. From Rico Lebrun to Paul McCarthy). Ma quest’opera di desublimazione sub specie anale, questo piano inclinato per astra ad aspera, rischia di essere considerata, al di fuori della California, come una patologica emorroide venduta al prezzo dell’oro dalla sua galleria Hauser & Wirth. Le quotazioni non sono quelle di Koons con Gagosian e David Zwirner ma poco ci manca.

Jeff con Paul

Jeff e Paul, tra i due artisti americani più quotati dal mercato, sono abili interpreti e manipolatori del visual junk targato USA, da Playboy con le sue conigliette, la cui estetica – e ideologia – è affine a quella di Koons, alle soap opera, i comics e i B-movies, più vicini alla sensibilità di Paul. Jeff è un alchimista che ha venduto l’ombra al diavolo e sa glorificare qualsiasi cosa gli capiti sotto mano; Paul “nulla più di un tenero macellaio” (come scriveva Hrabal del protagonista de Una solitudine troppo rumorosa) che ha conosciuto “il gusto e la gioia della devastazione”.

Ora, e se Jeff e Paul fossero uno lo specchio dell’altro? e se la loro opera vada letta in modo antifrastico? Entrambi sono del resto artisti che parlano americano. Non solo nel senso stretto dell’idioma linguistico ma in quello humboldtiano della visione del mondo. Sono così intrinsecamente americani che a scriverne in lingue latine come il francese o l’italiano si corre sempre il rischio di rasentare il ridicolo. Lo penso leggendo le deboli reazioni alle loro mostre parigine. Lo penso mentre osservo, al Pompidou, la scultura colossale di un gatto che esce da un calzino: cosa potrei dire di sensato? Le opere di Koons sono di altissima fattura quanto prive di messaggio, laddove in Francia la prima cosa che s’insegna a uno studente di arts plastiques è come argomentare la sua opera, col rischio di riciclare le solite referenze (Rancière, Agamben, Zizek…).

Pochi, come Jean Baudrillard, sono riusciti nell’esercizio. Bernard Blistène ha intitolato il suo saggio introduttivo al catalogo di Koons “Enjoy!”. Se dovessi fare altrettanto per Paul avrei una proposta per il titolo: “Suck!”.

Enjoy! oppure Suck!: disgiunzione inclusiva delle nostre esistenze?

Destini dell’aura

Con la barba lunga e gli occhialoni alla Allen Ginsberg, Paul oggi sembra uscire dalla libreria City Lights. Jeff è un bell’uomo di 59 anni. Me ne convinco quando, davanti alla cronologia all’ingresso della retrospettiva Koons, un signore sussurra alla sua compagna: “è un mio coetaneo”. Getto discretamente un’occhiata: pantaloni di flanella, giacca calzata con nonchalance, livre de poche arricciato in tasca, pingue e con la capigliatura arruffata. Ha gli occhi vispi di Godard ma lo sguardo meno spiritato. Insomma: un uomo, uno come tanti, uno come noi, io tra vent’anni probabilmente. La compagna lo guarda con divertito affetto.

New Hoover Deluxe Shampoo Polishers, New Shelton Wet/Dry 10-Gallon Displaced Tripledecker, 1981-87

Entro nella prima sala e resto strabiliato dalle bellissime sculture post-minimaliste degli aspirapolvere nuovi di zecca, il contrario delle figurine di cioccolata di Paul McCarthy. Che si tratti di un canotto o dell’incredibile Hulk, i readymade di Koons impongono in modo perentorio la loro presenza. E capisco che Jeff non è un uomo come noi. È un aspirapolvere. Un aspirapolvere cui non hanno mai attaccato la corrente, intonso, col tubo, il sacco e l’ugello lindi.

È quello che i miliardari vogliono comprare: non un’opera di Koons ma Koons. Come i dirigenti d’azienda che correvano dietro a un Warhol perplesso per comprare la sua aura: “Non volevano i miei prodotti. Continuavano a dirmi ‘Vogliamo la tua aura’. Non sono mai riuscito a capire che cosa volessero. Ma erano disposti a pagare un mucchio di soldi per averla. Ho pensato allora che se qualcuno era disposto a pagarla tanto, avrei dovuto sforzarmi di capire di che cosa si trattasse” (La filosofia di Andy Warhol).

Anni fa scrivevo che a Koons mancava quest’aura. Mi sbagliavo. Koons ha inciso profondamente sulla produzione artistica contemporanea, sulla figura dell’artista oltre che sul mercato dell’arte. La differenza è che Warhol – come Duchamp? – ha fatto della sua carriera, della sua esistenza e delle sue opere, un gioco ininterrotto e sofisticatissimo con questa presunta aura. Jeff al contrario la metterà presto all’asta da Christie – come fosse uno dei suoi aspirapolvere. In quanto a Paul, è scontato immaginare la sua fine disgraziata.