Manuel Vilas / In tutto c’è stata bellezza

Ho letto In tutto c’è stata bellezza di Manuel Vilas (Guanda, traduzione di Bruno Arpaia) mentre avevo sulla scrivania Tutte le poesie di Giorgio Caproni. Un giorno, sfogliando la raccolta di Caproni, sono incappato in una poesia dal titolo L’ignaro, che fa:

“S’illuse, recuperato / l’oggetto accuratamente perso / d’aver fatto un acquisto. / Fu gioia d’un momento / E rimase / turbato. / Quasi / come chi si sia a un tratto visto /spogliato di una rendita. / (Lui, / ignaro che ogni ritrovamento / – sempre – è una perdita)”.

Ed è stata una coincidenza fatale. Perché per entrare nel romanzo di Vilas è richiesta una chiave a doppia mappa, una chiave che abbia stampate sulle due ali proprio le parole ritrovamento e perdita.

Ma cos’è quel tutto in cui c’è stata bellezza?

È qualcosa di impalpabile che si trova al confine del tempo, della famiglia, del sogno, dei ricordi; è il passato, ossia lo spazio affollato in cui si è fatto e si è vissuto ciò che ci ha reso infine gli esseri umani che siamo. Manuel Vilas inizia a raccontare in un momento in cui vede l’illogicità di tutte le cose, per “dare sfogo a tanti messaggi oscuri che provenivano dai corpi umani, dalle strade, dalle città, dalla politica, dai mezzi di comunicazione, da ciò che siamo”. È il 2015 e sospetta che in lui ci sia qualcosa di malato, che la sua percezione sfinita del mondo sia dovuta a un’alterazione mortale. Decide allora di sottoporsi a una TAC cerebrale, ma il responso è negativo. E allora tutto intorno a sé diventa giallo. “Che le cose e gli esseri umani diventino gialli significa che hanno raggiunto l’inconsistenza, o il rancore”.

Un anno prima Vilas ha divorziato dalla moglie. Ha due figli. A uno di essi, mentre pulisce la nuova casa in cui vivrà da solo, chiede: “Ti ricordi di tuo nonno?”. Ecco la scintilla che infiamma la materia inerme, la vampa del racconto che sale, la luce vertiginosa che si fa forte e che rischiara. La cronaca del passato parte da qui, da un paese della pianura aragonese, Barbastro, da una foto degli anni Cinquanta in cui c’è una Seat 600 targata Barcellona, dalla memoria del padre morto e cremato nel 2005, e da un’incapacità che rischia di mettere a repentaglio le prime cinquanta pagine del libro: “Non so nemmeno come strutturare il tempo, come definirlo”, confessa, rivendicando da subito il diritto a una scrittura caotica. È un’ammissione spiazzante che all’inizio può far sbandare il lettore più allertato, salvo poi far accadere il miracolo che compiono sempre certi libri miracolosi.

Perché Vilas, da quel momento in poi, il tempo lo struttura eccome, lo definisce, e dal caos narrativo crea un ordine. Ed è qui che per la prima volta mi è venuta incontro la poesia di Caproni, quando Vilas si ritrova a tu per tu con un ritrovamento, con la scoperta di un passato da ridefinire con gli occhi, con la carne e con la psiche del presente.

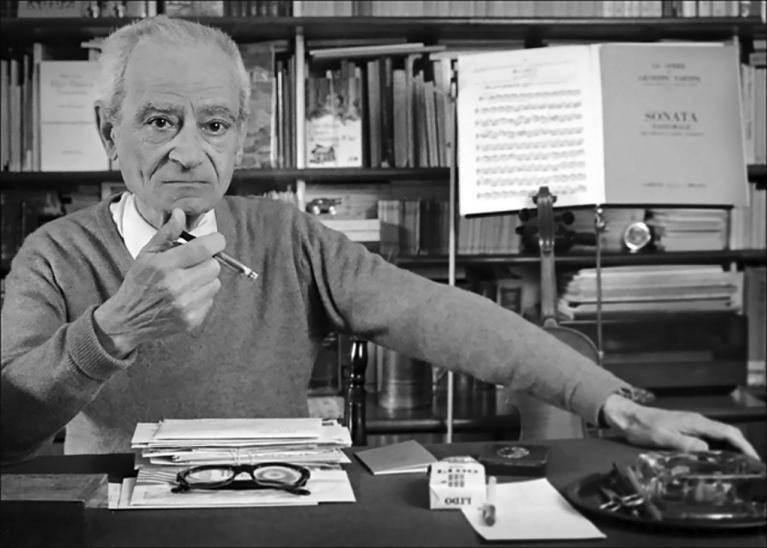

Giorgio Caproni.

La stella polare che guida qualsiasi romanzo no-fiction è la verità. Il romanziere no-fiction non insegue la realtà, non la descrive con occhio gelido, bensì la racconta. E nel raccontarla cerca di strapparle il cuore. La verità è il cuore della realtà. “La verità è la cosa più interessante della letteratura. Dire tutto quanto ci è successo mentre siamo stati vivi. Non raccontare la vita, ma la verità”, scrive mirabilmente Vilas in un passo che andrebbe stampato ed esibito in tutte le scuole di scrittura, ma che non sarebbe male tenere in vista accanto alle nostre poltrone di lettori.

Nel momento in cui scrive, la sua verità è quella di un ex alcolista con il vizio di disertare i funerali delle persone care, un visionario che chiama i membri della sua famiglia con i nomi di musicisti famosi del passato (il padre Bach, la madre Wagner, i figli Vivaldi e Brahms, lo zio Monteverdi), un derelitto di più di cinquant’anni che si trova nell’età in cui la vita gli restituisce per la prima volta la sensazione di aver scavallato un punto di non ritorno: “Il passato di qualunque uomo o donna di più di cinquant’anni si trasforma in un enigma. È impossibile risolverlo. Non resta che innamorarsi dell’enigma”.

L’enigma di cui si innamora è il rapporto con i genitori. È un rapporto riveduto al tempo presente che tuttavia non fa sconti al passato. Il padre in perenni difficoltà economiche, incapace di garantire alla famiglia un tenore di vita accettabile, relegandola all’interno del cosiddetto “ceto basso”. La madre narratrice caotica (caratteristica che, come si è visto, erediterà il figlio scrittore), una manipolatrice dei fatti del passato, Vilas la definisce “una donna-dramma”.

La cremazione del padre è un nodo centrale nel racconto, perché da questo atto scaturisce un pentimento: la cremazione è percepita come una decisione dettata dalla fretta di dimenticare tutto, la polvere in cui il padre si è tramutato lo ha reso agli occhi del figlio un mistero ancora più grande.

Un uomo di polvere e una donna-dramma. Riducendo la questione all’osso, ecco, sono questi i due giganti con cui Vilas si ritrova a dover fare i conti, i totem da venerare e da maledire.

La prosa del romanzo pulsa di una vitalità sconcertante, i capitoli sono brevi e densi, ci si sente continuamente trasportati da un occhio che coglie la meraviglia in ogni cosa. È al contempo un cantico in gloria del padre e della madre, e un messale laico che contiene l’intera liturgia umana.

Ma è anche la cronaca di un saliscendi, dai bassifondi alle alture della società, dal confronto ubriaco in un bar di un quartiere malfamato di Saragozza con l’ex campione del mondo dei pesi leggeri, Perico Fernández, distrutto dai pugni e dall’alzheimer, all’incontro ravvicinato con i sovrani di Spagna Felipe VI e sua moglie donna Letizia. In entrambi i mondi Vilas edifica un’iconografia del fallimento: sotto la sua penna, tanto le persone famose ed eccellenti quanto gli anonimi che costituiscono la materia magmatica della società e della Storia, sembrano subire uno slittamento di senso, come se ogni uomo fosse un doppio di se stesso mal allineato che produce in chi lo guarda l’effetto di una sfocatura.

È questo in definitiva l’esito più clamoroso di questo romanzo acclamatissimo in patria e all’estero. Ritrovamento e perdita. L’una come conseguenza dell’altro (e non viceversa), in un inseguimento insolubile ed eterno. Come quando ci imbattiamo in una vecchia fotografia di quando eravamo bambini, e ci incantiamo al cospetto di un altro io perduto nel tempo, un io circondato da affetti altrettanto perduti, e per un istante iniziale, e solo per quello, sentiamo dentro di noi un’esultanza e un calore, salvo sentirci straziati subito dopo dal bruciore di una ferita indicibile.

È gioia di un momento. Poi restiamo turbati, come l’ignaro di Caproni.