Speciale

Per una storia dell'infanzia

Nell’età classica, il bambino non contava nulla; si sperava che il momento dell’infanzia fosse il più breve possibile, in modo da raggiungere velocemente l’età della ragione, nella quale si sarebbe potuto finalmente parlare di lui, farne oggetto di massime e di commedie. Questo silenzio mitico si accordava perfettamente con la filosofia essenzialista del periodo: l’unità dell’essenza umana prescriveva l’identità delle età e rigettava al di fuori di ogni commento tutto ciò che era altro dall’uomo: l’infanzia era un tempo morto perché era un tempo ineffabile: non ci sono né pazzi né bambini nella nostra letteratura classica.

Sappiamo come la Rivoluzione francese, soprattutto nei suoi esiti, abbia provocato un divorzio sempre più profondo tra le pretese universaliste della borghesia e la coscienza dello scrittore, tra la sua condizione e la sua vocazione; sappiamo anche come questo divorzio, prima ancora di portare lo scrittore a un impegno sul piano formale, abbia prodotto un certo numero di fughe: l’Ottocento ha inventato l’innocenza, prima d’allora sconosciuta, poiché l’accecamento costituiva l’unico rifugio possibile. Sappiamo infine che, all’interno di questa serie di alibi romantici o post-romantici, accanto al Genio, al Folle e al Popolo si trova in buona posizione il Bambino. Uno scrittore come Michelet è da questo punto di vista esemplare: nella sua opera ha costantemente mescolato fra loro queste forme di rifugio, per costruire un paradiso fatto di un’unica sostanza: il Popolo è nello stesso tempo infanzia, genialità e mancanza di ragione, non foss’altro perché possiede un buon senso che si oppone alla logica cerebrale degli adulti.

Per l’intera modernità l’Infanzia funziona esattamente come un mito benedetto dall’irresponsabilità. Non c’è alcuna forma di continuità tra il bambino e l’uomo: la specie infantile non è il germe fisico dell’umanità adulta: costituisce anzi una razza particolare, chiusa, essenzialmente altra, prestigiosa proprio grazie alla sua differenza. Nella misura in cui è paradiso perduto, postula una rottura ontologica; è un universo interamente autarchico, che ha sue leggi mentali, una sua lingua, una sua morale; l’uomo può soltanto osservarla da lontano, senza mai introdursi in essa; ma questo medesimo sguardo lo trasforma in sognatore, di modo che, purificato dall’innocenza del proprio sogno, può recuperare la buona coscienza per sfuggire alle mistificazioni borghesi; se proprio non le denuncia, quanto meno le scansa: la camera degli Enfants terribles è il luogo esemplare dove l’anticonformismo della morale e il barocco della chiusura sembrano correggere alquanto la perfezione della fuga. Insignita del buon nome della Poesia, l’Infanzia accoglie i transfughi dalla realtà.

Bambini divi

Ritroviamo questa stessa funzione di alibi, benché volgarizzata, nel trattamento attuale del mito dell’Infanzia. Non penso più, però, alla letteratura alta: la letteratura oggi è a tal punto preoccupata dalla questione dell’impegno da non poter ulteriormente sviluppare un tema come questo, fortemente intriso di irresponsabilità; inoltre, un’eventuale letteratura dell’infanzia, attualmente, non potrebbe non essere ostacolata dai progressi della psicopedagogia, dalle conoscenze oggettive su una mentalità infantile che, esorcizzata dal suo mistero, è divenuta materia d’insegnamento. Penso semmai all’uso che la collettività fa del Bambino ogni qualvolta si preoccupa di informare, di rappresentare, di convincere, di distrarre, nelle riviste illustrate, al cinema, nella pubblicità o nelle fotografie artistiche.

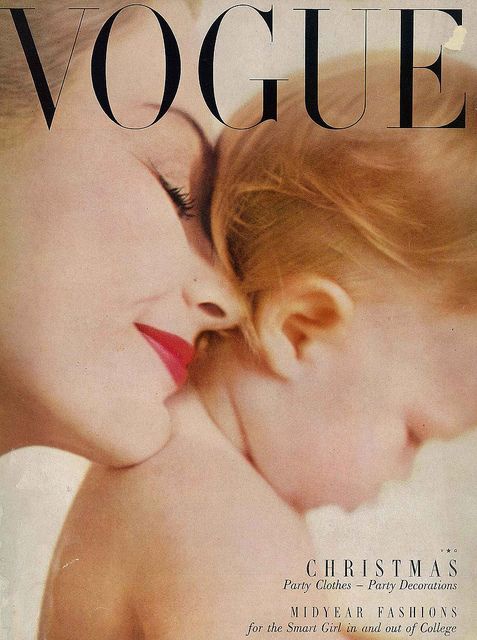

Ci accorgiamo allora che il primo potere del Bambino è di ordine decorativo: il Bambino serve a riempire quelle che potremmo chiamare superfici divistiche, come le copertine illustrate o le rappresentazioni pubblicitarie, siano esse affissioni o film; la sua effigie attira una zona mitologica altrettanto meccanicamente eccitabile di quella delle cover girls. Il Bambino è oggi un Divo sociale, blandisce al tempo stesso un umore e un’estetica, sublimando l’uno con l’altra, ricavando da questa congiunzione l’idea di una morale euforica, in cui il consumatore di immagini può persuadersi che il bello è conforme al bene, e che entrambi sono alla portata rassicurante del suo sguardo e della sua conoscenza.

Non so se sia già stato analizzato il potere ideologico delle rappresentazioni standardizzate; indipendentemente dai miti riciclati, esiste senza dubbio una morale della fotografia che dovrebbe interessare i sociologi. Ancora una volta, possiamo verificare come la tecnica acceda alla storia solo nel momento in cui viene presa in carico dal mercato, e dunque in qualche misura viene alienata attraverso un uso collettivo: non appena accade, ecco che si produce un nuovo fenomeno sociale. Valéry pensava che una delle date più importanti della modernità fosse qualcosa come il 1799 (anno in cui Volta inventò la pila elettrica); ma si trattava ancora di uno stupore di tipo poetico. L’illuminazione al neon delle insegne, per esempio, è un fenomeno storico di tipo diverso, nella misura in cui modifica realmente le abitudini urbane degli uomini, imponendo loro una nuovo modo di percepire la notte. Stessa cosa per la fotografia: il genio di Niépce e di Daguerre fa ancora parte di un’agiografia dello spirito umano, risale a un periodo epico. Il fenomeno storico corrispondente è invece la nascita della rivista illustrata, la sua diffusione di massa, la promozione del visivo come veicolo dei miti – dal momento che le masse avevano sino ad allora conosciuto soltanto la forma orale dei loro sogni.

Tutto ciò per dire che la fotografia di massa, in un certo senso, ha creato il Bambino, un Bambino decorativo, la cui freschezza, il cui dolce disordine e il cui puro sorriso sono come i segni del piacere innocente dell’esistenza. L’effigie del bambino, costruita come una totalità di valori positivi (purezza, famiglia, buffoneria, poesia, tenerezza etc.), funziona più o meno come una terapia collettiva, liberando in anticipo la rivista dalle sue mostruosità e proiettando il lettore in una giustificazione utopica della vita.

Ciò che potremmo chiamare, con termine barbaro, “posterificazione” dell’uomo è in effetti la tecnica più sicura contro l’avanzare dell’assurdo; il presente viene razionalizzato sempre in nome dell’avvenire, e il Bambino, come promessa di un’unità possibile perché futura, paga la cauzione della frammentazione degli eventi, del disordine panico dell’attualità: postula sin dalla prima pagina un collegamento tra i tempi. Proprio perché la grande stampa illustrata si rifiuta fondamentalmente di strutturare l’informazione, di legarla a una storia profonda, ha bisogno di visualizzare regolarmente il legame naturale delle età: essa si accanisce perennemente contro la storia, con l’alibi di una saggezza esistenziale, e si accanisce perfidamente a far derivare il legame causale dei fatti da una banale metafisica dei destini umani: sono pochissimi i settimanali nei quali non sia regolarmente presente l’iconografia di un bambino o quella di un vecchio: alla filosofia di una storia attiva si sostituisce così il residuo prosaico e sciocco di una lirica delle età: al posto dello scandalo degli eventi si fa passare il sospiro intenerito o melanconico di una morale priva di danni: un vecchio glorioso, un bambino-speranza, eccoci deviati dalla Storia attraverso l’oppio di un Eterno Ritorno.

Vogue, copertina dicembre 1950

Bambini copie

Il secondo potere di questo Bambino-effigie è quello di intenerire, di far sciogliere l’adulto nel segno di una fragilità e di un’innocenza di cui esso è, se non il portatore, quanto meno il proprietario, dato che ne ha la custodia all’interno del gruppo familiare. L’Infanzia è quindi, in questo contesto, un concetto formale; non è un elemento lirico né un tema sociale (come nell’iconografia dei paesi comunisti); è semplicemente la proiezione ridotta della cellula familiare, e si presenta attraverso le norme (vestimentarie e morfologiche) della piccola borghesia francese. Ciò è costante negli spot pubblicitari, dove il bambino – come sappiamo – è ampiamente utilizzato. I bambini di Dop, di Gervais e di Omo sono dei divi, non per una idealità fisica o espressiva, ma per la loro scrupolosa integrazione all’ambiente che li produce e li consuma. Questi bambini non hanno mai, per esempio, il carattere naturalista delle illustrazioni nordiche: sono piccoli uomini o piccole donne dall’aspetto cittadino, visibilmente agghindati e impomatati per la circostanza, le cui norme d’abbigliamento sono come quelle della vetrina di un grande magazzino parigino.

Quando il disordine è ricercato per scopi pubblicitari (per esempio l’essere imbrattato, che è sempre un segno della ghiottoneria infantile e, di conseguenza, dell’eccellenza irresistibile del prodotto), questo disordine viene aggiunto al saggio scenario dei vestiti e della pettinatura: l’essere sporchi di cioccolato o di marmellata si erge stupidamente su un fondo domenicale. Il Bambino mitico francese non viene mai rappresentato al di fuori della sua classe, non si collega a nessun universo naturale o poetico: interamente socializzato dalla famiglia dal quale proviene, e che è del resto la stessa che egli vuole conquistare, è la perfetta monade del piccolo borghese francese.

L’indomenicamento dell’infanzia esprime esattamente la situazione di una classe intermedia che conosce ancora la dura legge del salario, ma che concepisce la propria posizione soltanto sotto forma di una copia meccanica delle libertà borghesi. La fotografia d’arte non coglie il Bambino nella sua naturalità quotidiana, non rappresenta una media delle immagini reali, ma un’immagine rara, superlativa, ideale; tale fotografia non ha la funzione di prolungare una conoscenza, ma quella di far contemplare un mito: il bambino fotografato è sempre un bambino passatempo: i capelli ben pettinati, l’occhio innocente, il sorriso saggio, il volo etereo o malizioso del viso verso un qualche cielo misterioso (che sta sullo sfondo della fotografia), tutto lo costituisce come un essere immobile che non viene trasformato né dal lavoro né dal gioco; in tal modo, questo bambino può funzionare non come immagine dell’infanzia ma come il suo segno: quel che importa alla classe che l’ha prodotto è la chiarezza, non la realtà, di ciò che consuma. Occorre aggiungere che il bambino è un oggetto privilegiato della fotografia artistica, fondata su un’estetica dell’irrealtà e dell’angelicità, e la cui prima operazione è quella di desessualizzare l’uomo, facendo del suo viso un puro effluvio di spiritualità.

Come sempre, quando si tratta di miti piccolo-borghesi, la fotografia dei bambini raggiunge un’economia esemplare di forze e d’immaginazione: attraverso la semplice infantilizzazione della sua immagine, la collettività, a ogni buon conto, può intenerirsi di se stessa, e senza assolutamente disturbare l’ordine del proprio universo, oggettivizzarlo sino al punto di pensarlo come debolezza e commuoversene; essa in qualche modo mescola le forme degradate di un’infanzia antropomorfa (epoca classica) con quelle di un’infanzia-rifugio (epoca romantica), giocando così su due tavoli, e facendo preziosa economia preziosa di uno sguardo, ossia di un disordine. Nulla è più costante dell’impotenza del piccolo-borghese nell’immaginare altri mondi al di là del suo, a cominciare da quello dell’infanzia: l’intera attuale pedagogia dell’educazione si fonda senza dubbio su questa incapacità di riconoscere l’altro.

Dolce & Gabbana, 2014

Giocattoli

Che il francese adulto veda il Bambino come un altro se stesso, non c’è esempio che lo dimostri meglio del giocattolo francese. Per definizione, il giocattolo costruisce il mito dell’Infanzia, non l’infanzia. I giocattoli più diffusi sono essenzialmente un microcosmo adulto. Anch’essi testimoniano dell’impossibilità a immaginare l’altro: sono riproduzioni in formato ridotto di oggetti umani, come se agli occhi del pubblico il bambino non fosse in fondo che un uomo più piccolo, un homunculus a cui si debbano fornire oggetti sulla sua misura.

Le forme inventate sono rarissime: solo qualche gioco di costruzione, fondato sul genio del bricolage, propone forme dinamiche. Per il resto, il giocattolo francese significa sempre qualcosa, e questo qualcosa è sempre interamente socializzato, costituito dai miti o dalle tecniche della vita moderna adulta: l’Esercito, la Radio, le Poste, la Medicina (astucci da medico in miniatura, sale operatorie per bambole), la Scuola, l’Acconciatura d’arte (caschi per capelli), l’Aviazione (paracadutisti), i Trasporti (treni, Citroën, Vedettes, Vespe, stazioni di servizio), la Scienza (giocattoli marziani).

Il fatto che i giocattoli francesi prefigurino letteralmente l’universo delle funzioni adulte può solo, evidentemente, preparare il bambino ad accettarle tutte, costituendogli, prima ancora che possa ragionare, l’alibi di una natura che da sempre ha creato soldati, “vespe” e impiegati postali. Il giocattolo fornisce così il catalogo di tutto ciò di cui l’adulto non si meraviglia: la guerra, la burocrazia, la sordidezza, i Marziani etc. D’altra parte, non è tanto l’imitazione che è segno di abdicazione, quanto la sua letteralità: il giocattolo francese è come una testa ridotta di Jivaro, dove si ritrovano nella grandezza di una mela le rughe e i capelli dell’adulto. Esistono per esempio bambole in grado di orinare; hanno un esofago, si può dar loro il biberon, bagnano le fasce, presto, certamente, il latte nel loro ventre si trasformerà in acqua. Con questo si vuol preparare la bambina alla causalità domestica, “condizionarla” al suo futuro ruolo di madre. Ma, davanti a questo universo di oggetti fedeli e complicati, il bambino può costituirsi esclusivamente come proprietario, utente, mai creatore; non inventa il mondo, lo utilizza: gli si preparano gesti senza avventura, senza sorpresa né gioia. Si fa di lui un piccolo padrone abitudinario che non deve neppure inventare gli obiettivi della causalità adulta; gli vengono fornite già pronti: lui non deve far altro che servirsene, non gli si dà mai un percorso da fare. Il più piccolo gioco di costruzione, purché non sia troppo ricercato, implica un apprendistato del mondo molto diverso: il bambino non vi crea affatto oggetti significanti, non gli importa che abbiano un nome adulto: non esercita un uso ma una demiurgia: crea forme che camminano, che rotolano, crea una vita, non una proprietà; gli oggetti si muovono da soli, non sono più una materia inerte e complicata nel cavo della mano. Ma questo è più raro: il giocattolo francese è generalmente un giocattolo d’imitazione, vuoi formare dei bambini utenti non dei bambini creatori.

L’imborghesimento del giocattolo non si vede soltanto dalle sue forme, tutte funzionali, ma anche dalla sua sostanza. I giocattoli correnti sono di una materia ingrata, prodotti di una chimica, non di una natura. Molti, ora, sono stampati in complicati impasti; in essi, la materia plastica ha un aspetto al tempo stesso igienico e grossolano, spegne il piacere, la dolcezza, l’umanità del tatto. Un segno costernante è la progressiva sparizione del legno, pur materia ideale per la sua solidità e tenerezza, per il calore naturale del suo contatto, sotto qualsiasi forma, il legno elimina il taglio degli angoli troppo vivi, il freddo chimico del metallo; quando il bambino lo maneggia e lo batte, il legno non vibra né stride, ha un suono sordo e al tempo stesso netto; è una sostanza familiare e poetica, che lascia il bambino in una continuità di contatto con l’albero, il tavolo, l’impiantito. Il legno non taglia, né si guasta; non si rompe, si consuma, può durare a lungo, vivere col bambino, modificare a poco a poco i rapporti fra l’oggetto e la mano; se muore lo fa riducendosi, non gonfiandosi come quei giocattoli meccanici che spariscono sotto l’ernia di una molla spezzata. Il legno fa oggetti essenziali, oggetti di sempre. Ora non si trovano quasi più di quei giocattoli di legno tipici lavori dei montanari vosgi, possibili – è vero – in un tempo d’artigianato. Il giocattolo ormai è chimico, di sostanza e di colore; il suo stesso materiale introduce a una cenestesia dell’uso, non del piacere.

D’altronde simili giocattoli muoiono molto presto, e una volta morti non hanno per il bambino nessuna vita postuma. Sono innanzitutto i giocattoli dei genitori, fanno parte di un armamentario stagionale dell’apparire sociale. Il giocattolo è concepito e comprato in funzione del significato che costituirà agli occhi dei vicini, degli amici. La sua essenza, in ultima analisi, è il Denaro.

Da: Roland Barthes, Pour une histoire de l’enfance, in “Lettres nouvelles”, feb 1955; l’ultimo paragrafo è stato ripreso, con alcune modifiche, in Roland Barthes, Miti d’oggi, con il titolo Giocattoli.