Mircea Eliade, uno sciamano alla scrivania

Nel 1957, poco dopo essere giunto all’Università di Chicago come docente di storia delle religioni, Mircea Eliade viene interpellato dall’antropologo Milton Singer, curioso di sapere che cosa maggiormente lo avesse colpito negli Stati Uniti. «Gli scoiattoli!», gli risponde lui prontamente, ricevendone in cambio un sorriso interdetto e imbarazzato, non sapendo come reagire di fronte a quella che pareva solo una battuta ironica o elusiva. Ma Eliade non intendeva fare il provocatore, e infatti annota poi sul suo taccuino: «ogni volta che vedo uno scoiattolo avvicinarsi alla mia mano tesa, per prendere una mandorla, ogni volta che la diffidenza, l’inimicizia, la lotta all’ultimo sangue tra l’uomo e le bestie selvatiche mi sembrano abolite, anche solo per pochi attimi, cado preda di una oscura e forte emozione… Come se fosse annullata la condizione attuale dell’uomo e del mondo e ci trovassimo di nuovo in quell’epoca paradisiaca, esaltata dai miti primitivi. Allora, in illo tempore, anteriore alla “caduta” e al “peccato”, gli uomini vivevano in pace con le fiere, ne comprendevano il linguaggio e parlavano loro amichevolmente…».

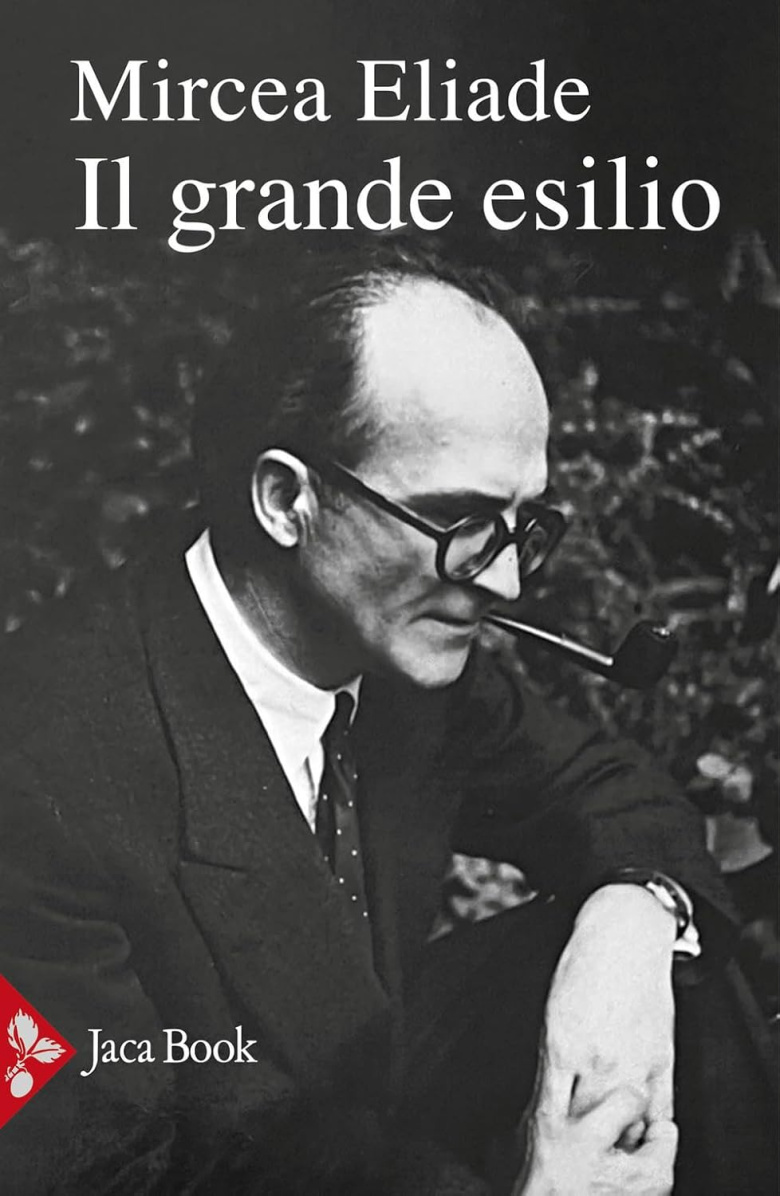

Dagli scoiattoli di Chicago al Paradiso Terrestre… Molto più significativo di quanto non appaia nella sua fiabesca semplicità, questo minimo aneddoto si trova nascosto fra quella miriade portentosa di riflessioni, ricordi, sogni, incontri, ansie, aspettative, rimpianti che formano le 500 pagine del Diario (Jurnal in romeno) tenuto da Mircea Eliade durante il periodo parigino e poi americano, fra il 1945 e il 1969. Già pubblicate da Boringhieri nel 1976, col semplice titolo Giornale, tali memorie eliadiane escono ora da Jaca Book, con la cura di Roberto Scagno, massimo conoscitore e promotore in Italia dello scrittore romeno. Il titolo di questa nuova edizione è suggestivo e significativo: Il grande esilio, mentre l’accurata traduzione di Cristina Fantechi riprende e arricchisce, con importanti integrazioni testuali e precise note a piè di pagina, la già pregevole traduzione compiuta da Liana Aurigemma per l’edizione Boringhieri del 1976.

Ma perché scegliere un titolo così letterariamente connotato, Il grande esilio, e non accontentarsi invece di qualcosa di più sobrio, tipo Fragments d’un journal, come già aveva proposto la vecchia edizione francese? Perché è proprio durante il ventennio abbondante preso in considerazione – gli anni parigini e poi il primo periodo americano – che a Mircea Eliade si chiarisce in modo definitivo, lacerante e dirompente la propria condizione di esule totale, definitivo, costretto a non rivedere mai più quella madrepatria che aveva amato in modo viscerale, fin eccessivo; e costretto oltretutto a non possedere più una vera casa, una dimora di famiglia, per spostarsi invece senza posa fra alberghi scadenti, abbaini, mansarde, residenze universitarie, appartamenti presso amici, in quella peregrinazione senza fine che segnerà il suo stato di fuoriuscito a vita, afflitto per sempre dalla nostalgia di un impossibile ritorno, ma al tempo stesso esaltato da questa nuova condizione di soggetto libero, proiettato nel mondo, una sorta di uomo cosmico, proteso senza posa verso gli inizi di una vera vita nuova, e perennemente alla ricerca di quel supremo “centro del mondo”, dove si congiungono finalmente cielo e terra. Come scrive lui stesso in un passo di estrema lucidità, del 1° gennaio 1960:

«Ogni esiliato è un Ulisse, in rotta verso Itaca. Ogni esistenza reale riproduce l’Odissea. Il cammino verso Itaca, verso il Centro. Tutto questo lo sapevo da molto tempo. Ciò che scopro all’improvviso, è che viene offerta l’opportunità di divenire un novello Ulisse a qualunque esule (proprio perché è stato condannato dagli “dèi”, vale a dire dalle Potenze che decidono dei destini storici, terreni). Ma per rendersene conto l’esule deve essere capace di penetrare il senso nascosto delle sue peregrinazioni e di intenderle come una lunga serie di prove iniziatiche (volute dagli “dèi”) e come altrettanti ostacoli sul cammino che lo riconduce a casa (verso il Centro). Ciò significa: vedere segni, significati nascosti, simboli, nelle sofferenze, nelle depressioni, negli inaridimenti di tutti i giorni. Vederli e leggerli persino se non ci sono; se li si vede, si può costruire una struttura e leggere un messaggio nel trascorrere amorfo delle cose e nel flusso monotono dei fatti storici».

Ma per comprendere meglio una simile postura esistenziale – tale per cui una biografia privata trova il proprio senso ultimo trasfigurandosi nella reincarnazione di un personaggio mitologico, o nell’autoidentificazione con un eroe dei tempi primordiali – è bene ricordare brevemente le peripezie, altamente significative e altamente compromettenti, di questo “Ulisse romeno” costretto a lasciare per sempre la propria “Itaca”, persa nell’Europa sud-orientale.

Nato a Bucarest nel 1907, Mircea Eliade entra precocissimo a far parte di quello straordinario movimento di rinascita culturale che fiorisce in Romania nel periodo interbellico. Fonda riviste letterarie, collabora alle pagine culturali di quotidiani, appena ventenne viaggia in Italia per conoscere autori come Giovanni Papini, Ernesto Buonaiuti, Giovanni Gentile; soggiorna a Roma per la sua tesi di laurea sui filosofi rinascimentali… E nel 1928, non appena laureato, parte con una borsa di studio per l’India, dove rimarrà ininterrottamente fino al 1931: sono i famosi tre anni del viaggio in India, dove studierà il sanscrito, la filosofia delle Upanishad, le pratiche dello yoga, le usanze religiose dei tribali. Un’immersione nell’Oriente che, una volta fatto ritorno in patria, gli permetterà fin da subito di distinguersi non solo in Romania ma anche in Europa come eccellente studioso di orientalistica e di mistica indiana. Non solo: oltre alla saggistica, comincia a pubblicare romanzi, racconti, diari di viaggio, che gli valgono una fama immediata e, non ancor trentenne, lo proiettano al centro della scena culturale romena. Di più: si dedica pure allo studio del folclore romeno e s’impegna in un indefesso lavoro di politica culturale per promuovere la “romenità”, le tradizioni culturali dell’area balcanica, l’identità del popolo romeno, rimasto fino allora ai margini della storia europea.

Ma qui cominciano i problemi. In tale slancio di difesa dell’autenticità spirituale romena, Eliade entra a far parte del movimento radicale di destra della Guardia di Ferro. Senza spingersi fino a concezioni razziste a sfondo biologico o all’affermazione esplicita di tesi antiebraiche, senza mai richiamarsi a presunti complotti ebraico-comunisti (lo ha chiarito, credo definitivamente, Roberto Scagno in Libertà e terrore della storia. Studi sull’opera e il pensiero di Mircea Eliade, ed. dell’Orso, 2022), tuttavia Eliade si fa sostenitore di una rigida visione etnonazionalista, a sfondo xenofobo. Se ne accorge bene il suo grande amico, lo scrittore ebreo Mihail Sebastian (1907-1945), di cui Castelvecchi ha pubblicato recentemente lo straordinario Diario. Il 2 marzo 1937 annota dunque Sebastian:

«Lunga discussione politica con Mircea, a casa sua. È stato lirico, confuso, prodigo di esclamazioni, di battute, invettive (…) Dichiara finalmente, in modo sincero, la sua infatuazione per la Guardia di Ferro, confidando in essa e aspettandone la vittoria (…) Sua spiegazione in base alla quale lui aderisce con tanto ardore alla Guardia: “Io ho sempre creduto nel primato dello spirito”. Non è né un ciarlatano né un demente. È semplicemente un ingenuo. Ma esistono ingenuità così catastrofiche!».

Molto più lucido di Eliade, l’amico Sebastian coglie con autentico dispiacere il punto debole di queste posizioni: malgrado la sua genialità di studioso delle tradizioni religiose, Eliade non ha alcun senso delle dinamiche politiche e si lascia stolidamente trascinare nella compromissione disastrosa con un movimento fascista. La sua salvezza sta nel fatto di essersi sempre limitato, nell’ambito della Garda de Fier, a un impegno politico secondario, più ideale che concreto. Ma dopo il colpo di Stato con cui il re Carol II mette fuori gioco il gruppo dirigente della Guardia, anche Eliade (nel febbraio del 1938) viene internato nel campo di concentramento di Miercurea Ciuc. La sua fortuna, appunto, rimane quella di essere sempre stato un esponente di secondo piano della Guardia e soprattutto di avere buone conoscenze ai piani alti della politica. Nel novembre del 1938 viene così scarcerato e può fare ritorno a Bucarest con l’impegno di tenersi d’ora in poi lontano da ogni impegno politico: un monito che Eliade accetterà subito e di buon grado. Allo scoppio della guerra riesce a farsi nominare addetto culturale presso la legazione reale di Romania a Londra e quindi (nel 1941) consigliere culturale all’ambasciata romena di Lisbona, dove rimarrà fino al settembre del 1945. In madrepatria non tornerà mai più: sa bene che, se avesse tentato di farlo, sarebbe stato subito arrestato dal nuovo regime comunista, e questa volta non lo avrebbero mai liberato. Il lungo, malinconico soggiorno portoghese, mentre la guerra infuria in Europa e in Romania, si rivela una sorta di limbo sospeso, un triste periodo di latenza e solitudine (l’amatissima moglie Nina Mareş muore a Lisbona): un isolamento che gli permetterà tuttavia di redigere quegli studi preparatori sullo sciamanesimo, sullo yoga, sulla storia delle religioni, che verranno pubblicati, a ritmo incalzante e con successo crescente, poco dopo la fine della guerra e via via, senza interruzione, in tutti gli anni successivi, fino alla morte, sopraggiunta a Chicago nel 1986, all’età di 79 anni.

Ma intanto, alla fine della guerra, con la chiusura della Reale Ambasciata di Romania, lui a Lisbona non può più rimanere. Sollecitato del grande linguista Georges Dumézil, incoraggiato dal vecchio amico romeno Emil Cioran (già rifugiato a Parigi come apolide), Eliade accoglie l’opportunità di trasferirsi in Francia. Così, il 17 settembre 1945, annota nella prima pagina del suo nuovo Diario: «Siamo arrivati ieri mattina, domenica 16 settembre, Emil Cioran ci aveva prenotato due camere all’Hôtel de l’Avenir, al 65 di rue Madame». Non ha un soldo, non ha un lavoro. Per Eliade è l’inizio del “grande esilio”.

Il Diario annota via via gli eventi più significativi (il primo insegnamento presso l’École des Hautes Études; il nuovo matrimonio con un’altra esule romena, l’amabile Christinel Cottesco; i seminari ad Ascona con lo “stregonesco” Carl Gustav Jung…); ci riporta poi gli affascinanti incontri con Emil Cioran, Eugène Ionesco, Allen Gisnberg…; si sofferma sempre con entusiasmo sui ripetuti viaggi in Italia; ci propone illuminanti riflessioni sul mito, sull’arte, il movimento hippie; il tutto intercalato da una continua sofferenza per le notizie disastrose che gli giungono senza posa da una Romania ormai reclusa al di là della Cortina di Ferro… Insomma, ci troviamo di fronte alla straordinaria narrazione di un’interminabile peripezia vissuta da un espatriato di metà Novecento. Ma ciò che tiene le fila di queste disparate riflessioni autobiografiche è la trasfigurazione del Diario in una sorta di “seconda patria”, alternativa a quella perduta. Non appena giunto a Parigi, Eliade dovrà per forza redigere in francese prima e in inglese poi i suoi testi di antropologia religiosa. Ma il Diario lo deve assolutamente scrivere in romeno, per mantenere il legame con le proprie origini. E queste origini, sempre presenti, anzi assillanti in lui, gli si manifestano a più riprese, nel corso di improvvisi accadimenti che lo sconvolgono in modo struggente e che lui riporta ogni volta con uno strazio che mai si attenua.

Il 25/7/46, gli basta la visione serale di una chiatta ancorata sulle rive della Senna, per fargli rivivere «con precisione allucinante» i viaggi giovanili sul Danubio. Allora corre a casa per «salvare» l’intensità di questo ricordo annotandolo sul Diario: così, la traboccante «gioia segreta», ineffabile, che aveva provato a suo tempo sul grande fiume romeno, lo travolge ora di nuovo con uguale intensità a Parigi, come se il tempo originario gli fosse ritornato intatto nel tempo dell’esilio. Intatto, ma irrecuperabile, se non in una sorta di “fuoriuscita dal tempo”. Come osserva lui stesso qualche anno più tardi: «con un tumulto via via crescente avvertivo dentro di me questa rivelazione: la condizione dell’esilio è una lunga e ardua prova iniziatica destinata a purificarci, a trasformarci. La patria lontana, inaccessibile, è come un Paradiso al quale torniamo spiritualmente, vale a dire “in spirito”, in segreto, ma realmente». E a quel punto «poco importa se mai torneremo fisicamente nel nostro Paese».

Ma perché «poco importa», se tanto dolente è il desiderio? Perché proprio il Diario può permettere di interrompere l’irreversibilità dei fatti storici, inseriti in una serie lineare di accadimenti unidirezionali, che fuggono e premono senza posa verso il futuro. Dunque è proprio la scrittura diaristica quella che «salva “fissandoli” dei frammenti di tempo concreto». Quando Eliade racconta (il 10/1/60) di aver sfiorato per caso, con la sommità del capo, il soffitto della sua mansarda parigina, annota che quella stessa sensazione l’aveva provata un tempo nell’angolo della mansarda dove alloggiava da giovane in via Melodiei, a Bucarest. Questa «traslazione istantanea» degli anni romeni 1922-25 nell’anno 1960 a Parigi gli procura allora la rivelazione «quasi inebriante che il senso della mia vita, adesso, in questo giorno in questo anno consista nel riunire queste due mansarde, nel reintegrare in uno stesso universo questi due mondi: l’adolescenza, la maturità». Dunque il massimo del senso non sta nel mero recupero di un passato per sempre trascorso e quindi non più vivibile nella sua integrità originaria, bensì nella reduplicazione del tempo perduto nel tempo presente. Proprio tale «traslazione» temporale, permette di spezzare la catena lineare degli istanti per accedere alla libertà di un nuovo tempo extrastorico, “eterno”, dove il senso della vita finalmente ci inonda in pienezza.

Simile sotto molti aspetti alla rivelazione proustiana del tempo ritrovato (cosa di cui Eliade era ben cosciente) tale irruzione di una dimensione sacra del senso all’interno della quotidianità profana colpisce per l’intensità estatica da cui Eliade viene travolto durante tali epifanie. Ma dobbiamo a questo punto soffermarci su una particolarità eccezionale, cruciale del vissuto eliadiano, cui ancora non abbiamo fatto riferimento. Vale a dire la capacità visionaria, direi quasi allucinatoria, cui il nostro amico risulta oltremodo propenso. Nel Diario ne parla lui stesso più volte per esteso. Di tanto in tanto, senza un’esplicita intenzione preliminare, cade in preda di quello che definisce rêve éveillé, un sogno a occhi aperti, il quale s’impone alla sua immaginazione fino a farlo cadere in una sorta di trance: una visione, una fantasia in cui lui rimane sì cosciente, ma alla quale non riesce a sottrarsi. Il 27/8/51, ad esempio, durante i seminari di Eranos ad Ascona con Jung, mentre in camera si sta preparando a tenere una lezione sullo yoga, vede d’improvviso se stesso mentre parla in sanscrito ai partecipanti, «incapace di esprimersi in altra lingua». Osserva gli astanti sconvolti, Jung molto interessato e sornione, la moglie Christinel angosciata; lui intanto s’immagina di gettare via i vestiti, per insediarsi come un guru indù in riva al lago Maggiore. Si vede mentre cammina sulle acque, mentre discute in sanscrito con sapienti che Jung ha fatto appositamente giungere dall’India… «Questo rêve éveillé – annota nel Diario – mi ha “dominato” con un’incomprensibile forza per una mezz’ora (…) Per tutta la durata del sogno sapevo il sanscrito meglio di quanto lo sappia in realtà. Mi sentivo parlarlo, cosa di cui sono incapace dal 1932 (…) Mi chiedo se, a furia di riflettere sui processi yogi di liberazione del tempo, non abbia “animato” un’immagine capace di provocarmi questa euforia e questa “uscita” fuori dal tempo mai sperimentata fino a ora».

Un’altra volta, nel 1957 (data imprecisata), mentre si trova a Parigi, convalescente da una malattia, disteso su un divano «tutto a un tratto mi vidi morto, deposto in una bara e trasportato nella chiesa romena di rue Jean de Beauvais. A un certo punto della funzione religiosa la bara d’improvviso iniziò ad alzarsi in aria, uscì lentamente dalla porta (…) si diresse verso sud». Eliade, sempre in preda alla visione, si libra a propria volta dietro la bara in volo, finché questa non plana sulla sponda del Danubio. Poi il feretro riprende la sua traversata celeste verso Bucarest, mentre lui deve rimanere appiedato sulla riva bulgara del fiume, impossibilitato a proseguire fino in patria. «Questo stato di sogno a occhi aperti – conclude Eliade – durò all’incirca mezz’ora. Più volte tentai d’interromperlo, mettendomi a leggere qualcosa, ma dopo qualche istante mi sorprendevo di nuovo a seguire la bara coperta di fiori, che fluttuava tra le Alpi e il Danubio».

Potremmo proseguire con ulteriori episodi del genere, simili agli stati di possessione, ai voli estatici tipici di quegli sciamani siberiani studiati più volte sui libri da Eliade stesso, senza che si fosse mai spinto fino in Siberia, senza aver mai compiuto una ricerca diretta sul campo. Ma non ne aveva bisogno. Non solo perché aveva letto tutto il possibile sulla materia, ma anche perché la sua sorprendente capacità visionaria gli permetteva di “vivere” personalmente i fenomeni estatici che andava studiando, con estrema lucidità ma anche con estrema intensità. A questo proposito, lui stesso annota il 10/11/59:

«I trent’anni e più che ho passato in mezzo a dèi e dee esotici, nutrito di miti, ossessionato dai simboli, cullato e stregato da tante immagini arrivate fino a me da questi mondi scomparsi, mi appaiono oggi come le tappe di una lunga iniziazione. A ciascuna di queste figure divine, a ciascuno di questi miti e simboli si ricollega un periodo affrontato e superato. Quante volte c’è mancato poco che mi “perdessi”, mi smarrissi in quel labirinto (…) Non furono solo delle “conoscenze” acquisite lentamente in tutta calma nei libri, ma anche altrettanti incontri, sfide, tentazioni. Oggi mi rendo perfettamente conto di tutti i pericoli che ho rasentato durante questa lunga “ricerca” e, in primissimo luogo, il rischio di dimenticare che avevo uno scopo, che mi stavo dirigendo verso qualcosa, che volevo arrivare a un “centro”».

Per quanto condotta solo a tavolino, e non sul campo, lo strenuo rigore della sua ricerca sui miti, i riti, i simboli delle religioni arcaiche ha permesso a Eliade di comprendere le strutture del pensiero religioso non solo grazie alla meticolosità dello studio (non pubblicava nulla senza prima essere sicuro di aver letto tutto quanto era stato scritto sull’argomento) ma anche grazie alla sua capacità di identificarsi totalmente, di immergersi con tutta la propria capacità immaginativa, nella cultura religiosa che di volta in volta andava studiando. Come se lui fosse appunto una sorta di “sciamano alla scrivania”. Il che significava però rischiare di perdersi nel labirinto delle credenze senza più riuscire a districarsene. Ci si può chiedere dunque come abbia potuto superare questa estrema Prova del labirinto – per citare il titolo dell’illuminante intervista che gli fece Claude-Henri Rocquet (Jaca Book, 1980). Ma appunto, ci è riuscito immaginando se stesso non più come un esule sperduto, schiacciato e terrorizzato dalle vicende tumultuose della storia, bensì autoraffigurandosi quale protagonista di un misterioso rito iniziatico, come se la sua tragica vicenda di nomade smarrito in un labirinto, non fosse semplicemente una peripezia individuale, personale, limitata, ma la ripetizione, fuori dal tempo storico, delle gesta esemplari di un “eroe mitico”, che doveva superare una prova iniziatica per uscire dal labirinto e ritrovare quel nuovo “centro” della propria vita che le potenze del destino gli avevano riservato.

Leggi anche:

Enrico Manera | L'eredità di Eliade

Enrico Piergiacomi | Il “teatro nel teatro” di Eliade: un’ipotesi ermeneutica

Enrico Manera | Mircea Eliade. Uno sciamano contemporaneo