Ghirri nello sguardo dello psicoanalista

Il libro di Paterlini – Luigi Ghirri dentro lo scatto di un analista, Mimesis 2025 – si colloca felicemente in quel filone chiamato “poetica della clinica” che abbandona il linguaggio diagnostico per usare il mito, l’arte, la letteratura non solo come contenuto per parlare della psiche, ma anche come metodo. Poetica perché è un fare – pioiesis – che agisce e al tempo stesso anima una narrazione che oltre diagnosi è già cura. L’arte strumento di cura.

Già in La psiche colorata, Paterlini insieme a Janigro e Mirabelli si era interrogato su quali forme possibili della relazione analitica potevano avvicinarla all’opera artistica, e ricordava che nel seminario parigino del 1978 Wilfred Bion accostava il mestiere dell’analista a quello dell’artista, e invitava gli psicoanalisti a interrogarsi su che genere di artista fossero.

La relazione analitica per Paterlini è una relazione tra opere vive che si mostrano vicendevolmente scambiandosi di continuo le parti, sognandosi e guardandosi: “sono istantanee che sanno fissare per ogni seduta una parola, un gesto, uno sguardo, una nuova visione.” Anche Lacan sembra andare in questa direzione quando scrive: “ciò che fondamentalmente mi determina nel visibile è lo sguardo che è al di fuori. È attraverso lo sguardo che io entro nella luce, ed è dallo sguardo che ne ricevo l’effetto.”. Lo sguardo genera l’immagine.

In questa nuova opera Paterlini ci mostra infatti come la fotografia possa diventare metodo e postura analitica, e cosa si può imparare da uno scatto fotografico.

Concordo con Émile Zola quando afferma che non si può dire di aver visto una cosa

finché non la si è fotografata. Cosa significa questo nella stanza dell’analista? Come fotografare il paesaggio della psiche del paziente?

Il libro è diviso in cinque sezioni – cornici, spazio, paesaggio, soglie e mondo – che rimandano tutte al concetto di confine, in un continuo e fecondo dialogo tra fotografia e stanza d’analisi, e narra di luoghi più che di spazi. Scrive l’autore: “Le cose create possono originare solo da un luogo specifico (…) Il luogo è soggettivo e unico, intrinsecamente connesso alle relazioni che definiscono il nostro essere e la nostra identità. Mentre lo spazio si limita a misurare l’ambiente, è il luogo che gli conferisce vita e significato.” La stanza d’analisi è un luogo al confine di mondi, dentro una cornice – il setting – che ci permette di attraversare soglie per contattare il paesaggio della psiche.

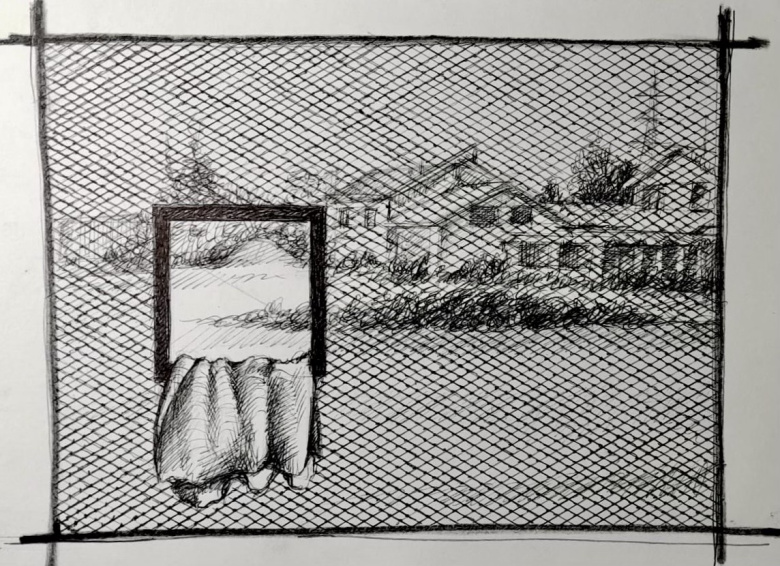

Per questo le inquadrature tipiche di Ghirri – che ci invitano ad accettare di dislocare il nostro sguardo per poter immaginare mondi diversi, sui confini – possono essere d’aiuto per comprendere cosa mettere a fuoco, cosa guardare. Marco Belpoliti, nel suo libro Pianura, scrive che il regista Michelangelo Antonioni “inquadra come se il fulcro del suo interesse fosse a fianco di quello che accade, non al centro: il centro è un destino incomprensibile, dai contorni troppo vaghi”.”

Nella stanza d’analisi cosa resta fuori è di vitale importanza.

Le foto e la fotografia di Luigi Ghirri – il suo sguardo – ci aiutano a guardare alla stanza d’analisi come un fotografo sceglie la sua inquadratura, e sceglie cosa in quel momento ha senso che diventi figura e cosa deve scivolare invece sullo sfondo, cosa è necessario rimanga fuori dalla cornice, ma non per questo cessa di esistere e di avere importanza.

Voglio accennare alla funzione che l’immagine svolge, che è simile a quella della pelle psichica, nel senso descritto dallo psicoanalista Didier Anzieu, perché media tra interno ed esterno, motivo per il quale non è facile cambiare pelle e vedere altro. L’immagine come pelle implica infatti la scelta di cosa è Io e cosa è non-Io, e quando ci sono visioni che ci inquietano e non vogliamo vedere il nostro sguardo non le raccoglie, anche se le abbiamo davanti agli occhi.

Noi analisti dobbiamo prestare orecchio ed essere attenti allo sfondo, al dettaglio che getta luce, e fa emergere e vedere figure nuove.

Ghirri è maestro in questo, e Paterlini ci guida in un viaggio affascinante dentro lo sguardo di Ghirri, e attraverso alcuni dei suoi “scatti” ci aiuta a comprendere cosa mettere a fuoco, e cosa invece va guardato attraverso la nebbia, sfumato, per essere visto.

Infatti questo prezioso libro è qualcosa di più di un libro su Ghirri – fotografo amato da Paterlini – perché l’autore in questo continuo dialogo tra l’artista e la stanza d’analisi, crea un ponte: quello che avviene nella stanza d’analisi prende forma in una foto di Ghirri, e una foto di Ghirri acquista un’altra luce attraverso un racconto analitico. Questa ricerca di connessioni è anche uno dei compiti di un percorso analitico, che consiste infatti nello sviluppare la capacità di cogliere connessioni nascoste e rivelatrici che illuminino e riparino. Lo stesso transfert è una forma di “ri-connessione” tra presente e passato per una nuova creazione che non ripeta, ma trasformi. E questa è la sensazione che abbiamo leggendo questo libro.“Il passato e il tempo rappresentano per Ghirri uno dei temi fondamentali della sua poetica: una poetica che sa recuperare tutti i residui lasciati nelle pieghe nascoste di una memoria lontana dai miti del nostro tempo. (…) Quella di Ghirri è un’esplorazione stratificata nel tempo che sa restituirgli un “conosciuto non pensato”, rimosso, perduto, in direzione di un passato più antico, infinito e mitico.” Come accade nella stanza d’analisi l’emergere improvviso di un ricordo rappresenta la possibiltà di riconnettersi e riparare “quel selciato sconnesso che costituisce il tessuto frammentato delle nostre esperienze e delle nostre emozioni.” Lo sguardo di Ghirri sa recuperare i segreti della mancanza, quello che è naufragato, come la madre di Monica – di cui racconta Paterlini – che “ritorna” improvvisamente a riprendersi cura dello sguardo della figlia e della sua vita. “Quello sguardo improvviso di Ghirri a Scandiano sa recuperare dalla rete metallica la profondità che si focalizza su ciò che in quel momento diventa rivisitabile, in una sintesi di tempo per un altro nuovo tempo, da costruire all’interno del paradosso tipico delle verità emotive, radicalmente soggettive e nello stesso istante collettive e atemporali”. Perché il desiderio sia creativo bisogna saper guardare alla mancanza che lo precede, alla causa che lo ha generato.

Ghirri ci insegna che la fotografia è un modo di guardare al nostro rapporto con il mondo, perché la storia personale di chi fotografa deve trovare un punto di equilibrio – quasi alchemico – tra la propria interiorità e ciò che sta fuori. E questo vale anche per l’analista, che deve tenere conto della propria “equazione personale”.

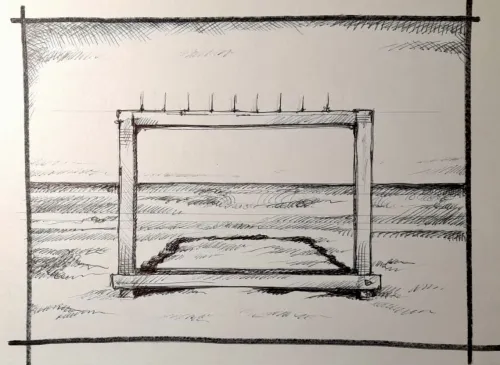

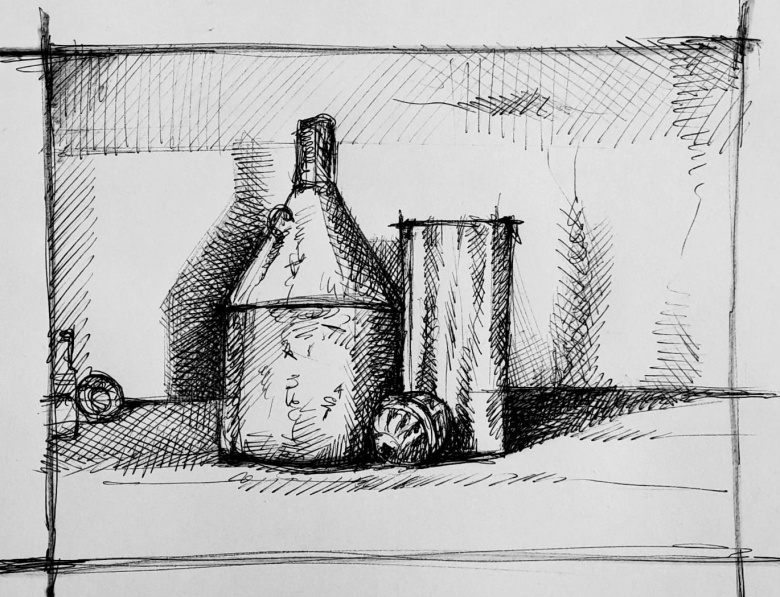

La foto dice di chi fotografa, come accade anche nel Gioco della Sabbia – un sogno con le mani, un pensare per immagini – dove il paesaggio che si crea è un paesaggio dell’anima, oggettivazione della psiche di chi la crea, dentro lo sguardo del terapeuta che poi la fotografa.

Cosi in Kodachrome – Ghirri mosso dallo stesso impulso – ha raccolto le fotografie di ciò che vedeva camminando per strada, e non a caso il libro si chiude con un’immagine in cui appare un giornale accartocciato sull’asfalto dove, scrive Marco Belpoliti in Soglie, si legge la frase: “come pensare per immagini”. Il pensare per immagini ci permette di attraversare soglie e scendere nelle profondità della psiche. Tarkovskij scriveva che “il pensiero per immagini è mosso dall’energia della rivelazione”, e Jung che “l’immagine è psiche”.

Pensare per immagini esprime bene Ghirri, tanto che dall’inizio degli anni Ottanta sostituisce alla parola fotografia – e alla domanda “cosa significa fotografare?” – la parola immagine, perché scrive Paterlini: “ha compreso che “immagine” è più estensivo di “fotografia”, e che nel riquadro dei suoi scatti non c’è solo la realtà, ma la realtà in immagine, e dentro l’immagine si annida quella che chiama “immaginazione”, che comprende il già visto, o creduto di vedere, ma soprattutto il nuovo.” Ghirri cerca di vedere il già visto e di guardarlo come se lo vedesse per la prima volta. È alla ricerca di un primo sguardo.

Il suo pensiero non è mai freddo e razionale, ma è generato sempre dal sentire, il suo sguardo è un atto d’amore verso il mondo, proprio come diceva Alberto Magno ubi amor ibi oculus, dove è l’amore lì c’è lo sguardo. Scrive Paterlini: “Wim Wenders dice che il pensiero allontana le cose, lo sguardo invece avvicina. Se ti guardo ti sono più vicino, se ti penso molto meno.”

Tantissimi sono i temi – le finestre aperte – esplorati in questo libro da Paterlini. Mi piace qui ricordare il tema della luce e della nebbia, centrali nell’opera di Ghirri e nella stanza d’analisi.

Il tema della nebbia ricorre nelle foto di Ghirri e nel racconto di Paterlini che ne ha fatto esperienza nella sua casa sul Po. “La nebbia aiuta ad accettare di perderci, a immaginare mondi diversi, mondi sugli argini. Ti allena ad abitare le periferie e la loro poetica. Dovremmo imparare ad attraversare le città come fossimo ciechi, dentro la nebbia, a “praticare l’altrove come identità [...] bisogna chiudere gli occhi per cogliere l’ordine delle cose”.

Paterlini parla di una educazione dello sguardo attraverso la nebbia che gli ha insegnato “a rispettare tutti i segni ritrovabili al di là dell’Io”, e a ricordarsi che spesso i veri obiettivi che ci poniamo nella vita sono inconsci. Orientarsi nella nebbia per comprendere la nostra strada, che passa spesso per il perdersi, e per immagini che si manifestano nella nostra vita al di là della coscienza e dell’Io. Per questo la nebbia – limitare lo sguardo, gli occhi socchiusi – ci permette di orientarci meglio, perché ci disloca per ricordarci che l’Io alla fine non è mai totalmente padrone in casa propria, e per questo dobbiamo imparare ad attraversare i luoghi che abitiamo dentro la nebbia. Questo, sappiamo, è fondamentale in una relazione terapeutica, perché come ci ricorda l’autore: “Eros chiede a Psiche di non accendere la luce della coscienza per poter sentire intimamente la relazione con l’altro.”

E la luce? Quanta luce – coscienza – gettare sul sintomo?

Troppa luce, scrive la psicoanalista Marie-Louise von Franz, danneggia l’anima. L’onirico e l’immaginazione abitano i luoghi di sospensione, le soglie e i luoghi di passaggio delle luci: l’aurora, il tramonto. L’analista quando capisce a volte ha troppa fretta di dare spiegazioni, di interpretare troppo presto, e allora il sintomo si nasconde nel corpo.

Quanta luce allora può fare l’analista sul sintomo?

Il rapporto coscienza e inconscio, luce e ombra, è un equilibrio delicato, se Jung alla fine della sua vita ha detto che lo scopo dell’analisi è diventare decentemente inconsci. Non rimanere, diventare. Jung ci ha parlato della necessità di una luce che comprenda le tenebre, e non le faccia fuori. Interessante il lavoro di Patelini con le sabbie di Franco esposte alla luce che cambia durante la giornata: la luce che cambia permette di vedere cose diverse, permette di vedere “tra” le cose, le soglie; si interroga su cosa significhi durante un percorso terapeutico, e nella vita in generale, lavorare su quella luce di passaggio. “Lasciare ad esempio le nostre esperienze significative esposte alle diverse luci del giorno e orientare l’apertura dei nostri occhi per cogliere la matrice orientativa di un ricordo, di un trauma, di un lutto, di una grandissima delusione. I nostri occhi sono l’obiettivo che usava Ghirri per inquadrare il mondo. “

Questa luce “ponte” che cerca Ghirri è la stessa che individuò Winnicott in quell’area intermedia che unisce la realtà interna con la realtà esterna: lo spazio transizionale, luogo di immaginazione, gioco e cura. Berger, un altro maestro dello sguardo, dice a questo proposito: “Tuttavia può accadere che, di colpo, inaspettatamente, e quasi sempre nella semioscurità fugace di uno sguardo, intravediamo un altro ordine visibile, che interseca il nostro pur non avendo a che fare con esso (…) I bambini lo avvertono intuitivamente perché hanno l’abitudine di nascondersi dietro le cose. Lì scoprono gli interstizi tra i diversi ordini del sensibile”.

Uno sguardo quello di Ghirri e del terapeuta che sa ascoltare, che sa essere intimo alle cose, che osserva, e sa intercettare l’inarticolato, sa raccogliere il loro segreto. Sto parlando di “ascolto visivo”, di cosa “sentiamo” quando guardiamo. L’ascolto visivo è lasciar parlare le immagini che ci troviamo davanti, ascoltare con lo sguardo, non interpretare, ma interrogare. Questo sguardo mi tocca perché anche noi terapeuti dobbiamo “prestare orecchio” a questo “inarticolato”.

Comprendiamo, ma il mistero permane.

Dobbiamo imparare a guardare le cose dal punto di vista dell’immagine e tenere presente che l’immagine mi guarda. Guardare è interrogare con gli occhi. Dice Berger – in Ritratti – che per Giacometti guardare è una forma di preghiera, lo stesso vale per gli “scatti” di Ghirri.

Il poeta Franco Loi disse che poeta è colui che sa intravedere nelle maglie della quotidianità “la luce del vero”. Vedi “la luce del vero” quando sai toccare anima e corpo, spirito e materia, realtà interna e realtà esterna. La luce del vero è dove l’ignoto e il noto sono insieme e dove vedo che le cose tangibili sono mosse da altro. Ghirri, e lo sguardo a cui ci invita Paterlini, cercano questo luogo.