Edgar Reitz: cronaca di una vita

Emmanuel Carrère crede fermamente che scrivere dia forma alla vita. Perché, a ben pensare, è la vita stessa che si propone come materia duttile per le trame da romanzo. E, in più, finisce per ispirare ogni atto creativo, anche quello che si discosta dalla realtà.

Il regista Edgar Reitz lo sa bene. Tanto che, quando si è deciso a fare della propria vita un libro, un autoritratto composto soltanto di parole, ha capito che era necessario battere una nuova pista. Non più quella del cinema.

La formula giusta per il racconto era lì, a portata di mano. Nascosta tra la polvere dei ricordi più lontani. Reitz l’ha sempre chiamato il “principio del nonno”, una tecnica del narrare che si portava dentro fin da bambino. E che l’aveva incantato mentre ascoltava a bocca aperta le storie del nonno materno Matthias Becker Matz. Un fascinoso “Stickelscher verziehle”, raccontare a pezzetti come lo chiamavano nella zona dello Hunsrück, in Germania, dove la realtà deve essere sempre pronta a fare spazio al mistero del vivere.

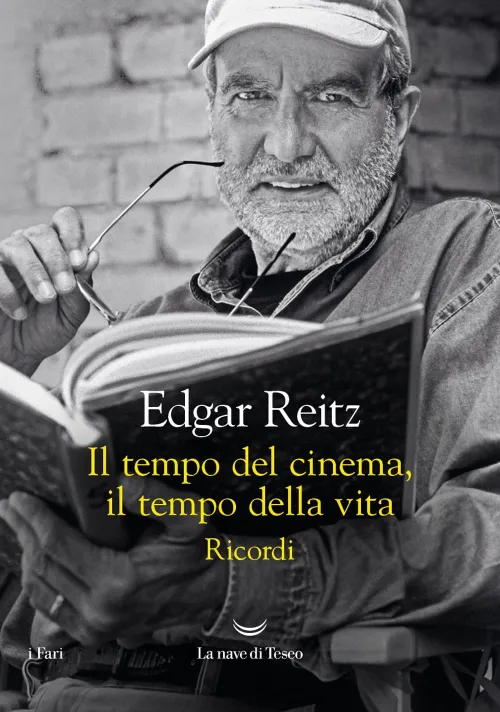

Ha preso forma, così, una delle autobiografie più appassionanti, dettagliate, ricche di fascino letterario e umano, che siano arrivate in libreria negli ultimi anni. E non sorprende che Reitz abbia voluto intitolare il suo libro Il tempo del cinema, il tempo della vita. Ricordi, tradotto da Matteo Galli, con la cura di Alberto Pezzotta, per La nave di Teseo (pagg. 681, euro 30). Perché il regista, mentre scriveva, non ha mai smesso di riconoscere che la memoria è ingannevole, che non tutto si può ricostruire a distanza con precisione. Ma che, proprio nel momento in cui la strada maestra dei ricordi s’ingarbuglia, il “principio del nonno” può tornare utile. Considerato che “se racconto tutto come è stato realmente, allora non mi capite”, ripeteva il vecchio Matthias prima di iniziare a narrare una nuova storia.

Nel suo diario, Reitz ha scritto che “ogni giorno della nostra vita potrebbe essere l’argomento di un grande film”. Subito dopo si è accorto che poteva partire da lì, dai gesti minimi, dal residuo di un sogno che l’ha fatto svegliare all’improvviso, dal silenzio della casa, dal tepore di una tazza di tisana stretta tra le mani, dall’odore degli oggetti familiari e non, per capire che a 87 anni compiuti ogni giorno potrebbe essere l’ultimo. Ma, al tempo stesso, ogni giorno che inizia sempre nuovo è l’attimo perfetto per trovare il “piacere della narrazione”. Per capire come si è arrivati in cima alla vita, lasciandosi alle spalle un lungo viaggio pieno di storie. Pronti ad attendere che sia la memoria a dipanare il racconto del proprio divenire, diceva lo scrittore svizzero Max Frisch.

“Mia madre chiamava sempre suo marito: il capo”. “Mio padre era una persona timida e dal portamento sbilenco, perché un incidente in moto a vent’anni gli aveva danneggiato le ossa”. “Un giovane studioso aveva scoperto non solo il titolo del primo film che ho visto, La figlia della jungla, ma anche il nome del cinema di Bochum e la data e l’ora della proiezione”. “La materia del primo anno di scuola consisteva non solo nel dire Heil, Hitler! e disegnare lettere alla lavagna, ma anche nell’imparare l’ora”.

Il principio del nonno, nel racconto di Reitz, diventa lava incandescente. Perché la storia del regista di Morbach, nato nel 1932, muove i primi passi in uno dei momenti più drammatici del ‘900: l’ascesa al potere di Hitler, la corsa folle del Terzo Reich verso la guerra, l’autodistruzione della Germania davanti al megalomane sogno di dominare l’Europa. Eppure, il regista non argina mai la memoria e le consente di svelare anche certi episodi all’apparenza del tutto secondari, ma che, pagina dopo pagina, assumono un fortissimo valore simbolico.

C’è inquietudine, voglia di crescere in fretta, implacabile curiosità nella decisione del piccolo Edgar di scoprire che cosa permette alla bambola della sorella di parlare. Fino a spingerlo a sventrarla, a trovare “un piombino cucito all’interno che muoveva il soffietto e provocava un battito che assomigliava alle sillabe ma-ma”. La stessa, straziante parola che l’aggeggio emetterà in un sospiro mortale mentre viene lanciato “tra le fiamme tremolanti” della caldaia di casa. E che finisce per sintetizzare, in maniera perfetta, il senso di essere qui e ora senza sapere perché.

Se un cinefilo dovesse raccontare Reitz, finirebbe forse per intrappolarlo nel cosmo di Heimat, il suo fluviale capolavoro cinematografico che ha impegnato il regista per quasi trent’anni. Perché lui stesso ammette di aver vissuto “diecimila continuazioni” di quella storia. Una “vera e propria montagna russa di lotte e dubbi”.

Ma il suo libro di memorie è lì a testimoniare come il regista di Morbach abbia incarnato tutte le trasformazioni del cinema tedesco e della cultura del secondo ‘900. Tra sogni, delusioni, progetti iniziati e quasi subito abortiti, sintonie e distonie con la nouvelle vague teutonica. Senza mai dimenticare il lato umano, le storie di formazione importanti o fugaci, le donne che gli hanno insegnato ad amare: prima di tutte Klärchen, “l’incarnazione di ogni femminilità” per un adolescente qual era Edgar allora. Ma anche la splendida diva egiziana Berlenti Abdul Hamid che gli “donò una notte d’addio” prima di sposare il vicepresidente Abd al-Hakim Amer. E, ancora, gli amici e i compagni di strada, le contraddizioni della Storia, il mondo là fuori che urlava la sua voglia di libertà, di remare controcorrente e di cambiare tutto.

E se dopo l’esame di maturità, a chi gli chiedeva che cosa intendesse fare, Reitz rispondeva “senza esitazioni: il poeta!”, perché Friedrich Hölderlin gli aveva insegnato che chi scrive versi ha “il compito della riconciliazione degli dei con gli uomini”, a cambiare la traiettoria della sua vita è stato forse un regalo inaspettato. Visto che, a quel punto, i suoi “tentativi di prosa cominciavano sempre più a somigliare ad abbozzi di sceneggiatura”.

Erano i giorni di Natale del 1938. Suo padre, orologiaio dalle mani d’oro ma dallo scorso senso degli affari, aveva portato a casa da Treviri un Kino-Apparat. Un vero e proprio proiettore cinematografico “che funzionava con strisce di pellicola professionale, come quelle del cinema vero, perforate su entrambi i lati”. Facile immaginare quanto si appassionasse il piccolo Edgar a quel profetico aggeggio ricevuto in dono.

Ma da lì ad arrivare al cinema vero, il percorso si sarebbe rivelato lungo e accidentato. C’era stata prima l’esperienza di spuren, fallimentare rivista letteraria dal titolo tutto minuscolo, che nel 1954 poteva andare incontro solo a un fragoroso naufragio. Poi il teatro, che aveva coinvolto tutti gli amici raccolti attorno alla Tana della Volpe. E anche se a guidarlo era sempre la convinzione che “l’arte è una formula magica”, Reitz non dimentica di essere arrivato alla regia attraverso una serie di esperienze filmiche realizzate per importanti realtà industriali come Siemens e Bayer. Ben sapendo che, fino ad allora, non aveva “mai visto da vicino una cinepresa professionale”, né tantomeno ne aveva presa una tra le mani.

Molti dei passaggi iniziatici per diventare regista, poi, li avrebbe imparati a stretto contatto con lo scorbutico Willy Zielke, famoso per un film realizzato nel 1934 per il centenario della ferrovia: La bestia di acciaio.

Anni importanti, in cui ha preso forma l’Edgar Reitz che avrebbe legato il suo nome non soltanto alla trilogia di Heimat, più l’appendice Cronaca di un sogno. Ma anche ad altri avveniristici progetti, come quello del plotone di sedici proiettori ideati per l’utopistica VistaVision. Oppure una serie di pellicole che hanno lasciato il segno sulla storia del cinema più innovativo: da Cardillac a Il viaggio a Vienna, da Ora zero a Il sarto di Ulm, alle storie della Bambina nel bidone.

Prima, però, il regista ha dato spazio a un’inestinguibile voglia di sperimentare, di costruire il racconto seguendo traiettorie inedite, firmando opere come Cotone, Yucatàn, Velocità, Susanne balla con la figlia maggiore al centro dello schermo. Sono stati, quelli, anni di apprendistato e di fulminanti ispirazioni autoriali. Scanditi dalla necessità di guadagnarsi da vivere, ma anche di non scendere mai a patti con un cinema dominato dall’ansia di fare grandi incassi al botteghino.

E se di storia del cinema vogliamo parlare, allora è impossibile non citare il Manifesto di Oberhausen del 26 febbraio 1962. Un vero e proprio momento di rottura che, con voce potente e limpida, aprì la strada non solo al film d’autore tedesco, ma anche alla sfida piena di insidie di cimentarsi con la forma lungometraggio. Riuniti al ristorante “Hong Kong” di Monaco di Baviera, un gruppo di giovani artisti diede un calcio in faccia al vecchio cinema delle Leni Riefenstahl colluse con il regime nazista, per rivendicare “libertà dai condizionamenti abituali dell’industria, dall’influenza dei partner commerciali, dalla tutela da parte dei gruppi di interesse”.

Reitz, rievocando quegli anni, non calca la mano sulla retorica. Non può evitare di chiedersi se il “noi” usato da tanti firmatari del Manifesto come Alexander Kluge, Haro Senft, Hans Rolf Strobel, corrispondesse davvero a una comunione d’intenti. Visto che ognuno, ben presto, cominciò a elaborare i propri progetti e ad affinare uno stile registico del tutto personale. Però, è indiscutibile che lo slogan “Il cinema di papà è morto!” ebbe un potente effetto denazistificante sui film made in Germany. E spedì dritto in soffitta il pregiudizio che il cinema fosse “un intrattenimento da luna park”.

Poi è arrivata l’idea di Heimat. Una folgorante resa dei conti con il passato, perché Reitz non ha mai rinnegato la sua decisione di “andarsene lontano” dalla terra della sua adolescenza: la campagna dello Hunsrück. Eppure, mentre metteva mano alla sceneggiatura, non poteva evitare di sentire “una grande familiarità con i volti delle persone, con la vegetazione, il sole e la luce”. Tanto da rimanere chiuso per quasi trent’anni nella ragnatela di quel progetto, che gli ha portato premi e fama mondiale.

Ancora oggi, definire Heimat (“Credo di aver trovato un pozzo di petrolio nel mio giardino”, ammette il regista) non è affatto facile. Lo si può fare, forse, per sottrazione, affermando che non è un documentario, non è un’autobiografia, non è una semplice autofiction per immagini. E nemmeno un sentimentale, filisteo tentativo di ridare dignità a una parola, Heimat appunto, troppo spesso compromessa con deliri nazionalistici e patriottardi.

Lo stesso Reitz non stenta a confessare: “Il protagonista, Herman, non ha neanche la mia stessa età. Io non sono Herman Simon! Quando scrissi la sceneggiatura, feci uso della mia vita senza alcun ritegno, prendendo in prestito situazioni, amori o paure di un ragazzo di campagna dalla mia memoria personale e trapiantandoli nella finzione del film, con il risultato che ora mi sento sulla difensiva quando scrivo la storia del mio film”.

D’altra parte, anche la sua stessa autobiografia letteraria, pubblicata con il supporto di una manciata di fotografie, è una finzione. Reitz lo sa bene: “La nostra memoria non è come un videoregistratore che trascrive cronologicamente la nostra vita. Quando ricordiamo, anche se cerchiamo di farlo con la dovuta onestà, ricomponiamo la nostra storia dalle macerie del passato. Quella che chiamiamo la nostra vita è anche invenzione”,

E poi, se tutto questo lo consideriamo da un punto d’osservazione strampalato e curiosissimo com’è il terzo millennio, che cosa succede? Che la prospettiva cambia un’altra volta. Perché scrive Reitz, che ha sempre lottato per “l’autonomia artistica degli autori” e si definisce un regista “non politicizzato”, a rappresentare il mondo con “gli esseri viventi, le cose naturali e tutte le cose prodotte da noi umani” non è più la realtà tridimensionale, ma la “narrazione” di quello che stiamo vivendo.

Allora, ammette Reitz, di fronte a questi nuovi scenari perfino il “principio del nonno” rischia di alzare bandiera bianca. Perché nel tempo presente, ogni racconto, ogni narrazione, non ha più come fine principale il contenuto e la forma. No, a dettare le regole sono le storie di successo: “Il message è diventato il vero valore e il film una semplice merce”.

Eppure, alla dittatura degli “idioti dello share”, Reitz oppone con convinzione l’atto creativo del ricordare. Perché attivare la memoria significa riassemblare i suoi innumerevoli frammenti “e creare così una seconda vita, la nostra biografia”. Soltanto noi umani, infatti, abbiamo la facoltà di vivere in due mondi: quello dei sensi vigili e del ritrovarsi nell’esistenza del tempo, e quello del creare un corridoio parallelo governato dalla nostra immaginazione.

Come dire che se rinunceremo a questo sdoppiamento dell’io, allora finiremo “per perdere le emozioni”. Parola di Edgar Reitz.