I colori di Goethe: un dizionario

ALFABETICO ORDINE – Affrontare la lettura della Teoria dei colori di Johann Wolfgang Goethe è insieme affascinante e irritante, come hanno rilevato più volte i suoi lettori più o meno famosi, artisti, pittori e scienziati. Su suggerimento di Marco Belpoliti provo a utilizzare l’ordine alfabetico degli argomenti come strumento per recensire la nuova edizione dell’opera.

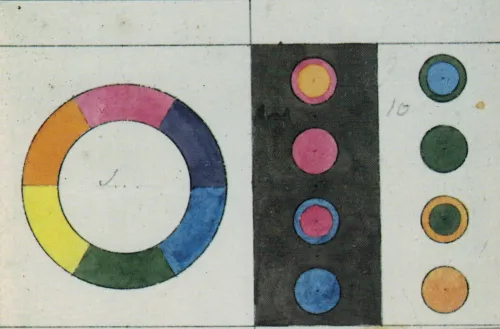

ARMONIA – L’elaborazione di una teoria del colore permette, secondo Goethe, di fissare i principi estetici dell’armonia cromatica che si ottiene avendo sempre in mente un «presentimento della totalità» (§ 884) utilizzando quindi il cerchio cromatico che mostra le opposizioni tra i colori che, agli estremi del diametro, si richiamano tra loro. Il vero effetto armonico si ottiene quando tutti i colori sono prodotti l’uno accanto all’altro in equilibrio, ma l’applicazione è rimandata al genio del pittore. Philipp Otto Runge e William Turner, i primi pittori che hanno letto con attenzione questo testo, hanno riflettuto sui colori primari e sulle polarità, ma non hanno condiviso tutte le opinioni del poeta.

AZZURRO/BLU – Renato Troncon traduce blau con ‘azzurro’, ma in questo contesto potremmo qualche volta renderlo con ‘blu’. L’azzurro/blu è dalla parte dello scuro, del negativo: azzurro è il cielo e lo sono i monti lontani. È freddo, non ci attrae ed è triste. Andando verso il rosso ci rende inquieti.

BIANCO – Goethe afferma che il bianco si presenta in modo originario, eppure esso occupa nel suo sistema una posizione incerta: nell’opposizione chiaro-scuro sta dalla parte del chiaro e il giallo viene fatto derivare dal bianco che si scurisce, ma nell’opposizione trasparente-torbido sta dal lato del torbido, della «vollendete reine Trübe» che Troncon rende con «totale completa torbidezza», ma forse rein allude al suo carattere di opposto rispetto al torbido. L’acqua diventa bianca nella neve, così anche le terre sono bianche come nel Perì chrōmátōn dello Pseudo Aristotele che Goethe apprezza e traduce nella parte storica dei suoi scritti sulla scienza della natura con l’aiuto del filologo August Wolf. Ne consegue l’ambigua definizione: «si potrebbe indicare con bianco lo stato casualmente non trasparente dell’elemento totalmente trasparente» (§ 495). Del resto il bianco come privazione del colore, scrive qualche pagina dopo, si adatta agli enti privi di vita, all’astrazione, alla generalità, alla trasfigurazione e, di nuovo, alla trasparenza (§ 586).

CERCHIO – La nascita dei colori richiede luce e oscurità, chiaro e scuro, luce e non-luce. L’argomentazione di Goethe procede nel modo seguente:

vicinissimo alla luce nasce un colore che chiamiamo giallo, vicinissimo all’oscurità sorge invece quanto designiamo con l’espressione azzurro. Questi due colori, mescolati allo stato più puro e in modo da mantenere pieno equilibrio, generano un terzo colore che chiamiamo verde. (p. 36)

Giallo e azzurro possono a loro volta scurirsi nel rosso e nel viola. Questi rapporti sono resi dall’immagine del cerchio costruito a partire dalla triade di giallo, azzurro/blu e rosso (che Goethe chiama porpora). I colori intermedi, che si formano per mescolanza, sono allora arancio, verde e viola che, collocati sulla circonferenza, richiamano i loro opposti: «così il giallo richiama il violetto, l’arancio l’azzurro e il porpora il verde e viceversa» (ib.).

Questo cerchio si basa sull’analisi dei colori fisiologici che, secondo l’autore, nell’occhio si richiamano reciprocamente, ma può essere esteso a tutti i tipi di colore diventando uno strumento essenziale per la conoscenza del mondo naturale, per la cultura e per l’estetica. Non si tratta qui di un approccio fenomenologico, ma della concezione romantica che cerca nella natura l’opposizione e la polarità che il cerchio sembra racchiudere presentando un percorso di nascita e intensificazione del colore dal giallo al rosso e un cammino di offuscamento verso l’azzurro/blu.

COLORE – «I colori sono azioni della luce, azioni e passioni» dichiara Goethe nella Prefazione (p. 25), ma la luce deve essere indagata in relazione al senso della vista sulla base dell’antica convinzione della parentela tra occhio e luce. La natura, indagata in relazione all’occhio, rivela allora il colore: «il colore è la natura conforme al senso dell’occhio» (p. 35). La nascita di un colore richiede per l’occhio luce e oscurità, chiaro e scuro, oppure, con un’altra formula più generale, luce e non‐luce (p. 36). L’autore si propone un’indagine che distingue tre tipologie di colori: quelli che si formano all’interno dell’occhio (fisiologici), quelli che possiamo osservare su mezzi o attraverso mezzi senza colore (fisici) e quelli che appartengono agli oggetti (chimici).

Nel capitolo finale su Azione sensibile e morale del colore il poeta ribadisce il legame tra occhio e natura e avverte che per comprendere in tutta la loro pienezza l’azione del colore sul nostro spirito è necessario essere circondati da un solo colore oppure guardare attraverso un vetro colorato: «in questo modo ci si identifica col colore che accorda con sé, all’unisono, occhio e spirito» (§ 763). Lo ripropone Walter Benjamin nel racconto Arcobaleno: nel sogno l’amica Margarethe vede solo colore, si riduce a puro sguardo che riesce a penetrare le cose divenendo ella stessa colore.

COLORI CHIMICI – I colori chimici sono proprietà determinante della cosa materiale, colori consolidati sulla cosa e lo sono in forza della composizione chimica di essa. La contrapposizione tra acidi e alcali corrisponde allora all’opposizione tra giallo e rosso-giallo, da un lato, e blu e rosso- blu, dall’altro. Un indicatore naturale sarebbe il fatto che il tornasole in soluzione acida dà un colore rosso alla soluzione, in soluzione basica un colore blu; un altro indicatore naturale è il succo della rapa rossa: rosso porpora in presenza di acido, blu-viola in ambiente basico. Giallo e blu diventano Più e Meno. Bianco e nero si collegano a questi due opposti: «possiamo dire che un bianco che si scurisce, che si intorbida, diviene giallo; il nero che si schiarisce diviene invece azzurro» (§ 502). Seguendo questo criterio Goethe esamina il mondo della natura passando dai minerali alle piante e agli animali. Il colore sembra inserirsi in questa supposta gerarchia degli esseri e in questo il poeta si rivela legato ai pregiudizi ottocenteschi che considerano l’uomo al vertice della gerarchia: cfr. pelle dell’uomo.

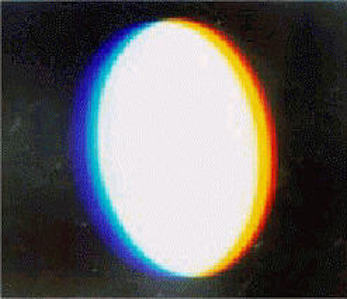

COLORI FISICI – I colori che Goethe definisce “fisici” non sono i colori delle cose, non appartengono alle cose come una loro stabile proprietà, nascono negli occhi, ma hanno bisogno delle cose per sussistere e quindi occupano una posizione intermedia tra i colori fisiologici e i colori chimici in quanto hanno un carattere sia soggettivo che oggettivo. Derivano dai fenomeni di riflessione della luce su superfici lucide oppure da processi di ossidazione o di arroventamento oppure ancora da particolari circostanze di illuminazione o da una particolare angolatura della visione. Goethe dedica un’attenzione approfondita ai “colori diottrici”, i colori che possiamo osservare, ad esempio, guardando attraverso prismi di vetro. In tutti questi casi il colore non c’è, come spiega Giovanni Piana, «ma comincia a esserci»: «vogliamo sorprendere il colore nell’istante della sua nascita». Così, Goethe prova a guardare un cerchio bianco su un fondo nero: sul lato destro, al confine con il nero dello sfondo, gli appare un orlo di colore arancione e più interna una linea gialla, sempre dentro il tondo; sul lato opposto gli appare una zona blu-viola che deborda dal tondo. Al procedimento di Newton che vuole scomporre la luce bianca mediante lo spettro, Goethe oppone la ricerca sull’origine del colore sul confine tra il bianco e il nero, dal quale scaturiscono i colori visti attraverso il prisma. Ecco il fenomeno originario che rivelerebbe il momento in cui nasce il colore dall’opposizione fondamentale di bianco e nero.

L'immagini è tratta dal sito di Giovanni Piana

COLORI FISIOLOGICI – L’aggettivo ‘fisiologico’, come spiegava anche Renato Troncon nell’Appendice pubblicata nell’edizione precedente e riprodotta in calce anche in questa nuova, non ha nulla a che vedere con la fisiologia (cfr. p. 247), anche se alcuni critici ne hanno rilevato l’importanza per la nascita dell’analisi fisiologica dell’occhio nella scienza romantica della natura. Goethe parla di colori fisiologici intendendo i colori che «appartengono all’occhio sano» (§ 3), solo all’occhio, e che si formano per l’accostamento di immagini colorate o per la persistenza di immagini dentro l’occhio. Si tratta di immagini soggettive nel senso che appartengono a colui che vede; esse derivano dal ritrarsi o dall’agire della retina, come appare evidente ad esempio quando passiamo rapidamente dalla luce del giorno a un luogo semibuio oppure quando esercitiamo una pressione delle dita sulle palpebre chiuse. Si tratta di fenomeni fugaci e transitori, ma che assumono una particolare importanza perché rivelano il manifestarsi della vitalità della retina che, per antitesi, produce nuovi colori secondo una legge che Goethe si propone di cogliere. L’osservazione più famosa è quella che Goethe effettua in un’osteria:

Dopo che, verso sera, fui entrato in un’osteria e un’avvenente fanciulla, dal volto bianchissimo, capelli neri e un corsetto rosso scarlatto entrò nella mia camera, la fissai mentre stava a una certa distanza da me, in una debole luce. Quando infine ella si mosse, sul fondo della parete bianca a me dirimpetto scorsi un volto nero circondato da un bagliore chiaro, e le vesti della nitida figura di un bel verde mare. (§ 52)

Per riflettere su questo fenomeno percettivo che noi chiamiamo immagine postuma, Goethe ci invita a utilizzare il suo cerchio dei colori. Eppure qualcosa non torna: il colore che compare come postumo non è il verde. Il poeta lo chiama “verde mare” accorgendosi che si tratta piuttosto di un colore vicino al turchese, come nota Riccardo Falcinelli nel saggio che apre il volume L’azzurro si addice alle ombre:

Goethe sa bene che il complementare del rosso è il turchese e infatti lo chiama “verde mare”, però poi quando disegna il suo cerchio cromatico dice che il complementare del rosso è il verde generico, aprendo la strada a una “falsa” contrapposizione destinata a un grandissimo successo. Tutte le ruote cromatiche dell’Ottocento contengono infatti il verde e non il turchese come opposto al rosso. L’antagonismo rosso-verde diventa così una di quelle nozioni di base insegnate nei corsi sul colore, pur essendo infondata. (p. 18)

Assomiglia quindi al turchese o, come scrive Andrea Frova, al ciano, cercando di correggere il cerchio di Goethe inserendovi i colori postumi della psicologia della percezione (Luce colore visione, Bur, Milano 2000, p. 155), mentre Falcinelli tenta, più pragmaticamente, di sottolinearne l’importanza nella ricezione nell’ambito dell’arte e della comunicazione visiva dei secoli successivi.

FENOMENO ORIGINARIO – Si tratta del fenomeno che si può cogliere nell’esperienza e che quindi non si colloca nell’ambito dell’astrazione; permette anzi, dopo essere saliti fino a un punto che non può essere oltrepassato, di scendere sino al caso più comune dell’empiria quotidiana.

Qui in luogo delle manifestazioni non vengono posti segni arbitrari, lettere e altre cose a piacimento. Qui non vengono offerti modi di dire che si possono ripetere cento volte senza veramente che si dia qualcosa da pensare a qualcuno. E invece questione di manifestazioni che si debbono avere presenti dinanzi agli occhi del corpo e dello spirito per poter mostrare con chiarezza la loro nascita e la loro derivazione dinanzi a sé e agli altri. (§ 242).

Ne sono esempi le osservazioni sui colori postumi e sui colori che si vedono attraverso i mezzi torbidi.

GIALLO – È il colore più vicino alla luce. Chiaro, sereno, gaio, nobile, caldo e intimo. Può però sporcarsi, diventare sgradevole invertendo i suoi valori e divenire il colore dell’infamia, della ripulsa e del disagio: possono aver avuto origine da questo i cappelli gialli dei bancarottieri, i cerchi gialli degli ebrei e, in tedesco, i colori dei cornuti.

IRONIA – Non è difficile cogliere l’ironia di Goethe nella costruzione dei suoi personaggi letterari, al massimo grado nella figura di Mefistofele, più strano ci sembra che l’ironia possa presentarsi qui, in un’opera che vuol essere interpretazione rigorosa della natura. Eppure ce lo assicura Goethe stesso quando scrive che è necessario procedere «con coscienza, autoconsapevolezza, libertà e, per servirsi di un’espressione ardita, con ironia» per far sì che questa analisi dell’esperienza risulti «vitale e utile» (p. 27). L’ironia dovrebbe neutralizzare la tendenza all’astrazione, alla generalizzazione, quella che aveva portato Newton alla matematizzazione del mondo dei colori. Siamo però sicuri che non sarebbe stata necessaria anche un po’ di autoironia?

LUCE – L’occhio è debitore della sua esistenza alla luce. Da organi animali indifferenti la luce si crea un organo che divenga il suo uguale e così l’occhio si forma alla luce per la luce, affinché la luce interna muova incontro a quella esterna. Ci torna qui alla mente l’antica scuola ionica che ripeteva che l’uguale viene colto soltanto dall’uguale (cfr. p. 34).

MEZZI TORBIDI – L’aggettivo “torbido” viene inteso in un’accezione del tutto corrente. Torbido si oppone a limpido, trasparente: l’acqua viene detta torbida quando non riusciamo a vederne il fondo; altri esempi sono la nebbia, il fumo, il vetro affumicato. La perfetta trasparenza rappresenta però solo un limite ideale, la pura immaterialità; saranno quindi sempre mezzi torbidi anche l’aria, l’acqua e il vetro. Oltre l’atmosfera vi è l’oscuro spazio infinito che però ci appare azzurro proprio perché tra il nostro occhio e quella oscurità vi è un mezzo torbido. Inversamente, una montagna bianca, coperta di neve, un iceberg, se visto di lontano e attraverso la nebbia, ci apparirà giallastro. Conclude Goethe:

da un lato vediamo la luce, il chiaro, dall’altro la tenebra, lo scuro; poniamo tra le due la torbidezza, e da questi opposti – con l’aiuto della mediazione di cui abbiamo detto e ancora in un’opposizione – si sviluppano i colori, i quali tuttavia mediante un nesso reciproco rinviano di nuovo all’indietro, a un elemento comune. (§ 175)

NERO – Il nero non si presenta in natura in modo originario come il bianco, ma lo possiamo incontrare nella combustione del legno, nell’ossidazione o acidificazione dei metalli e nell’inchiostro.

NEWTON – Pochi passi si riferiscono a Newton al quale è dedicato un intero volume degli scritti sulla natura. Goethe equipara la teoria di Newton a un’antica costruzione divenuta inabitabile e sorvegliata soltanto da alcuni invalidi che in tutta serietà si credono armati (cfr. p. 28). Poche pagine dopo paragona Newton a un astronomo che avesse collocato la luna al centro del sistema solare; egli sarebbe costretto a muovere attorno alla luna la terra, il sole e tutti i pianeti e a costruire calcoli surrettizi. Goethe non solo si oppone all’uso della matematica nell’analisi fisica, ma soprattutto non si rassegna alla necessità di considerare la luce, e dunque il bianco, come un risultato della fusione di una molteplicità di colori: «che tutti i colori mischiati producano il bianco è un’assurdità che, accanto ad altre assurdità, si è abituati a ripetere fiduciosi da un secolo, e in contrasto con la testimonianza degli occhi» (§ 558). La confusione tra i colori della luce e quello dei pigmenti è all’origine di questa critica fondata sul fatto che il cerchio dei colori ruotando produce un grigio e certo non un bianco. Un secondo problema sorge dal termine “bianco” che usiamo per la luce, appunto: bianca.

OMBRA – Troncon, forse con una certa enfasi, traduce «etwas Schattiges», con «valore d’ombra» (§ 69), ma è chiaro che Goethe assegna al colore il segno dell’ombra e ripete più volte nel corso del libro che il colore conserva il carattere di skierón, come risulta anche dalla mescolanza dei colori che produce il grigio, a metà tra bianco e nero.

È interessante su questo punto un’osservazione di Ludwig Wittgenstein il quale nota la diversità tra i colori in un quadro e quelli sulla tavolozza o comunque presi in astratto come colori puri: nel primo caso il bianco non è sempre il colore più chiaro, può essere più chiara una macchia gialla oppure addirittura il cielo azzurro, più chiaro di una carta bianca, mentre nel secondo caso il bianco è sempre il colore più chiaro. E conclude: «ecco perché per Goethe i colori erano ombre» (Osservazioni sui colori, trad. it di Mario Trinchero, Introduzione di Aldo Gargani, Einaudi, Torino 1981, p. 3, p. 57).

PELLE DELL’UOMO – La superficie della pelle umana è «liscia e pura» (§. 669), senza molti peli e criniere (a parte, dice, gli eroi lanuginosi dei poeti…). Tale purezza è ulteriormente confermata dalla bellezza della pelle dell’uomo bianco:

ci arrischiamo tuttavia ad affermare, in seguito a quanto finora esposto, che l’uomo bianco, ovvero quell’uomo la cui superficie passa dal bianco al giallino, al brunastro, al rossiccio, in breve la cui superficie appare come la più indifferente e che meno di tutte inclina a qualche determinazione particolare, è il più bello. (§ 672)

PERICOLO – Trattare dei colori ha in effetti da sempre qualcosa di pericoloso, tanto che uno dei nostri predecessori addirittura affermava: «si tenga dinanzi a un toro un panno rosso, ed esso s’infurierà, ma si parli dei colori, anche soltanto in generale, e il filosofo uscirà letteralmente di senno» (p. 35).

ROSSO – Il rosso, che chiama porpora per la sua importanza, anche se il porpora degli antichi tendeva all’azzurro (invero non lo sappiamo). Esso contiene in sé, in atto o in potenza, tutti gli altri colori. Rappresenta la dignità della vecchiaia e l’amabilità della giovinezza. Le sostanze del chèrmes e della cocciniglia con le quali tingiamo di rosso possono però essere trattate in modo da ottenere il cremisi che indica stoltezza e malvagità.

SIMBOLISMO – Il colore si presta, secondo Goethe, a scopi sensibili, morali ed estetici, come possiamo leggere a proposito dei singoli colori. Il porpora è quindi simbolo della maestà e il verde (in modo più convenzionale) è allegoria della speranza.

TAVOLE – Le tavole 16-19 sono di Goethe e sono da lui commentate, ma l’elaborazione delle altre tavole e delle figure inserite nella nuova edizione sono di Johannes Pawlik, un artista contemporaneo che spiega la teoria (Goethes Farbenlehre, DuMont Buchverlag, Köln 1974).

TOTALITÀ – Goethe è convinto di aver aperto il cammino verso «la formula che tutto comprende», verso «la vera soluzione dell’enigma» (§ 485), ma è consapevole che la ricerca sul colore non è conclusa e lo ribadisce con la citazione finale di Bacone: multi pertransibunt et augebitur scientia. Ma nel concetto di totalità che serra in sé il cerchio dei colori e ne mostra le opposizioni Goethe pensa di aver colto il segreto della vita che ovunque si manifesta come Più e Meno, agire e resistere, fare e patire, maschile e femminile, sistole e diastole, caldo e freddo, chiaro e scuro, luce e oscurità, giallo e azzurro/blu.

Goethe, Il cerchio dei colori.