Cosentino senza speranza

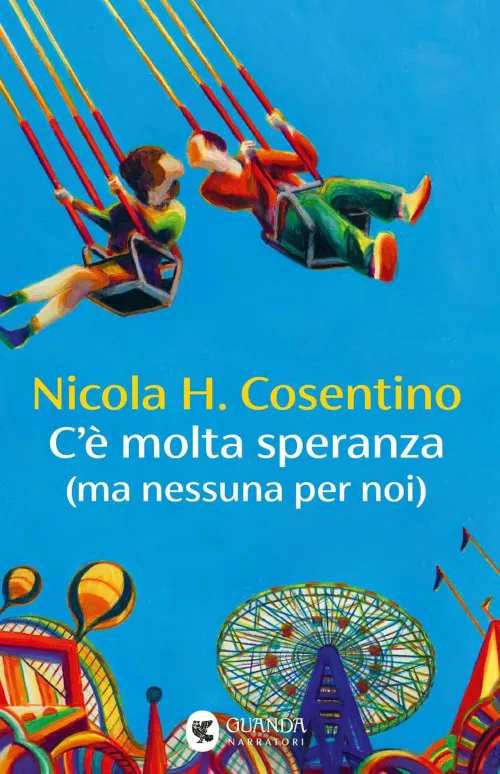

L’ultimo libro di Nicola H. Cosentino (C’è molta speranza, (ma nessuna per noi), Guanda, 2025), riprende nel titolo una massima attribuita a Kafka. Durante una conversazione con l’amico Max Brod, lo scrittore discuteva dell’Europa contemporanea e del declino dell'umanità, "siamo – diceva – pensieri nichilisti, pensieri suicidi che nascono nella mente di Dio" e il nostro mondo altro non è che “un capriccio di Dio, una brutta giornata”.

Quando Brod gli chiedeva, dunque, se al di fuori di questa visione sconfortante rimanesse ancora un barlume di speranza, con un sorriso Kafka rispondeva che di speranza ce n’era un’infinità, solo non per noi.

In quella virgola, e dietro quella congiunzione avversativa così disfattista, scrive Cosentino, “si cela il margine per continuare a volere. Più ci si sente esclusi dalla possibilità di ottenere qualcosa, infatti, più si ha da immaginare, da attendere, da costruire – cioè, se ne nutre il desiderio”.

E il desiderio è al centro del lavoro di Cosentino; il libro resoconta l’indagine intorno a un oggetto multiforme e instabile, il tentativo di trovarne l’elemento fondamentale inventariando la molteplicità con cui si dissemina nelle menti umane e, nel verso opposto, di capire se a partire dai desideri che produce, si possa dire qualcosa dell’umanità.

Ma non è sempre stato così, chi racconta confessa che originariamente il suo lavoro aveva come oggetto distopie, scenari apocalittici e la letteratura come dispositivo di allarme, avvertimento.

Aveva infatti analizzato un centinaio di romanzi, ne aveva indagato gli elementi distopici e orrorifici, aveva cercato risposte all’angoscia e alla paura interrogando le storie prodotte dagli uomini (“perché per me la finzione è l’anticamera trasparente di una stanza che sta per esplodere, e voglio dimostrarne, con fierezza, l’utilità”). Ne verrà fuori un saggio di 350 pagine dal titolo “Non dite che non vi avevo avvertito. Cosa ci dicono i romanzi delle nostre più grandi paure”, terminato agli albori della pandemia. Nel 2020, però, la realtà supera la finzione, la paura vince e i romanzi che provavano a metterci in guardia da una qualche forma di apocalisse appaiono improvvisamente meno utili e interessanti.

Così accade il rovesciamento, lo sguardo si sposta dalla paura alla speranza, materia curiosa e altrettanto vaga, che sopravvive e attecchisce anche nei luoghi meno ospitali, che si fa desiderio e motore della vita umana.

“Lavorare con l’immateriale, d’altronde, comporta il rischio di rimanere a mani vuote” e anziché cercare tra le pagine dei romanzi, chi racconta decide di avviare un’indagine empirica per circoscrivere ed esplorare una materia sfuggevole, imprecisa, mutevole, talora inaffidabile, come il desiderio.

Così, per un anno, il protagonista – raccontato da una voce narrante in prima persona singolare, quasi trasparente – domanda ad amici, parenti e sconosciuti cosa desidera più di tutto il loro cuore, con la speranza di conoscere qualcosa in più dell’umanità e forse di sé stesso: “lo chiedo perché io no. Cioè non lo so, cosa c’è davvero in cima, e sono curioso, perché mi pare che tutti stiamo male per i sogni che non abbiamo realizzato, ma anche per il numero di questi sogni; per l’indecisione, per l’imbarazzo della scelta. Vorrei capire se c’è un desiderio che vince sugli altri, e cosa dice di noi”.

Le risposte sono varie e non sempre facili o immediate, il desiderio dà forma alla vita, che lo si persegua o che lo si tradisca, ma il desiderare è un atto sovversivo, coraggioso, e se da giovani sembra più facile pronunciare i verbi volitivi con disinvoltura, anche con una certa spregiudicatezza, la vita condiziona sempre più il desiderio, lo inibisce, lo cambia, lo indirizza, e questo si sposta, si allontana, si confonde, mediato dal linguaggio, dalle relazioni e, come sosteneva René Girard, dal desiderio dell’altro.

“Se non sai cosa vuoi non sai chi sei” dice Rocco, il fratello del protagonista. Se non ci si guarda dentro, non si può conoscere ciò che si desidera, ma guardare il proprio desiderio è faticoso, alcuni desideri sono difficili da pronunciare, perché scoprono, scoperchiano, rivelano qualcosa di noi, dei nostri vuoti, delle nostre fragilità e delle nostre mancanze.

Con l’obiettivo di smascherare i sogni (“bisogna che il nascondere si veda” diceva Roland Barthes), chi racconta prova a circoscrivere una domanda troppo vasta e problematica, chiedendo cosa desiderano le persone “davvero” e “adesso”, scoprendo sin da subito che non sempre i desideri che esprimiamo sono quelli che ci abitano nel profondo e che il desiderio per sua natura si muove continuamente, è metonimia della mancanza, come sosteneva Lacan, e non resta mai uguale a sé stesso.

Il libro si articola in tre capitoli che intrecciano le risposte alla domanda fondamentale con la storia di chi la pone, con i suoi interrogativi e con il suo sentire, illuminando connessioni e risposte, e inventandole, quando serve al racconto, nel tentativo di dire qualcosa di sé, pur dietro il velo della finzione autobiografica, dell’immaginazione, della leggenda, del desiderio degli altri.

Per moltissimi degli intervistati raccolti nel libro, il desiderio passa dai corpi, spesso percepiti come sbagliati, difettosi, mancanti. Si desidera mutare corpo, dimensione, cambiare involucro per cambiare la propria vita, come in una metamorfosi.

Il desiderio si incastra nella carne, dentro a un mezzo, piuttosto che in un fine, “è il corpo il problema. Si mangia tutto…”. C’è chi vuole dimagrire, chi vuole ringiovanire, chi vorrebbe essere più prestante, attraente, dotato, “non si tratta solo di carnalità, però. Si tratta di corpi in generale, e di ciò che ai nostri corpi è inevitabilmente connesso: la vita, la memoria, l’esperienza dell’amore”, si anela una trasformazione che sia anche riparazione, come quella di Filèmone e Bauci eternizzati nella loro unione e trasformati in arbusti nelle Metamorfosi di Ovidio.

La voce narrante si spinge a ipotizzare, anche a partire dalla storia personale, che la letteratura, il cinema, l’arte e il pensiero siano sempre originati da questo desiderio di compensazione di carenze fisiche: “servono a emanciparsi dal corpo, funzionare, prosperare e sopravvivere oltre la prosperità e la sopravvivenza”.

In alcuni casi il desiderio si alimenta con quello dell’altro o lo assorbe, fino ad appropriarsene, in altri si incarna negli oggetti, (perché “trasformare i concetti in oggetti, il solo modo per non metterli in discussione”): un anello, spesso una casa, (“non si tratta di scegliere una casa ma un immaginario, una linea temporale di cui sentirsi padroni, una planimetria del proprio futuro”) o le caramelle alla liquirizia che un’anziana signora offre al protagonista abbattuto, seduto sul ciglio della strada in lacrime, e che vorrebbe poter distribuire senza fine, per tirare su il morale a una generazione triste e riparare i disastri di quella che l’ha preceduta.

Emerge, dalle conversazioni intorno al desiderio, che il tempo ne condizioni irrimediabilmente vigore e confini, inscrivendo i desiderata dentro un “ormai” che li relega in un passato inaccessibile o in un futuro mancato.

“C’è una certa monotona uniformità nei destini degli uomini. – scrive Natalia Ginzburg – Le nostre esistenze si svolgono secondo leggi antiche e immutabili, secondo una loro cadenza uniforme e antica. I sogni non si avverano mai e non appena li vediamo spezzati, comprendiamo a un tratto che le gioie maggiori della nostra vita sono fuori della realtà. Non appena li vediamo spezzati, ci struggiamo di nostalgia per il tempo che fervevano in noi. La nostra sorte trascorre in questa vicenda di speranze e nostalgie”

Eppure, i desideri di cui si rimanda senza fine l’attuazione conservano anche qualcosa di confortante, sono “le cose che sogniamo senza realizzarle, sempre le stesse, rassicuranti perché inesaudite”.

Spesso è addirittura preferibile che il desiderio rimanga l’ideale di qualcosa, che continui a vivere nell’intercapedine della distanza tra la fantasia e la realtà e non finisca per dissolversi nell’esperienza deludente e amara della sua realizzazione.

Ma non è sempre così, a volte è necessario prendere in mano il proprio desiderio, plasmarlo, agirlo, eseguirlo, “to perform a dream”, come dice Mahdi, il concierge del Riad che il protagonista incontra durante il suo viaggio in Marocco, “costruire il proprio miraggio”, come farà Issam, capace di scorgere in mezzo al deserto una possibilità che gli altri non riuscivano a vedere e di correre il rischio di realizzarla.

Le storie raccolte compongono un quadro articolato e cangiante, che dà conto della ricchezza di un tema inesauribile, ma rivela anche come i desideri, in fondo siano “una materia troppo instabile, troppo superficiale, troppo condizionata dalla volontà degli altri. Non vanno mai presi sul serio – come suggerisce al protagonista suo padre – cambia argomento”.

“Le storie degli altri sono solo degli altri”, non funzionano per sciogliere l’incertezza, il dubbio, il dolore di non sapere cosa si vuole (“come farò/se il mondo è così pieno di bellezza./A capire qual è quella che mi spetta,/a sapere cosa voglio davvero?”), non servono a diradare la paura di ritrovarsi a contemplare sulla tela del proprio desiderio un grumo astratto di colore, “un abbozzo informe, poche linee, qualche macchia”: bisogna provare a muoversi verso il desiderio, anche nel buio.

Senza buio intorno non si sogna, ci vuole la notte per vedere le stelle cadenti, lo diceva al protagonista la zia Paola e lo dice anche, in quella che è la versione più romantica e citata, l’etimologia della parola desiderio, con quel prefisso privativo che spegne le luci del firmamento.

La mancanza di stelle genera il desiderio di vederle, di diradare le nuvole per indagare nel cielo limpido la forma del proprio futuro. “Se dici desiderio dici che hai nostalgia delle stelle” e che desiderare resta l’azione fondamentale del nostro muoverci sotto il firmamento, spento o acceso, anche se i desideri sono spesso fragili, ingannevoli, banali, inutili, troppo scarsi o troppo lontani, perché “il ramo carico d’uva è ancora uno solo, ed è troppo in alto. Ma se smettiamo di provare a prenderlo, se rinunciamo a tutti i sogni che abbiamo ereditato, di quell’uva non resta niente. Nemmeno la lezione”.