Archeologia dell’archeologia

“Concedendo una sorta di fiducia inespressa e incondizionata agli storici ebrei”, i cristiani “hanno ridotto l’età del mondo a seimila anni, mentre, se bisogna credere alle altre cronologie, esso può avere, a mio avviso, più di seicentomila anni”. Un’affermazione a dir poco sensata ai nostri occhi, ma che non suonava affatto tale quando venne pubblicata, alla fine del Seicento. In quel momento, anzi, appariva totalmente eretica. Eppure il libro su cui si legge questa frase, L’Espion du Grand Seigneur, non parlava di religione, e neanche di storia antica. Nel 1684, uno stesso editore parigino lo aveva pubblicato col titolo L’esploratore turco e le di lui relazioni segrete alla Porta Ottomana.

È l’inizio di una storia editoriale complicatissima (comprese le varie traduzioni), ma non solo. L’autore era il genovese Giovanni Paolo Marana, storiografo engagé, cospiratore e attivista, esiliato politico. Egli sosteneva di aver scoperto in una casa parigina dei manoscritti arabi che ora offriva al lettore in traduzione: i manoscritti contenevano missive che una spia turca aveva inviato alla corte ottomana con ragguagli sulla situazione europea. Il successo di questo romanzo epistolare dalla sua uscita in poi derivava dal fatto che la cultura e la vita politica occidentale vi erano presentati da un punto di vista orientale: un’angolazione molto stimolante, per quanto fittizia. Grazie a questa intricata simulazione l’autore poteva chiamarsi fuori, e fare dichiarazioni altrimenti rischiose, proprio come quella da cui siamo partiti.

È una delle singolari vicende raccontate da Alain Schnapp in La conquista del passato. Alle origini dell’archeologia (Milano, Johan & Levi 2025). Lo studioso ci spiega perché la questione della cronologia del mondo era a dir poco spinosa nel Seicento, e come mai fosse consigliabile affidare alle parole di un’immaginaria spia turca la convinzione che Adamo non fosse affatto il primo uomo. C’era di mezzo la rivelazione della Bibbia. Del resto, ricorda Schnapp, nel 1656 era stato arrestato a Bruxelles Isaac La Peyrère, che aveva appena pubblicato un saggio sui Preadamiti, oggetto di scandalo tanto per i Protestanti, quanto per il mondo cattolico. In gioco non era tanto un problema di calcolo numerico o una questione di cronologie: quello che contava, come in tanti altri casi simili, erano le possibili ripercussioni che un’eterodossa interpretazione del passato faceva piombare sul presente.

Nel VI secolo a. C., il re di Babilonia Nabonedo aveva obiettivi del tutto diversi – consolidare la continuità dinastica – ma le indagini che fece compiere su luoghi, edifici e iscrizioni antiche avevano un medesimo fine: far sì che la memoria delle epoche precedenti agisse positivamente sull’attualità.

L'incidenza che il passato ha sul presente è caratterizzata da un profilo estremamente differenziato e irregolare. Infatti ciò che è stato ed è accaduto scompare inesorabilmente in quanto insieme di relazioni. Ciò che chiamiamo passato “non è ciò che fu”, come scriveva Paul Valéry. Ciò che è stato vivo non ha più alcuna esistenza. Restano minime tracce, e casuali. E in un certo senso è meglio così, sosteneva ancora Valéry, perché “se avessimo il tutto, non potremmo assolutamente farne nulla”.

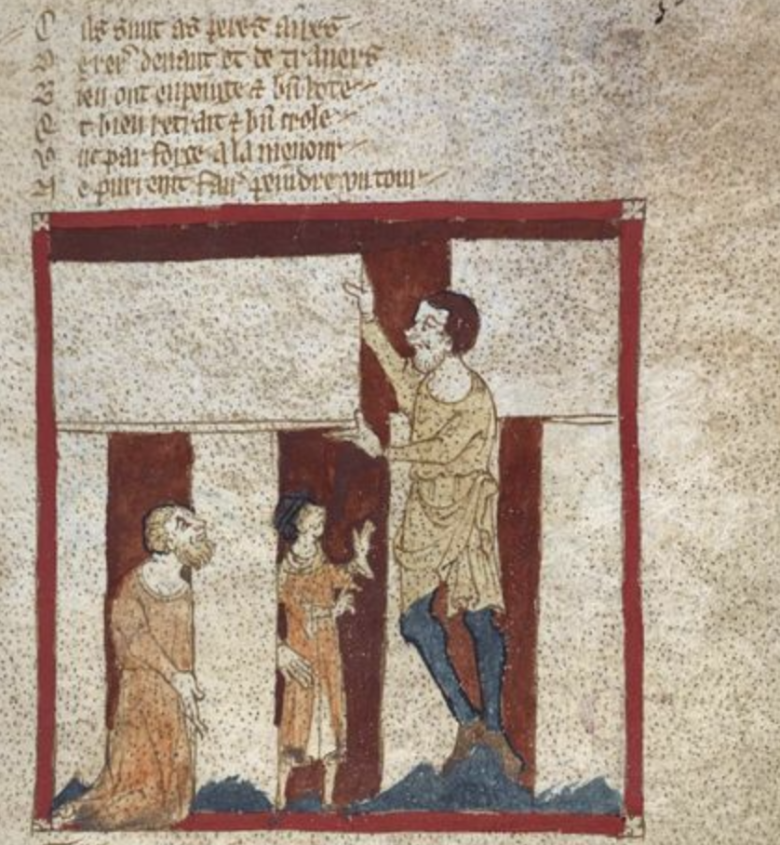

Inafferrabile e inaccessibile. Eppure il passato è tutt'altro che inconsistente. Come ha detto Edith Stein, “si para innanzi a noi sotto molteplici aspetti, ma esso è sempre connesso ad un corpo fisico: la parola scritta o stampata o incisa sulla pietra; pietra o metallo divenuti una configurazione spaziale”. E, si deve aggiungere, qualsiasi reperto consegnatoci dalla terra: sia un frammento in ceramica, siano gli enormi blocchi di pietra di Stonehenge, che nel medioevo si immaginavano collocati da giganti per ordine di Merlino, come vediamo in una miniatura del Trecento.

È proprio il ruolo primario degli oggetti che spinge Schnapp a prendere sul serio un'affermazione di Krzysztof Pomian: che l’archeologia vada pensata come una “branca pretenziosa del collezionismo”. Non sono proprio convinto, come Schnapp, che l’archeologia sia addirittura “una sorella minore bastarda del collezionismo”. C’è sempre stato chi ispezionava la terra, il suo passato e le sue tracce col solo intento di conoscerle. Agli inizi del Seicento, ad esempio, Robert Burton – l’autore dell’Anatomia della melanconia – si chiedeva che cosa ci fosse “di più dilettevole di perlustrare la campagna, comporre carte geografiche, schemi o modelli”.

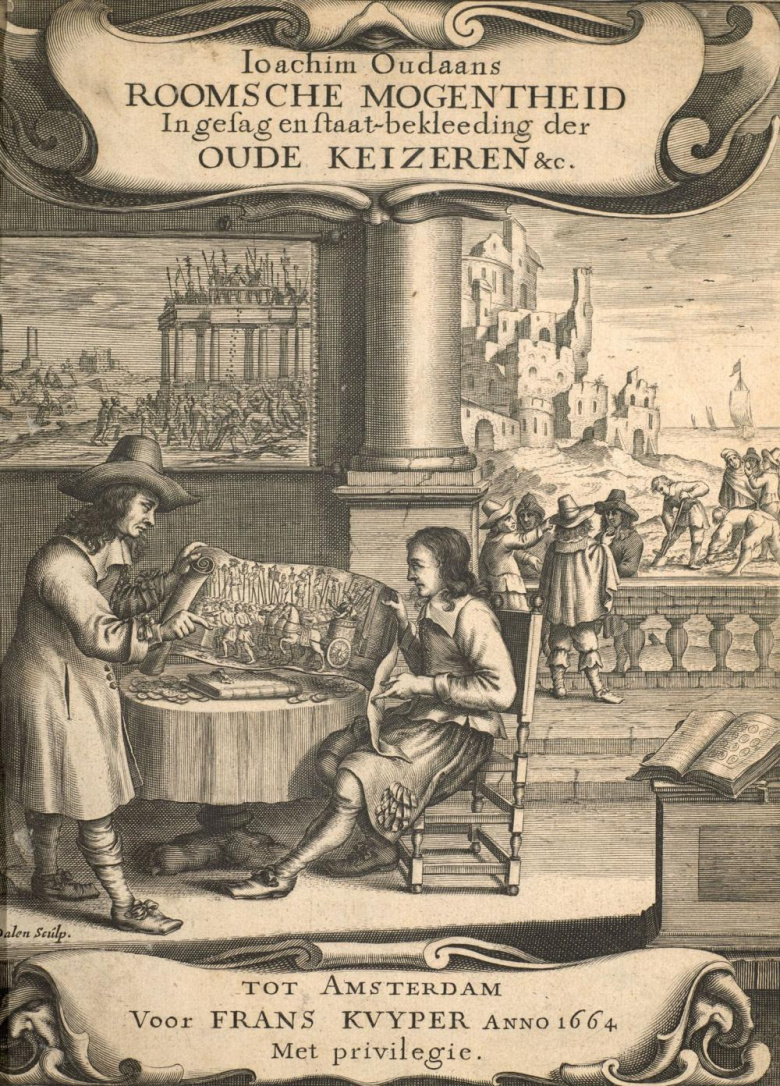

Finché però il rapporto col passato passò attraverso due soli canali – il reperto e la fonte testuale – l'oggetto conservò un ruolo speciale: sorgente possibile di informazioni, ma anche luogo in cui si incrociano riferimenti letterari, memoria storica, narrazioni fantastiche. Insomma qualcosa da studiare, ma anche da tenere tra le mani, ammirare e possedere.

Questo non è ancora il mondo dell'archeologia come lo intendiamo almeno dal secondo Ottocento in poi, ma quello del sapere antiquario. E non per nulla troviamo antiquari che hanno un loro museo, come il danese Ole Worm, la cui piccola, singolare raccolta è racchiusa nell'incisione che egli stesso pubblicò nel 1655. Da qui, ecco l’installazione-ricostruzione curata pochi anni fa da Rosomond Purcell nel Museo Geologico di Copenhagen.

Ole Worm è uno dei tanti protagonisti del saggio di Schnapp, che ha il merito di portare all'attenzione dei lettori figure note solo agli specialisti. Ad esempio il francese Nicolas-Claude Fabri de Peiresc: tra la fine del Cinquecento e i primi decenni del secolo seguente, egli fu al centro di una rete di studiosi che, dall’Italia all’Europa del Nord, condividevano informazioni e riflessioni su una miriade di oggetti e di argomenti: “una voracità intellettuale, scrive Schnapp, dietro a cui si distinguono una volontà ferrea e un incredibile talento organizzativo”. Ma Peiresc non pubblicò mai nulla. Il suo rimase “un palazzo immaginario di erudizione”.

Gli antiquari del Nord – inglesi, tedeschi e, soprattutto, danesi e svedesi – occupano uno spazio notevole all’interno di La conquista del passato: è a loro che si deve la lenta messa a punto di una metodologia che oltre agli oggetti scoperti prende in esame il paesaggio e, ancor di più, il terreno e le sue conformazioni. In particolare, “gli antiquari scandinavi hanno compreso (...) che l’indagine archeologica richiede ormai uno strumento di tipo nuovo, che non corrisponde al gabinetto di curiosità o al museo d’arte: è il museo di archeologia comparata”. Qui infatti si possono sistemare i manufatti antichi confrontando gli uni con gli altri e costruendo serie tipologiche che, a loro volta, possono stabilire delle sequenze cronologiche.

Insomma, gli antiquari stanno pian piano abbandonando l’idea di accumulare materiali secondo categorie, oltretutto, ereditate dall’erudizione degli antichi stessi, e cominciano a disegnare nuovi modelli di ricerca. Nella seconda metà del Settecento, il conte di Caylus (antiquario e collezionista) delinea una storia culturale fondata sullo sviluppo delle tecniche. In parallelo, Johann Joachim Winckelmann ritiene che l’evoluzione dello stile fosse invece il criterio da seguire.

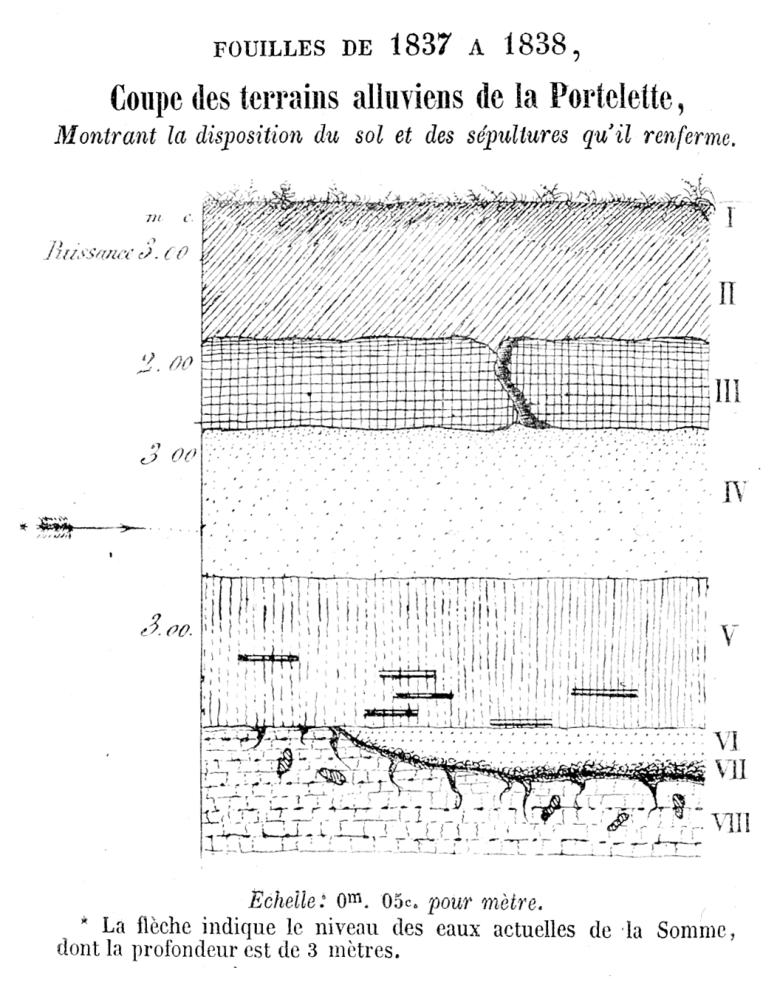

Questa, in cui antiquaria e storia dell’arte venivano a coincidere, fu la linea vincente. Ma solo in parte, perché nel frattempo erano al lavoro personaggi come Pierre Jean-Baptiste Legrand d'Aussy, "ultimo antiquario del XVIII” e “primo archeologo del XIX secolo”. Concepisce lo scavo in modo del tutto nuovo, ne organizza le procedure e ne documenta scientificamente i passaggi; è interessato ai reperti ma anche al territorio e al suolo; si preoccupa della tutela dei monumenti antichi e della loro divulgazione, convinto che si tratti di un dovere nazionale.

L'archeologia dell’Ottocento ormai è tutt'altra cosa rispetto all'antiquaria dei secoli precedenti: lo studio del passato ora può fondarsi su tre pilastri in rapporto reciproco tra loro: l'analisi tipologica dei materiali venuti alla luce, l'esame delle tecnologie e, come insegnava la geologia, l'indagine stratigrafica del terreno. Un approccio diversificato che seguiva un modello unitario e che permise lentamente agli studiosi di svincolarsi dalla dipendenza dai testi e di inserire il caso singolo in un quadro ben più ampio, la storia dell'uomo nella storia della Terra.

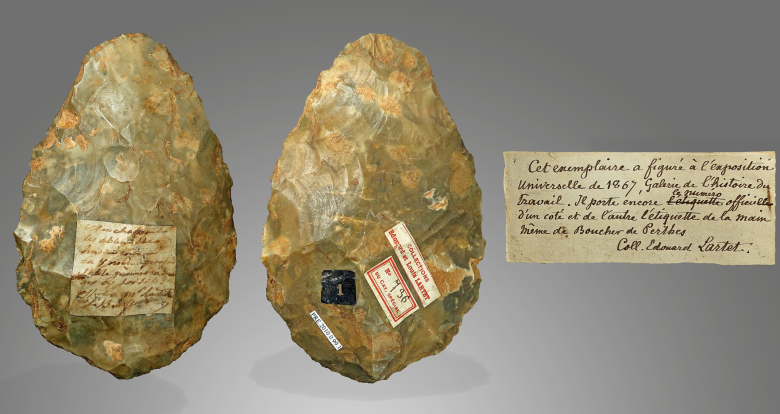

Ma nel libro di Schnapp, c’è di più: il tentativo di mettere a confronto sguardi sul passato geograficamente e culturalmente molto lontani, ad esempio quello greco-romano e quello cinese, per scoprire che la teoria delle tre età dell'uomo in Lucrezio non è così lontana da quella elaborata dal filosofo Feng Huzi. Oppure: quali furono le reazioni davanti a uno stesso tipo di materiali, ad esempio le cosiddette “pietre del fulmine” (in realtà utensili ottenuti lavorando la pietra)? Schnapp accosta l’interpretazione di Michele Mercati (nel secondo Cinquecento), le valutazioni dell’imperatore cinese Kangxi (agli inizi del Settecento) e, nello stesso periodo, le conclusioni dello storico giapponese Arai Hakuseki.

E ancora: come concepire l’orientamento del passato rispetto a noi? A quanto pare Sumeri e Assiro-Babilonesi lo pensavano come qualcosa che sta di fronte, mentre per indicare il futuro usavano una parola che significa “ciò che si trova dietro alle spalle”. Proprio come l’Angelus novus, l’angelo della storia di Walter Benjamin: egli fissa le rovine del tempo davanti a lui, mentre la tempesta del progresso lo spinge verso il futuro “a cui volge le spalle”.