Museo Civico Archeologico di Bologna / Ex Africa: l’arte dell’ineffabile

Non sono mai stato in Africa. Ho letto e visto molto: soprattutto le mostre curate dal grande studioso e collezionista Ezio Bassani (come La grande scultura dell’Africa Nera, al Forte Belvedere di Firenze, nel 1989, e la mostra Africa. Capolavori da un continente, nel 2003, alla Galleria d’Arte Moderna di Torino), deceduto, all’età di 94 anni, mentre stava preparando, assieme a Gigi Pezzoli, la mostra Ex Africa. Storie e identità di un’arte universale appena inaugurata a Bologna.

Difronte all’arte africana ho la strana sensazione di toccare un oggetto attraverso un guanto, avendo l’impressione che il tatto sia falsato da non esser mai stato in Africa e dalle mille incrostazioni equivoche che l’Occidente ha imposto a quel mondo.

Però, forse, questa mancanza di “conoscenza sul campo” mi aiuta a guardare e apprezzare l’arte africana con uno sguardo libero, come pura arte e non come documenti etnografici. Anche se si tratta di un’“arte tradizionale”, fatta di opere non create espressamente per il mercato, ma in risposta ai bisogni religiosi, rituali, politici ed estetici delle società africane del passato.

L’arte africana per esistere non ha infatti bisogno di categorie derivate da altri contesti, e neppure del riconoscimento della cultura occidentale. Come ha scritto William Fagg, uno dei più grandi africanisti del Novecento: “l’arte nella sua forma più pura riguarda la comunicazione dell’ineffabile, che è al di là delle parole”.

La bellissima mostra presentata al Museo Civico Archeologico di Bologna (dal 29 marzo all’8 settembre), curata da Bassani e Pezzoli (con la collaborazione di Anne Vandestraete, Elio Revera, Malcolm D. McLeod, François Neyt, Bernard de Gryunne, Micol Forti, Alessandra Brivio, Pierre Amrouche, Claudia Di Tosto), è la più ampia mostra d’arte africana mai realizzata in Italia e aiuta a considerarla finalmente come un’arte universale.

Fino al Novecento, ciò che ha impedito di apprezzare le espressioni della creatività africana come arte è stato la conseguenza di un lungo processo di incomprensione della diversità e di disprezzo, che ebbe il suo tragico culmine con la tratta degli schiavi tra il XVI e il XIX secolo. Come scrive Gigi Pezzoli nell’Introduzione al Catalogo della mostra (edito da SKIRA): “L’Occidente, per secoli, ha deliberatamente costruito un immaginario negativo sull’Africa e sugli Africani, un processo nel quale una rappresentazione falsificata ha creato il paradosso di una pseudo-conoscenza di verità nel momento stesso in cui produceva finzione. Quell’immaginario è giunto fino ai nostri giorni, ha impedito di riconoscere ed apprezzare la diversità e la creatività dell’Africa e quindi – in ultima analisi – di costruire quel dialogo di reciproco rispetto e di riconoscimento, quanto mai indispensabile nella realtà multiculturale e complessa del mondo contemporaneo. (…) Per dare supporto al commercio in grande scala di esseri umani, serviva una giustificazione per così dire ‘morale’, supportata da un potente immaginario. (…) Valentin Mudimbe l’ha sintetizzato efficacemente già nel titolo di una sua celebre opera: L’invenzione dell’Africa, cioè una rappresentazione distorta e stereotipata del Continente Nero e dei suoi abitanti.”

Con l’avvento del colonialismo e poi, soprattutto, dalla metà dell’Ottocento, moltissimi oggetti africani arrivarono in Europa: erano destinati alle Esposizioni e ai Musei Coloniali e ai nascenti Musei Etnografici. Manufatti di cultura materiale e opere d’arte giunsero senza attestati di nobiltà, nella massa indifferenziata di ciò che veniva considerato prevalentemente, se non unicamente, “documenti etnografici” di culture inferiori. Come tali, furono ammassati e anche esposti senza alcuna distinzione qualitativa.

Micol Forti, nel saggio XX secolo: l’Europa guarda l’Africa, racconta come il cambiamento di atteggiamento verso l’arte africana avvenne con le Avanguardie del primo Novecento (Espressionismo tedesco, Cubismo francese, Surrealismo e Metafisica): “La sperimentazione, indirizzata a travolgere i concetti di tradizione e di ‘classicità’, trovò nelle testimonianze delle culture primitive, ed in particolare nell’art nègre, stimoli e conferme per la definizione di nuovi canoni estetici. La straordinaria sintesi formale e le potenzialità espressive di materiali poveri espressi nelle opere provenienti dal continente africano, si intrecciavano con il fascino per la magia e l’occulto, per un senso originario della natura e della religione, per una rappresentazione assoluta del potere”.

Acquisito il riconoscimento del valore dell’arte dell’Africa, nel Novecento si è avviato il laborioso processo, tuttora in corso, per costruirne una vera e propria storia delle Arti del Continente Nero, dovendo combattere contro due pregiudizi difficili da superare:

1) che l’arte africana sia un’ARTE SENZA TEMPO (alle opere d’arte in legno, che sono la maggioranza dei manufatti, veniva fino a oggi attribuita una modesta anzianità adducendo come spiegazione la caducità del materiale in condizioni climatiche sfavorevoli e la sostituibilità delle opere nelle società d’origine);

2) che sia un’ARTE ANONIMA, frutto di un generico sapere collettivo (come scrive Pezzoli: negare l’individualità della creazione a favore di una paternità diffusa e impersonale, altro non era che l’eredità di una certa visione adatta all’immagine dell’Africa primitiva).

Visitando la mostra di Bologna (che comprende 270 pezzi provenienti da 50 prestatori), la prima cosa che si apprende è che quasi nessuna statua è fatta per stare appoggiata da qualche parte. Come sostenne, nel 1940, l’etnologa austriaca Etta Becker-Donner: “Nel mondo delle arti africane, pochissime statue sono opere d’arte pura, create appositamente per l’amore della creazione”. Abbiamo a che fare con una concezione dell’oggetto artistico assolutamente dinamica: quelle figure lignee sono compagne di danze rituali, strumenti di potere, idoli che vengono continuamente spostati, maschere, oggetti “vivi” che vengono vestiti, strofinati, puliti ecc. È un’idea d’arte che per secoli in Occidente si è persa e che soltanto nel Novecento va riscoprendosi con le performance e le istallazioni.

Traendo spunto dalle schede descrittive degli oggetti in mostra, che per la sezione arte “tout-court” sono state redatte da Elio Revera, alcune opere meritano di essere segnalate.

Il primo incontro che si fa è con una coppia di statue di donne dalle braccia smisuratamente lunghe, gambe corte e i seni accuminati: Figure femminili (XIX secolo) del popolo Bamana, etnia della savana del Mali. Queste statue esaltavano la bellezza muliebre alla quale aspiravano gli uomini. Esse servivano per celebrazioni iniziatiche (rito jo), che avvenivano ogni sette anni. I danzatori portavano in giro queste statue tra canti e movenze tradizionali.

Poco più in là, sempre nel grande salone iniziale, troneggiano due imponenti Figure pombilbélé, una maschile e una femminile, della Costa d’Avorio. Le braccia allungate e arcuate servivano per essere afferrate come “maniglie” durante le danze rituali che si concludevano con la distruzione di questi feticci. Il copricapo della figura maschile è piuttosto singolare: una figura geometrica iscritta in un quadrato irregolare a sua volta inserito in un grande cerchio ligneo.

Assai interessanti, oltre che dal punto di vista artistico, anche da quello storico-antropologico, sono le vetrine con i piccoli Pesi figurati per la polvere e le pepite d’oro, prodotti dai popoli Akan (Ghana e Costa d’Avorio), tra il XVI e il XIX secolo. La funzione di questi pesi, inizialmente di forme geometriche e poi con figure, non era limitata all’essere strumenti di misura, ma anche, in diversi casi, di trasmissione, in un linguaggio allusivo ma chiaro ai destinatari, di messaggi sotto forma di proverbi o di detti legati alla saggezza popolare oltre che al mito. Anche questi piccoli oggetti rivelano una connessione tra scultura e tradizione orale. È assai probabile, inoltre, che alcuni di questi pesi siano stati utilizzati anche come talismani a scopo terapeutico e apotropaico e che fossero essi stessi merce di scambio.

Sempre nel campo delle “micro opere”, più avanti si incontrano gli Amuleti Luba (Repubblica Democratica del Congo, fine XIX inizio XX secolo). Piccole sculture antropomorfe in avorio dal potere magico, destinate a proteggere chi le indossa: un busto con silhouette femminile sul quale si innesta il collo che sostiene una testa ovoidale. Gli occhi sono socchiusi, il naso è schiacciato, la bocca ovale è sporgente e l’acconciatura quadrilobata si ripiega sulla nuca. Il corpo liscio, spesso inclinato in avanti, in una postura di riflessione, è talvolta decorato con losanghe e, in qualche caso, presenta un’adiposità verso il basso ventre. Le braccia ad arco sono protese in avanti con le mani posate sui seni. Ancora oltre si possono ammirare le Figure in stile “Bibendum” del popolo Lega (Repubblica Democratica del Congo), sempre in avorio. La denominazione curiosa di questo stile è l’ulteriore dimostrazione del grande ruolo giocato dai collezionisti nella storia dell’arte africana: Bibendum infatti era il nome dell’omino Michelin (il simbolo della società francese di pneumatici fondata nel 1898). In origine questo nome è stato dato da André “Jo-Jo” Rasquin, che collezionava opere Lega ed è vissuto a Kindu negli anni sessanta, e da Jean-Pierre Lepage, un mercante di arte africana che aveva la sua attività a Parigi. Le figurine nello stile “Bibendum” hanno un corpo dalle linee arrotondate; una testa sferica e grosse membra rigonfie. Cerchi con puntini indicano gli occhi, il naso è piccolo e più o meno rettangolare, nella bocca sono delineati i denti, e anche seni e ombelico sporgente.

Uno dei capolavori della mostra, straordinario nella sua simbolica essenzialità e modernità, è la Maschera zoomorfa del popolo Gbaya (Repubblica Centrafricana), probabilmente posta sulla testa del danzatore: una testa animale con corna volte antinaturalisticamente in avanti. La testa di questa bestia sembra un aratro leggerissimo.

Di sicura attribuzione autoriale è la Figura femminile lü me (Costa d’Avorio: inizio XX secolo). Zlan, nato a Gangwebe (al confine tra la Costa d’Avorio e la Liberia), alla fine dell’Ottocento, era uno degli scultori più rinomati del popolo Dan. Di sé diceva: “Il mio nome significa Dio, e come Dio capace di dare vita alle cose belle con le mani”.

Simbolo della dignità femminile, e denominato wunkirle (“la moglie più ospitale del villaggio”, è il Cucchiaio antropomorfo cerimoniale wakemia (“il cucchiaio che agisce”) del popolo Dan (Costa d’Avorio: prima metà del XX secolo). Esso simboleggiava la generosità e il talento: era il collegamento tra la donna che lo deteneva e l’aldilà. Il cucchiaio rappresentava l’equivalente della maschera per gli uomini. L’equilibrio delle gambe semiflesse si coniuga con le masse muscolari delineate. Più avanti si incontra un altro, quasi fiabesco, Cucciaio rituale kulukili del popolo Boa (Congo), in avorio e fili di ottone, anche questo creato con finalità rituali.

Proseguendo nella visita, ci si imbatte in due Figure magico-religiose nkisi n’kondi (fatte di legno, specchi, conchiglie, tessuto, rame e piene di chiodi), e una specie di grande porcospino, Figura zoomorfa nkisi n’kondi: create nel XIX secolo e provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo. Queste opere, come le si osservano oggi, sono il risultato di almeno tre interventi successivi.

La scultura infatti diventava uno nkisi n’kondi soltanto quando conteneva specifiche sostanze medicali e lo spirito di antenati. Lo scultore realizzava la statua, poi interveniva l’uomo di magia che poneva la sostanza magica nella barba e nel contenitore posto sull’addome e protetto da uno specchio (bilongo), infine agiva il divinatore (nganga). Toccava a quest’ultimo invocare e provocare lo spirito dello n’kondi che era nella scultura. Per infastidirlo e suscitarne la reazione, gli veniva esplosa addosso della polvere da sparo. Poi, nel corso della consultazione, lo nganga piantava chiodi, viti, lame e altri oggetti in ferro nel corpo stesso della statua per rendere lo spirito arrabbiato nei confronti dei nemici che si intendeva colpire. Ogni ferro inserito era l’esito di una richiesta, un accordo, la sottoscrizione di particolari voti o il suggello di alleanze. Nel momento in cui il divinatore enunciava l’esito della consultazione, il rito implicava di norma il sacrificio di un animale. Lo n’kondi fungeva altresì da deterrente contro eventuali atti antisociali, assumendo pertanto anche la funzione di controllo del benessere della comunità.

Colpisce per la perfezione delle forme e la grande tecnica dell’artista la Maschera soko mutu,

Hemba (Repubblica Democratica del Congo). Era presumibilmente utilizzata dalle società segrete bugado e bambudye durante le cerimonie funebri. Testimoniava il caos delle temute forze dell’invisibile, contrapposto al mondo ordinato dei viventi. Per metà umana e per metà scimmiesca, l’enorme bocca dal labbro superiore piatto, atteggiata a una sorta di grottesco sorriso, esprime le caratteristiche zoomorfe dello scimpanzé, considerato dagli Hemba un animale infido e feroce,

a volte predatore anche di uomini.

Le maschere soko mutu erano di due dimensioni: quelle più grandi venivano usate per le danze rituali, mentre quelle piccole, come questa, erano conservate nelle abitazioni, fatte oggetto di riti e cerimonie per onorare la memoria degli antenati e invocare la loro protezione.

Nella sala successiva c’è una delle sezioni più interessanti della mostra perché il curatore, Bernard de Grunne, ha cercato di raggruppare le opere secondo uno stile simile e ipotizzare la mano di uno stesso artista. Ad esempio, le sorprendenti Figure Mumuye (Nigeria) sono create da un grande maestro (detto il “Maestro di Tara”, dal nome della prima collezione alla quale una di queste statuette appartenne): uno scultore di evidente talento che riuscì a reinventare il volto umano secondo un peculiare approccio analitico-cubista. La caratteristica formale più specifica di questo stile è la straordinaria soluzione della testa plasticamente composta come una bandiera del Regno Unito. La dorsale del naso e l’acconciatura a cresta definiscono il piano verticale, gli occhi quello orizzontale, mentre le orecchie si proiettano a croce con un’angolazione di quarantacinque gradi sotto gli occhi. Un altro specifico elemento stilistico è la presenza di segni di scarificazione costituiti da linee parallele con un motivo frastagliato sulla parte superiore del petto.

Sempre de Grunne ha curato la sala successiva dove si dimostra l’“antichità” dell’arte africana. Le sculture prodotte da artisti del popolo Mande, il cui baricentro può essere collocato nel santuario di Kangaba, nel Mali meridionale, fanno infatti parte di una tradizione scultorea estremamente antica e sofisticata, detta Soninke, che si è espressa in opere di terracotta e legno in un periodo compreso tra il 1000 e il 1750. Tra le vette della creazione artistica fiorita nell’antico mondo dei Mande, si annoverano: lo stile architettonico “sudanese” (fusione dell’architettura islamica con l’iconografia di antichi altari e santuari subsahariani); l’apprezzato corpus di letteratura orale, tramandato da poeti e bardi di professione; i centri tecnologici e artistici di lavorazione del ferro; le ricche tradizioni scultoree delle società di iniziazione Bamana.

Le opere Soninke sono scolpite in modo assai più naturalistico rispetto allo stile dei Dogon (la cui presenza nella regione risale al XIV secolo) e mostrano una grande ricchezza di dettagli iconografici: tuniche, calzoni, copricapi, armi e stivali di pelle. Un’altra caratteristica di questo stile è la presenza sulle tempie delle figure di un motivo peculiare di scarificazione consistente in tre linee lievemente sporgenti. Questo motivo si collega ai nobili Soninke del clan Kagoro, che fuggirono dal regno del Mali meridionale in seguito a complesse contese dinastiche e alla crescente influenza dell’islam presso la corte dell’imperatore del Mali.

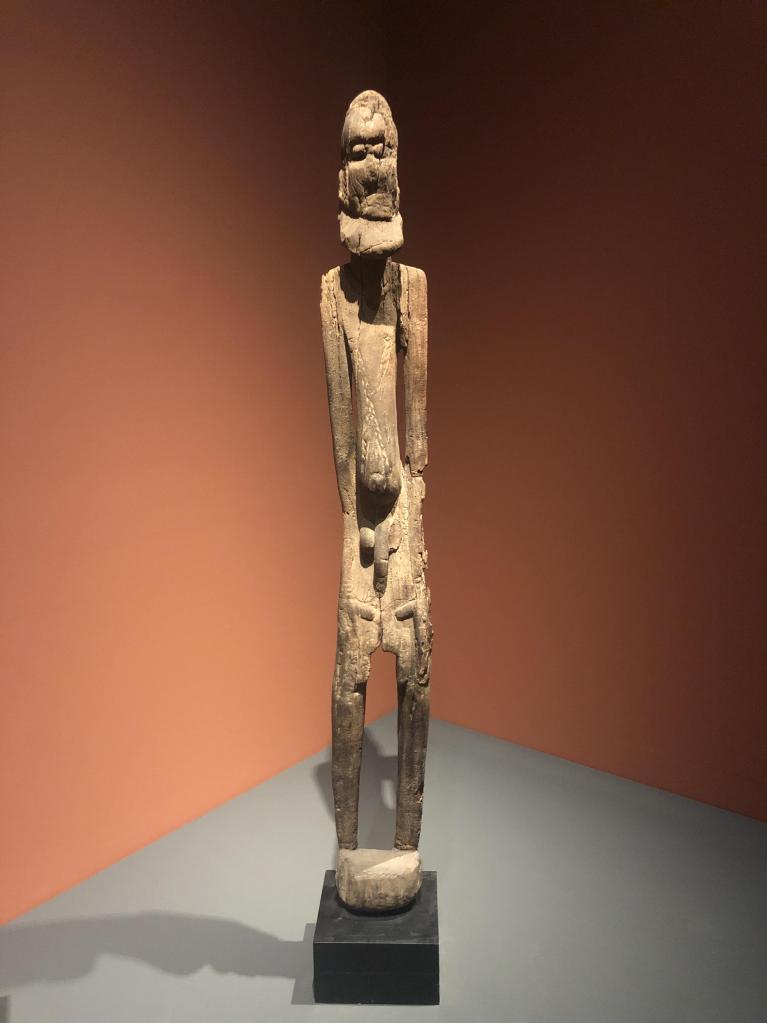

Alcune delle opere in mostra in questa sala, attribuite al cosiddetto “Maestro Soninke della maternità rosa”, sono di una bellezza assoluta e dimostano l’antica grandezza dell’arte africana. La statua lignea più antica, Figura ancestrale (datata 1040) è anche una delle più antiche sculture lignee dell’Africa occidentale: un uomo magro e lungo che è quasi un “ombra della sera” o una statua di Giacometti. Grande importanza hanno il mento e il ventre. Colpiscono le grandi mani attaccate ai fianchi quasi a tenere assieme tutto il corpo.

In queste figure ancestrali si notano anche una grande varietà dei gesti, posture dei corpi e dettagli iconografici. Ho particolarmente apprezzato quelle, già appartenenti alla cultura degli invasori Dogon, che tengono le braccia alzate verso il cielo, obbligando il corpo a inarcarsi leggermente, piegando appena le ginocchia.

Ci sono poi le pregevoli statue in terracotta della cultura di Djenne, del delta interno del Niger. Perfetta è la Figura femminile gravida e inginocchiata (Mali, 950-1250), ma davvero ammirevoli per la perfezione tecnica e l’originalità della raffigurazione sono la Figura inginocchiata con pustole (Mali, 1330-1490) e l’altra Figura inginocchiata con pustole (Mali, 1030-1270): le pustole che coprono tutto il corpo, come delle borchie di una corazza, producono un singolare gioco di ombre e rilievi.

Ciò che accomuna queste fragili, ma molto ben conservate, statue di terracotta è descritto bene da de Grunne, nel suo secondo saggio compreso nel Catalogo della mostra: “La maggior parte delle sculture esibisce un cranio cilindrico stretto e allungato, con la parte inferiore del volto appiattita lungo l’asse del mento. Gli occhi sporgono dal piano del viso, di solito su una dorsale mediana orizzontale. Il naso triangolare è arrotondato all’estremità, mentre una serie di linee parallele, incise in un quarto di cerchio, rappresenta le narici. La bocca, composta di una doppia sporgenza arrotondata o vagamente triangolare perpendicolare al volto, è di solito socchiusa. Le spalle tendono a essere dritte e le membra ben definite”.

La stanza successiva, intitolata Un’arte di corte, dedicata all’arte del Benin contiene gli oggetti sicuramente più conosciuti e apprezzati dal pubblico non di specialisti, come le terrecotte e i bronzi di Nok, Igbo-Ukwu, Ife e Owo, che hanno riscosso grande ammirazione alla mostra dei Tesori dell’Antica Nigeria presentata nelle più prestigiose sedi espositive del mondo (tra cui Palazzo Strozzi a Firenze nel 1984). Bronzi come la Testa di Oni Ife, quartiere di Wunmonije, (Nigeria, XII-XV secolo), la Testa di Oni con corona Ife, quartiere di Wunmonije (Nigeria, XII-XV secolo), il Busto di Oni Ife, quartiere di Wunmonije (Nigeria, XV-XVI secolo), la Testa commemorativa di Oba Edo (Nigeria, XVI secolo) o la suggestiva Testa di leopardo Edo, regno del Benin (Nigeria, XVII-XVIII secolo).

Non hanno davvero niente da invidiare alla grande arte occidentale dello stesso periodo. Questi volti in ottone, percorsi da striature regolari che sottolineano delicatamente le varie parti della testa, appaiono come il risultato della cultura e della sensibilità di una grande civiltà che ha saputo rappresentare nei volti le varie pieghe dell’anima.

Agli inizi del Cinquecento lo studioso portoghese di origine morava Valentim Fernandes scriveva che “in Sierra Leone ci sono uomini molto raffinati e ingegnosi [che] fanno opere di avorio molto meravigliose da vedere di tutte le cose che si comanda loro di fare, ossia alcuni fanno cucchiai, altri saliere, altri impugnature per daga” La sala dedicata agli oggetti in avorio però mi ha lasciato piuttosto freddo. Delle arzigogolate saliere e dei delicati olifanti si ammira la grandissima tecnica artigianale, la precisone minuziosa degli intarsi, ma non si riesce a liberarsi da un senso di inutile spreco di lavoro e materiale fine a se stesso: roba da Wuderkammer.

Dopo tutto questo biancore eburneo, si entra in una piccola stanza semibuia dove è proibito, per rispetto, fare fotografie. Si tratta infatti della sezione dedicata all’arte del vodu: una delle poche tradizioni culturali africane che adattandosi, modificandosi e modernizzandosi, ma mantenendo una relazione profonda con le problematiche e le paure dell’uomo contemporaneo, è sopravvissuta all’impatto con la cultura occidentale con la quale piuttosto cerca di dialogare. Gigi Pezzoli, che dell’arte del vodu africano è uno dei massimi esperti e collezionisti, ha montato tre “isole” ricche di figure e oggetti che presentano un’estetica “diversa”, apparentemente disordinata, materica, accumulativa, impregnata di sacralità e in persistente divenire (nel Catalogo, l’articolo di riferimento di Pierre Amrouche è intitolato Scultura Fon-vodu del paese di origine. Un’arte profondamente apotropaica).

Nella sezione “L’arte negra”, sempre Gigi Pezzoli, racconta (come già aveva fatto in una sezione della mostra Il cacciatore bianco, a cura di Marco Scotini, ai Frigoriferi Milanesi nel 2017) di come l’Italia, ultimo tra i paesi coloniali, si sia avvicinata all’arte Africana, ricostruendo, con l’esposizione degli oggetti allora esposti, un isolato episodio alla XIII Esposizione Internazionale d’Arte Venezia (1922), quando, alla vigilia dell’avvento del Fascismo, accanto a una mostra di Modigliani e una di Canova, furono mostrate maschere e statue assai significative, accompagnate da didascalie ridicolmente razziste. Poi, per quasi quaranta anni, in Italia non si parlerà più di arte africana. Per rivederla bisognerà attendere il 1959, con l’esposizione Arte del Congo allestita a Roma.

Con questo problematico “ponte” tra l’antico e il contemporaneo si entra nelle due ultime sale. Forse le più “deboli” della mostra. Un po’ perché, dopo aver visto opere bellissime, anche un arazzo come quello di un grande artista ghanese come El Anatsui (1944), intitolato Then, the Flashes of Spirit (2011) e fatto di lluminio, tappi di bottiglia e filo di rame, un po’ sfigura. Ma, soprattutto perché, anche dai pochi pezzi esposti, si comprende come, ormai, il mondo tradizionale dell’Africa Nera non esista più, definitivamente mutato nell’impatto con la modernità e con il modello culturale e consumistico dell’Occidente.

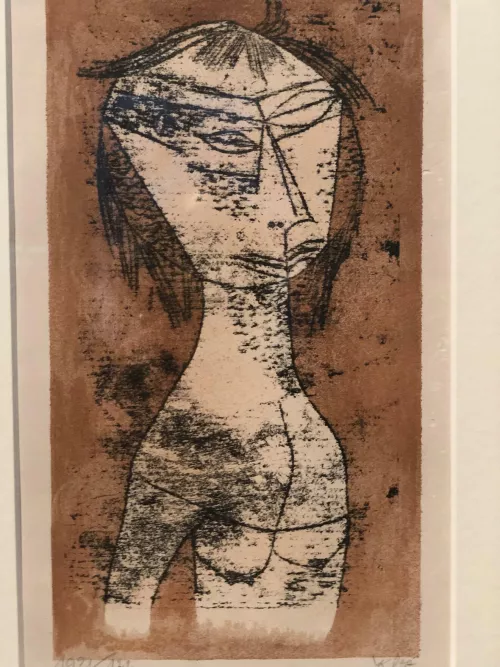

A conclusione, nella rassegna delle influenze dell’arte africana sull’arte occidentale, vogliosa di trovare una nuova strada per rompere con il canone classico, spicca la bellissima e inquietante litografia di Paul Klee, Die Heilige vom inneren Licht (La Santa dalla luce interiore, 1921) che interpreta bene questo possibile dialogo-viaggio alla ricerca del senso dell’ineffabile.