Verso un'estetica diffusa

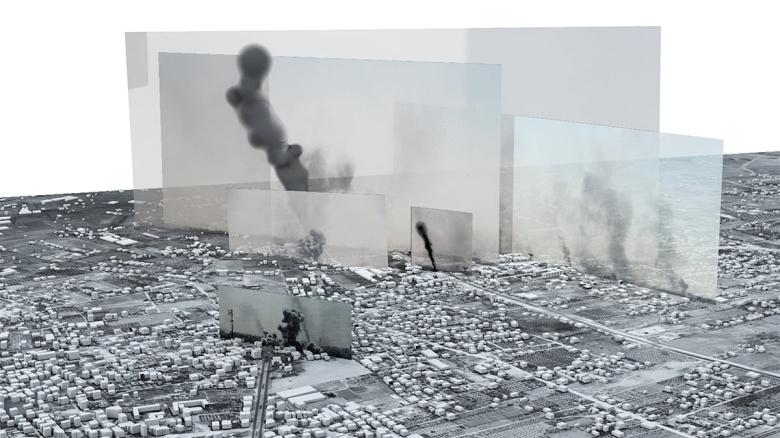

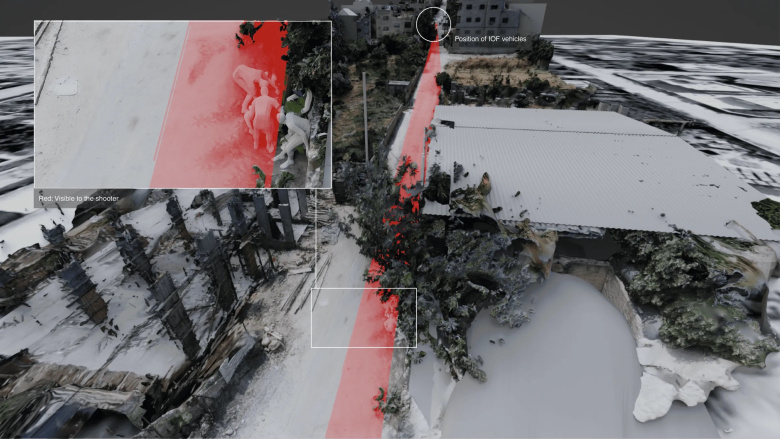

Oggi la realtà non è un fondo stabile: è un organismo che ascolta, scricchiola, registra e risponde. Droni che sorvolano città ferite, sensori che avvertono vibrazioni, foglie che trattengono residui tossici, pixel che collassano in correzioni algoritmiche. In luoghi come Gaza, la realtà è diventata interlocutrice: civili e apparati militari immettono nella rete visiva due sguardi antagonisti, ma entrambi parte di un’unica infrastruttura planetaria.

Eppure, si chiedono Matthew Fuller ed Eyal Weizman, autori di Estetiche investigative (libro recentemente pubblicato da Krisis Pubklishing, a cura di Christian Vittorio Maria Garavello), quella massa di immagini, tracce e segnali non hanno generato una presa di posizione politica degna di questo nome. Perché? Forse perché la realtà che registra non viene ascoltata. Si limita a “mostrare”: mostra ciò che ci paralizza con terrore, ma senza generare una comunità di sguardo, senza restituire l’urgenza dell’azione. È questo cortocircuito tra visibilità estrema e anestesia politica a giustificare l’urgenza di un’estetica investigativa.

Il volume di Forensic Architecture, attraverso il lavoro di Fuller e Weizman, propone di ridefinire la relazione tra sensibilità, verità e politica. Ogni conflitto lascia dietro di sé una costellazione di tracce materiali e immateriali: “in questo incidente ogni persona, sostanza, pianta, struttura, tecnologia e codice registra, a modo suo”.

Così quella che chiamiamo “realtà” smette di essere un contenitore neutro e diventa un campo di forze sensibili. Ogni cosa — un frammento di muro, una folta vegetazione, un suolo sabbioso, uno spezzone video — può essere interlocutrice. E restituire la sua voce significa riscrivere la verità come montaggio collettivo, come campo di causalità composto da materiali eterogenei, prove, residui, testimonianze.

Nella prima parte del libro, Fuller e Weizman spiegano che l’estetica non è più un privilegio umano: è distribuita tra organismi, materiali, dispositivi. L’“iper-estetica” è lo stato in cui ogni elemento diventa potenziale sensore. Le foglie, la polvere, il suolo, le macerie, i metalli: tutti “ascoltano” e “registrano” la violenza come materia, superficie sensibile.

Le immagini emergenti in questo regime sono tracce. Registrano relazioni, tra presenza e assenza, segnale e rumore. Il mondo solleva un sussurro. E tocca a noi imparare a leggerlo.

Ma quando la densità del segnale supera la capacità di ascolto, subentra l’“iperestesia”: il sovraccarico sensibile che implode in rumore. In questo rumore, la verità si disperde. È l’arma, inconsapevole o deliberata, del potere: saturare la visibilità per impedire la costruzione di senso. In questi termini, la sovrapproduzione di immagini, dati, video non attesta verità: la seppellisce.

Ecco perché non basta “vedere”. Serve ascoltare. Che significa produrre immagini, montarle, confrontarle, intrecciarle, restituirle a una comunità di sguardo.

Nel cuore del libro, l’investigazione di Forensic Architecture è ricostruzione di genesi.

Quando un edificio crolla, quando la comunicazione viene interrotta, quando i corpi scompaiono, la città continua a risuonare: suoli, macerie, suoni, vibrazioni, fibre, tracce. L’investigazione raccoglie frammenti: pixel, suolo, vibrazioni, metalli, archivi. E li monta come un film o come una partitura, restituendo un racconto coerente di ciò che è accaduto.

Non c’è un centro, non c’è un soggetto che testimonia: c’è un campo di causalità che emerge dall’intreccio di forze e materiali. In questo senso, la verità è un montaggio — magari fragile, provvisorio, contestabile — ma condiviso, collettivo.

Le prove non sono soltanto quelle che mostrano, ma anche quelle che mostrano che manca qualcosa: omissioni, vuoti, silenzi, tracce negative. E sono proprio queste che spesso contano di più.

Come ha mostrato Ariella Aïsha Azoulay, ogni immagine prodotta in condizioni di violenza genera una “condizione civile” potenziale: un campo in cui chi guarda, chi è guardato e chi registra sono legati da un patto che può essere spezzato, tradito, oppure ricostituito al di fuori delle forme statali del potere. Le fotografie di guerra, scrive Azoulay, non sono documenti, ma partecipazioni forzate a un evento che continua nel tempo.

In questo senso, l’estetica investigativa proposta da Fuller e Weizman si avvicina alla non-governed photography di Azoulay: entrambe restituiscono alle immagini il potere di formare comunità non riconosciute, di aprire spazi di responsabilità condivisa, di sottrarre la visione al monopolio dei governi e dei media che amministrano il dolore.

Là dove Azoulay chiede di “guardare al di là del frame”, Fuller e Weizman chiedono di ascoltare ciò che del frame manca: la polvere, il suolo, la vibrazione, il silenzio. Entrambi mostrano che la giustizia non risiede nell’evidenza, ma nel modo in cui quella evidenza viene riattivata, contestata, montata in una comunità di sguardo.

E forse è proprio in questi resti difficili da nominare — ciò che non diventa subito prova, ciò che ostinatamente permane — che si gioca una parte della nostra responsabilità. Non basta vedere: bisogna restare accanto a ciò che insiste, a ciò che non si lascia archiviare.

Alla fine del percorso, ciò che emerge è un concetto radicale: la verità è un commons. Un campo comune di percezione, memoria, racconto.

Se la realtà è interlocutrice, allora né gli Stati né le piattaforme digitali possono avere il monopolio di chi ascolta, di chi interpreta, di chi decide cosa è vero. La verità torna a essere costruzione collettiva, processo di cura di un ecosistema sensibile, atto di giustizia.

In questo gioco, l’estetica investigativa non è un lusso. È un gesto politico.

La realtà percepita è un dato, un soggetto silenzioso che chiede di essere ascoltato. E quando la ascoltiamo la verità non emerge come epifania, ma come tessitura di tracce, materiale fissato nella rete di cose e corpi.

Estetiche investigative non è un semplice manuale per vedere meglio. È un invito urgente a fare del mondo un interlocutore. A trattarlo come materia viva, sensibile, fragile. A restituirgli l’ascolto che merita.

Perché se la realtà è interlocutrice, la verità è una comunità. E ogni comunità dipende dalla nostra capacità di ascoltare e montare insieme le sue voci.