László Krasznahorkai a due voci

Lo scrittore dell'Apocalisse - Francesco M. Cataluccio

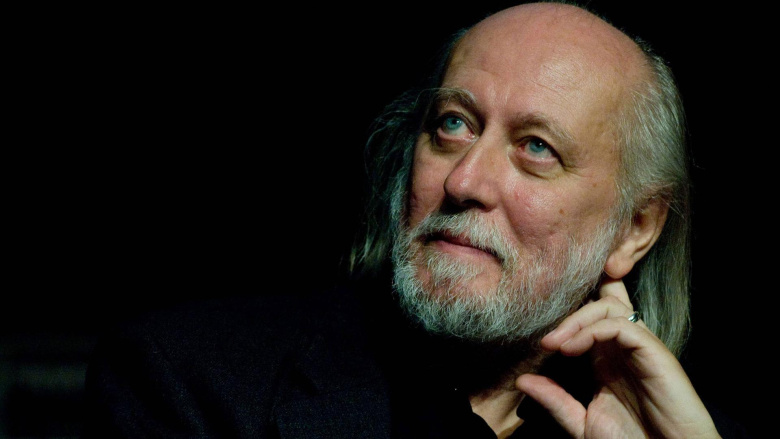

Come diversi ungheresi lo scrittore László Krasznahorkai (pronuncia: Laslo Krosnohorkoi) ha gli occhi slavatamente dolci e un volto amaro. L'Accademia delle scienze svedese gli ha assegnato il Premio Nobel della Letteratura all'ungherese "per la sua opera avvincente e visionaria che, nel mezzo del terrore apocalittico, riafferma il potere dell’arte". Solo un altro scrittore ungherese aveva vinto precedentemente il Nobel (nel 2002): Imre Kertész, che è stato tra i primi, assieme a W. G. Sebald e Susan Sontag (che lo definì "lo scrittore dell'Apocalisse"), a apprezzare molto Krasznahorkai e a farlo conoscere. Ma la sua fama iniziale fu dovuta al grande successo del capolavoro del regista Béla Tarr, Sátántangó (1994), tratto da suo omonimo romanzo (Satantango, 1985; Bompiani 2016). Oltre a questo, molti sono altri suoi libri sono stati pubblicati in italiano (grazie alla bravura della sua fedele traduttrice Dóra Várnai): Melancolia della resistenza (1989, traduzione di Dóra Mészáros e Bruno Ventavoli, Zandonai 2013 e poi Bompiani 2018); Guerra e guerra (1999, Bompiani 2020); Seiobo è discesa quaggiù (2008, Bompiani 2021; Avanti va il mondo (2013, Bompiani 2024); Il ritorno del barone Wenckheim (2016, Bompiani 2019); Herscht 07769 (2021, Bompiani 2022).

L’impossibile armonia del mondo; il continuo intervento del Male (le varie incarnazioni di Satana: ad esempio, il Principe, nella Melancolia della resistenza); il Caos dilagante sono i temi che accomunano i suoi iniziali romanzi, dove varie incarnazioni di Satana ballano il lento ballo della distruzione e mostrano un futuro senza speranza.

I suoi romanzi sono affreschi di un mondo in rovina, spesso ambientati in villaggi rurali dell’Ungheria o in piccole comunità allo sbando, dove ogni speranza di redenzione è frustrata e la bellezza stessa appare come un fantasma. Il “terrore apocalittico” citato dall’Accademia di Svezia non è un’immagine futuristica, ma la rappresentazione lucida e attuale della dissoluzione morale e politica.

Sia i romanzi che i film da essi tratti hanno, stilisticamente, un passo lentissimo: pagine di racconto con pochi dialoghi che, come i lunghi piani sequenza, sembrano non avere nessuna azione, ma che poi, quasi all’improvviso, fanno scoprire che tutto è successo. La lentezza è una necessità narrativa che spiazza il lettore come anche l'apparente parlare d'altro. Krasznahorkai non affronta mai direttamente le cose, ci gira intorno piano piano, e impercettibilmente inserisce degli elementi surreali che sembrano non entrarci niente con il tema.

Come è capitato l'ultima volta che l'ho incontrato, a Firenze agli inizi di marzo di quest'anno, al festival letterario TESTO, dove presentavamo l'edizione del suo libro Avanti va il mondo. Come già in altre occasioni ha parlato di tutt'altro, con un discorso senza un'apparente inizio e una fine (come spesso nei dialoghi dei suoi personaggi), soffermandosi sulla sua idea di assurdità dell'Uomo: "Se non fosse rimasto ai posteri il famoso verso di Sofocle secondo cui non c’è nulla di più incredibile dell'uomo, potrei ora affermare che per secoli Sofocle è stato tradotto nel modo sbagliato, perché egli, lo so da fonte certa, in realtà voleva dire che, tolto l'uomo, non esiste nulla di più incredibile del mondo. Ma il verso citato ci è stato tramandato in quella forma, e quindi sono costretto ad ammettere che nei momenti difficili possiamo menzionare il 'Sommo Tragico', ma solo se intanto singhiozziamo discretamente. Come aveva fatto Malcolm Lowry. Mi riferisco al fatto che davanti a me si estende un mondo meraviglioso, un paradiso affascinante – fintanto che non vi metta piede l’uomo".

La chiave della filosofia di Krasznahorkai è forse proprio nel motto che apre il suo romanzo Melanconia della resistenza: “Scorre ma non passa”. Quasi un completamento del celebre frammento di Eraclito, che allude a una situazione paludosa della realtà nella quale oggi si vive, illusa dall’ apparenza e sostanzialmente ancorata a un eterno ritorno dei soliti, nefandi, miasmi (il nazionalismo, il razzismo, l'egoismo più sfrenato).

Krasznahorkai, che sostiene avrebbe voluto fare di mestiere il musicista, col tempo è andato stemperando in parte la sua visione apocalittica. L'influenza che ebbe su di lui Allen Ginsberg, del quale fu grande amico all'epoca dei suoi soggiorni giovanili negli Stati Uniti, lo ha portato a passare lunghi periodi in Cina e Giappone.

In un'intervista a György Vári (Niente è più incredibile del mondo senza l’uomo, in "alfapiù", 27/05/2015) ha spiegato come questo relativo cambiamento, che si riflette nelle sue opere più recenti, sia dovuto al fatto che la realtà del socialismo reale è venuta meno e di aver scoperto che Buddha non fosse un dio, ma un filosofo: "Sia che si ravvisi un sistema di simboli cristiani nelle mie prime opere sia si trovi quello del buddismo nelle opere successive, questo 'cambiamento' non corrisponde a un vero passaggio, come quando una persona abbandona un credo e ne abbraccia un altro, per cui non sono in grado di spiegare cosa possa significare ciò. Entrambe queste visioni del mondo le sento vicine a me, ma sono altrettanto vicini a me anche il manicheismo o il giudaismo o il taoismo o lo scintoismo. Sempre se ci riferiamo a essi in quanto filosofie. (...) In termini molto concreti, posso dire che quando ho scritto le mie prime opere, le vicende si svolgevano nell'Europa dell'Est, in Ungheria. Lì – essendo crocefissi sulla croce della birra e del vino tagliato – i personaggi dei romanzi piuttosto raramente si manifestano attraverso i simboli del buddismo. Più tardi, quando i personaggi iniziarono ad affacciarsi dall'Estremo Oriente, allora comprensibilmente si esprimevano attraverso i leggeri fumi del buddismo piuttosto che attraverso i simboli del cristianesimo, essendo la combinazione birra-vino tagliato sconosciuta da quelle parti".

Krasznahorkai, la trascendenza perduta - Carlo Tirinanzi De Medici

L’assegnazione del premio Nobel per la letteratura a László Krasznahorkai è allo stesso tempo insolito e prevedibile. Prevedibile perché questo riconoscimento mi pare s’inserisca in una linea premiale ormai consolidata che alterna tre tipologie di autori: un gruppo che sta al centro del dibattito estetico-letterario occidentale nella forma che esso ha assunto con la fine delle distinzioni tra high e lowbrow, e con temi più o meno d’attualità (Ernaux, probabilmente anche Glück, Ishiguro, Modiano, Munro e anche Dylan); un gruppo di outsider (percepiti come tali, almeno) provenienti da aree sottorappresentate e spesso dimenticate della world literature, la cui premiazione assume anche accenti apertamente politici (Kang, Gurnah, Aleksievic); autori interni al “campo largo” della letteratura occidentale ma senza grande presa di pubblico e, talvolta, di critica (Fosse, Handke, Yan, Tranströmer, fino a Müller). Sono autori in Italia tradotti spesso da editori minori (Fosse e Müller prima del Nobel) e quando approdano ai maggiori, come Yan o Tranströmer, sembrano presenziare nel catalogo per testimonianza o come blasone che l’editore mette in mostra per rifarsi una verginità intellettuale.

Le tre correnti che sommariamente individuo mi pare riflettano a loro volta tre concezioni della letteratura: quella no-brow che va per la maggiore e che spesso viene equiparata all’ormai antico midcult; quella legata agli studies e a un’idea più decisamente eteronoma e anche un po’ risarcitoria del dare voce ai senza voce; quella che fa sopravvivere in un contesto mutato il paralogismo che caratterizza il polo autonomo del campo artistico e che vede accoppiare insuccesso di pubblico e grandezza estetica (grande perché non riconosciuto dalla massa: qui il paralogismo, ovviamente).

Krasznahorkai si inserisce in questa terza linea: ungherese, attivo da quarant’anni, una produzione tutt’altro che abbondante (sette romanzi e un pugno di racconti e novelle in quarant’anni); riconosciuto con maggior decisione – come spesso accade, è accaduto con Elena Ferrante – una volta sciacquati i panni in Usa (col Man Booker Prize 2015). Solo successivamente è iniziata la sua traduzione sistematica a opera di Bompiani, operazione peraltro ben fatta (a quanto sento da colleghi in grado di comprendere l’ungherese, le traduzioni di Dóra Várnai sono ottime). Il riconoscimento istituzionale dunque passa per le traduzioni, d’altra parte se i grandi elettori del Nobel sono sparsi per il mondo, questi devono poterli leggere i libri che segnalano (o almeno sapere che esistono…).

Insolito perché se è ormai luogo comune che in un panorama globalizzato la world literature, e in generale il successo, debba vantare una più o meno decisa traducibilità, l’opera di Krasznahorkai sembra assolutamente refrattaria alla traduzione: periodi lunghi e complessi, accumulo semantico, figure di pensiero affastellate. Se le costruzioni narrative di Yan o Handke o Müller sono sì in qualche forma sperimentali, mettendo sotto pressione la struttura del plot e/o giocando con i piani diegetici e metadiegetici, e non sono prive di punte propriamente stilistiche, mi paiono (con eccezione parziale di Fosse) meno complesse, in generale, rispetto ai libri di Krasznahorkai.

Lo stile, dunque, partiamo da qui, lasciando ora da parte la sociologia spicciola e guardando ai testi, la produzione di Krasznahorkai è estremamente compatta: come se i suoi testi fossero schegge, frammenti di un insieme, o meglio continue variazioni sul tema.

I periodi sono lunghi e collosi, la sintassi s’inviluppa e si srotola, si contrae e si allarga, creando una sensazione labirintica e a tratti soffocante (anche per via della struttura narrativa, su cui torneremo tra poco).

L’ultimo romanzo edito, Herscht 07769 (2021), porta all’estremo queste caratteristiche. Esso è praticamente un unico, lunghissimo periodo, entro cui il lettore si perde: una scrittura che sembra non terminare mai, sembra non andare da nessuna parte soprattutto, come le vicende dei personaggi, stile e contenuti costruiti entrambi sulla coppia (tipica della lirica, peraltro) ripetizione-variazione; modifiche impercettibili che riformulano e mutano il già detto, ma senza che il cambiamento sia radicale o conduca a qualcosa di nuovo. Un’operazione che – lo si vede anche negli altri romanzi – avvicina la scrittura allo spazio del preconscio, se non dell’inconscio, dominato da una logica altra, matteblanchiana, che non prevede il principio di non contraddizione.

Ma “stile”, specie in narrativa, non indica la pura costruzione linguistica, non si può fermare al piano della frase: include necessariamente la struttura narrativa, il plot come teorizzato da Peter Brooks, la disposizione del materiale, quella che Massimo Rizzante chiama l’architettura romanzesca. Bisogna insomma prendere in considerazione anche la complessità del racconto per vedere come anche su questo piano si ripete la cifra stilistica (ripetizione e variazione, labirinticamente intrecciate) già osservata sul piano della lingua.

La temporalità, allora, come chiave fondamentale per comprendere l’opera, come proprium che definisce una narrazione e la caratterizza. Ci sono in Krasznahorkai sempre in azione due temporalità apparentemente opposte, quella che rimanda alla ripetizione, quella che rimanda al superamento definitivo del tempo. L’infraordinario del sempre-uguale, e il sovraordinario del momento della verità assolutizzante e definitorio, quello dell’ultimo gesto prima della fine del tempo. Partiamo dalla prima, che in Krasznahorkai diventa una sorta di dimensione purgatoriale in cui vivono i personaggi, restandovi imprigionati come il lettore si trova imprigionato dai periodi che tornano su se stessi.

Questa tendenza alla circolarità era già evidentissima nell’esordio romanzesco Satantango (1985): il libro è composto da dodici capitoli, divisi in due serie speculari da sei (I-VI, VI-I). Ci sono riprese, invertite, anche nei titoli dei capitoli (ad esempio il V e il III della seconda parte sono La prospettiva vista da davanti e La prospettiva vista da dietro ), rafforzando il richiamo al movimento del tango, appunto (sei passi avanti, sei indietro), per cui alla fine ci si ritrova dove si è cominciato: in fondo al romanzo scopriamo che il narratore è un personaggio, il dottore, ripreso mentre comincia a raccontare la storia che abbiamo letto (e il testo riporta praticamente le prime due pagine e mezzo dell’incipit).

Il ballo come metafora: un avvenimento socializzato (a ballare il tango si è in due) come sociale è la comunità sperduta nelle campagne ungheresi protagonista del romanzo, che si muove avanti e indietro, per tornare allo stato iniziale di alienazione.

La circolarità, quando s’interrompe, lascia spazio solo al crollo del poco che restava in piedi: il V capitolo della prima parte s’intitola Scucitura e in effetti è uno squarcio, una rottura dell’ordine narrativo del romanzo. Qui la bambina Estike si uccide e il capitolo la segue mentre cammina per la campagna desolata in un percorso che è, mi sembra, l’unica linea retta del libro: appunto scucendo quella trama ordinata e ripetitiva, per un attimo, ma solo per lasciare spazio alla morte. Estike sceglie, ma la scelta è negativa: uscire dal cerchio della ripetizione significa uscire fuori dalla vita, insomma.

Ancora, in Guerra e guerra (1999) i protagonisti del manoscritto al centro del romanzo si trovano in diversi punti dello spazio-tempo (l’antica Grecia, Colonia durante la costruzione del Duomo, la Spagna che attende il ritorno di Cristoforo Colombo, ecc.) e tutte le volte stanno per dar vita a una comunità utopistica, per vedere le proprie speranze e il proprio lavoro distrutti dalla guerra, reale o metaforica, che sconvolge l’umanità.

E la morte sembra l’unico orizzonte possibile: infatti i romanzi di Krasznahorkai oppongono a questa ossessiva e al fondo deprimente ripetizione una temporalità contraria, quella escatologica: siamo sempre sull’orlo della Fine, la fine di tutto. Satantango si svolge nella campagna ungherese, in un villaggio che è ciò che resta di una avanzata unità produttiva ormai in rovina. I protagonisti di Il ritorno del Barone Wenckheim (2016) lasciano le loro attività, richiamati da una necessità più alta e impellente (trovare Dio, nientemeno) e ovviamente falliscono.

Il quadro di riferimento, come lo chiamerebbe Auerbach, però, non è quello cristiano, che percepisce gli eventi umani come momenti che sfuggono verso l’infinito del regno dei cieli, per cui la fine della storia è un processo necessario a instaurare l’eternità del divino. Come in Kafka (lo ha ricordato Cesare Segre) l’orizzonte religioso è pervertito perché nessuno potrà salvarsi dal giudizio finale, così in Krasznahorkai quell’orizzonte non significa nulla, oltre di esso non c’è il trascendente, ma il vuoto, anzi, c’è appunto il ritorno al principio, come se la temporalità circolare e il peccato, il dolore e la sofferenza, fossero intrascendibili. Sconfitta, perdita, questo è ciò che resta una volta finita la Storia — quella Storia che a sua volta distrugge, schiaccia, devasta.

Chi cerca di salvare qualcosa, come il protagonista del racconto che compone la cornice di Guerra e guerra che vuole rendere disponibile a tutti un manoscritto da lui ritrovato in un archivio dell’ormai dissolta Ungheria comunista, e per questo viaggia fino a New York e successivamente cerca di riversare in manoscritto su un sito internet, in realtà si perde a sua volta. Il percorso dall’Est Europa a quello che considera «il centro del mondo», New York, conduce a un centro vuoto, tanto per cambiare.

In questo senso Krasznahorkai mette in scena due temporalità senza tempo: l’una perché rappresenta il falso movimento, del ritorno e della ripetizione; l’altra perché rappresenta la fine del tempo, il punto in cui tutto finisce e raggiunge una stabilità eterna, fatta però di dissoluzione e devastazione.

Se pure Krasznahorkai non apprezzerebbe, viene da pensare che le due strutture temporali in gioco siano le risposte alle due grandi narrazioni che si sono susseguite nel Novecento: quella delle sorti magnifiche e progressive (qui nella loro versione socialista, dato che lo scrittore si forma nell’Ungheria del patto di Varsavia) e quella, successiva al crollo dell’Urss, della fine della Storia: entrambe promettevano un futuro di pace e pienezza; entrambe hanno mostrato la vacuità di quelle promesse — la repressione e poi la dissoluzione, nel primo caso; la società esplosa del si salvi chi può e l’instabilità geopolitica globale nel secondo.

Dunque: un autore che costruisce libri ipertrofici “sul nulla”, e sembra riscrivere sempre lo stesso libro (per sua stessa ammissione i primi quattro romanzi sono in un certo senso continue riscritture dello stesso tema) un perfetto esempio di arte highbrow. Eppure questo nulla pullula di personaggi, eventi. Viene in mente un altro scrittore, Roberto Bolaño, che a sua volta costruisce (utilizzando però i moduli della narrativa di genere) architetture che a livello locale sono piene di fatti, ma che a livello globale (macrotestuale) non portano da nessuna parte. E qualcosa di simile fa, sempre con mezzi diversi, Jon Fosse: lì la scrittura è rarefatta e nondimeno complessa (in L’altro nome non ci sono punti fermi, a seguire il flusso di coscienza del protagonista), ma gli avvenimenti sembrano evaporare, in una serie di perdite che segnalano l’irredimibilità della nostra vita, del nostro tempo (così anche appunto Bolaño e Krasznahorkai: tutti ne escono sconfitti, e se non accade, è perché sono innestati in una ripetitività senza uscita, come i protagonisti di Satantango o l’Amalfitano di 2666). In tutti i casi, l’impianto mimetico-descrittivo, così realistico a livello locale, esplode nel suo opposto, in una visione allucinata: si offre al lettore «la realtà descritta fino alla pazzia, con tutte quelle dissennate minuzie, quelle maniacali ripetizioni, che oltre a evocare una situazione, la incidevano nell’immaginario» (Guerra e guerra, 268).

Fosse, Bolaño e Krasznahorkai hanno un’altra cosa in comune: ognuno a modo suo rimanda al trascendente, a un Dio che c’è e non c’è perché non si può comunicare, non si può dire: se per Fosse la tensione è più apertamente misticheggiante, rimandando alla necessità di un salto oltre l’indicibile, per Krasznahorkai «il concetto di Dio è l'espressione migliore e più vivida di quanto poco capiamo di ciò che è l’Esistenza», come ha detto in un’intervista con Alessandro Raveggi). L’attesa, il desiderio di un mondo migliore, sono sempre frustrati — c’è sempre qualcuno, un Avversario (satan tango, appunto) che ci fa ballare senza sosta, e senza possibilità di successo.

Trascendenza, insomma, senza trascendenza: metafisica che non porta a niente, ma continuamente evocata e messa in funzione, per vedere come essa si rompe. I cocci sono di tutti noi, sopravvissuti alla fine della Storia, e destinati a perire nella Storia, almeno per come ce la racconta László Krasznahorkai.

Leggi anche:

Gianni Montieri | Ballare con Lásló Krasznahorkai

Carlo Tirinanzi De Medici | László Krasznahorkai / Guerra e guerra, Storia e romanzo