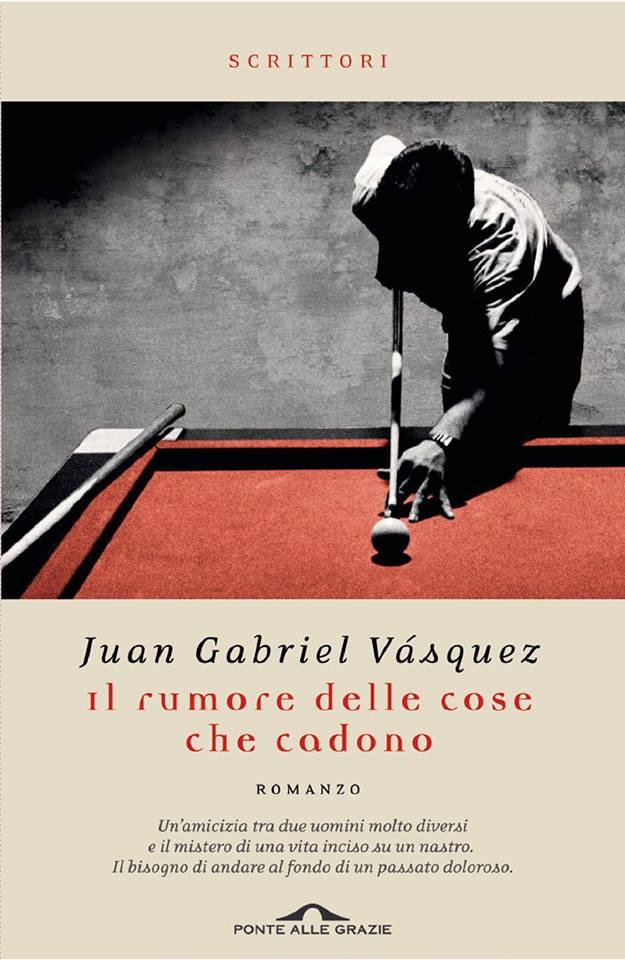

Vásquez. Il rumore delle cose che cadono

Secondo Jean-Luc Nancy l’incontro amoroso possiede sempre un’importante dose di casualità, non tanto perché avviene normalmente per caso, piuttosto perché non è possibile “incontrare l’altro per pura e semplice necessità” (M’ama, non m’ama, UTET, 2009, p. 22). In effetti, Antonio Yammara, protagonista del romanzo Il rumore delle cose che cadono, (Ponte Alle Grazie, traduzione di Silvia Sichel), dell’autore colombiano Juan Gabriel Vásquez, tutto avrebbe potuto immaginare fuorché di vivere una vertiginosa serie di eventi che l’avrebbe portato a conoscere Maya Fritts, figlia di Elaine Fritts e Ricardo Laverde, e con lei dedicarsi al faticoso compito di frugare nei ricordi di una nazione, sentendo l’inaspettata impellenza di ascoltarla parlare. Ecco: di certo non rientrava nelle sue necessità conoscere la storia della famiglia Laverde e di dipendere febbrilmente dalla voce femminile che la narra, ma, da un certo punto in poi, non ne può più fare a meno.

Siamo agli inizi degli anni Novanta, a Bogotá (Colombia). La città comincia a prendere le distanze da uno dei periodi più nefasti del suo passato, quando, negli anni Ottanta, il narcotraffico aveva affinato i suoi metodi d’infiltrazione acuendo il sistematico fenomeno di alleanze tra gruppi armati illegali e i vertici della politica locale e nazionale.

Antonio, giovane e petulante professore di Diritto in netta ascesa sociale, si trova suo malgrado a dover fare i conti con la storia recente del suo Paese che si manifesta con l’apparizione, in una sala da biliardo del centro, di un ex pilota marimbero arricchitosi con il trasporto e la vendita di marihuana (e di cocaina) negli Stati Uniti, tornato in Colombia dopo avere scontato vent’anni di galera. Da quando Antonio cade sull’asfalto, colpito dalla pallottola di un sicario, al giorno in cui sente la notizia della morte di un ippopotamo scappato dal giardino zoologico dell’hacienda un tempo appartenuta a Pablo Escobar, trascorrono poco più di dieci anni, il tempo necessario per avviare l’ingranaggio della memoria al servizio di una pedagogia individuale in cui la rielaborazione narrativa diventa il principale strumento di ricognizione storica e di formazione politica.

Il leitmotiv del rumore sordo, poco udibile ma costante, dell’angoscia di tutta una generazione sprofondata nel terrore degli spari e delle bombe “senza che nessuno avesse dichiarato guerra alcuna, o almeno non una guerra convenzionale […]” (p. 277) accompagna il lettore lungo una narrazione che, per quanto ben congegnata, soffre momenti di contrazione del suo tasso di vitalità a causa di una voce narrante, quella del protagonista stesso, che spreca le potenzialità di una fabula efficace, robusta e compatta per privilegiare un parlare bene il cui risultato è la formulazione di un idioletto a tratti pretenzioso e poco credibile (attutito, nella versione italiana, dalle scelte lessicali della traduttrice).

Nonostante i ripetuti tentativi di colmare con la propria prospettiva gli spazi di indeterminatezza testuale che dovrebbero essere lasciati al lettore, pare che il trauma di Yammara si fermi sulla soglia, che eviti ciò che qualche tempo fa Tiziano Scarpa ha definito come “il lavoro sporco dell’io” che, incurante dei perbenismi e senza compromessi, scava nei meccanismi di rimozione collettiva dei traumi individuali.

Pare dunque che si voglia tenere il lettore alla larga da ogni simulacro di vita fino a quando, dopo un centinaio di pagine, Antonio decide di varcare i confini della città e di scendere bruscamente nella valle del fiume Magdalena per dirigersi, la mattina presto di un Venerdì Santo, nei dintorni di La Dorada, dove vivono Maya Fritts e le sue api. Il ronzio costante della presenza domestica della morte, quel rumore “delle vite che, precipitando, spariscono nel nulla” (p. 269), ripetendosi nel suono vibrante dell’arnia che Maya spazzola con cura, risulta essere un’anticipazione riuscita dell’azionamento del dispositivo della rievocazione, possibile grazie alla fiducia che la donna dà all’ospite, a cui permette di rovistare tra le carte del bauletto di vimini che contiene le voci in differita dei suoi morti. E’ proprio quando il narratore Yammara cede la voce a Elaine Fritts (la madre di Maya), attraverso la lettura delle sue lettere, che la sequenza narrativa prende il volo – come l’apparecchio di Ricardo Laverde che, decenni prima, decollava di notte carico di marihuana sopra l’argento fuso del Magdalena – e si muove e volteggia, come le api fumigate che, in uno stato di semicoscienza, vengono fatte allontanare dal melario. Così, finalmente, anche il lettore cede alla voce del libro e lo segue fino alla soglia della camera di Maya Fritts. L’attesa, per lui come per Antonio Yammara che varca quella soglia, non è stata inutile: i pochi passi che separano il protagonista dal letto della ragazza coincidono con il liberarsi di una narrazione tenuta comunque in stato di tensione attraverso un abile gioco di diacronie con cui si attraversa volentieri più di mezzo secolo di Storia colombiana.