Yorgos Lanthimos, “La Favorita” / C’era una volta in Gran Bretagna

Inghilterra, 1707. Fuori si combatte la Guerra di Successione Spagnola (1701-1715), uno dei più importanti conflitti europei del diciottesimo secolo, ma il primo movimento di macchina di La Favorita è introiettivo, perché ci infila subito in una camera: uno spazio interno separato e destinato a funzionare come habitat fisico e simbolico dell’intero film. È lì che vivremo per gran parte della visione, dentro una luce naturale, sia di giorno che di notte, che favorisce l’impressione di un mondo mostrato nel suo realismo, ma usando contemporaneamente carrelli inattesi, angolazioni dal basso e lenti grandangolari che ci faranno stare dentro la scena in una maniera vertiginosa e paradossale, come se fluttuassimo e guardassimo attraverso il corpo di un pesce volante. Ci troviamo negli appartamenti reali della Regina: è Anna Stuart (Olivia Colman), prima sovrana del Regno di Gran Bretagna, in carica dal 1702 fino alla morte, nel 1714, e la conseguente estinzione della discendenza al trono degli Stuart per mancanza di eredi. Tra gravidanze interrotte, bambini nati morti o non sopravvissuti a lungo, Anna, come lei stessa svelerà in un momento cruciale del film, visse almeno diciassette volte il trauma di una maternità perduta, tanto da essere orribilmente definita “the Childless Queen”.

Dentro quelle stanze rivestite con arazzi e quadri del Bronzino (la scenografia è di Fiona Crombie), in un palazzo in piena campagna che sembra un’isola sospesa sul nulla e al di fuori della storia, tra un dispetto e l’altro si parlano e agiscono due donne, che rompono alleanze, programmano strategie, schemi di battaglia, o impongono la decisione di nuove tasse a una corte maschile di parrucconi annoiati e nullafacenti. Sono le due donne più potenti del regno: la Regina e Lady Sarah Churchill (Rachel Weisz), duchessa di Marlborough, moglie di Lord Marlborough, Capitano Generale dell'esercito. Sarah è amica d’infanzia di Anna e riveste la carica più alta che può avere una donna, dopo la sovrana. È “Mistress of the Robes”, vale a dire Dama di Compagnia di alto rango, confidente e assistente: di fatto, la vera testa al comando del Regno.

A rompere questo equilibrio e a far partire la storia è l’arrivo a corte di Abigail Masham (Emma Stone), una lontana cugina di Sarah ridotta a fare la sguattera perché il padre, quando aveva quindici anni, l’ha venduta a un tedesco. Abigail vede e capisce tutto, è astuta e ricorda un po’ Moll Flanders, l’avventurosa protagonista dell’omonimo romanzo (1722) di Daniel Defoe. Ma assomiglia pure a tante altre serve e cameriere (Pamela, di Richardson, è del 1740), attraverso le quali si è affermata la tradizione europea del romanzo come genere particolarmente adatto a parlarci del mondo come un posto dove fortuna e sfortuna sono diventati concetti mobili, perni di un destino che ora ti solleva, ora ti sbatte a terra, nel fango, come precisamente accade a Abigail nella prima scena (e come succede anche alle altre, in un film in cui le protagoniste cadono di continuo).

Ma il destino si può anche, romanzescamente, rovesciare e riscrivere. Abigail, infatti, è determinata a riprendersi uno status signorile grazie alla capacità di farsi benvolere dapprima da Sarah, e poi da Anna, fino a conquistare, eliminando piano piano la rivale, il ruolo di unica e preferita Dama della Regina: diventando la “Favorita”, per l’appunto; ma con la differenza forte che l’espressione, in questo caso, non si riferisce all’amante di un Re o di un Capo, come si è abituati a pensare, ma a una donna che ha imparato a usare tutti i mezzi, anche sessuali, per sedurre e conquistare non un uomo bensì un’altra donna, e attraverso di lei il potere.

La Favorita è il sesto lungometraggio di Yorgos Lanthimos – su “Doppiozero” si era parlato del film precedente – e come sempre, forse pure di più, è un’opera disturbante, tanto nei temi quanto nelle forme. Anzitutto perché, come negli altri casi, il cinema di Lanthimos torna a lavorare su traumi, su perdite, per allestire, però, universi grotteschi che formalmente e drammaturgicamente, attraverso il racconto di relazioni umane morbose, ci mettono al cospetto dell’impossibilità di nominare seriamente il tragico, che è evocato ma vive come allegoria vuota, come situazione visiva e simbolica allucinata e irritante. In più, La Favorita può risultare respingente e perturbante, “strano”, perché la sceneggiatura (ripresa da un testo di Deborah Davis e riscritta con Tony McNamara) focalizza l’azione su una situazione in qualche modo imprevista, dove al centro non ci sono eroi maschili (non c’è Barry Lyndon). Sono le donne le protagoniste del potere, in mezzo a un mondo maschile ironicamente marginale e futile – da questo punto di vista, volendo cercare un riferimento, più che a Kubrick viene da pensare a certe scene de I misteri del giardino di Compton House (1982) di Peter Greenaway.

“I misteri del giardino di Compton House”.

“La Favorita”.

Eppure, non è soltanto il trattamento grottesco e il rovesciamento dei ruoli a rendere La Favorita un film di cui non ci dimenticheremo. Piuttosto, il suo interesse risiede nel progetto volutamente ambiguo con cui la riscrittura e la regia mettono in scena l’operato e l’ambivalenza profonda di un bizzarro mondo matriarcale – avvalendosi anche della spettacolarità stilizzata dei costumi di Sandy Powell, che ha scelto per gli abiti sfarzosi delle protagoniste solo le tonalità essenziali del bianco e nero, un po’ come se fossimo in un film d’animazione ispirato a una favola.

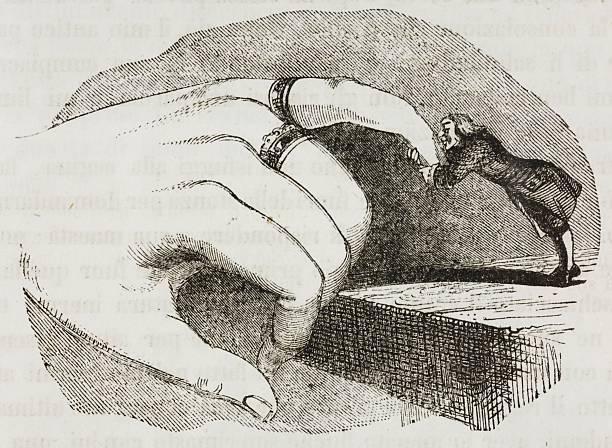

Già la locandina del film può funzionare come una soglia significativa, perché, se indugiamo su quelle due minuscole figure (Abigail e Lady Sarah) che puliscono e decorano la testa incoronata di un gigantesco corpo femminile disteso, sarà possibile accorgersi che tutto quell’insieme riprende l’immaginario di uno dei testi inglesi settecenteschi più famosi: I viaggi di Gulliver (Gulliver’s Travels, 1726) di Jonathan Swift – citato anche in una rapida battuta della Regina – recuperando soprattutto le meravigliose illustrazioni dell’opera preparate da Grandville (1803-1847).

Particolare della locandina del film.

Illustrazioni di Grandville per “I viaggi di Gulliver”.

In I viaggi di Gulliver si parlava esplicitamente del regno di Anna (nel capitolo sesto della quarta parte, alludendo proprio al dominio dei protetti reali). La vita al palazzo reale, nella Favorita, tra corse delle anatre, concertini, gare di lancio della melagrana contro un cortigiano nudo, assomiglia alla Corte di Lilliput, modellata su quella di Giorgio I. Ma il riuso del modello agisce più che altro in senso prospettico, perché il gioco continuo di sfalsamento delle proporzioni ridicolizza la serietà. Come i lillipuziani, che sono convinti di essere il popolo più potente e migliore del mondo, anche Lady Sarah e Abigail si affaccendano come delle lillipuziane laboriose, e come tali sono raffigurate nel manifesto. Del resto, il paragone vale pure per la Regina, messa in scena mentre le vengono tolti gli abiti regali, il lungo mantello, la corona; o mentre, giocando a mosca cieca, mostra a Sarah il modellino di un palazzo che ha deciso di regalarle come se fosse un balocco. Anna, Sarah, Abigail: ciascuna interpreta un grottesco progetto di grandezza che il film in parte smaschera e in parte asseconda fino al paradosso, giocando di continuo tra maiuscolo e minuscolo, e estendendo questa scelta di reinvenzione visuale delle dimensioni e degli ordini di importanza anche al mondo circostante dei cortigiani.

Dentro questo progetto che lavora così tanto sulle risorse stranianti della deformazione (tante volte sembra di stare in uno di quegli specchi convessi amati dalla pittura dell’epoca), anche il femminile, inteso come postura e come performance, è fatto vivere e fatto vedere, in La Favorita, al di fuori delle proporzioni convenzionali.

Dunque disturba, può irritare, perché è un femminile anomalo, eccessivo, che, anche fisicamente, esiste come corpo fuori misura, sporco, sgraziato, ferito; come situazione impensabile (perché non è a fianco del potere ma è il potere). Per di più, spesso è un femminile caricaturale, in cui però l’esagerazione espressionista non funziona e non viene fatta percepire come metafora di una riflessione e di uno sguardo maschili, ma come soggettività all’opera.

Il vero personaggio in azione non è un eroismo individuale, ma una relazione, vale a dire una dinamica di potere. All’interno di essa, la regia di Lanthimos impasta, in senso simbolico, materico, e perfino musicale, per via di una colonna sonora spericolatamente anacronistica, passioni e affetti ambivalenti. Dando vita a identità e desideri ambigui, che si incarnano, ora in Anna, ora in Lady Sarah, ora in Abigail, sotto un’urgenza di possesso assoluto, ma anche sotto forma di una disperante ricerca di cura. Il volto della Regina e il suo goffo corpo, sono il teatro dove si esprimono, spesso in maniera simultanea, le pieghe, i segni e i sintomi delle passioni più diverse (dopo la Coppa Volpi, Olivia Colman avrà l’Oscar come migliore attrice: le spetta), perché il potere, in un sistema di rapporti di forza storicamente sfavorevole alle donne, è fatto di controllo come di vulnerabilità, di conquista come di perdita.

Ripensiamo alla prima delle due dissolvenze incrociate che si incontrano in La Favorita, quando Lady Sarah, chiamata di notte al capezzale di Anna, cerca di distrarre la Regina dai dolori per l’attacco di gotta, facendola parlare di come sono diventate amiche, mentre cominciano a sovrapporsi le immagini di Abigail che sta raccogliendo nel bosco il boleto per prepararle un impacco. Quell’effetto di sovrapposizione già anticipa e prepara la futura vittoria dell’industriosa Abigail, che può dare a Anna, fingendo, qualcosa che l’intelligente e perfetta Lady Sarah non possiede né intende dare, vale a dire la capacità di simulare pietà – «Sono macabri!» aveva risposto nella prima scena all’invito di prendere i diciassette coniglietti nelle gabbie, “i piccoli”, che sostituiscono, simbolicamente, gli altrettanti figli perduti da Anna.

Anna che entra in scena, lei che è una regina, chiedendo se ha balbettato; che ha fatto amicizia con Sarah, quando erano piccole, perché Sarah l’ha difesa da un prepotente che l’aveva sbattuta a terra; Anna che fa i capricci, mangia troppo e male, si ingelosisce e non sa capire nemmeno se la truccano bene, è un personaggio cruciale e intenso della storia, perché in lei si incontrano e si fondono, mescolandosi in un impasto grottesco, due grandi miti dell’identità femminile: la Madre e la Bambina – la bambina che era e la bambina che sempre più è diventata, a forza di vivere il trauma della perdita dei figli. La forza di Abigail, il suo destino, risiede nella capacità, in parte sincera in parte simulata, di fare da specchio (anche scenicamente, con quegli occhioni) a questo lato infantile: facendo giocare e ballare la regina, suscitando in lei curiosità con la fantasia («Che cosa è successo al tuo vestito?» «I lupi») e costruendo reazioni affettive che passano da codici infantili di ritorno.

Quando Sarah, accecata dalla sua sicurezza (prima simbolicamente e poi letteralmente) crede ancora di riprendersi il potere licenziandola, Abigail si fa trovare in lacrime, fuori dalle stanze di Anna, seduta a terra come un pupazzo: quel corpo scenico assomiglia alla protagonista di Alice nel paese delle meraviglie (1951: anche lì c’era una Regina, a cui Anna pure assomiglia; anche lì c’erano conigli). Una posizione che potrebbe quasi essere definita una Pathosformel, come Aby Warburg ci ha insegnato a chiamare e riconoscere le forme del pathos che ritornano. In questa composizione del corpo come un giocattolo, che rimanda alla messa in scena di un mondo perduto dell’infanzia, Abigail somiglia anche alla Jane Hudson di Bette Davis (l’attrice che più di tutte sembra ispirare Emma Stone, non solo in questa scena e non solo in questo film) in Che fine ha fatto Baby Jane? (1962).

“Alice nel paese delle meraviglie”.

Bette Davis in “Che fine ha fatto Baby Jane?” (ph. Phil Stern).

Emma Stone ne “La Favorita”.

«L’amore ha dei limiti», dice Sarah ad Anna. «Non dovrebbe», risponde indispettita la Regina. E la storia le darà ragione, poiché la morbosa relazione simbiotica che farà di Abigail “la Favorita”, escludendo Sarah, rimetterà in una posizione di comando e di controllo assoluto proprio lei, Anna: una specie di Grande Madre Regina Bambina tanto sofferente e vulnerabile quanto insaziabile di attenzioni e di riconoscimenti. Il narcisismo prepotente, inarrestabile e incontenibile, di chi ha sofferto. Perdita e grandezza. Lutto e trionfo, come suggerisce uno dei temi musicali più ripresi. Dolore e dominio: la metafora dei coniglietti ingabbiati è grandiosa, perché ci fa vivere le verità più profonde e più intense della storia. Ci dice le ambivalenze e le scissioni profonde che possono attraversare una Childless Queen.

Così, la seconda dissolvenza incrociata de La Favorita, quella nel finale, in cui si sovrappongono l’immagine della sovrana che tiene e schiaccia la testa inchinata di Abigail e l’immagine dei figli-conigli, vale l’intero film. Gli aspetti più infantili e regressivi di Anna grazie ai quali la giovane ha conquistato i favori, pensando magari di potersi perfino divertire a schiacciare con la scarpina (un altro simbolo magico) il corpo di un coniglietto, tutti quegli aspetti costruiranno anche la sua gabbia: perché sarà lei, la Favorita, a rischiare di rimanere schiacciata.