Venezia 82/1. Prove tecniche di estinzione

À pied d'œuvre, di Valérie Donzelli; Orphan di László Nemes; Bugonia di Yorgos Lanthimos; Frankenstein di Guillermo Del Toro; La grazia, di Paolo Sorrentino; Jay Kelly di Noah Baumbach; No Other Choice di Park Chan-wook; Sotto le nuvole, di Gianfranco Rosi. Degli otto lavori – tra i ventuno in concorso – presentati sino ad oggi al Festival l’opera più bella e che potrebbe sperare di ruggire, come ci auguriamo, è il film del regista sudcoreano Park Chan-wook.

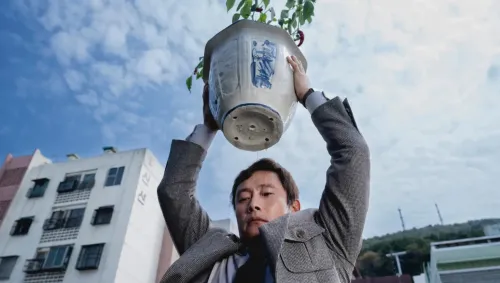

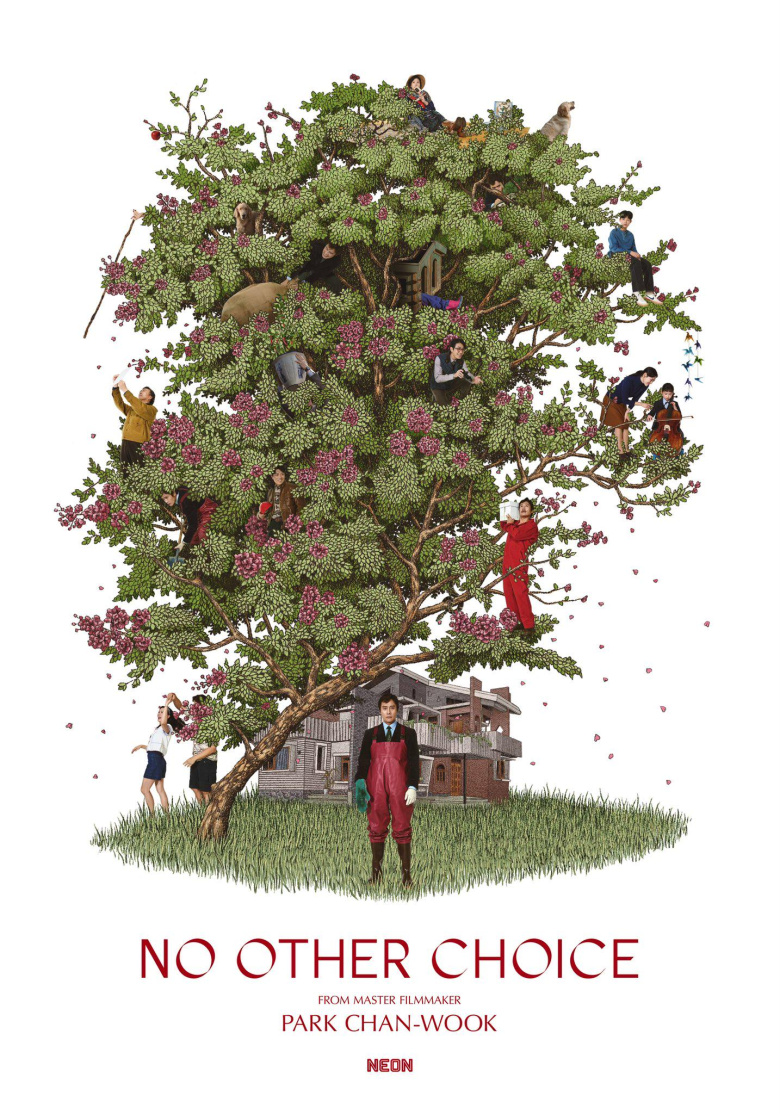

No Other Choice riprende il romanzo di Donald E. Westlake The Ax (1997, pubblicato in Italia nel 2008) già portato al cinema da Costa Gavras (Il cacciatore di teste, 2005). La vicenda riguarda un manager dell’industria cartaria, un padre di famiglia di mezza età che viene licenziato quando la sua impresa passa a una proprietà americana. Disperato per il rischio di perdere tutto quello che ha – la casa d’infanzia ricomprata da adulto, la possibilità di mantenere la moglie e i figli – progressivamente l’uomo progetta e attua un assurdo piano di eliminazione fisica dei possibili rivali (licenziati e disperati come lui) che potrebbero appunto scavalcarlo in caso di riassunzione. Riadattando la storia, Park Chan-wook ha portato due novità principali. La prima consiste nella presenza di uno scenario pieno di elementi naturali che, dalle strade tra i boschi, il mare, gli alberi a una serra attaccata alla sua casa e trasformata in studio laboratorio del protagonista, funzionano come presenza vistosa, in senso scenico, simbolico, anche attoriale, dentro un film che parla continuamente di una situazione di conflitto sempre più estremo e violento tra la natura (inclusa la natura umana) e un capitalismo a crescita continua sfacciatamente indifferente a tutto. Al tempo stesso, questo film, che racconta così bene un mondo sempre più abitato da persone che perdono e perderanno il lavoro, sa anche demolire la retorica che di solito traveste simili traumi con false posture compassionevoli riassumibili nella frase “non c’è nulla da scherzare”. Al contrario, No Other Choice racconta il dramma usando i codici grotteschi e umoristici, ricorrendo al paradosso per svuotare l’ipocrisia. Tutto è perfetto, ogni dettaglio è coerente, ogni personaggio è scritto e reso con una cura che, assurdamente, non ci consola mai, eppure sa emozionarci.

Anche il film di Valérie Donzelli, À pied d’œuvre (letteralmente: pronti al lavoro) parlerebbe di lavoro, attraverso la storia di un fotografo di successo – siamo a Parigi – che rinuncia a tutto per dedicarsi alla scrittura del suo quarto romanzo, e così scopre la povertà.

La partenza è interessante: mostrare finalmente che essere scrittori può significare anche essere – o perfino scegliere di essere – poveri. Altrettanto originale è la messa a fuoco del sistema selvaggio di concorrenza tra poveracci che, attraverso un’applicazione, “comprano” il lavoro, partecipando a delle aste dove vince chi è più disposto a farsi pagare meno. Ma la storia, così come è costruita, è ingenua, piena di debolezze, lascia il sospetto che la sceneggiatura vada avanti anche in modo didascalico, per esempio prevedendo un fotografo come protagonista (lasciando incomprensibile il senso di smettere di far foto per mantenersi), perché così, anche da scrittore “ritrae” la vita. Soprattutto, è il film di qualcuno che, pur mostrandoci continuamente mani all’opera, sembra che non abbia mai visto veramente mani che fanno lavori manuali (e che si infilerebbero guanti da lavoro).

Raccontare drammi individuali che contemporaneamente agiscano anche come drammi storici collettivi: non è affatto necessario che il cinema debba far questo, ma se sceglie invece di percorrere questa strada l’esperimento può esser rischioso. Così, il film di László Nemes, Orphan (già passato a Venezia nel 2018 con il precedente Tramonto), ha un progetto molto ambizioso, perché intende raccontare anche la storia di Budapest, nel 1957, dopo i fatti di Ungheria, mentre mette in scena il dramma di Andor, un ragazzino ebreo cresciuto dalla madre con narrazioni idealizzate sul padre defunto, che viene sconvolto quando si presenta un uomo brutale che afferma di essere il suo vero padre.

Il film è girato in modo straordinario, soprattutto per la capacità di inseguire la rabbia di Andor, ragazzino continuamente in fuga e in corsa per le strade di Budapest, ma l’effetto finale è quello di un melodramma abbastanza inutile. Del resto abbiamo visto più di un film dove il lavoro di regia, l’uso della macchina da presa, il montaggio, la direzione degli attori raggiungono livelli formali eccellenti (anche in Jay Kelly, interpretato da George Clooney e il bravissimo Adam Sandler, che interpretano rispettivamente un attore in crisi di identità e il suo agente), mantenendosi su un ottimo livello di intrattenimento.

Tuttavia, è come se, passando da una sala all’altra, attraversando anche spazi dove intanto abbiamo finalmente sentito anche il cinema pronunciarsi contro il genocidio di Gaza, stavolta fosse più difficile assistere e resistere a film che usano il cinema per estetizzare la vita, come purtroppo accade al film di Gianfranco Rosi, Sotto le nuvole, in bianco e nero, una specie di nuovo Viaggio in Italia ambientato tra Napoli e la zona flegrea. È uno dei cinque lavori italiani in concorso: tutti d’autore, con nessuna opera d’autrice. È un problema? Sì lo è, già se ne parlava molte edizioni fa.

Un festival non è soltanto una vetrina: è un progetto, una promessa di felicità, anche una rivoluzione. Chissà se era così indispensabile la presenza in concorso di un nuovo (buon) film di Paolo Sorrentino per raccontare il cinema italiano, attraverso il dilemma di un presidente della repubblica in procinto di andare in pensione. È questo il cinema italiano che si può raccontare al mondo, è questo e basta il cinema? Non è una questione di realismo banalmente inteso come verosimiglianza o aderenza al reale, ma di realismo inteso come possibilità di esplorare o bucare l’immaginario contemporaneo. Proprio in tal senso Bugonia, di Jorgos Lanthimos, interpretato da Emma Stone, è uno dei film più capaci di realismo, malgrado riprenda e sviluppi un mito, come dice la parola stessa - dal greco antico "bous" (bue) e "goné" (nascita); vale a dire la credenza (narrata anche da Virgilio) della rinascita spontanea degli insetti dalla carcassa di un bue.

La vicenda del film, che riprende quella del coreano Jigureul jikyeora! (2003), di Jang Joon-hwan, ha come protagonisti due uomini che, consumando paranoicamente contenuti e teorie complottiste esistenti on line, rapiscono l’amministratrice delegata di una grande multinazionale farmaceutica, convinti che sia un’aliena decisa a distruggere il pianeta Terra. La storia visionaria di Lanthimos paradossalmente dialoga con il film di Park Chan-wook perché in sottotraccia (e il discorso riguarda anche il film di Guillermo Del Toro, Frankenstein) lavora su un tema che sempre più spesso agisce nel cinema dell’estremo contemporaneo, ovvero il motivo dell’estinzione, non tanto in senso strettamente ambientalista, quanto piuttosto nel senso della possibilità, che sempre più si fa spazio anche nelle finzioni cinematografiche, magari attraverso figure di animali, creature aliene (donne incluse) e mostruose o soggetti neurodivergenti, che la specie umana, intesa in senso classico anzitutto come affermazione di forme di vita violente e di comportamenti – per lo più maschili – di sopraffazione, stia ormai producendo più morte che vita. Anche per questo forse il cinema, che è l’arte più giovane e più sperimentale, cerca sempre di più le biodiversità.