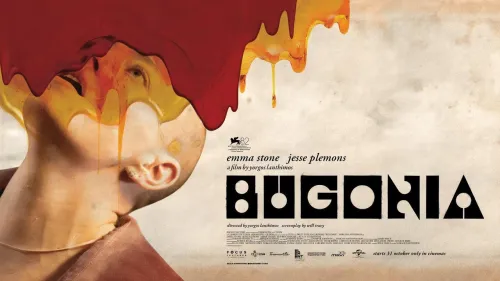

Bugonia, complotti e simulacri

Attenzione: ecco gli alieni. Anzi no. Le prime immagini dell’ultima opera che Yorgos Lanthimos ha presentato all'82esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, remake del film sudcoreano del 2003 Jigureul jilyeora! (Save the Green Planet, 2003) di Jang Joon-hwan, sono immagini magnifiche; sono quelle di un Eden bucolico fatto di api e di fiori.

Il Leone d’Oro con Povere creature! ha segnato per il regista greco l’inizio di un nuovo corso nella sua carriera, paradossalmente più sobrio e lineare, che richiede uno «sforzo» differente rispetto a quello che ha sempre proposto al suo pubblico. Lo humour nero ha sempre fatto parte della sua cifra stilistica; pensiamo a Dogtooth, alla condizione di detenzione dei personaggi, addestrati come animali e legati dalla paura, e all’assurdità di certe situazioni da cui scaturiscono (persino) risate nevrotiche, disperate, perverse. Non è l’humour, allora, a segnare l’inizio di questa nuova «fase», né le atmosfere incantate che nascondono l’intento di intrappolare – e, in qualche modo, costruire – il proprio pubblico, fornendogli un’educazione, «bendizzandolo», anestetizzando i sensi e agendo, così, in modo più incisivo sulla fragilità e sulla confusione. Il vero cambiamento è la scelta di aderire ad una semplicità tanto folle quanto assolutamente reale e coerente con tutto quello che c’è stato. Lo sforzo, qui, è meno gravoso, ma interroghiamoci sul perché: può essere che il regista abbia scelto di raccontare un mondo instupidito considerando il pubblico all’altezza di comprenderlo?

Teddy (Jesse Plemons) è un bizzarro complottista che lavora come imbustatore nella filiale di una grande azienda, la cui CEO è Michelle Fuller (di nuovo Emma Stone, in questo caso co-produttrice della pellicola), ritenuta da lui e dal cugino Don (l’interprete neurodivergente Aidan Delbis) un’adromediana. Anzi, l’Imperatrice degli andromediani. Per dare prova di quanto dice, a tre giorni dall’avvento dell’eclissi di luna decide di rapirla, facendosi aiutare proprio da Don (ma lasciandogli una limitata possibilità di azione e di parola). È qui che, da subito, possiamo capire dove e come si manifesta questo nuovo progetto (e se fosse solo un’evoluzione del precedente?) di Lanthimos: Teddy è un uomo distrutto dal dolore che ha trovato nel complotto un alleato infallibile; crede in quello che fa, è convinto che gli alieni siano tra di noi e vuole fornirne le prove. Soprattutto, l’idea è ancora più forte perché è soltanto sua; non ci sono altri poteri che l’hanno suggerita. L’ha costruita e rafforzata da solo, attraverso le sue ricerche e su testi non scientifici. Teddy rappresenta qualcosa di profondamente ambiguo e inspiegabilmente credibile.

Lanthimos edifica un mondo in cui è (sempre più) facile riconoscersi. Ci aveva lasciati con Emma Stone che si autoinfliggeva menomazioni per dimostrare di non essere un clone in Kind of Kindness, e ora ci ri-accoglie con una nuova consapevolezza e una teoria del complotto che non vuole fare speculazione fantasiosa, ma giocare con una strana percezione distorta di uno scenario possibile. Gli alieni sembrano Teddy e Don, che se ne stanno fuori dal recinto dove pascola chi ce l’ha fatta o chi si adegua, o chi si è messo l’anima in pace con le contraddizioni della società. Eppure, qualcosa spinge a fare il tifo per loro, anime malridotte e sconfitte che abitano spazi (e vestiti) così tanto in linea con i loro stati emotivi.

Non siamo di fronte alla solita violenza disinteressata, che ci rende ciechi, non coscienti. Questa volta, nella sua semplicità, il mondo di Lanthimos esiste ogni volta che ci si immagina che stia esistendo: nella sua essenzialità estrema si fa seducente, porta ad immergersi nella spirale di drammatica normalità dei protagonisti, osservati mentre osservano e ispezionano l’aliena, capaci di vivere solo tra di loro e terrorizzati all’idea di prendere contatto con l’altro, frustrati da questa situazione, ma impossibilitati allo sfogo. Il regista greco ci sbatte in faccia quanto una verità personale, profonda ed introspettiva possa essere così forte da mantenersi in vita.

Chi è realmente imprigionato, avvelenato e soffocato in una echo chamber? Chiediamocelo, provando ad adottare una distinzione non binaria, ma più ampia. Lanthimos sta a guardare mentre si prospetta un’unica e sola soluzione: la dissoluzione. Sta a guardare anche di fronte al dolore di un tempo rubato, quello del dolore, consumato dalla malattia e scimmiottato da una fiala di antigelo. Lo stile grottesco, distaccato, crudo, la potenza espressiva, la capacità di un movimento di ricerca interiore sono presenti anche in Bugonia, sin da Kinetta. Così come - tra il primo e l’ultimo film - ci sono in comune l’inadeguatezza dei personaggi, l’irriconoscibilità dei luoghi, le coscienze assuefatte e sorvegliate, la capacità di trasformare l’inquietudine in qualcosa di socialmente accettabile. Qualcosa che, rispetto a quest’ultimo aspetto, merita e trova il suo spazio. A cambiare sono i centri del dolore, l’accezione delle parole. Trovano spazio nuovi freaks, più umani.

Lanthimos sperimenta di meno ma si dimostra più libero. Più concentrato, più compatto, più divertito. C’è da riflettere, allora, su quanto di vero ci sia. Emblematica la domanda che Michelle pone a Teddy: “Anche la grammatica è un falso costrutto andromediano?”, suggerendo che un po’ – non tanto in fondo – questa dissoluzione non è poi così assurda. Ma, all’inizio di un processo distruttivo, c’è sempre qualcosa di magnifico, così come la prima battuta del film ci suggerisce.

Il mondo reale in cui crediamo di abitare non è, allora, l’unico esistente e le simulazioni rischiano di essere (paradossalmente) più vere del vero. Lanthimos, in questo, ci ricorda lo sguardo di Fassbinder ne Il mondo sul filo, dove ciò che è reale comunica con ciò che non lo è. Bugonia è un’opera bizzarra, per certi versi ripetitiva, ma coerente. Così come Fassbinder, Lanthimos prende in esame la messa in crisi della credenza dogmatica di ogni individuo, convinto di essere unico, autentico, speciale. Tanto da coltivare le proprie idee anche senza avere poteri forti a supporto. Ci può essere a supporto dell’idea, al massimo, un cugino tanto folle quanto il soggetto speciale che ha partorito quella di partenza. L’immagine del mondo reale che emerge non è, però, tipica della fantascienza e insinua il dubbio che forse anche noi viviamo in una realtà che ha annullato le nostre coscienze.

Bugonia richiama Il mondo sul filo – che, a sua volta, si rifà ad Alphaville di Godard – perché non inventa un futuro fantascientifico, ma utilizza un décor contemporaneo. Questo mondo futuro (inteso anche come altro ridotto a quello attuale) non è altro, quindi, che una proiezione del nostro. La pellicola di Fassbinder - dalla trama complicata, che si avvolge a spirale su sé stessa – racconta di un istituto di cibernetica che produce previsioni sul futuro tramite il computer Simulacron (che è in grado di fornire effettive proiezioni delle condizioni di vita nel futuro), in cui, improvvisamente e misteriosamente, si suicida Vollmer, il direttore. Il suo “vice” Stiller ne prende il posto, ma, non convinto del suicidio, inizia una propria indagine, che crea attorno a lui un muro di diffidenza. Trova un’alleata, Eva, figlia di Vollmer, di cui si innamora. La verità si manifesta pian piano in Stiller: il mondo in cui crede di vivere non è altro che la proiezione di un altro calcolatore. La stessa Eva gli rivela di essere l’immagine della vera Eva in un altro mondo. Diventato pericoloso, Stiller sta per essere arrestato dalla polizia; fugge, ma è raggiunto davanti all’Istituto, dove viene abbattuto. Eva, che è riuscita a stabilire un contatto tra i due mondi, lo salva trasferendo altrove la sua coscienza. Nella particolarissima cifra del racconto di fantascienza Fassbinder e Lanthimos dialogano per quanto riguarda il gioco dei ruoli e delle apparenze, ma si mantengono distanti nell’idea di amore come possibilità di conoscenza e di emancipazione, tale da consentire di chiudere Il mondo sul filo con un tono di speranza, per quanto irrazionale. Stiller ed Eva saranno liberi, insieme, in qualche mondo? Di sicuro non è lo stesso destino riservato a Teddy e Michelle.

Lanthimos mette in scena un “complotto dell’arte” baudrillardiano, una battaglia intellettuale fatta di conversazioni “impegnate” e di scambi botta-e-risposta (quelle di Michelle), che sembrano scritte dall’intelligenza artificiale per quanto sono perbeniste. Per fortuna c’è anche tanta azione. L’idea, poi, che l’immagine del mondo sia sempre più distante dalla realtà stessa, si ricollega – ancora – a Baudrillard e al suo concetto di simulacro, in cui la realtà viene sostituita dalla rappresentazione e viene continuamente alterata e manipolata.

Bugonia, però, fa un passo avanti, insinuando l’idea che (forse, in parte) i complottisti possono anche avere ragione. O meglio, ci possono essere delle narrazioni alternative, dei simulacri, capaci di mettere in crisi quello che si crede di sapere. Un piccolo passo in avanti verso una nuova era di Lanthimos. Quella in cui si dimostra meno cinismo ma più ironia, come se ci si prendesse meno sul serio. Vanno forse affrontate così le teorie cospirazioniste e complottiste?

Leggi anche:

Daniela Brogi | L’umanità dopo la catastrofe: “Il sacrificio del cervo sacro”

Daniela Brogi | C’era una volta in Gran Bretagna

Daniela Brogi | Corpi Strani da descrivere: Povere creature!