Michelangelo gigante

L’autore vi aggiunge un “forse”, ma lo fa per smorzare un’affermazione che può sembrare troppo forte: per lui Michelangelo è l’artista “forse più significativo dell’epoca post-antica”. Sono parole di Horst Bredekamp in apertura del suo monumentale Michelangelo, che esce ora anche in Italia per Castelvecchi editore, con la traduzione di Simone Aglan-Buttazzi. Ci voleva molto coraggio per scrivere oggi (come ieri, del resto) una monografia su Michelangelo, e persino le 800 pagine del volume sono in un certo senso poche rispetto alla statura di un artista che già da giovanissimo veniva considerato senza confronti, paragonabile solo ai pittori o agli scultori greci magnificati dalla letteratura classica (le cui opere per la verità nessuno aveva mai visto). Un fuori-classe appunto.

Una vita per quei tempi lunghissima (1475-1564), più che mai attiva e non meno contemplativa. Gli viene rimproverata un’eccessiva “terribilità” di carattere (ma quanto sono intense le dimostrazioni d’affetto per gli amici più intimi...). Controversie e litigi sono all’ordine del giorno, ma nessuno si sogna di mettere in discussione il suo talento e la sua autorevolezza. E poi c’è la smisurata sequenza di opere in scultura, pittura e architettura (e poesia), senza contare quelle andate perdute e i progetti non realizzati. Nessuno di questi ambiti rimane lo stesso dopo la sua comparsa (ruppe “i lacci e le catene delle cose” scrisse Giorgio Vasari), così che davanti a Michelangelo c’è continuamente il rischio di scivolare nella glorificazione agiografica, o di ripescare la vecchia idea romantica di “genio”.

Mentre stende il lungo racconto delle opere dell’artista dall’adolescenza alla grande vecchiaia, Bredekamp riesce invece a tenere a bada i superlativi e – cosa altrettanto importante – si rivolge al lettore con un linguaggio che non richiede necessariamente un esperto d’arte rinascimentale (la sorvegliatissima traduzione gioca una parte rilevante). E dire che c’era da confrontarsi con una bibliografia vastissima, che prende avvio quando l’artista è ancora in vita: Vasari gli dedica una biografia a dir poco elogiativa nel 1550, ma tre anni dopo Ascanio Condivi ne pubblica un’altra, a quanto pare approvata dallo stesso Michelangelo; e di nuovo nel 1568 Giorgio Vasari rivede la versione precedente integrandola e sistemandola. Oltre che fonti insostituibili, sono testi ricchissimi anche sotto il profilo letterario (nel 1962 Paola Barocchi curò uno straordinario commentario in cinque volumi della duplice biografia vasariana, La Vita di Michelangelo nelle redazioni del 1550 e del 1568).

È tutta una fioritura di aneddoti già dalla formazione fiorentina, a cominciare da quel Pietro Torrigiano che fa a pugni con Michelangelo quindicenne e gli rompe il naso schiacciandolo “come se fosse stato un cialdone”.

Oppure, più tardi, il diverbio col fiorentino Agnolo Doni sul pagamento del Tondo che oggi porta il suo nome. E poi le litigate e i battibecchi con papa Giulio II: nel 1506 – il problema era il mausoleo papale – Michelangelo se la prende per davvero, abbandona Roma, e non cede neppure alle pressioni dei messi papali che lo raggiungono in piena notte, ormai in territorio fiorentino. Insomma, le biografie di Vasari e di Condivi, la corrispondenza dell’artista e di altri a lui vicini, le testimonianze dei contemporanei costruiscono un tracciato narrativo avvincente di per sé: non per nulla negli anni Sessanta del Novecento Irving Stone scriverà The Agony and the Ecstasy (e da qui il film con Charlton Heston-Michelangelo e Rex Harrison-Giulio II).

Spogliato della veste romanzesca e, soprattutto, separato dal piano aneddotico dello scontro tra personalità diverse, il tema del contrasto, l’idea di una radicale dialettica interna al pensiero dell’artista attraversa tutto il Michelangelo di Bredekamp. Prendiamo il Bacco del Bargello di Firenze: “Una via di mezzo tra controllo e crollo, tra profondità e ottundimento, tra atletismo e corpulenza: il Bacco è un monumento agli opposti addomesticati e all’armonia che scaturisce dalle contraddizioni”. La Pietà di San Pietro: “Nella salma di Cristo si compenetrano, dolenti, gli ambiti della vita e della morte. Nella Vergine si legano affetto e ostentazione, tolleranza e lutto, l’essere madre e l’essere sposa”. Nel David convivono “rilassatezza ed energia, difesa e attacco”, il suo corpo è “combattuto tra tensione e abbandono”. La statua del Mosè “non suggerisce una successione, bensì un’inclusione, sotto il segno della simultaneità, della latenza di stati d’animo e movimenti corporei contraddittori”.

Un livello di riflessioni che convive con l’attenzione al versante concreto dell’azione artistica (la naturalezza con cui questo avviene è uno dei pregi del libro): ci sono liste della spesa, cave di marmo, barche per trasportarlo da Carrara a Roma, fusioni in bronzo, impalcature, clausole di contratti e somme di denaro, versamenti, anticipi e scadenze; e ci sono anche il mulo e gli occhiali verdi che Vittoria Colonna regalò a Michelangelo nel 1543.

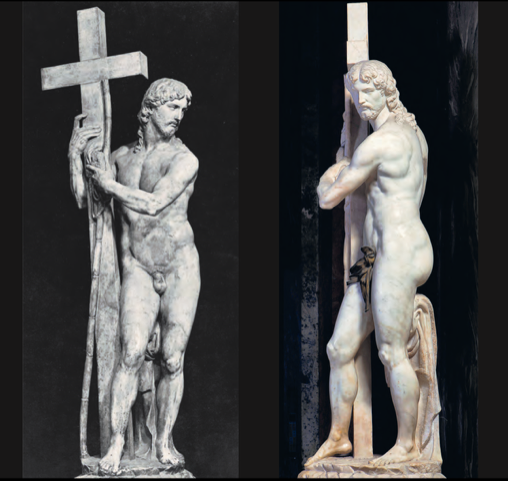

Per non parlare della sorte materiale delle opere e delle loro vicissitudini, quelle della statua del Cristo di Santa Maria sopra Minerva, ad esempio: un committente che ha moltissima fretta (rischia di perdere un’eredità), un blocco di marmo con venature troppo scure, collaboratori che fanno gli elegantoni ma non valgono nulla, i frati che vogliono imporre una tassa (sulla statua raffigurante Gesù!); e non basta: il sandalo metallico a proteggere il piede perché non si consumasse per i troppi baci e il perizoma aggiunto dopo che un monaco aveva danneggiato il sesso della figura. Perché Michelangelo – con una scelta tanto dirompente, quanto coerente con il suo pensiero – aveva raffigurato così il Cristo risorto, totalmente nudo. La violenza del monaco ha ben altra portata (c’è di mezzo l’onnipresente scandalo della nudità), ma annuncia altri episodi di violenza contro opere di Michelangelo: le martellate sul naso della Vergine della Pietà di San Pietro (1972) e quelle al piede del David (1991).

Poi ci sono i colpi di scalpello e la fatica fisica di Michelangelo: “Come una garza, la polvere di marmo si posa tutt’intorno e sull’artista. La fatica, il baccano e il velo di sporcizia che impedisce di avere una visione d’insieme, così come la paura di sferrare un colpo maldestro o quella di una vena nascosta nel marmo in grado di provocare un effetto diverso da quello voluto con lo scalpello, tutto questo indica un impegno ben superiore rispetto a quanto suggerito dalle immagini dell’acqua che defluisce e del ghiaccio che si scioglie. Per poter affrontare il marmo con la massima sensibilità, Michelangelo non adoperò mai i guanti, scolpendo solo a mani nude”. Il tema dello sforzo fisico riguarda anche gli affreschi sulla volta della Sistina (e come non notare anche qui la qualità della scrittura di Bredekamp?): “I colori che gocciolano, s’incollano al corpo e si solidificano rivestendolo come fosse un pavimento”.

L’attenzione che lo studioso rivolge al corpo dell’artista diventa ancora di più scrupolosa verso i corpi in immagine: minutamente analizza braccia, mani, dita, gomiti, cosce, popliti, piedi, glutei, ginocchia (e anche le “finestre inginocchiate”). Gli straordinari ingrandimenti fotografici del libro sono dunque coerenti con questa speciale concentrazione sulla materia-corpo: la mano destra di Cristo della Pietà vaticana e la mano destra del David, quella del Prigione morente del Louvre (“una delle cose più impressionanti mai scolpite nel marmo”), la destra di Giuliano de’ Medici nelle Cappelle Medicee, le mani del Cristo di Santa Maria sopra Minerva a Roma.

Il momento chiave della meditazione sulla corporeità è la volta della Cappella Sistina. Negli affreschi, affollati di oltre trecento figure, Bredekamp mette in luce i margini prima ancora che il centro, le storie della Genesi. Il fatto è che nel grandioso “tempio illusionistico” ideato da Michelangelo risuona una polifonia tutt’altro che semplice, poiché allo splendore delle scene giustamente più celebri – la Creazione di Adamo innanzitutto – risponde la claustrofobica penombra delle zone periferiche: nelle partizioni secondarie dell’immaginaria architettura concepita da Michelangelo, tra cornici modanate, putti-telamoni, teschi di bue, si agitano misteriose figure umane color del bronzo, a coppie.

Tutte sembrano patire la loro detenzione, e ciascuna escogita il suo inutile modo per tentare di evadere da quella costretta oscurità; forse ha ragione Bredekamp, sono “le figure più inquietanti e al contempo commoventi della Cappella Sistina”. Ma stanno davvero fuggendo? la figura umana, libera o impedita che sia, ci impone sempre una domanda: che cosa sta accadendo? ci sentiamo in obbligo di inquadrarla in una qualche storia, in una qualche iconografia. È ciò che succede anche con i cosiddetti Ignudi, le possenti figure maschili che, a coppie, bordano gli episodi tratti del primo libro della Bibbia. In apparenza semplici intermezzi ornamentali, essi contrappuntano come altrettanti a solo, insomma in maniera tutt’altro che discreta, la volta della Cappella.

Il loro incombente esserci, e la loro schietta nudità, sembrano esigere una spiegazione. Lo studioso li legge come “uomini primigeni”, quelli descritti da Lucrezio nel De rerum natura. Ma c’è davvero bisogno di chiedersi chi siano? Assieme agli antenati di Cristo, ai profeti e alle Sibille della stessa volta, questi giovani uomini nudi, impegnati in posture tanto complesse quanto prive di un obiettivo certo, compongono un’antologia dell’inesauribile ricchezza dei movimenti della vita. Del resto è lo stesso Bredekamp a sostenere che essi sviluppano “con la loro potente fisicità, un mondo libero e spensierato che nella sua idealità rappresenta un contraltare delle tragedie e dei momenti felici della Storia umana, inseparabilmente intrecciati”.

La loro stupefacente varietà gestuale (le “diversissime attitudini” come le chiama Vasari) finisce per disorientare e deludere il nostro desiderio di associarli a un significato preciso: è l’azione stessa del corpo a costituire lo scopo della loro presenza.

Alcuni decenni fa, Eugenio Battisti nel tentativo di studiare con esattezza la cinesica di alcune figure di Michelangelo (e di Giorgione) mise in posa due giovani come Ignudi: in questa dimensione espressamente non-artistica risalta bene la poetica gratuità di queste loro pose. La bellezza degli Ignudi, infatti, non è una questione muscolare e neppure l’adesione a un canone proporzionale già dato: il senso di queste figure è riposto nelle posture che essi stessi costruiscono. E per questo la lettura dei movimenti creati dall’artista è da sempre tutt’altro che ovvia: Bredekamp ricorda, all’inizio del Novecento, una frase di Carl Justi a proposito del Tondo Doni: “l’idillio genitoriale diventa una scena di ginnastica casalinga”.

L’energia che muove gli uomini nelle loro “attitudini” si dispiega ovunque nella Sistina e lo studioso mette in rilievo anche figure che giudicheremmo secondarie, o peggio ancora decorative, come le piccole cariatidi e gli “spiritelli” (così li chiama brillantemente) che affiancano Profeti e Sibille. Per spiegare questo trasporto di Michelangelo verso la realtà degli uomini, lo studioso parla di “panempatia”: amava “la bellezza umana, ma universamente ogni cosa bella”, come aveva scritto Condivi.

Ma nel Michelangelo di Bredekamp questa tensione verso la bellezza non viene mai interpretata come riscatto dell’esistenza materiale degli uomini in direzione trascendente: insomma niente spiritualizzazione delle forme e, di conseguenza, il rifiuto della lettura dell’opera dell’artista in chiave neoplatonica che ha caratterizzato gran parte degli studi precedenti. Senza troppo clamore, infatti, Bredekamp smonta o incrina alcuni cardini critici da tempo inclinati verso il luogo comune: al posto della figura titanica delineata tra Otto e Novecento troviamo ora un uomo capace di schernire se stesso, a volte assillato da preoccupazioni, sempre affaticato nel “doloroso atto di creare forme”, talora esausto. E il suo profilo isolato e solitario? Vasari aveva contribuito a questa parte del mito parlando di “salvatichezza” e suggerendo che “si dilettasse della solitudine”, ma Bredekamp inverte la prospettiva e fa di nuovo valere il concetto di “panempatia”: non solo si ferma a lungo sulle ben note relazioni amorose con Tommaso Cavalieri e con Vittoria Colonna, ma fa entrare in scena un’imprevista infilata di amici, allievi affezionati, colleghi ammirati, collaboratori, domestici premurosi e solleciti. Perfino il “non finito” viene letto da un’altra angolatura, quella di un artista che accetta un numero eccessivo di incarichi: “Michelangelo fece della mancanza di tempo una virtù stilistica”.

Eppure queste (e altre) novità d’impostazione critica non spiegano a sufficienza come mai la lettura di questo libro, nonostante le sue maestose dimensioni, sia attraente in ogni pagina e non di rado appassionante. L’autore si muove sempre su un crinale difficile (e spesso mostra di esserne consapevole): da un versante la spiegazione e la dimostrazione, diciamo così, scientifica; dall’altro la strada dell’interpretazione autoriale. Alcuni argomenti sembrano costringerlo a un approccio prossimo alla vecchia iconologia, ma in generale Bredekamp si tiene ben alla larga dalle decifrazioni simboliche, dalle controversie specialistiche, e persino dalle consuete categorie storico-artistiche, per non parlare delle questioni attributive. Resta dunque del tutto aperto il sentiero dell’interpretazione e, attraverso questo, la possibilità di percorsi nuovissimi e di una scrittura straordinariamente chiara, alla ricerca dei “principî di pensiero” che guidarono la mano di Michelangelo.