Di Avatar in Avatar

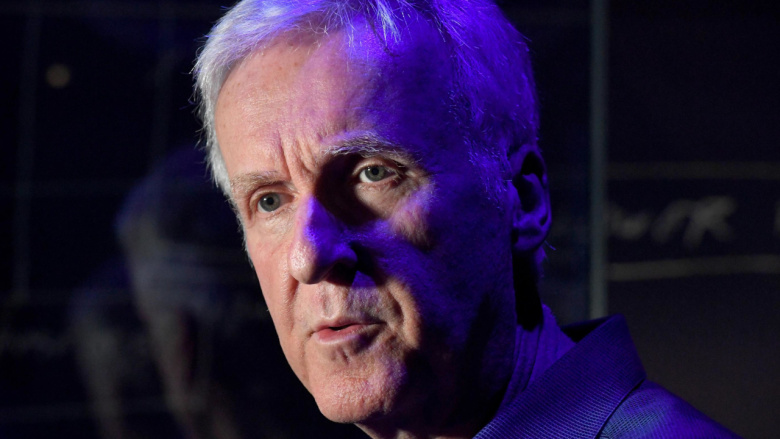

Ho visto il terzo episodio di Avatar nel medesimo Multiplex presso il quale assistetti ai primi due, dando seguito a una sorta di coerenza cultuale, per quanto dettata dalle circostanze, che ben si lega al rito della saga pandoriana. Mentre attendo in coda – mimetizzato tra le tante chiome incanutite – inganno il tempo osservando che, a distanza di sedici anni dal primo film, non è cambiato solo il nome Ancien Régime del multisala (da Warner Village a The Space), ma è proprio cambiata la percezione del mondo. Non in meglio, mi pare. Nonostante i numerosi capovolgimenti geopolitici, i conseguenti massacri quotidiani vicini e lontani, James Cameron, così come riuscì a fare con primi capitoli (Avatar, 2009 e La via dell’acqua, 2022), ha restituito per la terza volta al cinema uno stupore originario, attrazionale, rinnovando da par suo la centralità della sala quale liturgia collettiva, appunto. Ne risulta uno spettacolo potente e immaginifico, che chiede al pubblico di tornare a riempire i teatri per essere goduto al suo massimo: ed ecco che il prodigio accade. Un prodigio condiviso con Checco Zalone: identikit del nostro particulare pop, non certo inatteso, nonostante qualche malcelato timore della vigilia.

Fuoco e cenere mette in scena in modo particolarmente crudo ciò che accade su Pandora in seguito alla devastante invasione della Resources Development Administration. Jake Sully e Neytiri, in lutto per il figlio caduto in battaglia, non conoscono tregua: sono alle prese con una nuova minaccia, questa volta interna. L’ulteriore antagonista è rappresentato dal popolo della cenere, una tribù na’vi, violenta e assetata di potere, guidata dalla spietata Varang. La famiglia di Jake è costretta a lottare su più fronti per la propria sopravvivenza, in un conflitto che ne mette all’estrema prova i limiti emotivi e fisici.

Cameron, a imitazione del proprio alter ego Jake Sully, ha dichiarato che si trasferirà definitivamente su Pandora per dedicarsi anima e avatar ai due episodi rimanenti; i quali, almeno secondo i piani, dovrebbero vedere la luce entro il 2031. Così facendo il regista, demiurgo del proprio pianeta ideale, tenta di fare i conti con la storia degli Stati Uniti, prendendosi la briga di raccontare, sotto la sottile pellicola della metafora, l’eroica resistenza dei na’vi americani, oggi perlopiù confinati nelle riserve, oltre che nell’immaginario dal quale trae origine la saga medesima. Non è un mistero, dunque, che in Avatar sia narrata, con la forza della denuncia, la distruzione dell’habitat precolombiano da parte dei coloni venuti dall’Europa.

Come il George Lucas di Star Wars, Cameron è impegnato a dare credibilità alla visione personale del proprio mondo nel quale, come è stato rilevato da più parti, riverbera l’immaginario hippy che declina in new age. Accanto a esso, possiamo intravedere una affinità narrativa con Piccolo grande uomo (1970) di Arthur Penn, film fondativo in termini generazionali che ha rappresentato un cambio di rotta nella percezione della storia dei nativi. Un’opera, cioè, che potrebbe essere parte del catalogo ispirazionale di Avatar. Da tale immaginario pare originare anche la citata visione armonico-ecumenica che accenna a nozioni naturopatiche, per quanto superficiali, laddove non manca di ammiccare a posizioni no-vax. Ad esempio, nell’episodio del 2022, che perciò risente particolarmente della pandemia, si nota come la santeria indigena curi meglio – e senza effetti collaterali – della medicina di sintesi terrestre. Accanto a questo pot-pourri troviamo il tema centrale dell’interconnessione organica. I nativi si possono connettere al nucleo del pianeta per mezzo di una rete organica, oltre alle reti miceliali, ciò non può non far pensare in termini di metafora alle capacità del web. Un colpo alla natura un colpo alla tecnologia: quella stessa che gli permette di realizzare il suo sogno digitale.

Volendo prendere sul serio il successo del ciclo, non possiamo non porci alcune domande rispetto ad altrettanti elementi narrativi e rappresentativi che paiono corrispondere a contraddizioni senza via d’uscita. Ad esempio, ciò che viene magnificata, tra iniezioni di ingenuità disarmante, è l’economia sostenibile degli autoctoni proprio perché compatibile con un pianeta senziente e i relativi esseri viventi pronti alla connessione. Nessuno escluso? Non propriamente. È proprio il concetto di sostenibilità che rischia di divenire un passe-partout di retorica demagogica, talvolta aporetica, che corrisponde al punto forse più fragile della struttura ideologica che sostiene la saga. Anche se il terzo capitolo dà spazio a una nuova recrudescenza – particolarmente spettacolare – della guerra (insidiosa perché in parte fratricida), Cameron continua a vagheggiare un equilibrio governato da una soprannaturale Madre primitiva, a tratti operante a tratti passiva. Ed è qui che la teoria apre le braccia ad alcune contraddizioni apparentemente senza soluzione.

Gli esseri viventi carnivori, ad esempio, qualora (raramente) compaiano sullo schermo, vengono eliminati per giusta causa da un animale più grosso, ma benintenzionato – s’intende – a mantenere uno status quo sostenibile che, però esso stesso, ha appena contribuito a violare. Nel caso in cui i carnivori corrispondano a ottimi cetacei senzienti e civilizzati, costoro si limitano a mangiare banchi di pesce azzurro che, in un’ottica specista, valgono al pari del nostrano plancton, forse anche meno. Dal canto dei na’vi – raccoglitori/pescatori – anche costoro per desinare sono usi a infilzare pescetti inespressivi, e via discorrendo senza troppi sensi di colpa collaterali a escludere le sardine pandoriane dall’empatia ecologica che permea il magnum opus cameroniano. Sia detto con affetto nei confronti di uno dei più grandi autori cinematografici di ogni tempo, la base ipocrita (e un po’ boomer) del mondo di Avatar corrisponde a quella che ben conosciamo e pratichiamo, chi più chi meno, perché diffusa nell’immaginario culturale e mediatico attuale, troppo spesso esente da autoironia (guai noi, anime prave). Una visione elementare, banalizzante, piuttosto mediocre dell’ecumene virtuale che corrisponde a quello ideale/futuribile auspicabile, per quanto utopico, anche dalle nostre parti in odore di costante sventura climatica. Avatar ci aiuta a pensarci migliori di quel che siamo (esclusi i presenti).

Il punto di forza del film, come dei due episodi precedenti, rimane l’aspetto formale. Per godersi lo spettacolo, bisogna talvolta allentare la cintura di sicurezza del senso critico e soprassedere alla trama quando diviene prevedibile, dando per buono che questo terzo capitolo è una parte di una storia più ampia ancora in fieri. Ad esempio, il film adotta talvolta i codici del documentario (grande amore di Cameron), ma esso è, ovviamente, anche animazione e live action, con annesso effetto Cartoonia, rotoscopio digitale, sequela di sguardi contemplativi fissi su un panorama gigante dinamico e dettagliatissimo, nei cui particolari ci si può perdere. Il panorama dipinto, prima del cinema, era un’arte assai popolare nei neonati Stati Uniti. Tra tutti si ricorda il Mississippi River Valley, realizzato alla metà dell’Ottocento da John Banvard, che sulla réclame millantava tre miglia di lunghezza, una stupefacente rappresentazione paesaggistica celebrativa della bellezza sublime della terra promessa americana: trionfo dell’abbondanza e della wilderness.

Così il panorama di Pandora diventa una biosfera che oggi – grazie alle masse di curiosi che vi accorrono – esiste (e insiste) nella nostra dimensione: poco importa se, per entrarci, si debba andare al cinema o attraversare qualunque altro supporto mediatico. Esiste perché funziona come una proiezione esaustiva delle contraddizioni e delle aspirazioni di quella stessa società occidentale che il film mette sotto accusa senza troppi riguardi. Questo corto circuito regge grazie all’antidoto incarnato dal protagonista: un ibrido tra na’vi e umano; e, dopo l’ultimo episodio, ancor più grazie al ragazzo bianco – Spider – “aumentato” dal micelio che, con quei dreadlock biondi, sembra uscito dalla MTV anni Novanta. Per usare un calco lessicale ormai consunto: è la sublime ipocrisia hollywoodiana, bellezza. È quella disinvoltura morale che seduce anche gli europei: nell’attualità trumpiana, più che mai, ci piace l’idea di essere disincantati, migliori, già assolti. Come se potessimo dirci parte in causa e insieme spettatori di quel modo così americano (infantile, elementare, smargiasso, ingenuo) di creare miti e ritrattarli quando cambiano mode, sensibilità e, soprattutto, i rapporti di forza.

Il franchising Avatar sta tracciando un film grandioso, esteticamente sorprendente, uno spettacolo totale, un dipinto dettagliato che si muove meravigliando il fanciullino che ci abita. È una celeste galleria di visioni stupefacenti, e lo è al di là dei (o nonostante alcuni) contenuti propinati. Se ci si arrende senza troppe condizioni, Avatar può rappresentare un’esperienza visiva totalizzante. È il climax dello spettacolo cinematografico fenomenico e attrazionale contemporaneo; a giudicare dai grandi numeri, il pubblico – e se pensiamo al 2022, nonostante la pandemia – e i lunghi anni che ci separano dal primo capitolo, si è connesso ancora dalla biofibra di Cameron e risponde agli impulsi sensoriali in massa, per mezzo della rete che lega gli esseri viventi di Pandora. Ma Avatar è puro cinema perché è magniloquente nell’azione scenica, ossia l’avventura, l’azione, ed è anche, al contempo, una – non si sa quanto volontaria – caricatura e omaggio ai generi e alla tradizione hollywoodiana. Dispiace (egoisticamente) che il grandissimo talento di Cameron nei prossimi anni non sarà più al servizio di altre storie, estranee a Pandora e dintorni, ma altrettanto spettacolari, come ha fatto nel celeberrimo passato produttivo, ricco di successi e innovazioni.

Sin dal suo esordio esplosivo, Avatar è entrato a far parte di quella galleria di universi utopici/distopici che la fantascienza cinematografica ha saputo costruire nel dettaglio, ricordandoci nel frattempo quanto sangue costi la libertà che tendiamo a dare per scontata. Nei tempi attuali così periclitanti, questo è uno dei temi del film da salvare, senza dubbio. Comunque la si pensi, Avatar è anche il trionfo del cinema in sala e della sua lotta contro un’estinzione sempre possibile: in ciò esprime una testardaggine quasi unica, che fa rima – e non solo per metafora – con la resistenza dei nativi di Pandora.

Leggi anche:

Avatar, la meraviglia e il cinema che verrà | Simone Spoladori