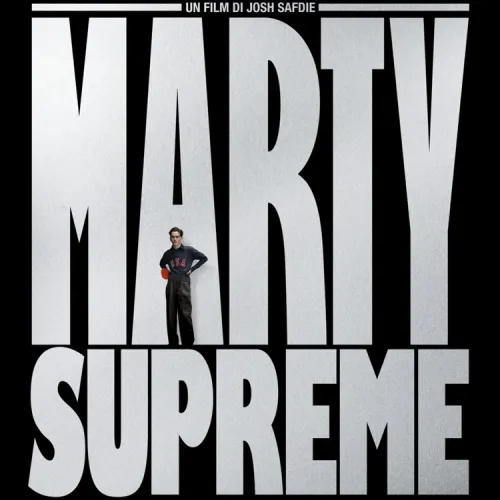

Marty Supreme. La vita è una pallina da ping-pong

Poche cose non sacrificheremmo pur di non rinunciare alle geremiadi contro ciò che ci capita. E più passano gli anni, più ci lamentiamo. Se siamo convinti che la nostra vita è complicata, è perché non conosciamo quella di Marty Mauser. I primi quattro minuti di Marty Supreme danno il tono al resto del film. Niente di drammatico, almeno per adesso, ma non c’è una cosa che vada per il verso giusto: commesso nel negozio dello zio, sta facendo provare un paio di scarpe a una signora ma sono troppo strette; nel frattempo arriva l’amante (Odessa A’zion) con cui appartarsi nel retrobottega, ma lo zio lo chiama in ufficio per promuoverlo “manager”, che è l’ultimo dei suoi desideri. Perché in realtà non gli importa nulla del negozio o dell’amante. Vuole solo diventare un campione di ping-pong. La partita decisiva dovrà giocarla in Giappone e contro un giapponese che, come dice lo speaker del cinegiornale, “ha con sé 83 milioni di anime che si danno la mano”. Marty, invece, è solo: non è una bandiera, non è l’Ebreo, nemmeno è un esemplare di self-made man. Non rappresenta nessuno: è uscito armato di tutto punto dalla testa del dio dello sport. Non lo ha mai sfiorato l’idea di non essere il migliore, ed è difficile immaginarlo bambino o adulto, o comunque diverso da com’è ora. Marty non cresce, non matura, non cambia. Accelera, e basta.

Viene dai bassifondi, le sue uniche risorse sono il colpo d’occhio e la concentrazione totale nel gioco e nel resto. Affronta ogni situazione come se ne andasse della vita. Più che un uomo, è una pietra rotolante che porta scompiglio tra gl’immigrati ebrei della Lower East Side di Manhattan. In questo ricorda altri trickster del cinema, corpi estranei al loro ambiente sociale, che finiscono col mandare in crisi: il Johnny Boy di Mean Streets, il “laureato” di Dustin Hoffman e, più, indietro, il principe degli incongrui, Charlot, al quale assomiglia per via dei baffetti neri che sembrano appicciati sulla faccia da ragazzino di Timothée Chalamet, dandogli la stessa età indefinita del modello chapliniano. Come il vagabondo di Tempi moderni, Marty danza ai bordi di enorme buco senza caderci dentro, ma per due ore e mezza.

Marty Supreme di Josh Safdie è l’ultimo capitolo di una trilogia dei “predestinati” iniziata il 2013 con il documentario Lenny Crooke e continuata il 2019 con Diamanti grezzi, l’ultimo dei film girati con il fratello Benny. Nel documentario c’era un giovanissimo cestista nero, numero uno delle squadre liceali, in predicato di entrare nel circuito dell’NBA, ma che la troppa nonchalance e la poca disciplina tengono a bagnomaria fino a quando deve piantare tutto, diventando una specie di Homer Simpson alle prese con le costolette di maiale per la famelica prole. Il protagonista di Diamanti grezzi è un gioielliere con la passione per le scommesse, bravissimo a mettersi nei guai e convinto di cavarsela sempre e comunque, ma che ha fatto i conti senza l’oste. Anche Marty è sicuro di essere il prescelto, the chosen one, come si presenta ai giornalisti che lo intervistano durante il torneo di Londra. Ma, a differenza degli altri due, non c’è un momento in cui si lasci andare e dimentichi qual è la sua meta, perché sa che il mondo si metterà di traverso. Non ha allenatori, fratelli o amici. Ha una mamma (Fran Drescher), ma se gli chiedono dei genitori risponde che lei è morta di parto e il padre lo ha abbandonato a due anni. In un certo senso è vero: Marty non ha una storia alle spalle, né una eredità da portare avanti, nemmeno il prestigio di un trauma o una ferita da guarire. Ed è questo che lo spettatore non è preparato a vedere: qualcuno che non redime, non ripara, non “sublima”. Per noi il mondo è un giocattolo rotto. Per Marty, che avrebbe tutte le ragioni per pensarlo, no: il mondo è così come è, e lui non ha il tempo di recriminare.

Come Mark Kerr, il protagonista di The Smashing Machine (il film che l’altro Safdie, Benny, ha girato quasi in contemporanea), Marty è un pioniere dello sport: lì l’MMA nell’America fine anni Novanta, quando era considerato una rissa da taverna, qui il ping-pong negli anni Cinquanta, quando era poco più che un passatempo. Li accomuna una solitudine radicale. Però, mentre nel film di Benny la macchina da presa è un coltello che separa Kerr dal resto, Marty si fa scivolare addosso le cose proprio quando ci è dentro fino al collo. Inseguito, desiderato, perseguitato, riesce a non farsi invischiare. Semmai è lui che porta via tempo, energie e soldi agli altri. È l’anti-Rocky. Qualsiasi inganno o compromesso è lecito se torna utile all’unica causa che riconosce: se stesso. Vicine di pianerottolo oppure belle sconosciute sono da sedurre, a patto che abbiano qualcosa da offrire. Finanziatori squali, madri apprensive, parenti facoltosi, tutti devono lasciare un pegno sull’altare del successo di Marty, che per arrivarci è disposto a qualsiasi cosa, soprattutto mentire. È un istrione ma non è un ipocrita. È un presuntuoso, non un vanesio. Non vuole medaglie da far ballare sul petto, ma vera gloria. Quando dovrà scegliere tra abbassare la testa e garantirsi così un futuro, oppure accettare l’agón e bruciarsi, sceglierà di bruciarsi, pur di abbagliare il pubblico.

Il suo capolavoro è agganciare al proprio carro una ex diva di Hollywood e il marito imprenditore (Gwyneth Paltrow e Kevin O’Leary). Si farà sponsorizzare da lui, e lei gli si getterà tra le braccia dopo un corteggiamento insistente, rapido ed esatto, diventando la sua Mrs. Robinson. Un’ombra attraversa lo sguardo di Marty la prima volta che la stella del cinema sale nella sua stanza con quasi niente sotto la pelliccia. È un poco troppo perfino per un tipo come lui. Ma è questione di secondi. Infatti si riprende subito. La forza trionfale della scena aumenta perché è preceduta da una sequenza di segno opposto: il flashback di un internato in un campo di concentramento, fatto di boschi, buio, miele viscoso e luccicante. Un momento di sospensione fiabesca, una fiamma scura che vibra e trattiene la luce, per spanderla su quello che segue.

Marty è il contrario di un enfant gaté, ma, invece di maledire il destino cinico e baro, agisce: “nella mia vita sta andando tutto a rotoli, ma riuscirò a trovare una soluzione”. Non perde la testa quando gli eventi precipitano, cioè sempre. Il mondo è rappresentato come instabile, sovraffollato, sul punto di esplodere. Lui lo attraversa senza perdere la bussola della propria ambizione. Questa asimmetria tra messa in scena e personaggio è una delle chiavi del film. Nella sua corsa Marty trasforma gli ostacoli in sponde che ridanno slancio al movimento, è una pallina che nessuna racchetta può schiacciare a terra, è un torrente che le rocce rendono più impetuoso. Alle volte gli ostacoli-sponda si addensano in oggetti che invadono lo schermo: la scatola di scarpe all’inizio del film, un frammento di piramide, una borsa piena di dollari, il collier dell’attrice. E soprattutto le facce, certe facce che gli attori non possono fare a comando, e sta al regista sorprenderli negli istanti di abbandono, gli intervalli tra un’espressione e l’altra quando il volto affonda in una sovrana indifferenza. Marty rimbalza anche su quelle.

Una delle trame secondarie si sviluppa attorno a un cane. Tutto nasce da un incidente assurdo a partire dal quale le azioni iniziano a sabotarsi a vicenda. Marty è in una pensione di quarta categoria, sotto la doccia, quando il pavimento cede: precipita con tutta la vasca nella stanza sottostante, centrando in pieno un gangster (Abel Ferrara) che sta facendo il bagno al cane. Il boss, che si è rotto un braccio, gli affida l’animale, ordinandogli di portarlo dal veterinario in cambio di tanti soldi. Lui dice di sì, ma poi va nelle bische fingendosi un dilettante, fino a quando lo smascherano, costringendolo a una fuga rocambolesca in automobile durante la quale il cane scappa. Lo ritrova nella casa di un bifolco che, pur di non restituirlo, spara. La notte prima della partenza per il Giappone, il gangster si rifà vivo e lo costringe ad accompagnarlo dal bifolco. Finisce in un duello in cui i due ceffi si uccidono a vicenda, permettendo a Marty di sfilare il portafoglio del boss e scappare sull’auto del tirapiedi colpito a sua volta da un proiettile vagante.

È solo un esempio. L’intero film è un avvicendarsi di progetti che abortiscono, fili che si spezzano, vetri che vanno in frantumi. Nulla arriva al punto di maturazione ma, ciononostante, tutto va avanti. Su Marty piovono colpi durissimi ma resta a galla perché è un tattico assoluto. Aderisce senza riserve alla situazione, per quanto imbrogliata. Si adegua, per padroneggiarla. Così la sua vita a senso unico agisce nel mondo, facendosi versatile e vittoriosa.

Una cosa sola lo prende alla sprovvista: diventare padre. Lo spettatore lo sa fin dall’inizio, perché dopo l’amplesso nel negozio, appena prima del titolo del film, vediamo uno spermatozoo che feconda un ovulo. Quando l’infermiera della nursery gli mette sotto il naso l’ingombrante fagotto e lui scoppia in un pianto liberatorio, viene da chiedersi se saprà trasformare in sponda anche l’ultimo ostacolo. Riuscirà Marty a battere in breccia la prosa del mondo che lo aspetta? Non lo sapremo mai. Una cosa è certa: tra un lamento e l’altro, ci resta la consolazione che in questi tempi di miniature morali il cinema americano è ancora capace di cose grandi.

Leggi anche:

Colonscopia del capitalismo finanziario | Pietro Bianchi