Speciale

Gioco

Quello che guarda il dito anziché la luna ha le sue ragioni per farlo e dovrebbe anche stare un po' più simpatico di quanto in media non risulti. Almeno altrettanto del bambino che ha ricevuto in dono un giocattolo e una volta liberatolo dalla confezione si mette a giocare con quest'ultima (bambino che però tanto simpatico al donatore non sarà).

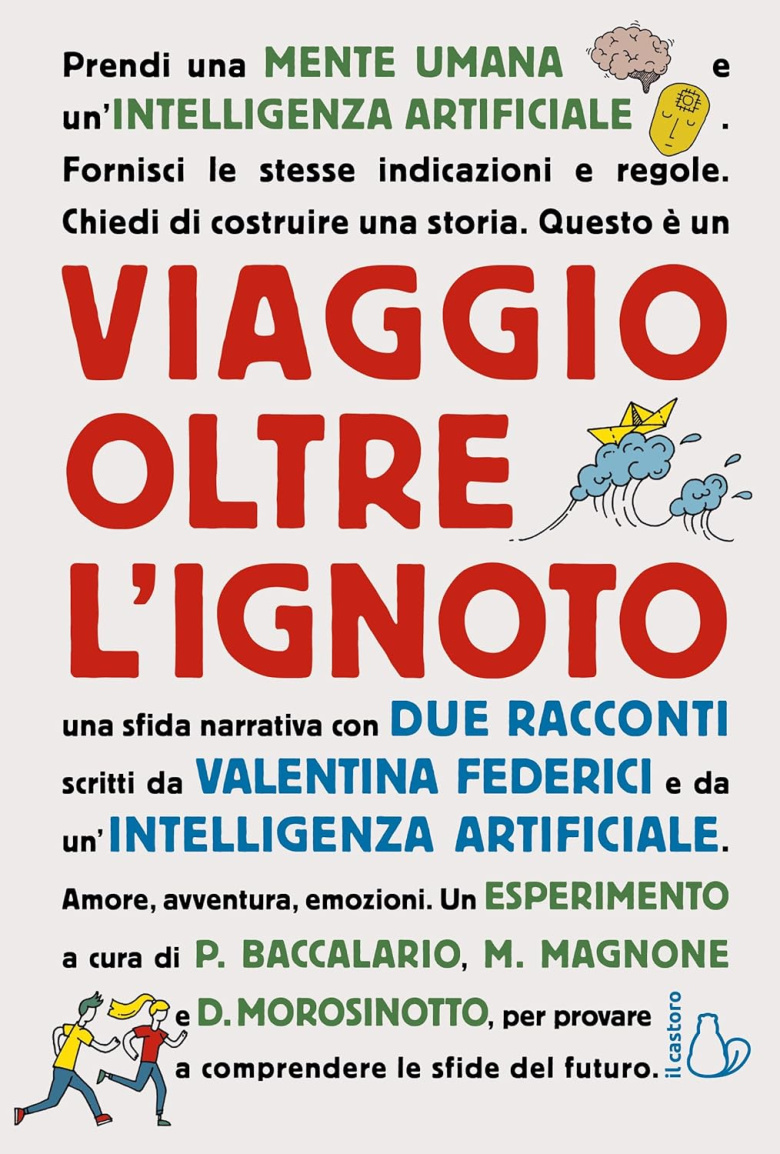

A proposito di giochi e di confezioni di giochi, nel 2024 la quarta di copertina di un libro sfidava il lettore: "Sai riconoscere quale brano è stato scritto da un'autrice e quale da un'Intelligenza Artificiale?". I due brani erano i seguenti.

"Il suo destino sta per compiersi. Eco lo sa. Tiene gli occhi incollati al vortice dell'Iynx. È splendente, è un fuoco, è un lampo. A vederlo da fermo, sembra poco più di un gioco, un cerchio di metallo dorato che incornicia l'immagine di un uccellino".

"Il mare si sollevò quando una piccola imbarcazione emerse dalla nebbia, con le vele strappate e l'albero maestro spezzato. A Maia si strinse il cuore in gola vedendo l'imbarcazione sbandare tra le onde, sul punto di affondare".

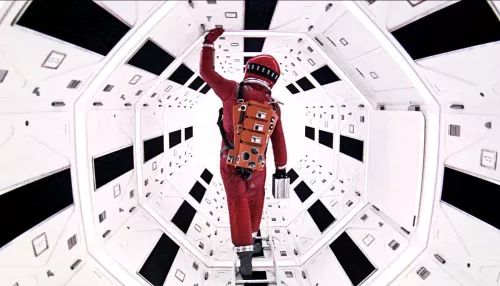

È passato soltanto un anno ma per la tecnologia non è poco: allora la generazione di testi tramite Intelligenza Artificiale era ancora più nuova e sorprendente di quanto lo sia ora; era anche meno accurata. Almeno un indizio per indovinare lo si aveva: una vera scrittrice non avrebbe dovuto lasciar passare una doppia immagine figurata come "si strinse il cuore in gola". Il cuore o sale in gola oppure si stringe nel petto: le due cose assieme suonano un po' come "pianse sul latte sceso alle ginocchia". Ma ChatGPT, o chi per esso, non lo sa. Attenzione, però: non sono più i tempi di 2001 Odissea nello spazio, dove l'Intelligenza Artificiale del computer Hal 9000 si rivela come tale poiché commette errori (anche è dichiarata infallibile, persino da sé stessa). L'errore dell'Intelligenza Artificiale ora si chiama "allucinazione" ed è circostanziale. A mettere in sospetto oggi sono casomai i testi che sembrano un po' troppo corretti, poiché come lettori non siamo più abituati a scritture di imperturbabile e impeccabile medietà. Il proverbio su “Errare humanum est” guadagna così nuove connotazioni.

Ma torniamo al libro. Il titolo era: Viaggio oltre l'ignoto (editore il Castoro, 2024); meno facile compilare la casella dell'autore. Il libro comprendeva due testi: uno materialmente scritto da una scrittrice, di nome Valentina Federici; l'altro composto da un pool di cinque intelligenze artificiali. Sia la scrittrice sia il pool avevano ricevuto lo stesso tema o diciamo pure prompt: raccontare un triangolo amoroso ambientato in un futuro fantastico. A decidere il tema era stato un terzetto di editor, Pierdomenico Baccalario, Marco Magnone e Davide Morosinotto. Quando l'autrice e i suoi colleghi inanimati hanno eseguito il rispettivo compito uno dei tre editor ha lavorato sul testo di fattura umana, un altro sul testo di fattura AI e il terzo su entrambi i testi. Quest'ultimo ignorava a chi, o a cosa, andasse attribuito questo e quel testo.

Commentando la notizia all'epoca dell'uscita del libro erano tornati in mente i precedenti delle partite a scacchi fra esseri umani e computer, una delle quali compare proprio in 2001 Odissea nello spazio. Ovviamente la vince il computer, come sarebbe effettivamente capitato più di vent'anni dopo la produzione del film al computer Deep Blue contro il campione mondiale Garry Kasparov.

Gli esseri umani hanno sempre desiderato inventare qualcosa a loro immagine e somiglianza e questa ambizione può essere vista in molti modi: come una necessità spirituale; come una propensione prometeica destinata ad attirare il malocchio degli dèi; come l'inseguire le dantesche "virtute e canoscenza"; come il comprensibile e astuto desiderio di alleggerirsi la vita dai compiti più faticosi. Fra questi diversi intenti qui possiamo selezionarne due, almeno apparentemente molto diversi fra loro: l'intento di generare un proprio simile per rispecchiarvisi e l'intento di procurarsi un compagno di gioco. Lo "shining" che dà titolo a un altro film di Stanley Kubrick è il luccichio che fa brillare lo sguardo del bambino solitario, quando gioca e dialoga col suo amico immaginario. Ora che le macchine hanno voce per parlare e reagiscono in modo tanto appropriato e articolato ai nostri stimoli l'illusione si è fatta assai realistica, tanto che è difficile non cadervi. Ma nella preistoria di queste invenzioni non troviamo soltanto il Golem, Frankenstein e l'Apprendista Stregone: troviamo anche le macchine che lanciano i piattelli o sparano le palline per i tiratori e per i tennisti, i flipper, i videogame... Apparati di gioco di cui facciamo i nostri compagni e i nostri avversari, produttori di evenienze stocastiche con cui amiamo cimentarci e addestrarci.

Gioco o sperimentazione? Fra i primi che in Italia hanno provato la scrittura in collaborazione con un'Intelligenza Artificiale si annovera Rocco Tanica, che così ha scritto il suo libro Non siamo mai stati sulla Terra (Il Saggiatore, 2022) ed è da notare che lo stesso autore negli anni Ottanta è stato tra i primi musicisti italiani a operare con i software di produzione musicale. Sarà invece superfluo ricordare le doti creative e umoristiche del musicista, fondatore di Elio e le Storie tese nonché autore e personaggio radiofonico e televisivo.

Tutti questi indizi ci dovrebbero portare a pensare che tra sperimentazione e gioco la differenza può assottigliarsi alquanto. A quello che sta succedendo nell'ambito dell'AI generativa si applica alla perfezione il modello elaborato da Roger Caillois (1913-1978), lo studioso francese che nel suo fondamentale I giochi e gli uomini ha studiato le spinte che ci portano a giocare. Sono quattro, e quella che viene in mente per prima è l'impulso agonistico a voler prevalere. Non è presente soltanto alle Olimpiadi, ma anche nei videogiochi, nelle partite a scacchi con la macchina e in confronti come quello del libro Viaggio oltre l'ignoto. Meglio il testo dell'autrice o quello della macchina? Ma soprattutto, come distinguerli? Ecco che l'impulso all'agonismo cede il posto a quello al travestimento e ai giochi di simulazione. Facciamo che eri una macchina, facciamo che la macchina era una scrittrice... L'Intelligenza Artificiale come bambola sempre più perfezionata, meglio pettinata e vestita e pericolosamente servizievole, per un'umanità mai stata meglio disposta verso le proprie inclinazioni più puerili.

Caillois riconosceva poi altre due categorie di spinte a giocare, e anche quelle risultano pertinenti. Dopo il gioco contro un avversario e il gioco a travestirsi c'è il gioco con il caso: dove verrà sparato il prossimo piattello? Quanto veloce arriverà la prossima pallina? Quali parole sceglierà ChatGPT per rispondere al mio prompt? Non si può negare che anche questo aspetto sia presente nelle nostre frequentazioni di ChatGPT. Infine l'ultimo impulso, quello più inquietante: la ricerca della vertigine che ispira già i giochi infantili del girotondo, dell'altalena, delle giostre e che nel nostro rapporto con l'Intelligenza Artificiale generativa può disorientarci e farci perdere la nozione della nostra coscienza e della nostra volontà.

L'accostamento all'AI in forma di gioco è probabilmente il più sano: giocando sperimentiamo le possibilità della nostra interazione e lo facciamo mantenendoci su un piano di realtà separato, operando quindi con un certo distacco. È per questo che, quando si ha a che fare con un oggetto senza sapere a che serva, cominciare a giocarci è una buona politica. Ricordandoci che lo stesso Caillois ci ha poi insegnato che ogni impulso al gioco porta a possibili degenerazioni: probabilmente presagiva quello che oggi chiamiamo "ludopatia" (negli anni Sessanta ha scritto uno studio sulle lotterie istantanee e uno sulle slot machine).

Impostandola così la questione mostra un aspetto particolarmente interessante. Lo hanno notato i tre editor del libro-gioco-esperimento tirando le conclusioni del loro esperimento. Si sono accorti che il software è del tutto indifferente a una cosa: a piacerci. Con il tempo i chatbot sono diventati sì compiacenti, generano frasi di rammarico quando facciamo notare loro errori e manchevolezze. Ma già quando Kasparov batteva ancora il computer si diceva che una differenza importante fra i due era che il secondo non "rosicava". Provare il senso della sconfitta, rimanerci male, comprendere che "bisogna saper perdere" come in una vecchia canzone lui non può. Possiamo soltanto insegnargli noi a darcene i segni, come comportamento appreso, grazie alle fonti con cui alimentiamo il suo dataset. Ed è lì che l'invenzione di un apparato di gioco si riconfigura come creazione di un sosia in cui rispecchiarci: è lì che il gioco con la macchina rivela l'impulso non soltanto a perdere ma anche a perdersi, quindi alla vertigine e all'abisso.

Prompt, Chi parla? Voci raccolte da Stefano Bartezzaghi, speciale in collaborazione con MAgIA, Magazine Intelligenza Artificiale. Leggi la rivista qui.

Leggi anche:

Stefano Bartezzaghi | Falso

Stefano Bartezzaghi | Mistificazione

Stefano Bartezzaghi | Evidenza

Stefano Bartezzaghi | Voce

Stefano Bartezzaghi | Memoria

Stefano Bartezzaghi | Creatività