Jack Lemmon, American Mensch

Se dovessi individuare con sicurezza la rappresentazione più chiara, toccante ed efficace dell’idea di riscatto morale nel cinema statunitense, credo che non avrei dubbi. È una scena di L’appartamento, cinque premi Oscar, co-sceneggiato, diretto e prodotto da Billy Wilder nel 1960. Il protagonista del film, C.C. “Buddy” Baxter, interpretato da Jack Lemmon, è uno che ce l’ha fatta. Impiegato in una grande compagnia assicurativa newyorkese, ha adattato il proprio appartamento a pied-à-terre per le occasionali avventure galanti dei dirigenti. Disagi e frustrazioni non sembrano turbarlo più di tanto, tutto sembra scivolargli addosso, l’occhio fisso al miraggio della carriera. Nel giro di poche settimane, il solerte Baxter brucia le tappe e arriva ai piani alti, braccio destro del capo del personale Sheldrake (Fred MacMurray).

Fino a quando l’ascensorista Fran Kubelik (Shirley MacLaine), la sola persona verso la quale Baxter senta di provare un sentimento molto simile all’amore, al termine di una serata trascorsa con l’amante Sheldrake, esasperata ormai delle sue continue promesse di divorzio (l’uomo è sposato e padre di due figli), decide di farla finita una volta per tutte proprio nell’appartamento di Baxter. L’uomo, che è rientrato appena in tempo per impedire il peggio, sulle prime si preoccupa unicamente di evitare fastidiosi clamori; e a poco sembrano valere i saggi consigli del dottor Dreyfuss (Jack Kruschen), gentile medico ebreo suo vicino di casa, che vigorosamente lo invita ad assumersi le proprie responsabilità: “Perché non cresce un po’, Baxter? Sia un Mensch!”. Eppure, qualche giorno più tardi, quando Sheldrake, che nel frattempo è stato buttato fuori casa dalla moglie stanca dei suoi tradimenti e ha ripreso la relazione con Ms. Kubelik, gli chiede ancora una volta la chiave dell’appartamento, Baxter ha un sussulto di dignità: “Niente chiave”. Sbalordito, Sheldrake lo raggiunge mentre questi sta raccogliendo le proprie cose dalla scrivania, prima di abbandonare il posto e l’azienda. “Ma che le sta succedendo, Baxter?”, domanda. E l’altro, pronto: “Eseguo gli ordini del dottore. Ho deciso di diventare Mensch. Lei conosce il tedesco? Un essere umano”.

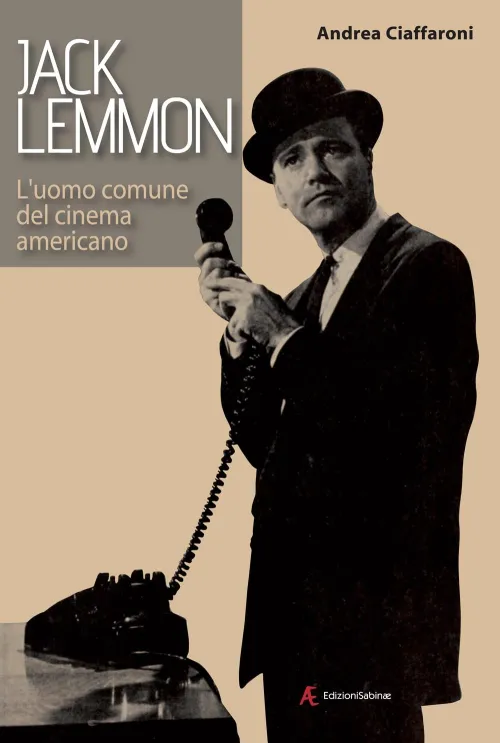

Quanti Baxter ci sono stati nella carriera di Jack Lemmon? Uomini comuni, dagli orizzonti modesti, colti in quei momenti d’incertezza che spesso decidono un’esistenza intera: vendersi definitivamente oppure diventare Mensch? “Jack Lemmon è stato mr. Everyman, l’uomo comune, l’anonimo cittadino con i suoi problemi personali”, scrive oggi Andrea Ciaffaroni nella sua biografia – la prima in italiano dedicata all’attore – non a caso intitolata Jack Lemmon. L’uomo comune del cinema americano (Edizioni Sabinae, 2025, pp. 328, con una postfazione di Alberto Crespi). “Lui stesso”, ricorda Ciaffaroni, “era solito dire che i suoi personaggi ad un certo punto della storia arrivavano a chiedersi cosa fosse giusto fare”.

Nato un secolo fa, l’8 febbraio 1925 a Newton, ameno sobborgo residenziale di Boston oggi famoso soprattutto per la qualità della sua istruzione pubblica, John Uhler Lemmon III era il primo e unico figlio di un'agiata coppia borghese. Il padre, John Uhler Jr., lavorava come dirigente nell’ambito dell’industria del pane; la madre, Mildred LaRue Noel, detta Millie, era nipote di uno dei maggiori imprenditori edili di Baltimora. In apparenza, la più classica delle famiglie WASP (ovvero White Anglo-Saxon Protestant, sebbene il piccolo Jack fosse stato cresciuto nel cattolicesimo come suo padre); in realtà, come rivela Ciaffaroni, piuttosto disfunzionale, con il babbo spesso assente per ragioni di lavoro e la mamma un po’ troppo attaccata alla bottiglia.

L’infanzia e l’adolescenza di Lemmon trascorrono dunque in relativa solitudine, se si escludono i frequenti ricoveri ospedalieri (in una tarda intervista spiegherà d’aver avuto “tutte le malattie infantili possibili”). Il che non gli impedirà di accedere alla migliore educazione che uno della sua classe poteva garantirsi, culminata nel 1943 con l’iscrizione a Harvard grazie a un programma speciale per l’addestramento degli ufficiali riservisti (siamo nel bel mezzo della Seconda guerra mondiale). Lungi dall’essere uno studente particolarmente brillante, Lemmon ha comunque modo di avvicinarsi alla recitazione grazie a uno dei più antichi e prestigiosi circoli drammatici di Harvard, lo Hasty Pudding Club, famoso per i suoi spettacoli ricchi di salace umorismo, travestimenti e giochi di parole. Una volta completati gli studi e ottenuto il congedo dalla Marina statunitense, ha ormai deciso: quella dell’attore sarà la sua carriera.

Con il suo background, Lemmon avrebbe potuto benissimo incarnare sul grande schermo la faccia pulita dell’America, quella del progressismo “perbene” e senza eccessi (liberal sì, ma non radical, per carità!), alla Spencer Tracy, o al limite alla James Stewart. Ma lo showbiz stava cambiando: il suo primo ruolo in una produzione televisiva è del 1948, la prima parte accreditata in un film è del 1954, con La ragazza del secolo di George Cukor. Sono gli anni in cui il sistema degli Studios, che aveva dominato il cinema statunitense nei tre decenni precedenti, incomincia a scricchiolare. Si può dire che il giovane Lemmon sia stato una delle ultime star della vecchia Hollywood: una posizione scomoda che però si sarebbe rivelata la sua fortuna. “Si trovò al momento giusto nel posto giusto”, scrive Ciaffaroni, “e per una serie di coincidenze passò dal varietà alla radio, alla televisione in diretta e al cinema nel giro di pochi anni, quando debuttare sul grande schermo significava incrociare nomi come George Cukor e John Ford”.

Lemmon diventerà così la faccia nevrotica dell’America, quella del disagio che cova sotto l’apparente benessere dell’età di Eisenhower prima e della primavera kennediana poi. Decisivo in questo processo sarà l’apporto di un altro esponente anomalo dello Studio System come Billy Wilder. Più vecchio di una ventina d’anni rispetto al suo attore-feticcio (era nato nel 1906), originario di uno shtetl dell’Europa orientale, Wilder si era formato come giornalista e sceneggiatore nella Berlino weimariana, per poi fuggire negli USA all’indomani dell’ascesa di Hitler. Da autentico outsider, sapeva guardare ai miti e ai riti della sua patria adottiva con occhio acuto e tutt’altro che compiacente.

Il sodalizio fra Wilder e Lemmon inizia alla grande nel 1959, con il leggendario A qualcuno piace caldo. Riscrivendo una sconosciuta commediola tedesca vecchia di quasi trent’anni, Wilder e il suo sceneggiatore-complice I.A.L. Diamond mescolano farsa slapstick, commedia romantica e gangster movie, mettendo in discussione generi hollywoodiani e generi sessuali. In coppia con il “bello” Tony Curtis e con l’apporto di una Marilyn Monroe all’apice della sua bravura d’interprete, Lemmon si rivela per Wilder il volto e il corpo ideale, con la sua recitazione modernissima, scattante, sguardi in tralice e repentini cambi di movenze.

Nei doppi panni del jazzista Jerry e della contrabbassista Daphne, è inizialmente costretto per necessità a fingersi (e convincersi, soprattutto) di essere donna, poi disposto ad accettare con gioia l’eventualità (memorabile lo scambio fra Lemmon e Curtis: “Sono fidanzato”. “Congratulazioni. Chi è la fortunata?”. “Io.” […] “Ma tu sei un uomo! Perché mai un uomo dovrebbe sposare un altro uomo?”. “Per sistemarsi!”) per tornare infine a rivelarsi come uomo… salvo scoprire che al promesso sposo (il magnifico veterano Joe E. Brown), dopotutto, la cosa non interessa granché: “Beh, nessuno è perfetto”.

Durante le riprese Wilder si rende conto che Lemmon, abbonato alle parti di attor giovane brillante, nasconde una gamma interpretativa estremamente ampia e non ancora sondata: “Gli attori possono offrirti due o tre articoli prima di svuotare gli scaffali”, dirà in seguito, “mentre Jack era tre-quattro catene di negozi, i cataloghi e tutto il resto!”. Così, ad appena un anno di distanza dall’exploit di A qualcuno piace caldo, lo reimpiega in L’appartamento, che Guido Fink, nel suo indimenticabile volume sulla tradizione ebraica nel cinema americano, definiva giustamente “un disperato saggio, in chiave di commedia, sulla solitudine urbana”. Lemmon diventa quindi la maschera dell’americano middle-class che fatica a stare a galla in una società effervescente, dove il benessere e i capitali sembrano essere a portata di mano – purché naturalmente si metta a tacere la coscienza e si sia disposti a qualche compromesso.

Per buona parte degli anni Sessanta le sue prove attoriali più significative seguono due filoni principali, entrambi inaugurati dai film wilderiani: da un lato la farsa, dall’altro il dramma venato di commedia. Rivelatrice, in questo senso, è la collaborazione con Blake Edwards, che lo dirige dapprima come interprete drammatico nel notevole I giorni del vino e delle rose (1962) e in seguito, anche se con risultati meno convincenti, sul versante del comico puro in La grande corsa (1965), omaggio esplicito e un po’ prolisso alle comiche d’antan (è dedicato a Laurel & Hardy).

Spetta nuovamente a Wilder il compito di rinverdire il personaggio. In Non per soldi… ma per denaro (1966), affida a Lemmon il ruolo del mite operatore televisivo Harry, costretto dal cognato Willie, avvocaticchio intrallazzatore (Walter Matthau, per la prima volta in coppia con Lemmon e subito premiato con l’Oscar), a fingersi vittima di un infortunio sul lavoro per intascare un cospicuo premio assicurativo. Malgrado il film non abbia particolare fortuna al botteghino (forse troppo lungo e statico, sicuramente troppo acido per il pubblico statunitense), Wilder intuisce subito il potenziale del connubio Lemmon-Matthau, e cerca di assicurarseli subito per una trasposizione cinematografica di una pièce firmata da Neil Simon, che in quegli anni furoreggia a Broadway: La strana coppia. La Paramount e lo stesso Simon, però, timorosi che Wilder e Diamond possano rimaneggiare troppo la commedia, si oppongono, e il film viene diretto dal più scialbo Gene Saks; con i suoi incassi altisonanti, ha comunque il merito di cementare definitivamente il sodalizio artistico fra i due protagonisti, destinato a diventare negli anni una vera e propria amicizia, anche lontano dal set. Il segreto? “La chimica”, spiegherà Lemmon. “È qualcosa che hai, come il colore dei tuoi capelli. E avviene solo quando entrambi siete sulla stessa lunghezza d’onda. In una scena, riesco a capire dove Walter vuole arrivare con qualcosa prima che ci arrivi”.

La strana coppia esce nel 1968. Tutt’intorno, il mondo sta cambiando a incredibile velocità. Mentre il successo di film come Gangster Story e Easy Rider dà il definitivo colpo di grazia allo Studio System, nel giro di pochi anni l’America si scopre per la prima volta vulnerabile, corrotta, addirittura marcia: l’escalation militare in Vietnam, gli omicidi eccellenti (Martin Luther King, Robert Kennedy), il contraccolpo conservatore nelle istituzioni che porta Richard Nixon e Henry Kissinger alla Casa Bianca, la crisi petrolifera e la guerra sporca in America Latina attivamente sostenuta dai governi USA. Eventi che segnano una battuta d’arresto in quella narrazione della prosperità in cui gli Stati Uniti si erano bene o male crogiolati per un ventennio.

Lemmon, con il suo volto apparentemente qualunque, il suo pedigree democratico e la sua immutata versatilità d’interprete, non si fa cogliere impreparato. Così, mentre conclude fra alti e bassi la collaborazione con Wilder (il sottovalutato Che cosa è successo tra mio padre e tua madre?, 1972; il pimpantissimo Prima pagina, 1974, in coppia con Matthau come l’ultimo e ormai stanco Buddy Buddy, che nel 1981 chiude per sempre la carriera del regista), l'attore si prepara a incarnare le contraddizioni sempre più laceranti della società statunitense.

Salvate la tigre (1973), fortemente voluto dallo stesso Lemmon contro le perplessità dei dirigenti Paramount, è a suo modo un tipico prodotto della New Hollywood. Piccolo imprenditore tessile, Harry Stoner è un altro uomo dabbene che ha ingenuamente creduto nel sogno americano fino a quando non è diventato un vero e proprio incubo. Sfiduciato e strangolato dai debiti, si convince che l’idea migliore per sistemare le proprie pendenze sia quella di dare fuoco a uno dei suoi stabilimenti, ancora una volta per riscuotere i soldi dell’assicurazione.

Un dilemma che sarebbe stato perfetto in un film di Wilder; ma l’aria inquinata dell’era nixoniana al crepuscolo (nel 1972 è esploso il Watergate) non permette alcuna possibilità di riscatto: a differenza di C.C. Baxter e di Henry Hinkle, Harry Stoner non diventerà mai un Mensch. E pazienza se John G. Avildsen, futuro regista del primo Rocky, non è né Wilder né Edwards: Lemmon è talmente “in parte” da convincere l’Academy ad assegnargli un secondo Oscar (il primo, come non protagonista, l’aveva ottenuto nel 1956 per La nave matta di Mr. Roberts).

Con il suo successo, Salvate la tigre inaugura un nuovo filone nella carriera di Lemmon, che troverà in Sindrome Cinese (1979) e Missing – Scomparso (1982) i suoi esiti più significativi. L’ex interprete brillante incarna ora il borghese WASP di mezza età che ha rinunciato da un pezzo a diventare Mensch ed è ora costretto ad aprire gli occhi sulle tragedie della Storia che lo hanno visto silenzioso complice (lo spettro dell’apocalisse nucleare, l’orrore dei desaparecidos sotto il regime di Pinochet, che proprio la Casa Bianca aveva contribuito a finanziare e consolidare). E in una chiave per certi versi analoga lo dirigeranno anche David Mamet in Americani (1992, titolo italiano emblematico per l’originale Glengarry Glen Ross) e soprattutto il coetaneo Robert Altman nel collettivo America oggi (1993, altro titolo italiano fin troppo retorico per il più incisivo Short Cuts): cinque minuti che sono un saggio magistrale di recitazione, colti dal regista attraverso una serie di piani ravvicinati di straordinaria e al tempo stesso sobria intensità emotiva.

Nonostante i ruoli di prestigio (ai quali va aggiunto senz’altro il quasi-cammeo in JFK,1991, di Oliver Stone), la stella dell'attore subisce in questi anni un sensibile appannamento. “Lemmon amava recitare, ma era anche tormentato dai dubbi”, spiega Ciaffaroni. “Aveva dimostrato di essere un attore intelligente, aperto alle novità, ma faceva parte di quella vecchia guardia che aveva timore di essere messa da parte o dimenticata”. Per quanto prolifici (una dozzina di lungometraggi per il cinema e almeno altri sette lavori per il piccolo schermo), gli anni Novanta sono per lui soprattutto un periodo di ripiegamento.

Sintomatico il ritorno in coppia con Matthau, che garantisce a entrambi incassi ragguardevoli e una nuova popolarità presso le generazioni più giovani. Per quanto farseschi e disimpegnati, Due irresistibili brontoloni (1993) e il sequel-fotocopia That’s Amore. Due improbabili seduttori (1995) rimangono comunque testimonianze di un magistero attoriale ancora vitalissimo a dispetto degli anni e degli acciacchi (sul set del primo film Lemmon subisce una brutta caduta nel corso di una scena particolarmente movimentata, mentre Matthau, già sottoposto negli anni precedenti a diversi interventi cardiaci, viene colto da un secondo infarto), in grado di riadattare con efficacia i battibecchi di un tempo al linguaggio sboccato della commedia demenziale di fine millennio, senza per questo escludere un’ombra di amara consapevolezza in più.

C’è poi la televisione. Di fatto, le offerte di canali via cavo come HBO o Showtime erano il solo modo con cui un attore ormai settantenne poteva rifiutare i brutti copioni cinematografici: “Lemmon concluse la sua carriera con la televisione”, scrive Ciaffaroni, “esattamente come l’aveva iniziata, cinquant’anni prima”. Uno dei suoi ultimi ruoli importanti, per il quale verrà insignito di un Emmy Award, sarà appunto in un film televisivo del 1999, Tuesday with Morrie (trasmesso in Italia quattro anni più tardi con il titolo I martedì da Morrie), quello di un anziano professore – il Morrie del titolo, appunto – condannato da una malattia neurodegenerativa che si prepara serenamente alla morte.

Quasi una prefigurazione di quello che accadrà all’attore una manciata di mesi più tardi, con la scoperta del tumore che se lo sarebbe portato via il 27 giugno 2001, poco meno di un anno dopo la scomparsa dell’amico-collega Matthau. Il figlio di questi, Charles, avrebbe in seguito parlato di quegli ultimi mesi come di “una vera e propria lezione di vita”. Per noi comuni spettatori non occorreva che arrivasse a tanto. In quel frangente, l’atteggiamento di Jack Lemmon non avrebbe potuto che essere quello di un Mensch: semplicemente, un essere umano.