Blackout: la rete e le infrastrutture

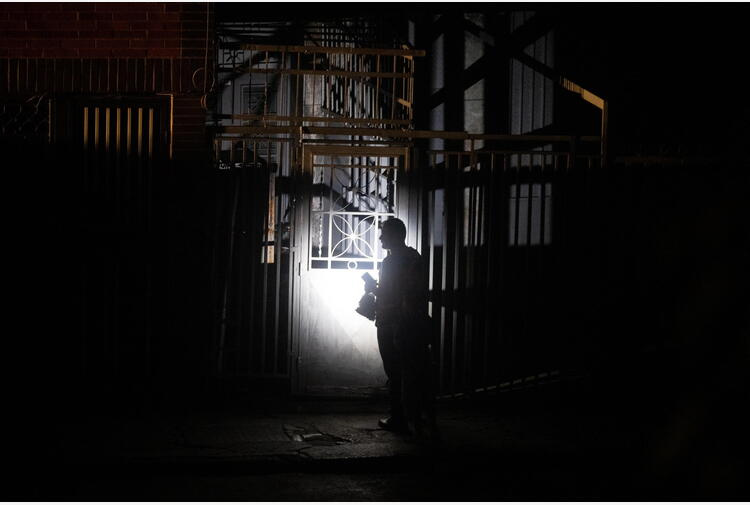

C’era un afroamericano con una tuta da basket, enorme, con le treccine, che vendeva ghiaccio. Montagne di ghiaccio. I sacchi di ghiaccio erano ammonticchiati come trincee di sabbia sul marciapiede. Sotto la trincea di ghiaccio si stava formando un lago d’acqua. Era il 14 di agosto, c’erano sicuramente più di 30 gradi. All’angolo della stessa strada una strana signora afroamericana, che vedevo tutte le mattine mentre andavo a prendere la metro, anche lei con una divisa da basket addosso e un cappellino dell’NBA in testa, dirigeva il traffico palleggiando un pallone arancione da basket come fosse una gomma da masticare. I semafori erano spenti. Per le strade di Brooklyn i latinoamericani avevano acceso le radio delle macchine parcheggiate, perché le radio erano l’unica cosa che ancora funzionava.

Era il 14 agosto del 2003. Avevo appena finito di stipare i miei vestiti dentro una lavatrice a gettoni di Brooklyn. Ricordo che il televisore sopra la lavatrice trasmetteva un discorso di Bush Jr. Avevo pigiato il tasto “start” e l’acqua aveva iniziato a colare giù lungo il cestello, ma dopo pochi minuti era saltata la luce. La padrona della lavanderia aveva detto che d’estate saltava spesso, e che sarebbe tornata presto. Ma dopo mezz’ora la luce non era ancora tornata, e fuori i vicini dicevano che tutto il quartiere era al buio. Allora la lavanderia aveva chiuso, e avevo dovuto fare ritorno a casa con i panni bagnati e accicciolati in un sacco nero dentro lo zaino da trekking. È stato in quel momento, mentre tornavo verso casa a piedi, che ho visto il venditore di ghiaccio, la signora col pallone da basket e i latinos con le portiere aperte e la radio a tutto volume.

Ancora non lo sapevo, ma quello che vissi in quei miei ultimi due giorni a New York fu il secondo blackout più esteso della storia. L’interruzione, molto più estesa del blackout di New York del 1977 o del nord-est del 1965, colpì 55 milioni di persone tra Canada e Stati Uniti.

Avevo 26 anni e un biglietto di ritorno per Chicago con un autobus Greyhound per il giorno dopo. Mi feci 12 km a piedi da Prospect Park a Penn Station, ma ero solo un uomo perso nella folla di persone che quella notte camminò per decine di kilometri per tornare a casa.

Il Blackout americano del 2003, uno dei più grandi di sempre, fu dovuto a un bug nel software di una società privata di fornitura elettrica in Ohio.

Il blackout della penisola iberica del 28 aprile invece, non sappiamo ancora bene a cosa sia dovuto, ma ciò che è certo è che ci accorgiamo dell’importanza delle infrastrutture solo quando esse smettono di funzionare. Questo è quello che hanno sempre sostenuto due importanti studiosi di Science e Technology Studies (STS), Geoffrey Bowker e Susan Leigh Star, che hanno contribuito a riportare in primo piano uno sguardo critico sulle infrastrutture tecnologiche nelle scienze sociali.

Cosa succede quando la rete elettrica e informatica va giù? Succede che ci rendiamo conto di quanto fossero vitali quelle reti e di come, in loro assenza, le nostre reti e i nostri interscambi sociali siano riconfigurati. Don De Lillo, in Silenzio, romanzo del 2020, immagina un futuro distopico in cui un blackout globale ha colpito il pianeta e scoppia il caos. A New York e in Spagna invece, non è scoppiato alcun caos e gli atti di violenza sono stati minimi. Abbiamo troppa poca fiducia nelle persone e negli sconosciuti, eppure, quando le infrastrutture che reggono la società svaniscono, sorprendentemente, le persone si auto-organizzano velocemente. Certo, non può durare. Ma a New York, in pochi minuti il semaforo era stato sostituito da una homeless che dirigeva abilmente il traffico, e in tanti hanno aperto le proprie case per ospitare viandanti sconosciuti che non potevano tornare a casa. Le infrastrutture “informali” della cura reciproca, della solidarietà e dell’accoglienza, sono state capaci, per qualche ora di sostituire le infrastrutture tecniche. Così come le infrastrutture elettriche si rompono se nessuno le manutiene, anche quelle della cura si rompono, se la società non se ne prende cura. Cosa sarebbe successo se il blackout avesse colpito una società completamente disgregata, dove i vicini si odiano e hanno il filo spinato alle finestre? Anche l’infrastruttura della cura e della solidarietà è quella cosa che rimane di solito invisibile, finché non si rompe e tutti, a proprie spese, si accorgono improvvisamente di quanto fosse necessaria.

Il problema, oggi, è che stiamo, poco a poco, intaccando le infrastrutture. Non le gestiamo più con cura e piano piano, esse si indeboliscono (o crollano, come il ponte Morandi). Parlo di infrastrutture immateriali, come quelle di solidarietà e di cura reciproca (le associazioni civiche, le reti informali di mutuo soccorso, le reti amicali…), ma anche le infrastrutture pubbliche, per lo più svendute ai privati, come quelle delle telecomunicazioni o quelle ferroviarie nel Regno Unito, oppure le stiamo smantellando o abbandonando, come le biblioteche pubbliche o i parchi urbani, o la rete del verde pubblico.

Mentre le infrastrutture un tempo pubbliche si deteriorano, altre nuove infrastrutture diventano sempre più centrali: le reti informatiche. Solo che queste reti sono sempre meno pubbliche e sempre più in mano a pochi grandi compagnie tecnologiche. Google e Amazon forniscono servizi di stoccaggio dei dati a quasi tutto il settore tecnologico, comprese Spotify e Netflix. La rete internet su cui si appoggiano tutti i servizi vitali di comunicazione che usiamo tutti i giorni è composta da una fitta rete di cavi in fibra ottica di proprietà di un pugno di aziende private occidentali o cinesi, come dimostra il coinvolgimento di Meta e Chunghwa Telecom. I cavi sono generalmente finanziati da consorzi di società di telecomunicazioni o, sempre più spesso, da giganti della tecnologia digitale.

Il collasso elettrico iberico ci ricorda quanto la nostra esistenza dipenda da infrastrutture digitali “invisibili”, date per scontate, e quanto sia fragile questa dipendenza.

Negli Science and Technology Studies (STS), un’infrastruttura non è semplicemente un insieme di elementi tecnici o materiali (come cavi, server, strade o reti elettriche), ma un sistema socio-tecnico complesso, costituito da pratiche, regole, standard, persone, organizzazioni e tecnologie.

Secondo studiosi come Susan Leigh Star e Geoffrey Bowker, (Sorting Things Out, 1999), un’infrastruttura non solo diventa visibile solo quando si rompe, ma è integrata nelle pratiche quotidiane; richiede interoperabilità e standard condivisi; supporta altre attività, funzionando come sfondo invisibile; ha una storia: si sviluppa nel tempo e resiste al cambiamento. In altre parole, le infrastrutture sono condizioni di possibilità della vita sociale e tecnica, e il loro funzionamento è tanto materiale quanto politico e culturale. Gli STS insistono sul fatto che rendere visibili le infrastrutture significa politicizzarle, mettendo in discussione chi le controlla, come sono progettate, per chi funzionano — e chi escludono.

Internet, in questo senso, è l’infrastruttura delle infrastrutture. Ma a differenza di altre, ha una governance opaca, transnazionale, spesso privatizzata. Come ha mostrato Lisa Parks, la materialità della rete — i cavi sottomarini, le stazioni satellitari, i data center — è spesso nascosta dietro una retorica di immaterialità, mentre, in realtà, complesse geografie del potere e regimi di sorveglianza si annidano nelle sue pieghe fisiche: chi controlla, detiene e manutiene i cavi sottomarini che ci portano internet? Chi controlla i data centers? Chi controlla l’aumento di fabbisogno energetico per l’industria dell’intelligenza artificiale? Non mi stupirei se il prossimo blackout avvenisse per colpa di un picco di consumo energetico da parte dei milioni di utenti di chat-gpt.

Il blackout spagnolo è probabilmente il frutto di un guasto tecnico e non di un sabotaggio. Ma immaginiamo, in un futuro non troppo lontano, un momento di crisi diplomatica tra Stati Uniti ed Europa: gli Stati Uniti potrebbero fare pressione sui paesi europei minacciando, o direttamente sabotando, i cavi sottomarini che portano internet in Europa, o spegnendo alcuni satelliti chiave (come già Musk ha fatto con l’Ucraina, minacciando di spegnere i suoi satelliti privati Starlink, o come gli Houti hanno tentato di fare con i cavi sottomarini che portano Internet verso Israele). L’autonomia e l’indipendenza politica di un paese dipende dalla sovranità (inteso come controllo nazionale) sulle proprie infrastrutture chiave.

Il blackout è stato breve, ma ha fatto emergere un problema di lungo periodo: non possiamo continuare ad affidare la nostra infrastruttura vitale a logiche di outsourcing, piattaformizzazione e profitto privato, senza pretendere invece una trasformazione radicale di queste infrastrutture: dei commons digitali, dei beni comuni gestiti pubblicamente in modo trasparente o, se vogliamo essere più liberali, gestiti insieme ai privati ma con regole molto stringenti su trasparenza della governance e manutenzione . Come cittadini, come Stati, come società, dobbiamo rivendicare la visibilità e la governabilità dell’infrastruttura — non solo quando si rompe, ma ogni giorno.

Pensare infrastrutturalmente, ci insegnano gli STS, significa politicizzare ciò che è stato depoliticizzato. In questo senso, il blackout di New York del 2003 non è stato un evento casuale, ma rifletteva la precisa ideologia politica incarnata nell’infrastruttura elettrica statunitense: la responsabilità di quel blackout fu attribuita all’arretratezza della rete elettrica statunitense e anche della legge in vigore, che all’epoca non prevedeva degli standard minimi per gli operatori privati.

…

Da Penn Station poi non presi mai un autobus per Chicago. Presi un autobus per Ottawa, scesi a Rochester, poi da lì a Syracuse, dove passai la notte sugli scalini della stazione del Greyhound con due migranti messicani che lavoravano alla raccolta della frutta. Ascoltammo tutta la notte una radio locale per latinos, scambiandoci il poco cibo che avevamo negli zaini. Ci vollero altri due giorni di autostop per arrivare a Chicago. Per fortuna, l’infrastruttura sociale degli Stati Uniti di 22 anni fa non era ancora svanita, e gli scenari post-apocalittici dipinti da Cormac McCarthy in La Strada sembravano ancora fantascienza. Ora chissà?