Hiroshima: il peso di non sapere

«We had no idea». L’uomo alla mia sinistra ripete la frase a bassa voce, come un mantra. Fissa le foto alla parete. Immagini di un tempo sospeso. Resti carbonizzati, volti senza pelle, orologi fermi, ombre bruciate sui muri.

È un turista americano come te lo immagini sia un turista americano che si è guadagnato la pensione e ora gira il mondo con occhi stupefatti, scoprendo che il mondo non finisce là dove sventolano le stelle e le strisce. Alto, ben piantato, accenno di capelli bianchi, taglio vagamente militare, la barba trascurata. Indossa una polo chiara, pantaloni corti, una fotocamera al collo e ha in mano una guida Fodor’s stropicciata.

«We had no idea. They were telling us stories», dice rivolto alla moglie che gli si è fatta accanto, in silenzio. Sarà stato poco più di un bambino all’epoca della bomba, e colpisce ancora di più quel suo ripetere: Non avevamo idea. Ci raccontavano fandonie, probabilmente riferendosi alle omissioni della scuola, della propaganda militare e non. Chissà. Dentro al Museo della Pace di Hiroshima, ogni visitatore è solo con ciò che sa – o con ciò che crede di sapere.

Arrivo a Hiroshima da Kyoto in un soffio, a bordo dello Shinkansen Nozomi, il più veloce servizio ferroviario sulla linea Tokyo-Osaka. Il cuore pulsante della modernità. Sono pochi i non giapponesi che scendono qui, in questo anonimo giorno feriale. Salire, poi, sul tram della Hiroden, la compagnia ferroviaria elettrica di Hiroshima è, al contrario, come entrare in un rallentamento temporale. La città si svela lentamente, con le sue strade tranquille, gli studenti in divisa, gli anziani con le buste della spesa.

Ecco la fermata del parco Memoriale della Pace. Ad accogliere il visitatore in un viaggio all’indietro nel tempo, oltre a un silenzio improvviso e tangibile che segna il confine tra il quotidiano e l’indicibile, sono i resti del Genbaku Dome, la cupola progettata dall’architetto ceco Jan Letzel, una rovina assurdamente resistente, sopravvissuta alla luce bianca di Little Boy, la bomba sperimentale a fissione di uranio-235 che, alle 8:15 della mattina del 6 agosto 1945, cancellò la città. Una reliquia architettonica che porta con sé non solo il peso della memoria, ma anche una lezione sull’etica del futuro. Una lezione che oggi, nel frastuono di nuove minacce globali – dove il rumore delle armi si mescola alla voce di leadership autoritarie che riscrivono la grammatica della paura – sembra sempre più ignorata.

Il distruttore dei mondi

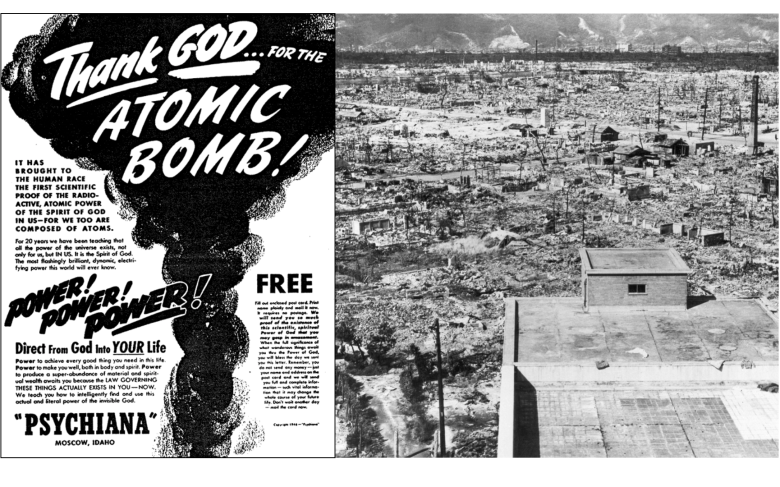

Quel We had no idea racchiude, in fondo, la sintesi perfetta del modo in cui l’America aveva cercato di metabolizzare Hiroshima: come qualcosa di remoto, inevitabile, finanche pulito. Un bagliore nel cielo. Un gesto necessario. Un sacrificio per salvare il mondo. Ma chissà se, nel 1945, qualcuno avesse davvero idea di cosa fosse una bomba atomica. Forse nemmeno chi l’aveva costruita ce l’aveva. O chi l’aveva sganciata. O chi l’aveva ordinata.

Nemmanco Albert Einstein che in un’intervista a Newsweek, nel 1947, dichiarava: «Had I known that the Germans would not succeed in producing an atomic bomb, I would never have lifted a finger» (“Se avessi saputo che i tedeschi non sarebbero riusciti a produrre una bomba atomica, non avrei mai mosso un dito”), rammaricato per il ruolo indiretto avuto nello sviluppo dell’arma – in particolare attraverso la lettera inviata nel 1939 al presidente Roosevelt, in cui lo metteva in guardia sul potenziale pericolo del programma atomico tedesco.

Forse solo J. Robert Oppenheimer, il direttore scientifico del laboratorio di Los Alamos che guidava il gruppo di scienziati del Progetto Manhattan che avrebbe cambiato per sempre la storia, era uno dei pochi ad averne piena consapevolezza. Anche se lui stesso, insieme ai suoi collaboratori, pur lavorando a stretto contatto con il cuore della bomba, non doveva avere ben chiaro il pericolo delle radiazioni e quali fossero le più elementari misure di protezione.

Basta riandare ai filmati d’epoca relativi al Trinity test (nome in codice della prima detonazione nucleare della storia), condotto il 16 luglio del ’45 ad Alamogordo, nel deserto del Nuovo Messico, per capire come nessuno, militari e premi Nobel, avesse realmente compreso cosa tutti loro stessero facendo, almeno in termini di sicurezza. Nessuno, forse tranne Oppenheimer, appunto, che più tardi, rievocando quel momento, citerà il Bhagavad Gītā, il testo sacro indù: «Adesso sono diventato Morte, il distruttore di mondi».

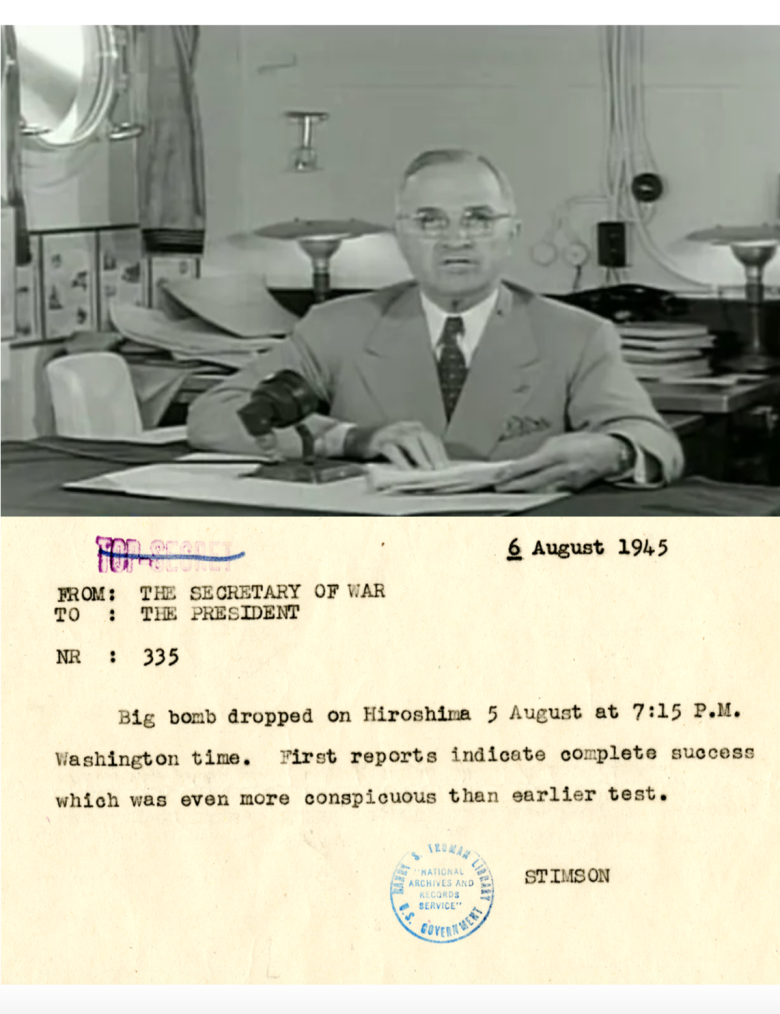

Chissà se persino il presidente Truman aveva compreso fino in fondo la natura dell’arma di cui si stava servendo – gli effetti che avrebbe prodotto sulla distanza, quale vaso di Pandora avesse scoperchiato – mentre leggeva l’asettica nota di tre righe fattagli pervenire dal Segretario alla Guerra Henry Stimson (nella foto) in cui gli annunciava, con malcelato orgoglio, il successo della missione «ancora più evidente rispetto ai test precedenti».

Dopo che da bordo della nave ammiraglia presidenziale, l’incrociatore USS Augusta, di rientro dalla Conferenza di Potsdam – dove i vincitori della Seconda Guerra mondiale si erano spartiti il pianeta – Truman ebbe annunciato al mondo che «una nuova arma di potenza senza precedenti è stata sganciata sulla città giapponese di Hiroshima», i giornali racconteranno di una “bomba solare”, ma di Hiroshima non mostrano nulla. Niente sangue. Niente corpi. Solo il fungo atomico. L’America non vede. E se non vede, non sa. We had no idea.

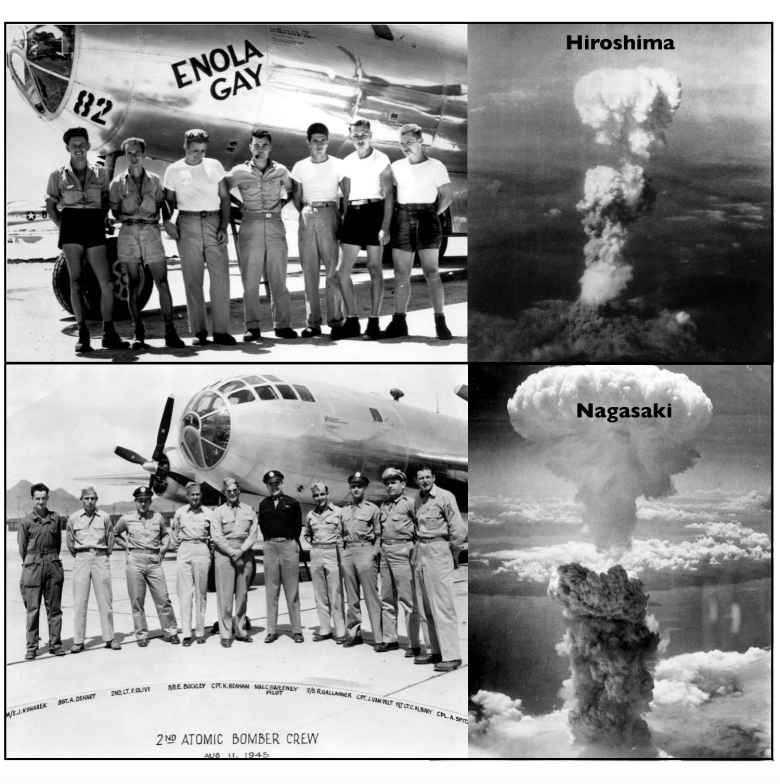

Forse neanche i testardi generali giapponesi si erano resi conto di quale potenza di fuoco si fosse scatenata sui loro cieli. Lo capirà tre giorni più tardi l’Imperatore Hirohito che, dopo la seconda esplosione – quella di Fat Man, sganciata su Nagasaki da un B-29 che verrà celebrato in patria come The aircraft that ended WWII, “l’aereo che pose fine alla Seconda guerra mondiale” – ordinerà la resa incondizionata.

The Atomic Plague

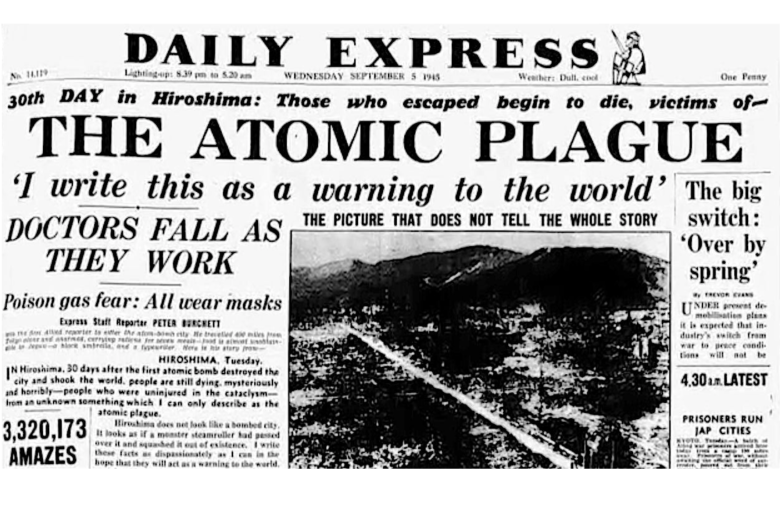

Dal canto suo, il generale Douglas MacArthur, comandante supremo delle potenze alleate, e di fatto governatore effettivo del Giappone (dal 1945 al 1951), aveva imposto severe restrizioni all’accesso di giornalisti nei luoghi colpiti. Ogni testimonianza veniva filtrata. Le dimensioni della strage minimizzate. Gli effetti letali e persistenti delle radiazioni sistematicamente negati.

La macchina del controllo funzionò finché, a forzare il silenzio, sarà un giornalista australiano, Wilfred Burchett, che riuscirà rocambolescamente ad arrivare a Hiroshima, in treno – segno della tenace resilienza della rete ferroviaria del Sol Levante, rimasta in funzione nonostante l’atomica – il 2 settembre, giorno della resa ufficiale del Giappone. Ha con sé una macchina per scrivere portatile Baby Hermes, un ombrello nero e razioni per qualche giorno. Burchett documenta l’orrore e trasmette il suo articolo, via codice Morse, tramite l’agenzia di stampa giapponese Domei, al Daily Express di Londra che lo pubblica il 5 settembre, in prima pagina con il titolo The Atomic Plague, “La peste atomica”. Scrive Burchett: «Hiroshima non sembra una città bombardata. Sembra piuttosto che un mostruoso rullo compressore l’abbia schiacciata fino a farla scomparire». Racconta di uomini e donne che continuano a morire “in modo misterioso e orribile”, senza ferite visibili, divorati da una sconosciuta “malattia atomica”. Little Boy non aveva finito il lavoro con l’esplosione: continuava a uccidere, in silenzio.

L’inferno in sette scatti

Quello che sfuggì agli occhi americani, filtrati dalla censura militare, fu invece documentato – con il coraggio della disperazione – da un fotografo giapponese: Yoshito Matsushige, reporter per il quotidiano Chugoku Shimbun. La mattina del 6 agosto 1945, Matsushige si trovava a casa, a meno di tre chilometri dall’epicentro. Come molti altri testimoni ricorda solo di essere stato avvolto da una surreale, accecante luce bianca, ma di non aver udito nessun boato. Sopravvissuto miracolosamente all’esplosione, prende la sua macchina fotografica – una Mamiya 6 – e esce per documentare l’inimmaginabile: una città devastata abitata da morti evaporati, morti che camminano, e corpi sfigurati. Come quelli delle alunne della locale scuola media che, trovandosi all’esterno e esposte direttamente ai raggi al calor bianco di Little Boy, avevano la schiena, il viso, le spalle e le braccia ricoperte di vesciche che si aprivano. La pelle pendeva a brandelli. Alcune bambine avevano ustioni persino sulla pianta dei piedi: avevano perso le scarpe e corso a piedi nudi attraverso il fuoco.

Matsushige aveva con sé due rullini da 24 pose ciascuno, ma riuscì a scattare solo sette fotografie. «Non potevo guardare attraverso il mirino appannato dalle mie lacrime. Le mani mi tremavano. Il dolore era troppo», dirà anni dopo (qui la sua testimonianza).

Sei vite in controluce: una Spoon River del Novecento

Ci vorrà un altro testimone, un americano, per restituire all’Occidente la realtà umana – non solo militare – dell’attacco nucleare. Nel 1946, la rivista The New Yorker pubblica, in uno straordinario, raro numero monografico interamente dedicato a Hiroshima, il lungo reportage di John Hersey, giornalista e scrittore, già vincitore del Premio Pulitzer (per il romanzo A Bell for Adano). Il titolo non ebbe bisogno di troppi sforzi redazionali: Hiroshima bastava e avanzava.

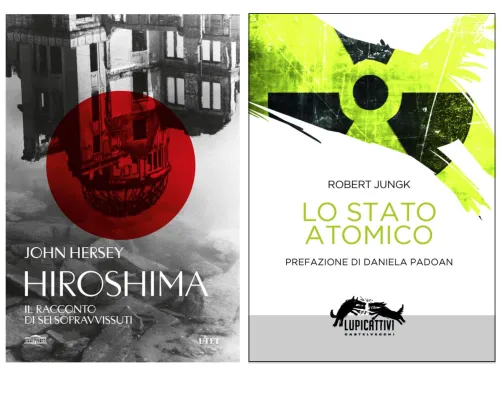

Il reportage, ristampato nel corso degli anni in volume, è oggi disponibile in una nuova edizione integrale pubblicata da Utet, nella traduzione di Annalisa Carena. Questa edizione comprende anche la seconda parte, scritta da Hersey quarant’anni dopo, quando tornò sul luogo dell’esplosione per cercare di ritrovare i protagonisti del suo racconto.

Hersey aveva trascorso diverse settimane in Giappone, intervistando sei sopravvissuti – Kiyoshi Tanimoto, pastore della Chiesa metodista; Toshiko Sasaki, giovanissima impiegata in una fonderia; Masakazu Fujii, rispettato patron di una clinica privata; Hatsuyo Nakamura, sarta e madre, fresca vedova di guerra; Terufumi Sasaki, giovane chirurgo della Croce Rossa; Wilhelm Kleinsorge, gesuita tedesco in missione – e raccontando la bomba non come evento storico, ma come trauma individuale, attraverso gli occhi, i corpi di coloro che si erano sciolti come cera, le storie di chi era rimasto in vita, senza retorica o condanna. L’impatto fu epocale. La bomba che nel frattempo era stata metabolizzata dal pubblico americano, tornò a essere una cosa reale, fisica, carnale. Quello che doveva essere solo un articolo di New Journalism avanti lettera, era diventato un affresco di misurata, altissima letteratura.

Il presidente Truman non commentò pubblicamente, ma il suo entourage lo descrisse furioso, considerava Hiroshima un atto “antipatriottico”. Dal canto suo, l’esercito accusò Hersey di tradire l’onore americano. Il generale Leslie Groves, a capo del Progetto Manhattan, disse di Hersey: «è un ingenuo», e lo accusò di “emotività manipolatoria”. Ma il pubblico leggeva. E cominciava a capire.

Fu come se il libro di John Hersey, avesse riportato alla mente l’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters. Non nella forma, ma nella sostanza – là si parla in versi, si smonta la retorica delle lapidi, qui le voci raccontano, in prosa giornalistica, l’esperienza di vite sospese. I sei intervistati di Hersey non cercano colpevoli in uniforme o in laboratorio, fanno da controcanto alla Storia ufficiale. Parlano della vita semplice in cui la memoria diventa il solo antidoto all’estinzione morale.

La maggior parte degli scienziati del Progetto Manhattan tacque. Alcuni per disciplina militare. Altri per paura. Molti per non sapere come giustificare l’ingiustificabile. Il linguaggio scientifico non contempla la morte. E il linguaggio militare non contempla il rimorso.

Qualcuno provò a farsi sentire, come Leo Szilard, un allievo di Einstein che, ironia, dopo essere stato il primo a ipotizzare la fissione nucleare già nel 1933, in seguito aveva tentato invano di dissuadere Truman dal fare uso della bomba, soprattutto dopo che era ormai chiaro, dai rapporti dell’intelligence, che i nazisti non sarebbero stati in grado di sviluppare l’atomica come tutti temevano. O come Joseph Rotblat, unico fra le centinaia di scienziati a lasciare il progetto per ragioni etiche. La maggioranza scelse il silenzio. We had no idea.

1945: l’alba atomica

In quel 1945, alla vigilia dell’era atomica, gli Stati Uniti erano un Paese profondamente trasformato dalla guerra. Emergevano dal conflitto come superpotenza globale, culturalmente dominante. La mobilitazione bellica aveva unito il fronte interno attorno a un sentimento di patriottismo assoluto alimentato da un apparato propagandistico capillare: dal cinema alla radio, dalla stampa alla scuola, persino ai fumetti che, negli anni della guerra, erano la più popolare forma di intrattenimento. Ogni settimana si vendevano tra gli ottanta e i cento milioni di copie di albi, e se si pensa che ogni copia passava dalle mani di almeno una decina di lettori è facile fare il conto di quanti americani approvassero e si identificassero nelle avventure vuoi degli eroi della Justice Society o di Superman, il difensore della democrazia e dei valori americani. Con la sua doppia identità di umile giornalista (Clark Kent), e il suo alter ego di supereroe invincibile, incarnava il desiderio di potere e giustizia in un mondo che sembrava ormai fuori controllo.

Il 1945 è anche l’anno della consacrazione dell’American way of life: efficienza industriale, progresso tecnologico, spirito imprenditoriale e fiducia cieca nella scienza come strumento di dominio e salvezza. La bomba atomica, in questo contesto, fu percepita da molti come il culmine logico di quel percorso: un trionfo del genio scientifico americano messo al servizio della democrazia.

La guerra veniva raccontata in modo epico da film come: Thirty Seconds Over Tokyo, I sacrificati, e Gli eroi del Pacifico. Il cinema noir, che negli anni successivi avrebbe narrato l’angoscia del dopoguerra, è ancora ai margini. Solo qualche titolo – come Mildred Pierce, o Detour – lasciava intravedere il volto cupo del sogno americano.

Persino Paperino, richiamato alle armi, combatteva – lui, però, con leggerezza disneyana – sia giapponesi (come nel celebre corto Commando Duck), che nazisti: questi ultimi ridicolizzati in uno dei film di propaganda più famosi prodotti dalla Disney, Der Führer’s Face, che vincerà anche un Oscar come “Migliore cortometraggio d’animazione”.

La colonna sonora dell’ultimo anno di guerra è ancora appannaggio di swing e boogie-woogie. Glenn Miller è dato per disperso in missione nel ’44, ma la sua orchestra continua a girare il Paese; Benny Goodman, Count Basie, Ella Fitzgerald dominano l’etere. La radio trasmette Don’t Fence Me In di Cole Porter, un inno all’individualismo americano. Il brano più ascoltato nel luglio 1945, alla vigilia della bomba, è però “Sentimental Journey” di Doris Day con Les Brown, vera e propria colonna sonora ispirata dal desiderio dei soldati di tornare a casa. Una canzone che parla di abbracci, stazioni, treni e desideri semplici.

In quel clima sospeso tra euforia e rimozione, il 6 agosto 1945 l’apocalisse di Hiroshima finisce sulle pagine dei giornali americani accanto alle strisce di Li’l Abner, agli annunci delle nuove Ford del ’46, alle réclame di rossetti e detersivi per lavatrici. C’è anche Ronald Reagan, sorridente, che promuove le sigarette Chesterfield. Sulle riviste femminili compaiono titoli come “Keep him thinking of you while he’s away”, accompagnati da pubblicità di lingerie e profumi dai nomi eloquenti: Victory, Triumph, Surrender.

Dal trionfo bellico al gioco radioattivo

È a partire dal 1946 che la bomba smette di essere solo uno strumento di morte e inizia a diventare simbolo di progresso. La popolare rivista Collier’s le dedica un servizio dal titolo ottimista: “The Atomic Age Is Here”, illustrato da bambini che scrutano il cielo e famiglie che immaginano un futuro alimentato dall’energia nucleare. La General Electric e la Westinghouse, aziende ansiose di trasformare la loro esperienza bellica in iniziative commerciali, colgono l’occasione per lanciare campagne pubblicitarie in cui l’atomo promette di curare, illuminare, persino cucinare.

A fare da contraltare alla “deriva atomica” dilagante saranno, negli anni successivi, soprattutto gli attivisti del movimento Pugwash – fondato da Albert Einstein e Bertrand Russell – che spingeranno l’opinione pubblica a guardare in faccia il mostro che governi e conglomerati economici tenteranno di presentare come salvatore del mondo.

Tra i primi a cogliere il nesso tra Hiroshima e la catastrofe che pende sulle nostre teste da quel 1945, fu il giornalista, scrittore e militante ambientalista Robert Jungk che nelle sue opere avrebbe messo in luce il nesso che lega «la verità storica dello sterminio nucleare, la viva voce delle vittime e l’indagine sull’utilizzo irresponsabile della mostruosità atomica», come scrive Daniela Padoan presentando la recente ristampa di una delle opere fondamentali di Jungk, Lo stato atomico (traduzione di Nicola Paoli, Castelvecchi, 2024).

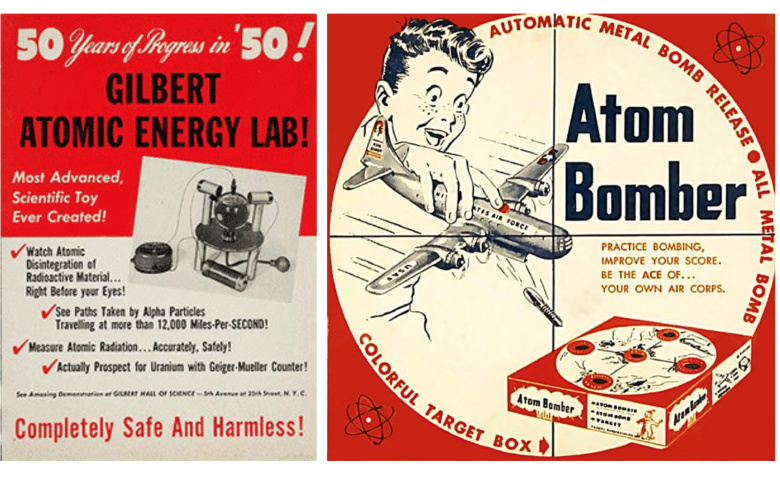

La fascinazione per la bomba atomica si insinua ovunque, persino nell’immaginario infantile. Nel 1946, sulle scatole dei cereali compare l’Atomic Bomb Ring, un anello-giocattolo che promette “magici poteri segreti” a chi lo indossa. Bastano quindici centesimi e un coupon ritagliato dalla confezione per ottenere un anello di plastica rossa a forma di bomba da infilare al dito e mostrare con orgoglio a scuola. Nei negozi di giocattoli spopolano le ray guns, scintillanti “pistole a raggi” dai nomi altisonanti – Atomic Disintegrator, Zooka Ray Gun – che trasportano i bambini in mondi futuribili come quello dell’eroe dei fumetti Buck Rogers, dove l’energia atomica è magia, arma del bene, forza cosmica da impugnare con fierezza.

Il culmine della mania atomica si raggiunge nel 1950, con il lancio del Gilbert U-238 Atomic Energy Lab, un vero “laboratorio nucleare in miniatura” venduto come kit educativo. Il gioco – destinato ai bambini dai dieci anni in su – conteneva campioni reali di uranio radioattivo, un contatore Geiger funzionante e istruzioni per condurre esperimenti domestici con l’energia atomica. Il motto pubblicitario era eloquente: “Il giocattolo educativo più spettacolare. Eccitante, sicuro, accurato”. Più che un giocattolo, una dichiarazione culturale. Invece di rimuoverne l’orrore, l’America aveva trasformato l’atomica in oggetto del desiderio. We had no idea.

Leggi anche:

Claudio Castellacci, Marvel i mostri delle meraviglie

Claudio Castellacci, Oppenheimer, l’uomo che era un enigma

Claudio Castellacci, Brigata Bastardi: a caccia dell’atomica nazista

Giuseppe Previtali, Le icone di Hiroshima

Marco Belpoliti, Nagasaki dimenticata dagli anniversari

Yosuke Taki, Sognando l'atomo

Luigi Grazioli, Dimenticare Nagasaki

Marco Belpoliti, Nagasaki, Papa Francesco, Yamahata

Pietro Barbetta, Hiroshima: per non dimenticare

Selezione di letture

Sui bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki, e più in generale sui pericoli legati all’uso dell’arma nucleare, si è scritto e pubblicato così tanto che – soprattutto in occasione di questo ottantesimo anniversario – è impensabile tracciare qui una bibliografia minimamente completa. Di seguito, una breve selezione di titoli significativi.

- Robert Jungk, Hiroshima, il giorno dopo, Roma, Castelvecchi, 2025

- Richard Overy, Pioggia di distruzione. Tokyo, Hiroshima e la bomba, Torino, Einaudi, 2025

- Annie Jacobsen, Guerra nucleare. Uno scenario, Milano, Mondadori, 2025

- Luisa Bienati (a cura di), Hiroshima. Il giorno zero dell’essere umano,Venezia, Marsilio, 2025

- Iain MacGregor, The Hiroshima Men: The Quest to Build the Atomic Bomb, and the Fateful Decision to Use It, Londra, Constable & Robinson, 2025

- Aa. Vv., Hiroshima-Nagasaki. 6‑9 agosto 1945, Milano, Abscondita, 2025

- Gabriella Greison, La donna della bomba atomica. Storia dimenticata di Leona Woods, la fisica che lavorò con Oppenheimer, Milano, Mondadori, 2024

- Kai Bird, Martin J. Sherwin, Oppenheimer. Trionfo e caduta dell'inventore della bomba atomica, Milano, Garzanti, 2023

- Kenzaburō Ōe, Note su Hiroshima, Milano, Garzanti, 2021

- Michihiko Hachiya, Diario di Hiroshima, Milano, SE, 2017

- Günther Anders, L'ultima vittima di Hiroshima. Il carteggio con Claude Eatherly, il pilota della bomba atomica, Milano, Mimesis, 2016

- Alberto Moravia, L'inverno nucleare, Milano, Bompiani, 2000