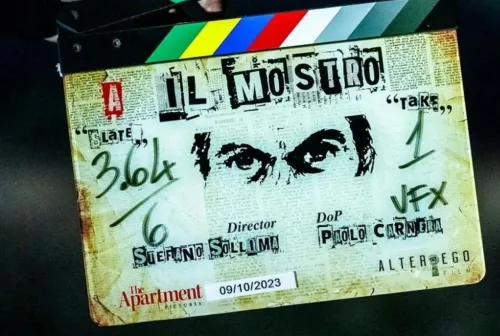

Il Mostro di Firenze, autobiografia di una nazione

Non era difficile capire dove si andava a parare, con il regista Stefano Sollima che a Venezia presentava Il mostro, la nuova serie di Netflix, come un manifesto contro il patriarcato femminicida. Ma il Mostro di Firenze non si lascia riassumere in una formuletta, è un groviglio di fili da districare: il primo serial killer italiano, un terrore collettivo, la scoperta di uno strapaese selvaggio che si credeva estinto, l’ennesima ribalta per un popolo di delatori, una Caporetto della magistratura. Ne nacquero anche una serie di espressioni proverbiali: “compagni di merenda”, “mandanti occulti”, “le coppiette”, “i guardoni”, “gli Scopeti”, “pista esoterica”, “il salto del capretto”, “ritorneremo”.

Prima di questa serie, ce n’era stata un’altra, per Fox Crime nel 2009 – raccontata dal punto di vista del padre di una vittima –, e due film del 1986: L’assassino è ancora tra noi di Camillo Teti e Il mostro di Firenze di Carlo Ferrario, usciti quasi contemporaneamente, un anno dopo l’ultimo delitto. Come se il cinema avesse intuito che il cerchio si era chiuso e fosse arrivato il momento di fissare gli eventi in immagini. Se il primo film ha un interesse più che altro archeologico, il secondo è efficace nel ricreare le atmosfere di una Firenze autunnale e melanconica, percorsa da una nevrastenia che guasta sentimenti, vita famigliare e riti mondani. Avanzava anche un’ipotesi più plausibile di quelle partorite in quarant’anni di indagini ufficiali: il killer da bambino aveva assistito per caso a un gioco erotico tra i genitori e uno sconosciuto. Di qui l’odio per il sesso esibito e l’ossessione per le coppie che lo praticano. I periti dei processi degli anni Novanta giunsero a conclusioni simili – un assassino solitario, segnato da un trauma – ma inutilmente: la Procura preferì credere alle chiacchiere di paese e alle lettere anonime, mandando in galera tre vecchi alcolisti le cui colpe principali erano frequentare prostitute e regalarsi a vicenda vibratori, dando vita a quello che Guido Vitiello ha definito il più kitsch tra gli errori giudiziari del nostro tempo.

Paradossalmente, il popolo dei pettegoli dimostrò di avere più fiuto dei magistrati: in una puntata del 1987 di Telefono giallo, Corrado Augias e gli ospiti in studio risero dei telespettatori che ipotizzavano un assassino legato alla polizia. Dopo decenni di congetture, oggi, il virtuosismo degli omicidi, la destrezza con le armi da fuoco, la capacità di anticipare le mosse degli investigatori e non lasciare tracce, fanno pensare che il Mostro lavorasse in questura oppure negli ambienti della giustizia. Forse un uomo in divisa, forse un impiegato con funzioni subalterne. Ma il “giallo”, per quanto avvincente, è solo un filo del garbuglio chiamato “Mostro di Firenze”.

Cosa resta di tutto questo nella serie Netflix? Non molto. Chi ci ha lavorato dice di essersi documentato scrupolosamente, ma non sembrerebbe. Se racconto Jack lo Squartatore posso concedermi delle licenze poetiche, ma se mi riferisco a fatti che sono ancora vivi nella memoria del pubblico, servirebbero un po’ più di rigore e una qualche conoscenza della letteratura vastissima che ci è cresciuta attorno. Sollima si concentra sul primo omicidio, quello del 1968, l’unico che non si è mai potuto attribuire con certezza al Mostro. Abbraccia senza esitazioni la “pista sarda”, abbandonata dagli investigatori negli anni Ottanta. Secondo questa ipotesi, i delitti nascono da una faida familiare: l’arma, una Beretta calibro 22, sarebbe passata di mano in mano tra sardi trapiantati in Toscana, trasformando una vendetta per questioni di corna in una catena di omicidi. Ma la pista regge solo sull’arma, non sul movente, perché costringe a pensare che, compiuto il delitto d’onore, gli stessi uomini abbiano continuato a uccidere per passatempo. Fu smontata quando si accertò che gli imputati – tutti pregiudicati – risultavano detenuti o avevano un alibi inoppugnabile per almeno uno degli omicidi.

Riesumare la pista sarda è come volere spiegare piazza Fontana tirando in ballo gli anarchici e Valpreda. Certo, un regista non è tenuto a presentare solide verità investigative, ma deve conoscere i fatti, e poi inventarsi un’idea sufficientemente buona per tenerli assieme. E il Mostro presenta molte idee, anche troppe: il mondo di quelli che spiano gli amori furtivi, la mente disturbata di un assassino, la disfatta di una macchina investigativa pachidermica, i processi-farsa contro dei poveri cristi, l’Italia delle lettere anonime, il delitto insoluto come genere nazionale.

Invece di aiutare lo spettatore a sbrogliare pazientemente lo “gnommero”, Il mostro gli somministra due tesi prefabbricate. La prima è che, oltre ogni responsabilità individuale, il vero colpevole sia il clan dei maschi. È un’idea che si afferra al volo dopo pochi minuti e resta intatta per tutte e quattro le puntate, in cui non c’è un solo vero colpo di scena. Sollima, autore di film corali come Suburra, dove il protagonista è Roma nella sua dimensione di bailamme in cui è difficile orientarsi e sopravvivere, nella nuova serie mantiene la coralità ma ne fa uno slogan semplificatore: i sardi contro il genere femminile. I flashforward che mostrano i delitti successivi al 1968 sono gratuiti: non c’è un motivo per cui la “banda” debba continuare a uccidere, se non per dare un saggio pluridecennale della propria virilità balorda. Inoltre, se gl’isolani analfabeti sono anche così misogini, non si capisce perché scelgano di accanirsi sulle coppie (ciò che ha fatto del Mostro un caso pressoché senza uguali) e non sulle donne.

La seconda tesi di Sollima&Co. deriva direttamente dalla psicologia da bar sposata dai magistrati, convinti che gli assassini fossero dei tipi sessualmente esuberanti e promiscui: tali erano Pacciani e i compagni di merenda, tali sono i sardi del film, descritti come zotici pronti a giacersi con chiunque. Ma il criminologo Francesco Bruno in un memoriale e l’avvocato Nino Filastò nel libro Storia delle merende infami, hanno spiegato che l’assassino era semmai un uomo sessualmente inibito. Infatti, uccideva le coppie prima del rapporto. Non si compiaceva delle loro effusioni, voleva interromperle. Più che odiare le donne, si sentiva investito di una missione purificatrice: un serial killer moralizzatore, lontanissimo dai contadini o pastori con un eros primitivo e al limite dell’incestuoso come quelli messi alla sbarra e quelli di Netflix.

Il Mostro aveva paura del desiderio esibito, delle coppie che amoreggiano per strada: incapace di chiudere gli occhi, le ammazzava. Il cinema, l’arte di vedere senza essere visti, avrebbe potuto trovare in lui la propria nemesi: qualcuno che frustra il desiderio di vedere, interrompendo la scena prima che si compia. È come se l’assassino volesse negare al corpo di trasformarsi in immagine, e all’immagine di farsi memoria. Il regista e lo spettatore, che vivono di sguardi rubati, potrebbero riconoscere nel Mostro pudibondo una versione rovesciata di se stessi, un doppio speculare che li obbligherebbe a interrogarsi su dove finisce la somiglianza e dove comincia l’inimicizia.

Il Mostro di Firenze sembra fatto apposta per aiutare il cinema a riflettere su di sé. Si è preferito cavarne fuori una lezioncina antimaschio che rischia di far dimenticare i bei momenti del film – e ce ne sono: ad esempio, la scena notturna in cui un’auto perlustra i boschi stanando i guardoni che scappano come animali impauriti. Lì Sollima mostra tutto il suo mestiere, lui che ha fatto del muovere la luce dentro il buio una cifra stilistica, una firma riconoscibile. Ma sono piccole increspature in un mare piatto. Ogni episodio racconta il delitto del 1968 da un punto di vista diverso, ma al posto di un effetto Rashomon c’è un effetto di ridondanza: quattro volte lo stesso omicidio, con variazioni minime, senza una vera progressione.

La prima vittima è una ragazza disinvolta e piena di amanti, che ancheggia tra i casali toscani come Monica Bellucci in una vecchia pubblicità di profumi. Ma un’eroina non basta: ne serve un’altra. Ecco allora l’integerrima commissaria, fulva e radiosamente pallida come un fantasma preraffaellita, che durante il terzo grado fa sermoni psicanalitici ai sardi rimproverandogli di coltivare fantasie sbagliate su “donna angelo e donna demone”. Le viene anche attribuito il merito di aver collegato il delitto del 1968 con i successivi. In realtà lo fece una lettera anonima, quasi certamente scritta dall’assassino. Basterebbe questo per capire che dentro il caso del Mostro si nasconde un tesoro di sceneggiatura ancora da dissotterrare: un pluriomicida che collabora con gli inquirenti, con i quali gioca come un gatto con i topi, e un sistema investigativo che gli corre dietro per decenni senza mai prenderlo.

Ce ne sarebbero di cose da raccontare, ci vorrebbe solo un po’ di coraggio, una qualità che al cinema italiano spesso manca. Se non disturba i poteri costituiti (Procure e polizia), è anche perché da noi, purtroppo, lo stato i film li finanzia. Ancora una volta, investigatori e agenti entrano ed escono di scena puri ed efficienti, come in Don Matteo. Serviva un film diverso, che invece di accusare e assolvere in modo categorico, interrogasse. Un film capace di restituire allo spettatore l’inquietudine del dubbio. Il Mostro di Firenze resta un mistero, ma il nostro cinema no: se ne conoscono le abitudini, le ossessioni, le giustificazioni sociologiche. Raramente indaga, azzarda, si sporca. Piuttosto che imbattersi in un enigma, trova un colpevole rassicurante. Forse il vero film sul Mostro dovrebbe puntare sul buio attorno ai delitti: il fuori campo, l’attesa e la disperazione, l’ombra che precede e segue il colpo. Un film che comprenda la paura di vedere e si spinga fino al punto dove lo sguardo si spegne. Per il momento siamo lontanissimi.

Ma non è detta l’ultima parola. In rete c’è chi sostiene che questa sia solo la prima stagione di una serie più lunga. Ci sarà un seguito su Pacciani, Vanni e Lotti? Uno sulla “pista esoterica”? E anche sul sospettato che i mostrologi chiamano “rosso del Mugello”? Magari con al centro, di volta in volta, uno degli otto duplici delitti? Se fosse così, saremmo di fronte a un progetto enciclopedico, in cui i limiti dei primi episodi diventerebbero elementi di un disegno più ampio, destinato a complicarsi via via. Troppo bello per essere vero.