Russian Art 1917-1932 / La Rivoluzione d’Ottobre a Londra

You say you want a revolution

Well, you know

We all want to change the world.

You tell me that it’s evolution

Well, you know

We all want to change the world.

The Beatles, Revolution, 1968

Ebbene, è già tra i tormentoni dell’anno. La Rivoluzione Socialista d’Ottobre scoppiò in Russia cento anni fa e il mondo, nel bene e nel male, ne celebra l’anniversario. Questa volta tocca a Londra. La Royal Academy of Arts ospita una grande mostra dal sintetico quanto significativo titolo: Revolution. Il sottotitolo specifica: Russian Art 1917-1932. Periodo che copre i momenti dell’intrattenibile entusiasmo, delle atroci difficoltà della guerra civile, del tentativo di salvare la disastrata economia sovietica con il ricorso alla privatizzazione del commercio (la famigerata NEP, nuova politica economica), della sua messa fuori legge con il passaggio al primo piano quinquennale (1928) e conseguente ascesa irrefrenabile di Stalin. Si ferma alle soglie dello stalinismo trionfante, del realismo socialista imperante, delle purghe più efferate. Ma c’è posto per quindici intensissimi anni di dibattiti, utopie, illusioni, delusioni, sperimentazioni, censure e tanto altro ancora. Le opere esposte sono quasi totalmente afferenti alla categoria delle belle arti, ma non mancano citazioni cinematografiche ed escursioni in ambito architettonico, propagandistico o quotidiano.

Vorrei prendere le mosse proprio da Londra, visto che ritengo importante non visitare un’esposizione ignorando il contesto in cui è inserita o considerandola uno spazio impermeabile rispetto al resto della città che la ospita. L’occasione ce la offre la Burlington House, l’ex residenza privata in stile palladiano che oggi accoglie, tra le altre prestigiose istituzioni, anche la Royal Academy of Arts. Al suo fianco, nel 1819, fu costruita per volere di chi era allora proprietario la Burlington Arcade, galleria commerciale coperta ispirata ai passages parigini resi famosi dalle attenzioni poetiche e critiche di Charles Baudelaire e Walter Benjamin che ne avrebbero celebrato anche il frequentatore per antonomasia: il flâneur parigino.

Una passeggiata all’interno della galleria, lenta e indolente come si sarebbe comandato anche a un vero dandy londinese, può fornire a chi si appresti a visitare la mostra sulla rivoluzione proletaria russa un’idea simbolica del mondo del lusso capitalistico contro il quale la rivolta socialista si sarebbe scagliata. Meglio se, come è successo a me, si arriva intorno alle 9.30, quando i negozi sono ancora chiusi e addetti alle pulizie e commesse (il proletariato di oggi?) allestiscono le vetrine, lucidano gli ottoni, spolverano gli scaffali.

Il vero flâneur godeva della messa in scena della merce, del procedimento che la riguardava, non del banale atto dell’acquisto o del possesso. E giochi di sguardi rubati attraverso una vetrina si combineranno ai nomi e ai manufatti più prestigiosi della moda britannica e internazionale. Mentre i due Beadles di guardia agli ingressi, i guardaportoni vestiti in foggia settecentesca, sono ancora rilassati vista la scarsa affluenza di pubblico.

L’atmosfera nella galleria è rarefatta, senza tempo, elegante ed esclusiva. Una discreta targa all’ingresso ricorda che si tratta di uno spazio privato e che ogni comportamento inadatto potrebbe condurre all’espulsione. Mezz’ora di deambulazione lungo il corridoio ancora pressoché deserto, alla luce opaca filtrata dal tetto di vetro, sarà sufficiente a fornire un quadro ideale della vita delle classi agiate, con scarti spazio-temporali evidenti rispetto alla realtà russo-sovietica di cento anni fa ma non destabilizzanti, anzi. Uscire e varcare l’adiacente soglia dell’imponente cancello che ammette al cortile della Burlington House sarà un po’ come “prendere il palazzo d’inverno” nelle famose sequenze dell’Ottobre di Ejzenštejn. Andare alla ricerca del proletariato vincente in un universo di upper class.

La prima sala titola: Salute the leader. Il benvenuto lo dà un grande striscione rosso con lo slogan forse più celebre di tutta l’epopea: Tutto il potere ai soviet! Si procede con le “icone” politiche dei capi che avrebbero progressivamente, e non senza fatica, dovuto sostituire quelle religiose nelle case e nella mente dei cittadini. Ne commento soltanto alcune, come farò per le sale successive visti i limiti di spazio, che emergono tra le molte per la loro particolarità. Per prima la statuetta in ceramica di Natal’ja Dan’ko effigiante una donna nell’atto di ricamare uno striscione come quello esposto all’ingresso.

Prova di come ideologia ed eleganza di stile in quelle circostanze potessero ancora dialogare. La produzione di questa scultrice è un inno ai topoi rivoluzionari, facilmente identificabili nei suoi soggetti ricorrenti nella mostra, a cui si accomuna sempre un garbo privo di arroganza ma non per questo meno convincente sul fronte artistico. La seconda è un ritratto di Stalin del 1930, opera del pittore Georgij Rublev mai esibita in pubblico per la sua anomalia rispetto al discorso che regolava la rappresentazione del corpo politico del leader. Stalin è rappresentato seduto su un’improbabile poltrona pavoncella, fornito di accessori politicamente corretti, una copia del quotidiano “Pravda” e la sua immancabile pipa, ma la narrazione che si compone, anche a causa del cane mollemente sdraiato ai suoi piedi, conferisce all’insieme un tocco di indolente domesticità che non poteva certamente essere accettata. Il quadro restò sepolto nello studio dell’artista fino agli anni del disgelo senza che questi subisse conseguenze sgradite.

La seconda sala affronta un tema fondamentale per quegli anni, il rapporto tra uomo e macchina. La tecnica che avanza in un paese arretrato e il potenziale umano che deve essere recuperato dopo i secoli bui della servitù della gleba. Prima che Stalin facesse partire la cosiddetta industrializzazione a tappeto grande attenzione, anche in ambito pittorico e fotografico, era stata dedicata all’ingranaggio, al sistema di funzionamento della macchina, ai miglioramenti da introdurre nel lavoro grazie all’avvento della meccanizzazione. Due quadri di quello che sarà il più grande pittore del futuro realismo socialista anticipano le sue capacità e i suoi contributi alla causa in uno stile ancora legato ai principi del costruttivismo anni Venti. Aleksandr Dejneka realizzò, rispettivamente nel 1926 e nel 1927, Si costruiscono nuovi reparti e Operaie tessili, in cui le figure umane sono ancora piuttosto stilizzate e la maggiore attenzione è dedicata alle macchine o alle strutture geometriche che sorgono grazie alla tecnica sovietica.

Con il passaggio al realismo socialista staliniano la relazione si sarebbe letteralmente invertita, come dimostra l’opera di Isaak Brodskij del 1932 che in un certo senso anticipa quanto diventerà d’obbligo dopo il 1934: il protagonista è il lavoratore d’assalto (nuova figura dell’élite staliniana) dal torso nudo scolpito e messo in debita evidenza che lavora al cantiere della centrale idroelettrica sul fiume Dnepr (nuova realtà pure di marca staliniana che, nella maggior parte dei casi, avrebbe mascherato campi di lavoro forzato).

La sala dedicata al Brave New World pone l’accento sull’aggettivo brave. Coraggioso, ardito. Il nuovo mondo che si andava edificando. E l’arte credette, grazie all’alleanza che si era stabilita tra avanguardia e potere bolscevico, che le vie della sperimentazione e dell’innovazione fossero aperte e spianate. L’incanto durò, paradossalmente, fino al 1921, anno in cui si concluse la terribile guerra civile e la rinascita di una vita “normale” diede anche inizio a forme di repressione sempre crescenti e al diffondersi della disillusione, soprattutto tra certi intellettuali.

Furono gli anni in cui le geometrie e le sperimentazioni di Malevič si scatenarono, in cui gli ideali comunitari trovarono spazio nelle nuove pianificazioni dell’architettura abitativa, in cui un pittore come Pavel Filonov, nelle sue “formule” riuscì a esprimere gli ultimi accenti non “realistici”. Con formula intendeva la sintesi, espressa in forma pittorica, di elementi sociali importanti. La sua Formula del proletariato di Pietrogrado risale al 1920-21. Del 1920 è anche il quadro di Boris Kustodiev che funge da emblema e manifesto per la mostra intera: Il bolscevico. Sembrerà minuscolo dopo averlo rimirato nelle gigantografie che troneggiano sulla facciata, ma immenso resterà il rivoluzionario barbuto che sovrasta folla e città nel suo cammino inarrestabile di porta bandiera della sollevazione. Pare marciare, stendardo e sciarpa al vento, incurante della massa che rischia di calpestare, verso la chiesa che, ipotizza la nota dei curatori, forse si appresta a demolire. La mia lettura, rispetto alla presenza delle cupole ortodosse in primo piano, è un po’ diversa, ma ci tornerò tra poco.

Altro tratto di grande interesse è la ricostruzione del progetto di El Lisickij per un appartamento del famoso edificio costruttivista, uno tra i pochi a essere realizzato, del Narkomfin, il Ministero popolare delle finanze. In grandezza reale il plastico offre la struttura ideale di un alloggio sobrio, essenziale, politicamente corretto e razionale. Purtroppo anche alquanto scomodo, visto che metteva al bando ogni traccia di morbidezza e decorazione, cuscini, paralumi, soprammobili, considerati retaggio dell’odiata borghesia.

La sala successiva è quasi interamente riservata a Kazimir Malevič, così come era stato a Leningrado nel 1932 all’ultima mostra in cui le sue opere erano state esposte in occasione delle celebrazioni per i quindici anni di arte sovietica. La stanza di allora è stata ricostruita così come il pittore l’aveva allestita, con i quadrati rosso e nero accanto a opere del suprematismo più spinto e a quadri di impianto più figurativo, i suoi famosi contadini sovietici sullo sfondo di campi sovietici. Visi di agricoltori contemporanei senza occhi né bocca, privi di espressione e di identità, rimandabili più ai volti ieratici e alle posture metafisiche delle antiche icone ortodosse che ai dipinti realistici che ci si aspettava dagli artisti di oggi. Su una tavola aveva piazzato i suoi architektony, modelli di costruzioni prive di porte e di finestre, astrazioni architettoniche, applicazioni tridimensionali del suprematismo in architettura. A fianco, eleganti e ancora stilizzatissime nelle linee decorative, le porcellane di agitazione del suprematista Suetin,

La sala dedicata al Destino dei contadini sottolinea il contrasto tra l’immagine trionfalistica che della campagna dava il potere, attraverso manifesti, fotografie di trattori, fattorie collettive e dipinti in sintonia con questi, e quella che emergeva dalla pittura di quanto restava ancora della “vecchia” avanguardia. Da un lato la monumentale tela di Rjažskij del 1932 (in anticipo sul realismo socialista ufficiale ma già schierato con quelle che sarebbero presto diventate direttive ineluttabili) che effigia una colcosiana addetta al controllo, solida e determinata, in primo piano rispetto alle macchine agricole, sullo sfondo dove essere umani e macchine collaborano in un quadro ideale di attività e produzione illuminato da un immancabile sole.

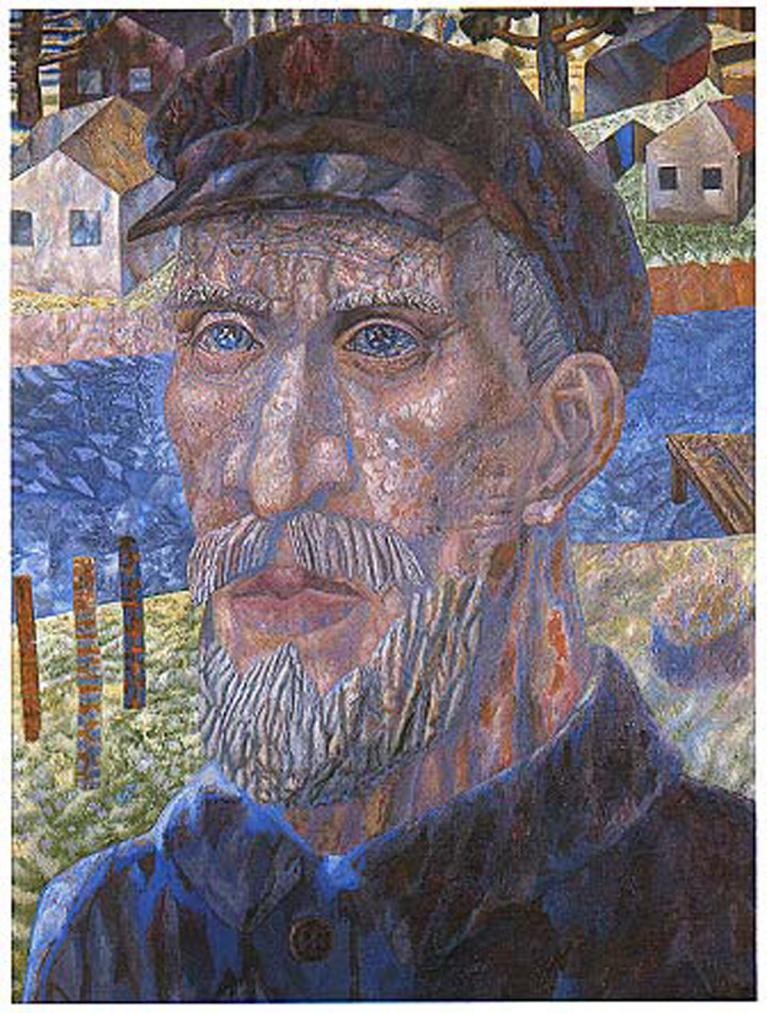

In netto contrasto sono ancora il ben noto volto contadino di Malevič e lo straordinario colcosiano di Filonov del 1931, la cui faccia rugosa, i cui occhi chiari e sbarrati riflettono lo spaesamento di un vecchio contadino di fronte a una campagna in cui non si riconosce più e che lo lascia assai perplesso nelle sue nuove connotazioni.

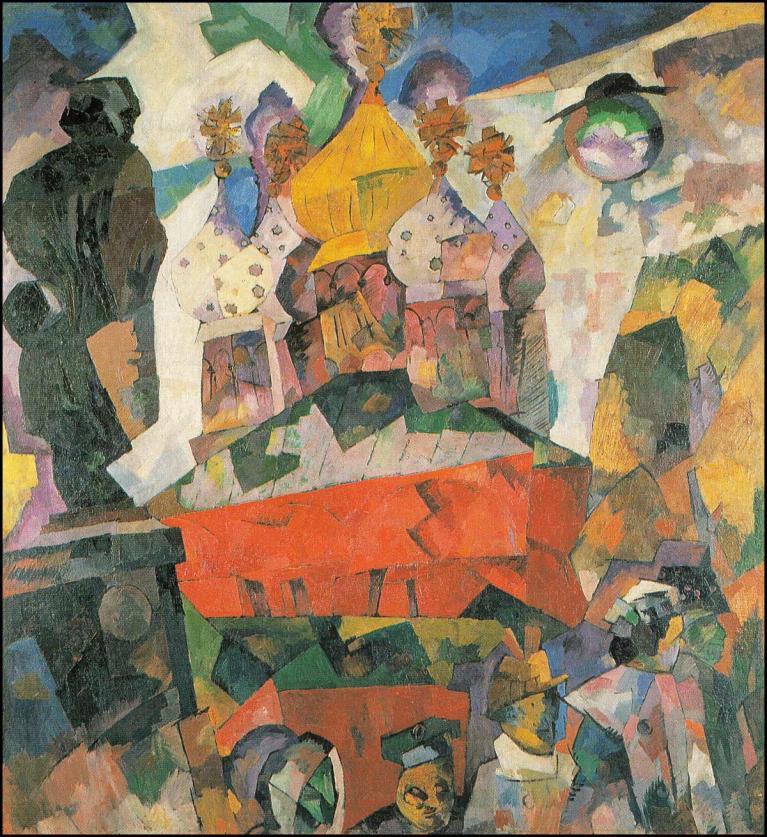

Sempre ispirata al conflitto tra vecchio e nuovo, uno dei tratti più intriganti nella storia della cultura sovietica, è la sala che porta il roboante nome di Eternal Russia. La tradizione atavica, la Russia perduta che la rivoluzione ha cancellato. Ho anticipato nelle pagine precedenti che avrei ripreso il tema delle cupole e delle chiese ortodosse presenti nei quadri qui esposti. Si tratta di opere degli anni 1917, 1918 e 1919, anni nei quali il fermento era stato immenso, l’euforia da una parte e la disperazione dall’altra avevano convissuto anche nella funesta realtà della guerra civile. Mi sembra una semplificazione azzardata parlare di rimpianto per un passato vagheggiato e scomparso, per lo meno negli autori di cui si parla: Lentulov, Chagall, Kustodiev. Più che legittimo è questo discorso rispetto alle immagini e ai testi della splendida rivista russo-berlinese “Žar’ Ptica” (L’uccello di fuoco), stampata per lo sterminato pubblico di emigré che aveva popolato la capitale tedesca dopo l’ottobre 1917, ma meno credibile per l’arte rimasta in patria.

Sono più propenso a interpretare questi quadri come un segnale dello spaesamento di quei tempi, come la testimonianza della coesistenza di vecchio e nuovo, della difficoltà di prendere posizioni ponderate, di discernere, di schierarsi. Il vecchio resisteva indefesso anche nei neonati proletari. Non tutto era da buttare. Lo stesso Lenin avrebbe promosso una campagna per la conservazione del patrimonio artistico e architettonico. Il nuovo entusiasmava chi lo sapeva comprendere, chi si lasciava conquistare dall’utopia. Persino la forza della consuetudine al sopruso era difficile da rimuovere da menti e coscienze. Figuriamoci i simboli dell’ortodossia. Un esempio tra i molti presenti in questa sala, il quadro di Aristarch Lentulov Tverskoj Bul’var, anticipa, a mio modo di vedere, le Straßenscene che saranno degli espressionisti tedeschi, in chiave cubo-futurista-russa.

Una via di Mosca con le immancabili cupole a cipolla, i passanti, probabilmente borghesi per quanto la raffigurazione permetta di interpretare, la vivacità di una capitale che sta cambiando, la confusione, la metropoli della modernità a venire. Non riesco a vederci nostalgia per un mondo compromesso. Piuttosto caos, sovrapposizioni, ribaltamenti, coesistenze. Insomma, la rivoluzione in atto e i simboli del passato ancora freschi e palpitanti, magari irrisi e obsoleti ma non del tutto sconfitti.

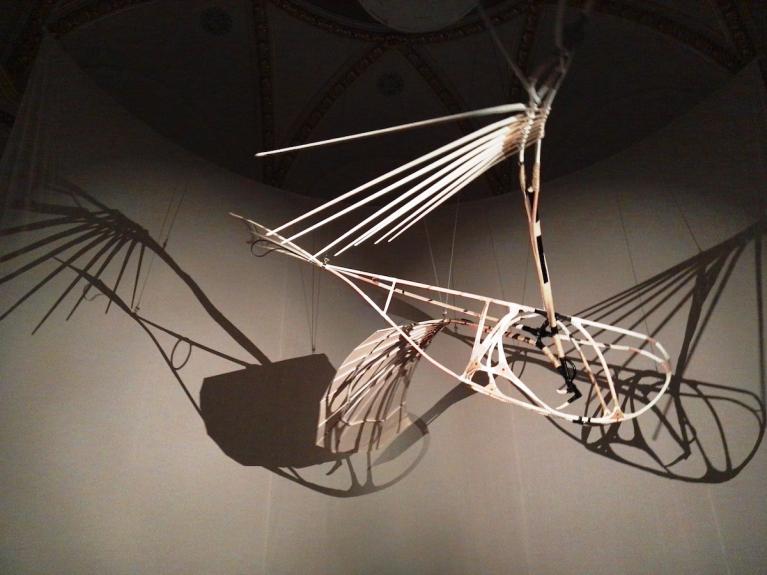

E adesso ci si prepari a una sosta quasi ipnotica che, in parte, contraddice lo spirito dell’opera esposta. Si chiamò Letatlin, crasi del verbo letat’ (volare) e di Tatlin, il cognome dell’artista che lo creò. Macchina volante realizzata tra il 1929 e il 1932 su modello del volo degli uccelli e dei prototipi di Leonardo da Vinci. Uomo nuovo e tecnologia avrebbero portato l’essere umano a volare sfruttando le correnti d’aria, a vincere la forza di gravità che lo imprigionava al suolo. Il velivolo non decollò mai, ma la sua ricostruzione, in legno e seta, vortica sotto le volte della sala e proietta sulle pareti suggestive ombre che rimandano più alla componente mistico-visionaria del progetto che alla sua realtà tecnologico-scientifica.

Si prosegue con le tragedie del comunismo di guerra, carestie, crollo dell’economia, negozi vuoti, epidemie in parallelo alla inevitabile soluzione che porto all’era della NEP (nuova politica economica), nuovi ricchi, rigurgiti di filisteismo borghese, ritorno al commercio privato, esplosione di vita notturna, tentazioni crescenti per i giovani proletari attratti dalla dolce vita e refrattari ai principi del sobrio comunismo. Una forma di reazione alla crisi che ricorda gli anni tedeschi della repubblica di Weimar e fa parlare di Roaring Twenties anche in Unione Sovietica. Una sola citazione tra i poster, i quadri, i documenti esposti in abbondanza, la statuetta di porcellana di Alisa Brusketti Mitrochina che effigia una borghese, con tanto di veletta sul volto, nell’atto di vendere i propri averi. Sintesi geniale di un periodo, di classi sociali a confronto, di economia e cultura in transizioni al contempo inquietanti e promettenti.

Kuz’ma Petrov Vodkin è l’artista che merita una sala tutta per sé, come era stato anche alla mostra leningradese già citata proposito di Malevič. Fu tra i molti che aderirono entusiasticamente alle idee rivoluzionarie fino a diventare Presidente dell’Unione Artisti di Leningrado. Ciò non gli impedì di sviluppare un percorso più metafisico che realistico nella sua produzione, una ricerca che non prescindeva dalla sua formazione di pittore di icone e che riprendeva l’estetica dell’iconografia ortodossa traducendola in forme e concetti contemporanei.

Un corridoio stretto e ombroso porta all’ultima sala costringendo i visitatori a passare attraverso le pareti istoriate con figure estratte da un disegno del 1922 dell’architetto-grafico Vladimir Krinskij a formare due ali di sagome in marcia per una manifestazione. Suggestivo e potente. Si conclude con un anticipo di quello che sarebbe stata l’era staliniana, definita dai curatori Stalin’s utopia. Grande attenzione al nuovo uso che si sarebbe fatto nella politica visuale dei corpi umani, dello sport, dei record, dell’eccezionalità dell’uomo sovietico.

Un filmato dalla collezione British Pathé documenta una parata sportiva del 1939 sulla piazza Rossa e mette in scena le famose ragazze ornamento, che formavano ardite piramidi umane, la sequenza dei corpi perfetti armonicamente organizzati in figurazioni spettacolari quanto agghiaccianti nella loro serialità. Non manca la maquette del Palazzo dei Soviet, utopia staliniana per antonomasia, mai realizzato ma idealmente (virtualmente si direbbe oggi) presente nella percezione dei fruitori e nelle raffigurazioni ufficiali della realtà cittadina. Ancora i corpi di sportivi di Aleksandr Dejneka e, accanto a lui, quello che sarebbe diventato negli anni successivi uno degli illustratori più straordinari della realtà sovietica, non manipolata né mistificata per renderla più accettabile, ma piuttosto lirica nella sua semplice e autentica quotidianità, Jurij Pimenov. Qui rappresentato dai suoi calciatori del 1926. Una “stanza della memoria” ricorda che in parallelo agli eventi culturali e artistici procedeva, influenzandoli brutalmente, il terrore. Foto segnaletiche di “nemici del popolo” e vittime delle purghe scorrono silenziosamente su uno schermo nella camera buia.

L’immancabile “exit through the gift shop” porta all’universo delle documentazioni e dei gadget. Discreta la scelta di testi, letterari e critici, a disposizione di chi volesse approfondire le informazioni sulla Russia sovietica. Ottimo il catalogo, con saggi dei più prestigiosi studiosi del periodo. La creatività consumistica, forse facendo il verso alle porcellane di agitazione dell’epoca in questione, propone eleganti (e carissime, 160 sterline) ciabatte suprematiste. Con buona pace del buon Malevič.

Cosa di meglio, per non mescolarsi subito con la pazza folla dei turisti che si accalcano sulla centralissima Piccadilly, che attraversarla e concludere il percorso a cornice con un tuffo in un altro universo di capitalismo che non sarebbe dispiaciuto allo Stalin in cerca di rinnovati lussi utopistici per la sua élite e che, certamente, non dispiace ai russi post-sovietici che sfidano le patrie sanzioni e approdano in “Europa” a caccia di prodotti esclusivi? Entriamo da Fortnum and Mason, il tempio delle delikatessen aristocratiche, tra gli aromi dei tè più sofisticati, argenti e velluti, formaggi raffinati, piramidi di scones, marmellate esotiche.

Dove i commessi (proletari di oggi?), come tradizione comanda, indossano ancora il frac. Ideale per riempirsi gli occhi, se non le sporte, e meditare, su proletariato, capitalismo, utopie e, perché no, corsi e ricorsi della storia.

Revolution. Russian Art 1917-1932. 11 febbraio – 17 aprile 2017. Royal Academy of Arts, Burlington House, Piccadilly, Mayfair, London W1J 0BD.