Eisenstaedt: l'immagine inattesa

Nel 1968, Renzo Chini dava alle stampe per l’editore torinese Sei Il linguaggio fotografico, testo mediante il quale mise a terra il tentativo di dare una struttura alla teoria dell’immagine fotografica, cercando tra le altre cose di delinearne il carattere specifico. Coniò dunque un termine, trasformando il verbo “accadere” in un sostantivo, e trovando dunque in questo passaggio uno dei concetti in cui la fotografia è indissolubilmente coinvolta: “L’accadere è la materia universale della camera, vale a dire è il mondo, la vita, l’uomo concepiti in maniera dinamica.” Un'intuizione, questa, che apre le porte alla concezione della fotografia come incubatrice di eventi, parte integrante e partecipata delle azioni, o della sola presenza, delle cose che avvengono.

Questo, in buona sostanza, fanno i reporter: giocare alla simultaneità, la propria, che deve risultare concomitante al gesto che hanno visto e talvolta predetto; essere nel luogo dove qualcosa accade e portarne a casa la traccia.

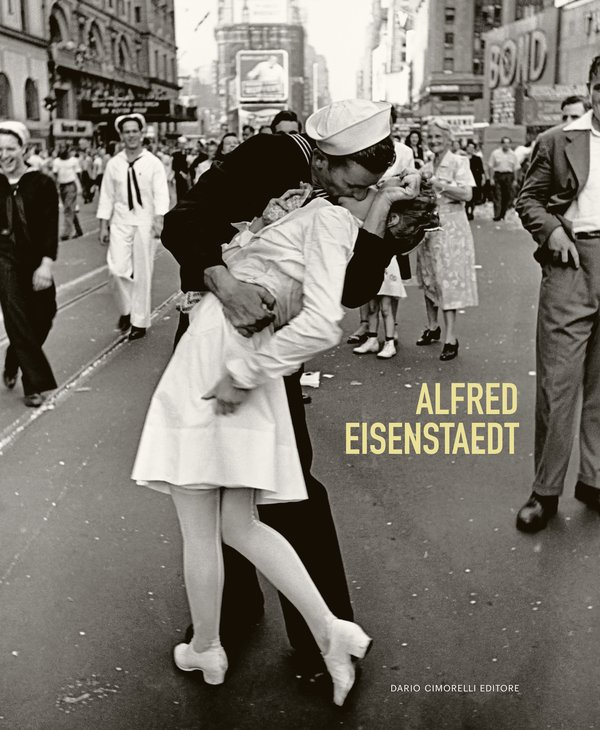

Questo, come egli stesso affermerà con parole che citeremo, ha fatto Alfred Eisenstaedt (1898-1995), fotografo di origine tedesca e celebre firma della rivista statunitense Life. Noto al grande pubblico specialmente per l’iconico bacio a Times Square il giorno della vittoria degli Stati Uniti sul Giappone, in cui un marinaio prende e piega una giovane infermiera sconosciuta baciandola con vigore.

Camera, a Torino, decide di ripercorrere, dopo venticinque anni dall’ultima esposizione italiana, la strada del reporter tedesco in 170 immagini, invitando a scoprire un nome della fotografia di reportage troppo facilmente e sinteticamente associato a quell’unica immagine. Come anche ricorda la curatrice Monica Poggi nel testo del catalogo edito da Dario Cimorelli Editore, quando Eisenstaedt iniziò a fotografare, dai suoi quindici anni in avanti, la fotografia stava vivendo una grande svolta: l’avvento delle macchine compatte, come la Leica e la Ermanox, negli anni Venti e la nascita simultanea delle grandi riviste di informazione, rendono quella del reporter una professione richiesta e diffusa, ormai agile con attrezzature che permettono di avere poco ingombro e rapidità d’azione. Quel tipo di macchina che Tina Modotti rifiutò del tutto, e che invece permise a Henri Cartier-Bresson di entrare nella storia, per creare un veloce legame coi due nomi a cui l’istituzione torinese ha dedicato due grandi retrospettive nei mesi passati.

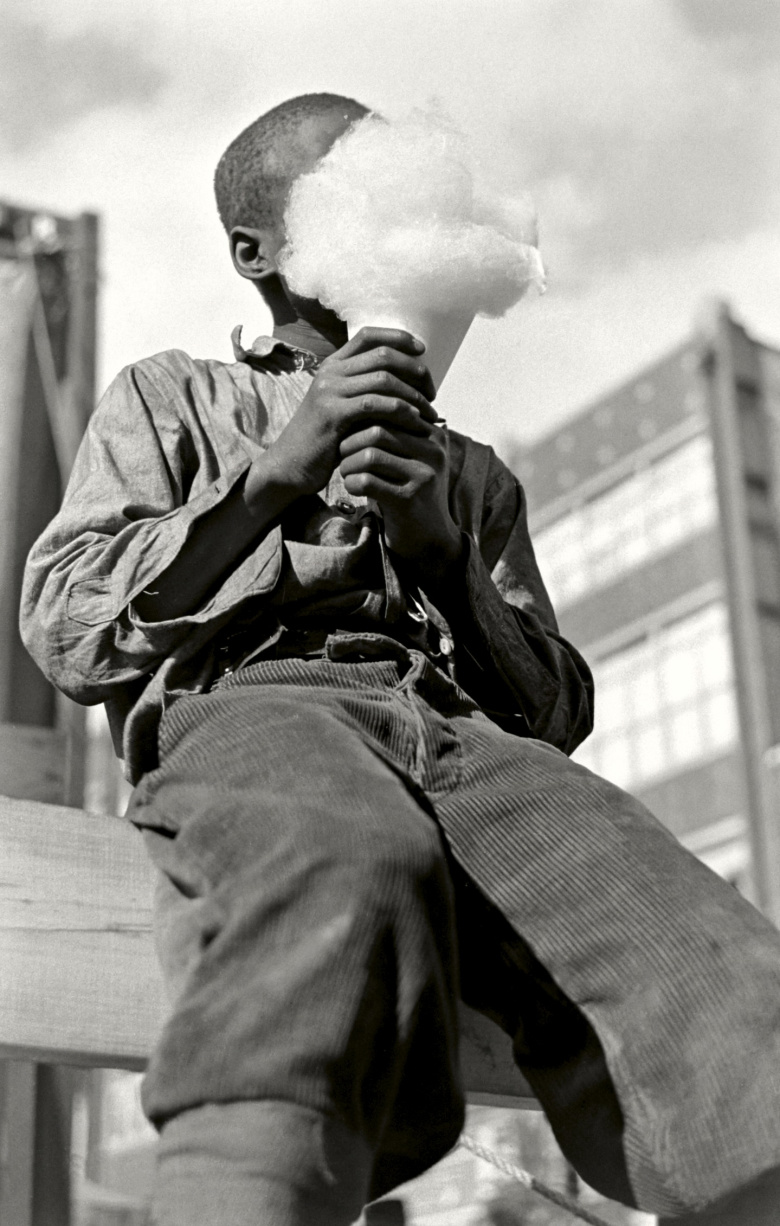

Alfred Eisenstaedt, si diceva, scoperta la fotografia, non l’abbandonò più: ogni incarico assegnatogli dalle testate per cui lavorava era l’occasione di portare a casa decine di scatti sulla vita che incontrava. Non soltanto l’evento in sé, dunque, la stretta di mano di Hitler e Mussolini in occasione del loro primo incontro a Venezia nel 1934, ma anche il pubblico della Scala di Milano, gli ospiti del Grand Hotel di St. Moritz, donne col proprio ghepardo domestico nei café parigini, o uomini con strane bambole sottobraccio, i bambini che assistono alla sconfitta del drago per mano di San Giorgio in uno spettacolo di marionette. L’accadere è tutto, non di certo soltanto la notizia del riarmo tedesco in occasione della guerra, non di certo soltanto il bacio della vittoria statunitense. Ѐ la vedova di Mahler che riascolta ad occhi chiusi la Seconda Sinfonia diretta da Bernstein, sono i tetti innevati senza titolo della Germania degli anni Trenta, l’ultima che vide prima di fuggire, lui ebreo, negli Stati Uniti a causa delle persecuzioni naziste (tornerà solo molti anni dopo per completare un progetto editoriale sulla Germania).

Sempre Renzo Chini in Il linguaggio fotografico scriveva: “L’otturatore ci ha insegnato a vedere qualcosa che prima non avvertivamo.” Dentro l’evoluzione tecnica della fotografia è sempre nascosto un potenziale espressivo inedito, ed è solo grazie alla messa a punto di un meccanismo che rendesse più veloce la ripresa – accorciasse, cioè, i tempi di esposizione – che la frazione di secondo è diventata di colpo visibile e catturabile, senza aver più la necessità di raccontare il mondo attraverso soggetti immobili, e spesso in posa. Sarà infatti Eisenstaedt a dire: “Le cose accadono: a volte come previsto, più spesso in modo inaspettato. [...] La vita si muove rapidamente e inaspettatamente; non aspetterà che tu ti distragga con il controllo della messa a fuoco o l’avanzamento della pellicola.”

Non tanto lo studio compositivo, dunque: molto spesso non c’è il tempo materiale di ragionare sulla forma quando le cose accadono, è bene semmai coglierle e non lasciarle sfuggire.

La prima fotografia che Eisenstaedt scattò fu però un paesaggio, il lago Grunewaldsee in inverno, a Berlino, nel 1913. Aveva quindici anni, e fu forse in quel momento che capì che anche il paesaggio, con le piccole figure nere delle persone che vi camminano (o pattinano) sopra è sempre un accadere, nel senso chiniano del termine. Qualcosa che va preso e magari, ottimisticamente, ricordato. Quando, nel 1945, Eisenstaedt è in Giappone a Hiroshima, oltre alla mamma col bambino in grembo sopravvissuti all’attacco atomico – un’immagine sorella della “Migrant Mother” di Dorothea Lange, passata sempre sulle pareti di Camera – è anche il paesaggio che inquadra, e che ricorda, quelle verdure coltivate tra le rovine, le strade già sgombre dalle macerie i giorni dopo l’attacco.

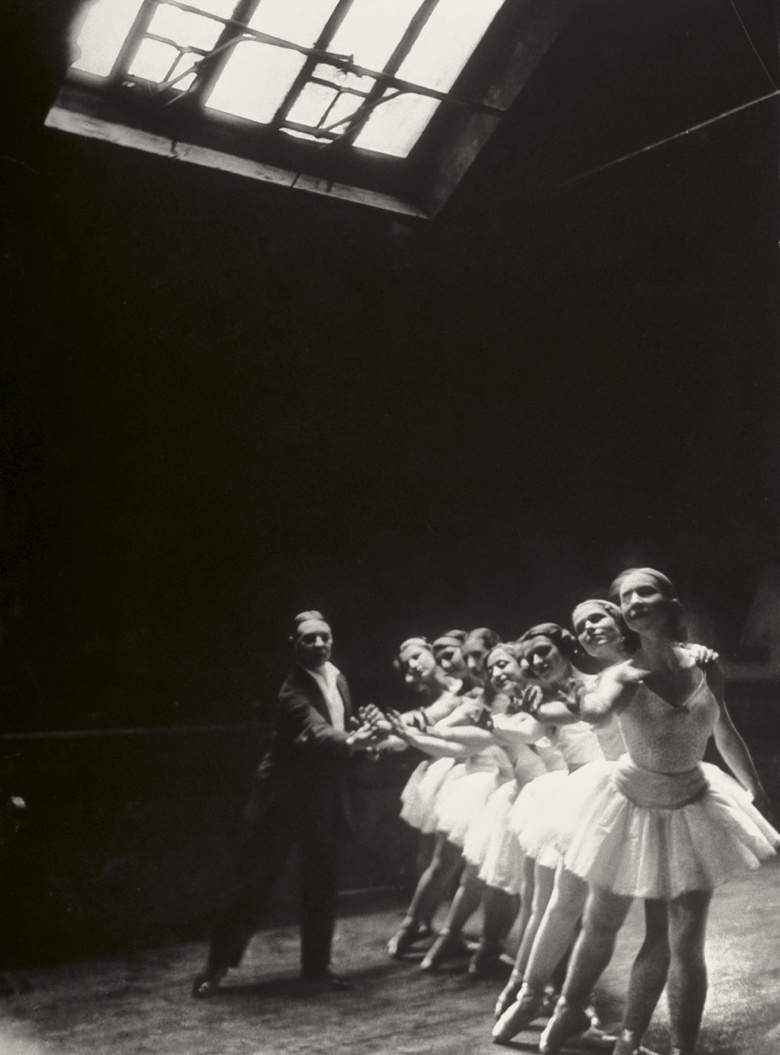

Nella mente di un reporter si intersecano suggestioni molto diverse, ed esiste un rimescolio costante del proprio bagaglio culturale, visivo e non, con quello emotivo e personale: Eisenstaedt andava a studiare nei musei la luce di Rembrandt e Degas nel tempo libero, e la ricercava quando fotografava le prove di balletto, le danzatrici in piedi contro le vetrate, a Milano o in America, sotto i lucernari che sembrano fare più ombra che luce sui tutù e le gambe tese in fila. Per riprendere una terza volta il Chini, che calza così bene sul lavoro di Eisenstaedt, scriveva ancora: “Perché sia buona e anche ottima [la luce, nda] deve condividere il destino di tutto quanto viene a trovarsi davanti alla camera.”

Parigi, 1932 © Alfred Eisenstaedt / The LIFE Picture Collection / Shutterstock.

Allora, se è vero che il fotografo è sempre fisicamente e visivamente coinvolto nel destino di quello che inquadra, è anche vero che sarà toccato da quella stessa luce che illumina il destino che sta provando a immortalare; una comunione questa non soltanto sillogistica, ma intimamente reale. Essere nella stessa luce delle cose che si guarda è invero una semplice e indiscutibile prerogativa della fotografia, almeno per quella di reportage.

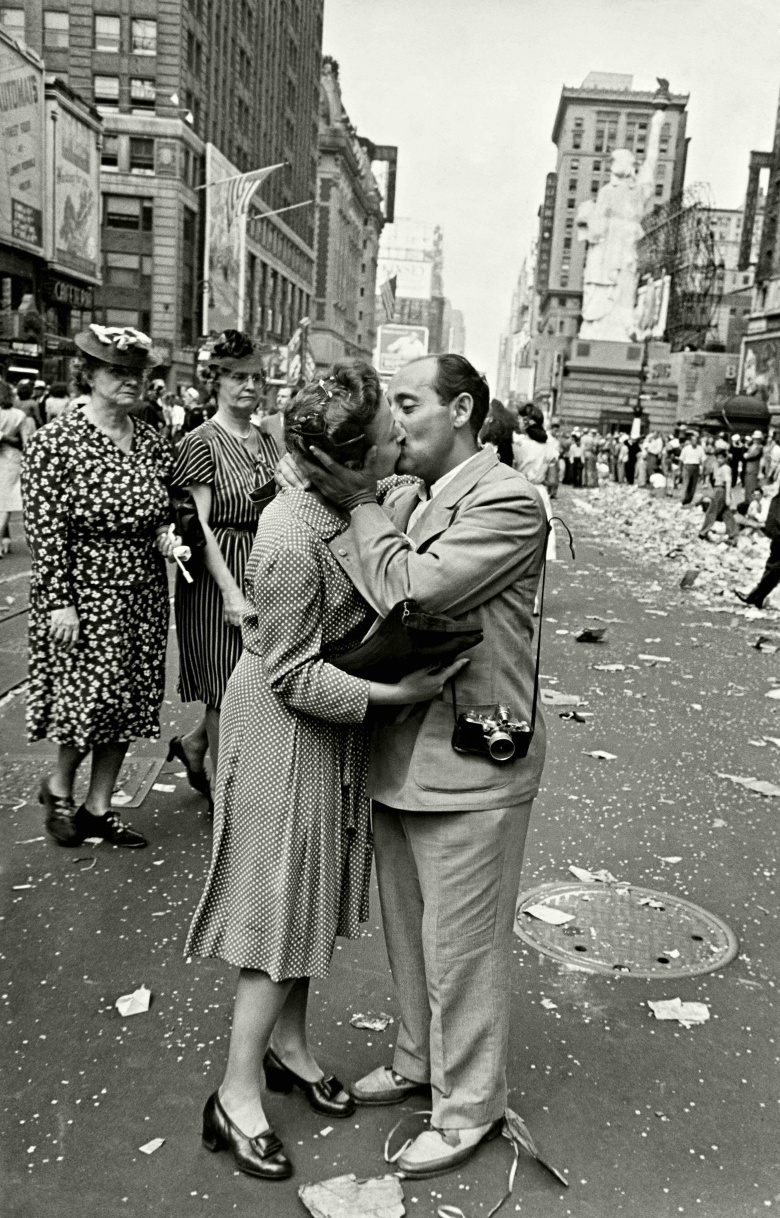

Mentre è un’altra realtà della fotografia trovarsi spesso in una luce diversa rispetto ai soggetti che si intende ritrarre: è a loro che andrà l’illuminazione giusta, che sia naturale o artificiale, mentre noi staremo a guardare da un punto privilegiato, sì, sebbene più in ombra. Alfred Eisenstaedt fu autore e interprete di numerosi volti, personalità del cinema (Marilyn Monroe, Sophia Loren), della politica (Bill Clinton e la sua famiglia), della scienza (Albert Einstein). A volte, è nel volto di uomo che si cela l’anello di congiunzione dell’accadere che si fotografa: è nei lineamenti di J. Robert Oppenheimer (fotografato nel 1947 e nel 1963) che trovano spiegazione il bacio di Times Square e la distruzione alle spalle della mamma giapponese e di suo figlio; sapere di essere stati nella stessa luce di due eventi così legati e contrapposti è a volte un peso da portare.

New York City, 14 agosto 1945 © William C Shrout /The LIFE Picture Collection / Shutterstock.

Tra l’Europa, gli Stati Uniti, il Giappone, l’Etiopia, il mondo del cinema e le strade affollate delle città che ha attraversato, le oltre novanta copertine per Life, gli oltre duemila servizi, Alfred Eisenstaedt è stato a pieno titolo un fotografo dell’accadere, molte volte inquadrato senza neanche portare la macchina fotografica all’occhio, pur di scongiurare la perdita dell’attimo.

Perché certamente le cose avvengono anche senza che una macchina fotografica le registri, o senza che qualcuno le guardi, ma quando ciò avviene e l’accadere si fa immagine la rete della percezione condivisa si allarga, e il fotografo potrà dire di essere riuscito in un compito che trascende lo scatto, il rullino, la pagina di giornale, attivando lo sguardo di qualcun altro sul medesimo accadere, toccato ora dalla stessa luce, e dal suo stesso destino.

© Alfred Eisenstaedt / The LIFE Picture Collection / Shutterstock.

ALFRED EISENSTAEDT, a cura di Monica Poggi

CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia

13 giugno - 21 settembre 2025

Catalogo, ALFRED EISENSTAEDT, a cura di Monica Poggi, Dario Cimorelli Editore, 2025.

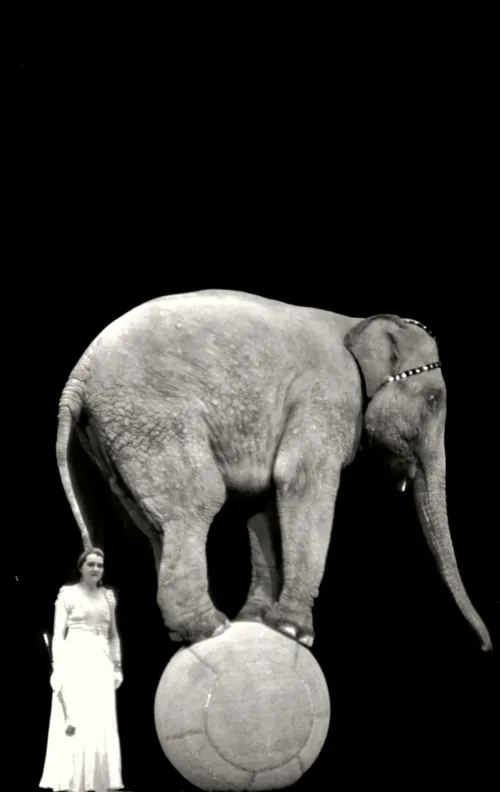

In copertina, Alfred Eisenstaedt, Circo, Europa, anni Trenta © Alfred Eisenstaedt / The LIFE Picture Collection / Shutterstock.